| Titel: | Selbstthätiger Zeugspanner (Tempel) von Macquet-Hamel und Dorbon-Delvaux in Rethel. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. LI., S. 193 |

| Download: | XML |

LI.

Selbstthätiger Zeugspanner (Tempel) von Macquet-Hamel und Dorbon-Delvaux in Rethel.

Nach Armengaud's

Génie industriel Mai 1869, S. 265.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

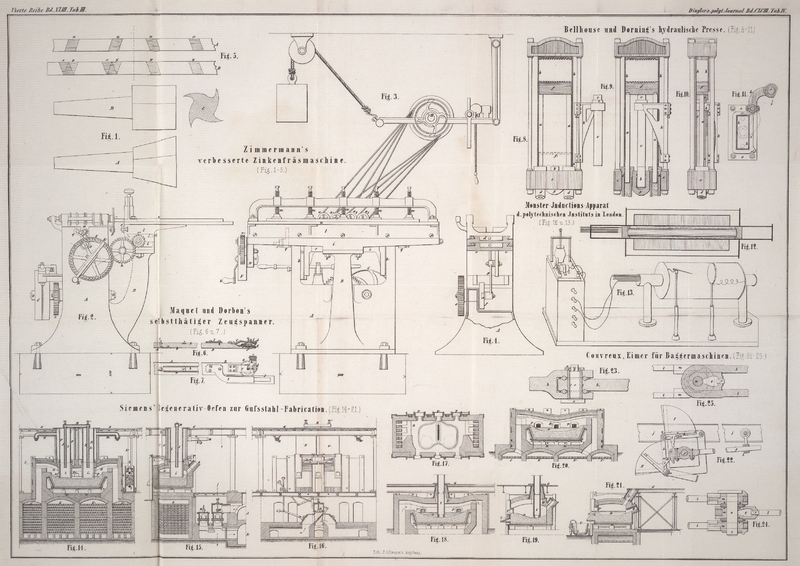

Macquet und Dorbon's selbstthätiger Zeugspanner.

Die Nützlichkeit der selbstthätigen Zeugspanner, die Unentbehrlichkeit derselben für

mechanische Kraftstühle veranlassen uns auf einen bereits längere Zeit patentirten,

aber noch wenig bekannten Tempel von Macquet-Hamel

und Dorbon-Delvaux zurückzukommen; derselbe hat ebenso

wie die bereits bekanntenPatentspannstab von Mathis, beschrieben im

polytechn. Journal Bd. CLXXII S. 411. den Zweck, auf dem Gewebe allmählich weiterschreitend, durch das Eingreifen

feiner Stahlspitzen von stets gleichbleibendem Abstande in die Stoffleisten, das

Gewebe gleichförmig zu spannen.

Figur 6 ist

ein Längsschnitt der einen Seite des Zeugspanners; die andere ist dieser gleich.

Fig. 7 ist

der entsprechende Grundriß.

Man sieht zunächst, daß sich der Spannstab aus zwei Holzlinealen A und B zusammensetzt;

ersteres ist bei a ausgehöhlt zur Aufnahme des schmäler

gehaltenen Endes von B. Der Ausschnitt in A ist mit einer Zahnung versehen, in welche das

Querstück c einfällt, um eine bestimmte Breite des

Spanners beizubehalten, zu welchem Zwecke noch der Riegel d dient, da er in einen Einschnitt in A

eindringt und das Ganze zusammenhält.

Das Ende des Lineales B ist beiderseits abgeschrägt; es

trägt den Bügel C mit der Lagerbüchse e, der entgegen auf dem Lineal festgeschraubt sich die

Pfanne f befindet. In diesen Lagern e und f dreht sich die

Stahlachse der Rolle G, deren Umfang mit feinen

Stahlspitzen armirt ist. Die Neigung der Spannrolle G

ist so gewählt, daß die Spitzen im Niveau der unteren Linealflächen liegen.

An den Bügel C ist ein zweiter, kleinerer d angeschraubt, dessen Ende (wie punktirt angedeutet)

die Achse einer kleinen, entweder verzahnten oder geriffelten Rolle h trägt, welche sich dicht vor den Spitzen der Rolle G dreht. Die Gewebsleiste ist zwischen diesen beiden

Rollen befindlich; es unterstützt h das Gewebe, um das

Eindringen der Spitzen von G zu erleichtern.

Am Bügel C ist endlich noch der Lappen i befestigt, welcher im gabelförmigen Ende den kleinen,

rauhen Cylinder c aufnimmt, der sich auf den Stoffsaum

auflegt, bevor er zwischen die beiden Rollen G und h gelangt, somit den Stoff in gleicher Höhe erhält.

Beiderseits des Zeugspanners ist die Schiene I

angeschraubt, in der sich in entsprechender Führung die Schiene J verschieben läßt. Diese wird mit Hülfe einer

Flügelmutter an das Webstuhlgestell befestigt, so daß der Spannstab in bestimmter

Höhe unverschiebbar gehalten wird.

J.

Z.

Tafeln