| Titel: | Ueber einige durch Elektricität verursachte Effecte; von Jul. Cauderay. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. LXXVII., S. 287 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Ueber einige durch Elektricität verursachte

Effecte; von Jul. Cauderay.

Aus dem Bulletin de la

Société vaudoise des sciences naturelles, 1868, vol. X p. 141.

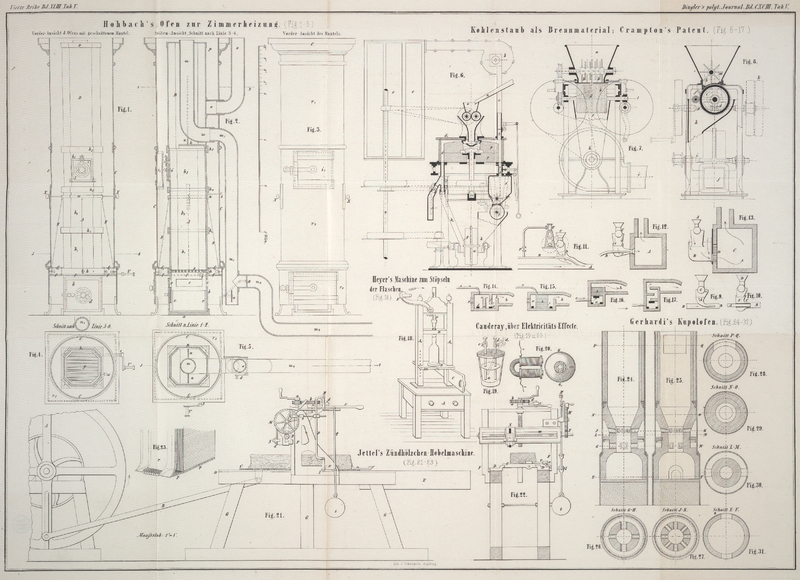

Mit Abbildungen auf Tab. V.

Cauderay, über einige Elektricitäts-Effecte.

1. Umwandlung der Bewegung in Elektricität und Regeneration der

Bewegung durch die erzeugte Elektricität.

Bekanntlich ist die bewegliche Scheibe der Holtz'schen

Influenz-Elektrisirmaschine viel schwieriger zu drehen, wenn die beiden

Conductoren (resp. die beiden Elektroden) getheilt sind, als wenn sie es nicht sind;

indem die beiden entgegengesetzten Elektricitäten, welche sich auf den Conductoren

und den metallenen Kämmen angehäuft haben, einander anziehen, ziehen sie auch die

beiden Glasscheiben stark die eine gegen die andere, wodurch sich der vom

Beharrungsvermögen entgegengesetzte Widerstand vergrößert.

Bei einem Versuche bemerkte mein Bruder (Telegraphen-Inspector in Lausanne)

überdieß, daß wenn man aufhört die Scheibe zu drehen, während die Maschine und ihr

Condensator geladen sind, sich im Augenblicke des Aufhörens eine entgegengesetzte

Wirkung entwickelt, welche von dem sich entladenden Apparate herrührt und die

Scheibe nöthigt sich zurückzudrehen (in entgegengesetztem Sinne sich zu bewegen),

ein Effect, welcher nicht eintritt, wenn die beiden Elektroden der Maschine nicht

getheilt sind.

Verschiedene Versuche, welche wir hernach anstellten, zeigten uns, daß dieser Effect

des Zurückdrehens bedeutend vergrößert werden kann, wenn man zwischen die beiden

Conductoren der Maschine eine oder mehrere Leydener Flaschen einschaltet, deren

äußere Belegung mit dem einen Conductor, die innere Belegung mit dem anderen

Conductor metallisch verbunden wird; dreht man alsdann die Scheibe der Maschine bei

getheilten Conductoren, so laden sich die Leydener Flaschen, sobald man aber die

Bewegung einstellt, entladen sie sich langsam durch die Conductoren und die

metallenen Kämme; die Elektricität wirkt durch Repulsion auf die bewegliche Scheibe

der Maschine, welche sich alsdann im entgegengesetzten Sinne (bezüglich der ersteren

Bewegung) dreht.Holtz hat bekanntlich in Poggendorfs's Annalen Bd. CXXX S. 170 die Beobachtung

veröffentlicht, daß, wenn man die Pole zweier Influenzmaschinen mit einander

verbindet und die eine derselben in Bewegung setzt, dann die bewegliche

Scheibe der anderen Maschine von selbst sich zu drehen beginnt (Reaction

zweier Influenzmaschinen auf einander). Er bediente sich bei diesem Versuche

zweier ungleichen Influenzmaschinen. Später hat Poggendorff (in seinen Annalen Bd. CXXXI S. 495 und 655) gezeigt,

daß dieselbe Wirkung eintritt, wenn man die Pole von zwei gleichen

Influenzmaschinen mit einander verbindet; statt der treibenden

Influenzmaschine kann man auch eine gewöhnliche (Reibungs-)

Elektrisirmaschine verwenden, deren Conductoren und Reibzeug man mit den

Elektrodenkämmen der Influenzmaschine verbindet, von welcher man, um den

Versuch zu vereinfachen, außer dem Schnurlaufe auch die feste Scheibe

entfernt hat.Für diese eigenthümliche Art von elektrischer Rotation, welche die Scheibe

der nicht angeregten Maschine erfährt, hat Poggendorff a. a. O. eine Erklärung gegeben, welche im polytechn.

Journal Bd. CLXXXVIII S. 9 mitgetheilt wurde.

Diese Bewegung in entgegengesetztem Sinne vergrößert sich im Verhältnisse der Größe

der Belegung der Leydener Flaschen und der Elektricitäts-Menge, womit sie

geladen sind.

Mit bloß dem Condensator der Maschine beträgt die Rückbewegung 4 bis 5 Umdrehungen,

mit einer Leydener Flasche (von 1 Liter Inhalt) aber 40 bis 45 Umdrehungen. (Mit

zwei verbundenen Flaschen erhielten wir 64 Umdrehungen, wenn wir die Reibung

möglichst verminderten, so daß sich die Scheibe bloß auf ihren beiden Zapfen rieb.)

Die Resultate weichen übrigens von einem Tage zum anderen nach dem hygrometrischen

Zustande der atmosphärischen Luft sehr von einander ab.

Wir haben außerdem beobachtet, daß wenn eine zweite Elektrisirmaschine mit der Holtz'schen Maschine geeignet verbunden wird (entweder

direct, oder durch Einschaltung einer Leydener Flasche in vorher angegebener Weise),

man nach Belieben die bewegliche Scheibe der ersten Maschine mittelst der durch die

zweite Maschine entwickelten Elektricität in dem einen oder anderen Sinne sich

drehen lassen kann; diese Bewegung würde Stunden, Monate und Jahre andauern, wenn

man während dieser ganzen Zeit die Scheibe der zweiten Maschine drehen würde.

Wir konnten auch beobachten, daß bei dieser Umwandlung der Bewegung in Elektricität

und bei der Regeneration der Bewegung durch das elektrische Fluidum nur ein sehr

geringer Kraftverlust stattfand, wenn man bei trockener Witterung operirte und dabei

Vorsorge traf, daß alles erzeugte Fluidum sich anhäufen konnte, ohne daß eine

bemerkliche Menge desselben in die Atmosphäre verloren ging.

2. Charakteristisches Geräusch, verursacht durch die

Elektromotoren eines Zink-Kohlenelementes.

Wenn ein aus einer gut amalgamirten Zinkplatte und einer Retortenkohle-Platte

bestehendes Element in eine in einem Glasgefäße enthaltene (wässerige) Lösung von

zweifach-chromsauren Kali getaucht wird, so hört man unter gewöhnlichen

Umständen kein Geräusch; wenn man aber die Elektromotoren so anordnet, daß sie an ihrem

unteren Theile (am Punkt a, Fig. 19) in Berührung

gebracht werden können, so hört man dann sogleich ein charakteristisches Geräusch,

ähnlich dem Zischen beim Eingießen von Schwefelsäure in Wasser. Dieses Geräusch

dauert 3 bis 5 Minuten an, indem es allmählich schwächer wird, und hört dann auf;

man kann es nach Belieben wieder hervorbringen, indem man die beiden Platten kurze

Zeit von einander entfernt und dann wieder einander nähert; der Versuch gelingt

besser mit einem neuen Element, welches im Maximum stromerzeugend wirkt; ist das

Element etwas abgenutzt, so ist das Geräusch viel schwächer.

Ein eigenthümlicher Umstand, welcher annehmen läßt, daß dieser Effect wirklich durch

die Elektricität verursacht wird, ist der, daß das Geräusch sich vermindert und

meistens aufhört, wenn die Kette geschlossen wird; um das Geräusch zu erhalten, muß

die Kette geöffnet, d.h. die Leiter c und d (Fig. 19) dürfen nicht

durch einen Metalldraht verbunden seyn.

Uebrigens entsteht keine stürmische Gasentbindung, und beim Auflegen des Fingers auf

den Rand des Glasgefäßes hört dieser Effect nicht auf, woraus man schließen kann,

daß er nicht in der Flüssigkeit erzeugt wird und daß er nicht den Schwingungen des

Glases zuzuschreiben ist; es ist viel wahrscheinlicher, daß er von einer molecularen

Modification der Elektromotoren herrührt, oder von einer Modification welche in den

den Elektromotoren anhaftenden Gasblasen eintritt.

3. Schwingungen, an einer Glocke aus Gußeisen durch die directe

Einwirkung eines Elektromagneten erzeugt.

Befestigt man einen Elektromagnet in 1 bis 2 Millimeter Entfernung von einer

gußeisernen Glocke, welche ebenfalls unbeweglich gemacht ist (Fig. 20), so wird

jedesmal, wenn ein elektrischer Strom in der Drahtspirale circulirt, die

elektromagnetische Wirkung sich an der Glocke fühlbar machen, indem der

Elektromagnet das Bestreben hat dieselbe anzuziehen, ohne daß zwischen ihm und der

Glocke eine Berührung stattfindet, da beide in der angegebenen Entfernung von

einander befestigt sind. Wenn man nun den Strom unterbricht, so wird die Anziehung

rasch aufgehoben und die Glocke läßt einen Ton erschallen, dessen Stärke mit der

Intensität des elektrischen Stromes und der Anzahl der Drahtumwindungen des

Elektromagneten in Verhältniß steht; er wird auch stärker seyn, wenn die

Unterbrechung mittelst eines Apparates geschah, welcher dieselbe in kürzerer Zeit

und vollständiger zu bewerkstelligen gestattet.

Man könnte nach diesem Princip Glocken durch den directen Einfluß des Stromes in

Schwingung versetzen, d.h. ohne Hülfsmechanismus, welcher den auf die Glocke

schlagenden Hammer in Thätigkeit setzt.

J. Wsly.

Tafeln