| Titel: | Fr. W. Hohbach's Ofen zur Zimmerheizung mit Steinkohlen. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. LXXVIII., S. 290 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Fr. W. Hohbach's Ofen

zur Zimmerheizung mit Steinkohlen.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

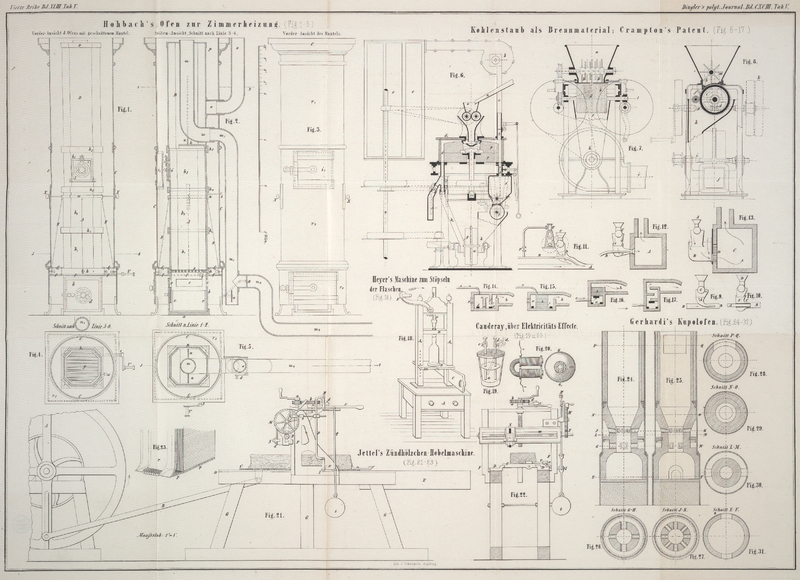

Hohbach's Mantelofen zur Zimmerheizung.

In diesem Bande des polytechn. Journals S. 20 (erstes Juliheft) wurde Fr. Wilhelm Hohbach's Patent Ofen mit Circulation, Ventilation und

Desinficirungsapparat hinsichtlich der Principien besprochen, auf welchen die

Construction desselben beruht, auch eine Beschreibung desselben nach beigegebener

Skizze mitgetheilt. Wir liefern hiermit nachträglich eine genaue Zeichnung von

diesem Ofensystem,Patentirt in Bayern am 25. Mai 1865. welches sich bezüglich der Brennstoffökonomie und in sanitätischer Hinsicht

bewährt hat.

Beschreibung der ZeichnungFig.

1–5. – Der Zimmerofen besteht aus dem eigentlichen Ofen oder

Feuerraum A von Gußeisen oder feuerfester Kapselmasse,

einem Aufsatze B von solidem Eisen- oder

Stahlblech, und einem Mantel C von Blech, Gußeisen oder

Thon.

Der gußeiserne, eigentliche Ofen oder Feuerraum A hat

folgende Bestandtheile:

1) eine Gußplatte a, auf welcher der

Ofen ruht;

2) ein Gußstück b von 9'' Höhe und

quadratischem Querschnitt mit dem Aschenbehälter c,

an welchem Luftzüge d zur Regulirung des Feuers

angebracht sind. – Deßgleichen befinden sich rechteckige Oeffnungen e an den beiden Seiten- und Rücktheilen des

Gußstückes b, welche durch Klappen f geschlossen werden können;

3) ein Gußstück b von 9'' Höhe und

achteckigem Querschnitt, das sogenannte Roststück, in welchem der Rost g sich befindet. – Zwischen Gußstück b₁ und b₂

befindet sich ein Verbindungsstück h, das auf das

Viereck passend, oben in das Achteck übergeht;

4) ein Gußstück b₃ von 9''

Höhe und achteckigem Querschnitt, das sogenannte Mittelstück, welches, im Falle

man eine kleinere Sorte Oefen wünscht, weggelassen werden kann. Zwischen

Gußstück b₁ und b₂ befindet sich ein

Verbindungsstück h₁;

5) ein Gußstück b₃ von 9'' Höhe und achteckigem

Querschnitt. Dieses enthält die Füllthür i, welche

letztere wieder mit einem Regulator l versehen ist.

– Zwischen Gußstück b₂ und b₃ befindet sich ein

Verbindungsstück h₂. Im Aufsatze B von Blech und

gleichfalls achteckigem Querschnitte, der den Wärmebehälter bildet, befinden

sich:

6) ein Verbindungsstück h₃, zwischen Gußstück b₃ und

Aufsatz B;

7) eine starke gußeiserne Platte k,

die sogenannte Abschlußplatte, an welcher die Flamme anprallt;

8) ein nach oben offenes Viechrohr m,

welches hier senkrecht eingesetzt ist, das seine Fortsetzung nach unten durch

das außerhalb Aufsatz B und Mantel C befindliche Rohr m

erhält;

9) auf 2/3 der Höhe des Aufsatzes B

befinden sich an der Außenseite des Blechrohres m

flügelartig zwei starke Blech- oder Gußstreifen, welche die sogenannten

Zungen n bilden. Hierdurch wird der Aufsatz B vertical halbirt, wodurch die auf der Vorderseite

des Ofens aufsteigende Flamme rückwärts in umgekehrter Richtung dem

Abzugs- oder Ofenrohr o zugeführt

wird;

10) ein Abzugs- oder Ofenrohr o;

11) eine Abschlußkapsel p, die zum

Zwecke der Reinigung abgenommen werden kann.

Der Mantel C, welcher auf 3'' hohen Füßen ruht, besteht

aus 3 Theilen, r₁, r₂, r₃, von welchen die beiden oberen Theile r₁ und r₂ einen

fortlaufenden Cylinder bilden, während der untere Theil r₃ als Basis oder Sockel

desselben einen quadratischen Querschnitt hat. Bei Benutzung des Ofens werden die

Kohlen durch die Füllthür i in dem Füllraum s bis zu dem Roste g

eingeschüttet. Der Rost g ist um eine Achse b beweglich, d.h. ein sogenannter Klapprost. –

Soll nach erfolgter Verbrennung die Asche in den Aschenkasten c entleert werden, so geschieht dieses durch einfaches Ziehen an dem

Federknopfe u, wodurch Rost g zum Fallen gebracht, und die Entleerung der Asche in den Aschenkasten

c hierdurch bewerkstelligt wird. Nach erfolgter

Entleerung wird der Rost g mittelst der Kurbel v gehoben, wobei obige Feder u unter dem Rost g wieder einklappt und so

denselben in horizontaler Lage festhält.

Zwischen dem Ofen A und dem Mantel C befindet sich ungefähr in gleicher Höhe mit dem Roste ein Kranz f, welcher den Zwischenraum zwischen Ofen und Mantel

abschließt. Der Kranz f ist mit vielen runden oder siebartigen

Oeffnungen versehen, durch welche die vom Boden her aufgesaugte Luft durch den

Zwischenraum zwischen Ofen A und Mantel C streicht, wenn die oben schon erwähnten Klappen f die Seitenöffnungen e

verschlossen halten. Im Gegentheile aber, wenn die Klappen f gezogen sind, werden durch sie die Oeffnungen des Kranzes f geschlossen, und die Seitenöffnungen e geöffnet, wodurch die Luft unter dem Roste g in die Flamme geführt wird. Durch die Klappen f kann somit der Luftzutritt unter dem Roste derart

regulirt werden, um jede erwünschte oder erforderliche, rasche oder langsame

Verbrennung zu erhalten. – Der Klappenmechanismus zum Oeffnen und Schließen

der Klappen f besteht in einem achteckigen eisernen Zaum

w, welcher um das Gußstück b₂ lose gelegt ist, und

durch zwei, außerhalb des Mantels C befindliche Knöpfe

x vertical aufwärts bewegt werden kann, wodurch ein

Oeffnen der Klappen f, welche mittelst Ketten y in dem Zaum w eingehängt

sind, erreicht wird. Sind die Klappen vollständig aufgezogen oder geöffnet, so

klappen an der Innenseite des Mantels C angebrachte

Federn unter dem Zaum w und halten ihn in dieser

Stellung fest. Sollen die Klappen f geschlossen werden,

so drückt man an den Federknopf z; alsdann fällt der

Zaum w und mithin schließen die Klappen, indem sie durch

ihr Eigengewicht fallen, die Luftöffnungen e. Das im

Aufsatze B befindliche Rohr m, welches sich nach unten außerhalb des Mantels C als Rohr m fortsetzt, bis auf einen Abstand

von ungefähr 3'' vom Boden und hier gleichfalls offen

ist, zweigt sich ungefähr 1' vom Boden ein weiteres Rohr

m₂ ab,

welches unter dem Boden durch in's Freie führt. – Das Rohr m hat in der Nähe des Bodens eine Drossel klappe α und Rohr m₂ in der Nähe der Abzweigung eine

solche β. Diese beiden Drosselklappen α und β sind

durch Hebel derart verbunden, daß, wenn eine derselben geöffnet ist, die andere

alsdann abschließt und umgekehrt; was ganz leicht durch eine Viertelsdrehung an

einer auf der Achse der Drosselklappe β

aufgesteckten Kurbel erreicht wird.

Ist diese Drosselklappe α geöffnet und β geschlossen, so circulirt die Zimmerluft vom

Boden weg durch Rohr m₁ und m nach oben; ist die

Drosselklappe β geöffnet und α geschlossen, so tritt frische Luft durch m im Aufsatz B von außen in

den Heizraum ein. Sind während dieser letzten Manipulation die Seitenklappen e geöffnet und ist der Raum zwischen Mantel und Ofen

vermittelst Klappen f abgeschlossen, so wird die vom

Boden angezogene Zimmerluft durch die Klappen e unter

dem Rost g in die Flamme geführt und dort verzehrt.

– Es wird demnach bei dieser doppelten Procedur „Zimmerluft

verzehrt,“ während von außen herein frische Luft (durch Rohr m bis zu circa 62°R.

erwärmt) in den Heizraum

dringt, also dieser desinficirt, ohne daß man genöthigt

ist, Fenster oder Thüren zu öffnen und sich hierdurch Verkältungen durch Zugluft

u.s.w. auszusetzen.

Tafeln