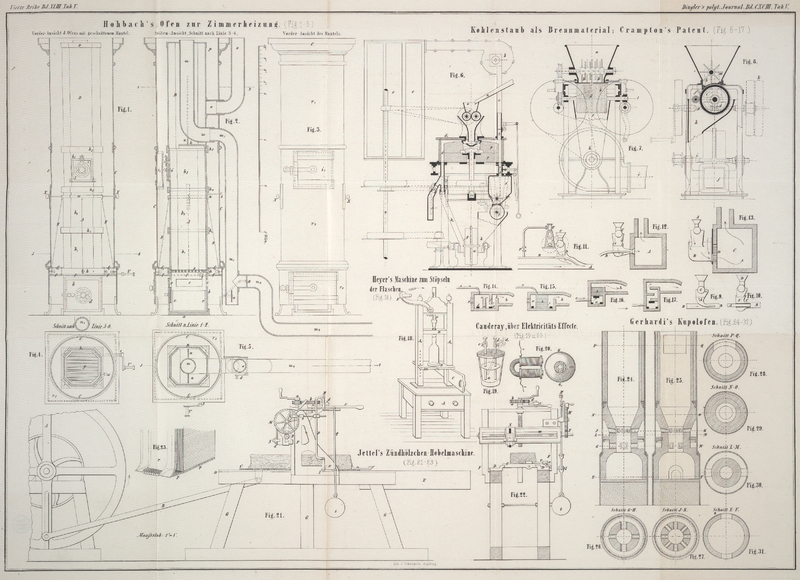

| Titel: | Kohlenstaub als Brennmaterial; Crampton's Patent. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. LXXIX., S. 294 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Kohlenstaub als Brennmaterial; Crampton's Patent.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Crampton's Verfahren zur Anwendung der Kohle in Pulverform als

Brennmaterial für industrielle Zwecke.

Wer die Art und Weise der Verbrennung, welche bei unseren Dampfkesseln etc.

stattfindet, studirt hat, ist sicherlich von den großen Nachtheilen überzeugt,

welche die heutigen Systeme mit sich bringen. Hauptsächlich sind mit denselben große

Brennmaterial-Verluste verbunden, verursacht theilweise durch Ausstrahlung,

zum größeren Theil aber durch die unvollkommene Verbrennung selbst, wodurch eine

große Wärmemenge nutzlos durch den Kamin weggeführt wird. Der letztere Verlust

entsteht hauptsächlich dadurch, daß in der Regel viel mehr Luft zugeführt werden muß

als für die Verbrennung im chemischen Sinne nöthig ist. Um diese Verluste zu

vermeiden, wurden verschiedene mehr oder minder praktische Constructionen ersonnen.

Am bekanntesten ist die Siemens'sche geworden, welche

sich auch in der Praxis ausgezeichnet bewährt hat. Die ersten Anlagekosten sind

jedoch ein großer Nachtheil der Oefen von Siemens und ein

Hinderniß ihrer allgemeinen Einführung.

Unter diesen Umständen war man längst bemüht, eine Construction zu finden, welche mit

den Vortheilen der Siemens'schen Oefen größere Billigkeit

vereinigt. Dieses scheint nun Th. R. Crampton in London

gelungen zu seyn, und zwar dadurch, daß er wie Whelpley

und Storer in BostonPolytechn. Journal Bd. CLXXXV S. 285 und Bd. CXC S. 390. Kohle in Gestalt von Pulver verbrennt. Die Vortheile, welche Crampton mit dieser Art der Verbrennung erzielt hat, sind

so beträchtlich, daß dieses System eine bedeutende Zukunft haben dürfte. Eine große

Schwierigkeit, auf welche Alle stießen, die in dieser Richtung experimentirten,

bestand darin, daß sich die Abzugsröhren bald voll Kohlenstaub setzten, der eben

noch nicht verbrannt war; dadurch entstanden nicht nur Verstopfungen, sondern auch

Brennmaterialverluste. Beides mußte vermieden werden und

dieses ist der Zweck der Crampton'schen Construction.

Die Principien, auf welchen die Construction von Crampton

beruht, sind folgende:

Wenn zwei Ströme, einer aus Kohlengas, der andere aus Luft bestehend, in eine Kammer mit

einander eingeführt und entzündet werden, so entsteht eine lange Flamme, und zwar

wird dieselbe um so länger, je größer der Druck ist, mit welchem Kohlengas und Luft

eingeblasen werden. Wird ein Gemisch von Gas und Luft eingeführt und dann

angezündet, so entsteht ebenfalls eine Flamme, welche nur nicht so lang ist wie im

ersten Fall. Die Entstehung dieser langen Flamme beweist nun, daß die Verbrennung

der Gase nicht plötzlich vor sich geht, sondern daß dieselbe Zeit erfordert, wenn sie vollkommen seyn soll; daß ferner für eine

vollständige Verbrennung eine gewisse Zeit verstreichen muß, ehe die gemischten Gase

mit Körpern in Berührung gebracht werden, welche ihre Temperatur unter die für die

chemische Verbindung erforderliche herabbringen würden. Wird Brennmaterial in

solidem Zustand zugeführt, so ist die Zeit, welche die vollkommene Verbrennung

erfordert, größer als wenn dasselbe gasförmig zugeführt wird; je größer die

Brennmaterialstücke sind, desto mehr Zeit wird zur vollkommenen Verbrennung nöthig.

Diese Thatsache, daß die Verbrennung, wenn sie vollkommen seyn soll, Zeit erfordert,

bildet die Basis von Crampton's System, gepulverte Kohle zu verbrennen. Anstatt den Kohlenstaub

in eine Kammer zu werfen, von welcher aus die Hitze nützlich verwendet werden soll,

wird derselbe mit der nöthigen Menge Luft vorher gemischt und dann eingeblasen. Die

Kammer ist lang genug und mit so vielen Prallsieben von Ziegeln oder Abtheilungen

versehen, daß die Verbrennung vollständig stattgefunden hat, bevor die heißen Gase

den Ort erreichen, an welchem sie nutzbar gemacht werden sollen. Zu diesem Zweck

kann die Verbrennungskammer auch zickzackförmig gebaut werden. In jedem Falle sind

an der Seite Oeffnungen angebracht, durch welche die Schlacken aus der

Verbrennungskammer entfernt werden können.

Selbstverständlich, je kleiner die zugeführten Partikel sind, eine desto größere

Oberfläche sie also im Verhältniß zu ihrem Gewicht haben, desto weniger Zeit wird

man zur vollkommenen Verbrennung gebrauchen; mit anderen Worten: je feiner die

Partikelchen sind, desto mehr nähern sie sich dem gasförmigen Zustand. Es würde

daher am gerathensten seyn, die Kohle so fein als möglich zu pulvern, wenn nicht

andere beachtenswerthe Umstände dagegen sprechen würden, und diese liegen im

Kostenpunkt. In dieser Beziehung hat Crampton gefunden,

daß das Pulverisiren der Kohle nicht mehr wie einen Shilling (36 Kreuzer) per Tonne (20 Centner) kosten darf, wenn es rentabel

seyn soll. Je feiner man indeß für einen Shilling die Kohle bringt, desto besser ist

es natürlich. Vielleicht sind in dieser Beziehung die Maschinen von Whelpley und Storer den Crampton'schen vorzuziehen. Crampton wendet zum Mahlen der Kohle gewöhnliche Mühlsteine an, zwischen welche ein Luftstrom

geleitet wird, der immer die feine Kohle wegnimmt, die Steine kühl erhält und das

„Schmieren“ verhindert. Die Kohle wird, bevor sie auf die

Steine kommt, grob mittelst Walzen zerkleinert. Die Art, in welcher der Kohlenstaub

der Verbrennungskammer zugeführt wird, ist nach den Umständen verschieden und weiter

unten näher beschrieben.

Die Vortheile, welche Crampton's Verbrennungsmethode

gewährt, dürften folgende seyn:

In erster Linie muß bemerkt werden, daß man außer gutem Kohlenklein, auch schlechtes

Brennmaterial günstig verwerthen kann. Nehmen wir z.B. Kohle, welche viel Schwefel

enthält; um dieselbe für metallurgische Zwecke geeignet zu machen, muß sie

gepulvert, gewaschen und dann zu Steinen geformt werden. Diese letztere Operation,

gerade nicht die einfachste, fällt bei Crampton's

Verfahren weg. In den Fällen wo die Kohle bloß erdige Bestandtheile enthält, welche

nicht nachtheilig sind, braucht man dieselbe nur zu pulverisiren; die erdigen Theile

fallen bei der Verbrennung als Schlacken nieder, ohne wie im anderen Fall, die

Verbrennung zu stören. Ferner wird an Arbeit gespart; die Zuführung der Kohle zur

Verbrennungskammer wird einfach durch Oeffnen oder Schließen eines Ventiles

regulirt; dabei wird die Luft nur in solcher Menge zugeführt, als dieß für den

Verbrennungsproceß in chemischer Beziehung nöthig ist. Als ein Resultat der

Genauigkeit, mit welcher man die Luft einführen kann, mag das angesehen werden, daß

die Verbrennung vollständig ohne Rauch vor sich gehen kann. Läßt man die abgehende

Luft durch Siemens'sche Regeneratoren gehen, so kann man

derselben alle Wärme entziehen und letztere wieder zum Heizen der einzublasenden

Luft benutzen. Bei Schweißöfen kann im Ofen selbst eine gewisse Pressung hergestellt

werden, was von unzweifelhaftem Vortheil ist, da diese Pressung das Einströmen

kalter Luft durch Ritzen oder beim Oeffnen der Thür verhindert. Alles

zusammengenommen, glauben wir, daß Crampton's System der

Verbrennung der Beachtung der Industriellen jedenfalls empfohlen werden kann.Im Engineering vom 11. Juni 1869 verspricht der

Herausgeber in einer künftigen Nummer Details der Versuche mitzutheilen,

welche bereits in praktischem Maaßstabe mit Crampton's System gemacht worden sind. Wir werden alsdann auf

dieses industrielle Heizsystem zurückkommen.A. d. Red. Wir geben daher im Nachstehenden eine Beschreibung desselben nach der bei

dem englischen Patentamt deponirten Specification.Specification of Thomas RusselCrampton (of Great

George street, Westminster): „Improvements in grinding, preparing and burning

coal;“

Letters Patent dated the 13. August 1868, No.

2539.

In Fig. 6 Tab.

V ist dargestellt, wie die Kohle zerkleinert wird. Zuerst wird dieselbe zwischen die

Walzen a gebracht, welche sie bis auf einen gewissen

Grad zerkleinern (nicht überall ist dieses nöthig); alsdann gelangt sie in das

Mühlsteinauge a¹. Während dieses Vorganges sind

die Ventile 1 und 2 geschlossen. Der Exhaustor b zieht

nun durch die Röhre c von dem Mühlsteinauge a¹ Luft zwischen die Steine und in das

Mühlsteingehäuse d; die leichten Kohlentheilchen gehen

durch den Exhaustor durch und werden in den Behälter e

geliefert, in welchem sie sich ablagern. Die Wände dieses Behälters sind aus starker

Leinwand oder sonst einem Stoff, welcher die Luft durchläßt, die Kohlentheilchen

aber zurückhält. Die größere gemahlene Kohlenmasse fällt durch eine Röhre und wird

in Säcken oder auf andere Weise aufgefangen.

Wendet man einen Exhaustor und einen Ventilator zu gleicher Zeit an, so treibt

letzterer die Luft durch das Mühlsteinauge auf dieselbe Weise, wie dieß bei

Getreidemühlen geschieht. Wird ein Exhaustor allein angewendet, so kann derselbe den

Kohlenstaub zugleich in den Ofen bringen, wo er verbrannt werden soll. Alsdann sind

die Ventile 2, 3 und 4 Fig. 6 geschlossen und die

Wirkung ist folgende: Die Einströmungsöffnung des Exhaustors g ist durch eine Röhre mit dem Mühlsteingehäuse d verbunden; alles gemahlene Gut passirt alsdann den Exhauster g, welcher es durch ein Rohr direct nach dem Ort der

Verbrennung treibt. Zeigt sich Mangel an Luft, so kann man dem durch Oeffnungen in

dem Mühlsteingehäuse bei d' oder an der Einlaßöffnung

des Exhaustors bei h abhelfen. Ist die Feuerung derart,

daß dieselbe schon an unduud für sich einen hinreichenden Zug hat, so verbindet man die Röhre h' direct mit der Verbrennungskammer.

In Fig. 7 und

8 ist a ein Trichter, in welchem sich eine Rührvorrichtung

befindet. In diesen Trichter wird der Kohlenstaub gebracht. b, b sind Regulirschieber, welche sich zwischen dem Trichter und dem

Cylinder d befinden. Der letztere ist mit Stiften e versehen. Die Kohle fällt alsdann durch die Oeffnung

zwischen den beiden Schiebern auf diese Stifte, resp. zwischen dieselben. Der

Cylinder d dreht sich und bringt so die Kohle nach einer

Bürste oder sonstigen Abstreifvorrichtung. Dadurch wird die Kohle von dem Cylinder

weggenommen und in gleichmäßiger Strömung nach dem Trichter h gebracht. Letzterer steht mit der Einlaßöffnung des Ventilators bei i in Verbindung; hier wird der Kohlenstaub mit der

nöthigen Menge Luft gemischt und durch die Röhre j nach

der Verbrennungsstelle getrieben. An dem Ventilator oder Exhaustor können

Regulirvorrichtungen angebracht werden, durch welche man die einströmende Luft in

der Gewalt hat. Kohle und Luft können daher in jedem Verhältniß gemischt werden. Kohlenmeßapparat und

Gebläse sind hier in einer Construction vereinigt, und zwar ist dieselbe für

Handbetrieb gezeichnet. Durch die Riemenscheibe k kann

die Maschine auch vermittelst Elementarkraft getrieben werden. Die Speisewalze d wird durch eine Schraube und ein Wurmrad getrieben,

wie man bei l sieht. Der Rührer wird von der

Cylinderwelle aus durch einen Riemen in Bewegung gesetzt.

Mahl- und Speiseapparat mit Exhaustor oder Ventilator können auch in einer

Construction vereinigt seyn, wie dieß in Fig. 6 dargestellt ist.

Das Ventil 4 ist alsdann geschlossen und der Exhaustor b

wird nicht gebraucht. Die Kohlenstücke werden vermittelst eines Schüttelapparates

und der Röhre n in den Trichter o geliefert, wo dieselben durch die Walzen a

vorgebrochen werden. Diese Walzen können auch als Meßapparat dienen. Die Kohlen

fallen dann in das Mühlsteinauge a' und gelangen auf die

Mühlsteine p, p; der Exhaustor g zieht aus dem Mühlsteingehäuse d durch die

Röhre h (die Ventile 1 in der Röhre h' und 4 in der Röhre c sind

geschlossen) Luft, und nimmt einen Theil des gemahlenen Kohlenstaubes mit sich;

derselbe geht durch die Einströmungsröhre h' nach dem

Gebläse, wo er mit anderer Luft, welche von der entgegengesetzten Seite, von h aus eintritt, zusammentrifft. Kohle und Luft werden

gemischt und durch eine Röhre nach der Verbrennungskammer geführt. (In manchen

Fällen wird durch den Exhaustor nur eine geringere Quantität Kohlenstaub von den

Mühlsteinen gezogen; die größere Masse fällt alsdann durch die Röhre 1 (Fig. 6) bei

offenem Ventil 2 in einen Trichter h und geht von da in

die Einströmungsöffnung des Exhaustors bei u.)

Die Maschine wird vermittelst Riemen von der Welle v

(Fig. 6)

aus getrieben.

Sollen mehrere Oefen zu gleicher Zeit gespeist werden, so bringt man an dem

Hauptrohr, durch welches der Kohlenstaub passirt, geeignete Verzweigungen an, die

nach den einzelnen Oefen führen und mit Ventilen zum Reguliren versehen sind.

Die verschiedene Art und Weise der Kohlenzuführung ist durch Fig. 9, 10, 11, 12 und 13 dargestellt.

Bei Fig. 9 geht

die gekrümmte Röhre A in die Hauptröhre B. Von C aus wird der

Kohlenstaub in die gekrümmte Röhre geliefert. Der Luftstrom in P nimmt Kohle und Luft, welche durch A eintritt, mit, vermischt dieselben und bringt sie in

die Verbrennungskammer.

Fig. 10 ist

eine andere Anordnung der Kohlenzuführung. Die conische Röhre A mündet in die Hauptröhre B. Durch erstere

geht ein starker Luftstrom und nimmt so die von D und

E gelieferte Kohle und Luft mit. Diese Vorrichtung kann

dicht vor der Verbrennungskammer angebracht werden.

In Fig. 11 ist

dargestellt, wie der Kohlenstaub durch gepreßte Luft in die Hauptröhre befördert

wird. Hier geht ein Luftstrom von höherem Druck durch das Rohr B, welches in das Hauptrohr A mündet. Der Zuführungsapparat C bringt die

Kohle in die conische Röhre D, von wo aus sie der

Luftstrom in B nach A treibt

und weiter transportirt. Wird hochgespannte Luft angewendet, so kann der

Zuführungsapparat durch eine kleine Luftmaschine E

getrieben werden. Dieselbe wird alsdann von B aus

gespeist und der Zutritt der Luft durch ein Ventil F

regulirt. Dieses System bietet große Vortheile überall da, wo die einzelnen Oefen

weit aus einander liegen.

In Fig. 12 ist

A der Ofen, B die

Luftzuführungsröhre, C der Kohlenzuführungsapparat. B wirkt hier wie ein Injector. Statt Luft kann auch mit

Luft gemischter Dampf injicirt werden. Diese letztere Anordnung (Fig. 12) wird meistens

verwendet.

Fig. 13

stellt eine Anordnung dar, in welcher der Zug des Kamines hinreicht, um die Kohle in

den Ofen zu transportiren.

C ist die Verbrennungskammer; D repräsentirt eine Menge kleiner Löcher, durch welche die von A und B aus kommende Kohle

passiren muß. Durch einen Schieber vor den Oeffnungen D

kann der Zutritt von Luft und Kohle regulirt werden. Anstatt nur kalter Luft kann

auch heiße angewendet werden. Dieß geschieht dann in einer besonderen Röhre, d.h.

Kohle und kalte Luft Passiren in einer Röhre und die heiße Luft in einer anderen;

unmittelbar vor dem Eintritt in die Verbrennungskammer läßt man die Röhre für die

heiße Luft in die Hauptröhre münden.

Beschreibung der Verbrennungskammern, Fig. 14 bis 17. –

In Fig. 14

ist a die Verbrennungskammer, welche zwei oder mehrere

Abtheilungen hat. Die Anzahl derselben richtet sich nach der Menge Kohlenstaub,

welche verbrannt werden soll, so daß alle Kohlentheilchen verbrannt sind, bevor sie

die letzte Abtheilung verlassen, c ist die Röhre, durch

welche der Kohlenstaub eingeführt wird. Durch die Löcher d werden die Schlacken entfernt; g ist eine

Thür, durch welche Brennmaterial eingebracht wird, um den Ofen anzuheizen, bevor man

beginnt. Die Wirkung des Ofens ist alsdann folgende: Nachdem die Verbrennungskammer

angeheizt ist, wird Luft und Kohle zugeführt. Dieselben gehen auf den Boden der

Kammer, entzünden sich daselbst, gehen über die Feuerbrücke e in die zweite Abtheilung, unter derem Gewölbe

f durch in die dritte Abtheilung, und von da in die

Kammer h wo die Hitze verbraucht wird.

Fig. 17 zeigt

eine Abänderung dieser Anordnung.

In Fig. 15

geht die Mischung in die Kammer a, schlägt an den Boden

an und geht durch das aus Ziegelsteinen gefertigte Sieb b, wo alle Kohle verzehrt wird, in die Kammer h, in welcher die Hitze ausgenutzt wird. Die Mischung von Kohle und Luft

kann auch in verschieden starken und dünnen Strömen in die Verbrennungskammer

treten.

Fig. 16 zeigt

eine Anordnung, in welcher die Ziegelsteinsiebe b in

etwas anderer Weise angebracht sind wie in Fig. 15.

P. B.

Tafeln