| Titel: | Hirn's Pandynamometer. |

| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. XCIII., S. 354 |

| Download: | XML |

XCIII.

Hirn's

Pandynamometer.

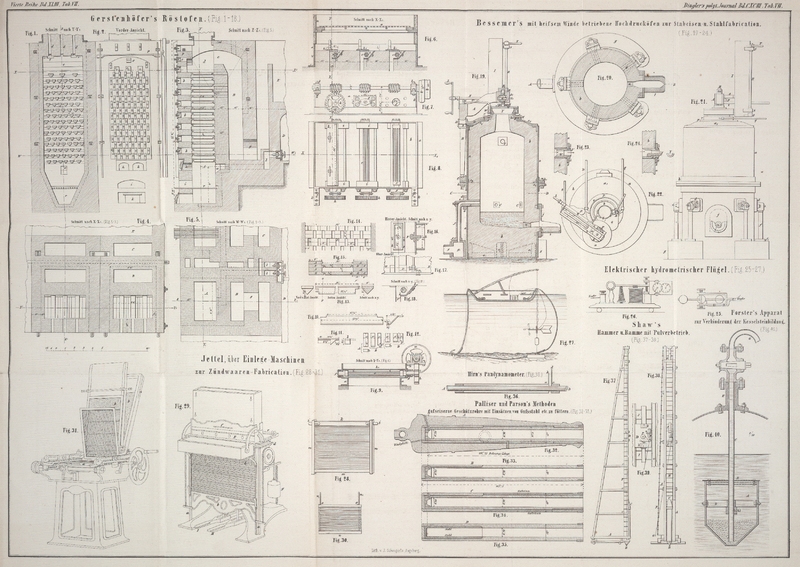

Mit einer Abbildung auf Tab. VII.

Hirn's Pandynamometer.

Auf der letzten Welt-Ausstellung zu Paris hatte Hirn einen Apparat ausgestellt, mit Hülfe dessen sich die bei einer Welle

während der Uebertragung der Kraft entstehende Verdrehung messen ließ. Zu dem Ende

erhält die zu untersuchende Transmissionswelle an jedem ihrer Enden ein

feingezahntes Rad, welche beiden Räder mit gleichen Rädern des Apparates so in

Eingriff gebracht werden, daß an der dem Motor zugekehrten Seite ein directer

Eingriff, an der entgegengesetzten Seite dagegen durch ein Zwischenrad ein

indirecter Eingriff stattfindet. Hierdurch erfahren die Räder des Apparates eine

entgegengesetzte Drehung, welche mittelst conischer Räder an ein drittes dazwischen

befindliches sogenanntes Differentialrad übertragen wird, das lose auf einer Welle

sitzt, welche einen Hebel bildet, der durch ein zwischen den conischen Rädern

angeordnetes Kreuz gehalten wird. Der Ausschlag, welchen der Hebel bei einer

Verdrehung der Transmissionswelle ergibt, ist die Hälfte des Verdrehungswinkels;

durch geeignete weitere Hebelverbindungen wird dieser Ausschlag entsprechend

vergrößert und auf einer mit Papier bespannten Trommel bemerkbar gemacht. Bringt man

nun die Transmissionswelle außer Verbindung mit dem Motor und belastet dieselbe

mittelst zweier Hebel und angehängter Waageschalen so lange, bis auf der Trommel des

Apparates die frühere Marke erreicht ist, so läßt sich aus dem aufzulegenden

Gewichte, dem auf die Aufhängepunkte der Waageschalen reducirten Hebelgewichte, der

Länge des Hebels und der beim ersten Versuche stattfindenden Umdrehungszahl der

Transmissionswelle die übertragene Arbeitsstärke auf die bekannte Weise

berechnen.

Eine einfachere Form dieses Pandynamometers, ebenfalls von

Hirn herrührend, läßt sich in gewissen Fällen in

Anwendung bringen. Ueber die Transmissionswelle A, B,

Fig. 36,

wird ein Eisenrohr geschoben, welches bei A mit der

Welle fest verbunden ist, während das andere Ende lose ohne Reibung geführt wird und mit einem Zeiger

a, b normal zur Rohrachse versehen ist. Am anderen

Ende B der Welle ist ein Arm c,

d fest aufgesteckt, welcher eine Scheibe mit getheilter Scala enthält,

deren Nullpunkt im unverdrehten Zustande der Transmissionswelle in der durch a, b und die Rohrachse gelegten Ebene liegt. Bei

vorkommender Torsion rückt der Nullpunkt aus dieser Ebene und der Verdrehungswinkel,

durch geeignete Hebelverbindungen beliebig vervielfältigt, läßt sich entweder

einfach ablesen oder wird wieder auf einer mit Papier bespannten Trommel bemerkbar

gemacht, so daß bei der späteren Belastung die ursprüngliche Verdrehung mit

Sicherheit wieder erhalten werden kann. – Endlich hat Hirn auch den elektrischen Strom benutzt, um den Verdrehungswinkel ohne

jegliche Hebelverbindung bemerkbar zu machen. Zu diesem Zwecke werden an den Enden

der zu untersuchenden Welle zwei gleich große Riemenscheiben aus einem

nichtleitenden Materiale aufgekeilt, welche auf ihrem Mantel in einer zur

Wellenachse parallel liegenden Geraden mit zwei Metalldrähten versehen sind. Drückt

man nun auf passende Weise die zwei Pole einer elektrischen Batterie an die

Scheibenmäntel, so wird bei jeder Notation ein ganz kurzer elektrischer Strom durch

die Drähte geleitet. Bei dem Leergange der Welle werden beide Ströme gleichzeitig

entstehen, bei einer stattgefundenen Verdrehung dagegen werden die beiden Ströme

getrennt auftreten. Versetzt man nun eine Metallwalze, welche mit chemisch

präparirtem Papiere überzogen ist, mit der Transmissionswelle in gleiche Rotation

und läßt die Drähte von beiden Riemenscheiben in einem Punkte darauf zusammenstoßen,

so werden bei einem gleichzeitigen Strome ein Punkt, bei einem ungleichzeitigen

dagegen zwei solcher Punkte entstehen, deren Entfernung das Maaß des

Verdrehungswinkels ist. Rotirt die Metallwalze drei, vier oder fünf Mal so rasch als

die Transmissionswelle, so erscheint auch das Intervall der Punkte ebenso vielmal

vergrößert, so daß auch hier das Mittel gegeben ist, das Maaß des Verdrehungswinkels

beliebig zu vergrößern und damit die Empfindlichkeit des Apparates zu erhöhen. (Nach

der „Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und

Architektenvereines,“ 1868, S. 107; aus der Zeitschrift des Vereines

deutscher Ingenieure, 1869, Bd. XIII S. 261.)

Tafeln