| Titel: | Apparat zum Laugen der Wäsche, von J. Decoudun in Paris. |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. VII., S. 28 |

| Download: | XML |

VII.

Apparat zum Laugen der Wäsche, von J. Decoudun in Paris.

Nach dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, April 1870, S. 204.

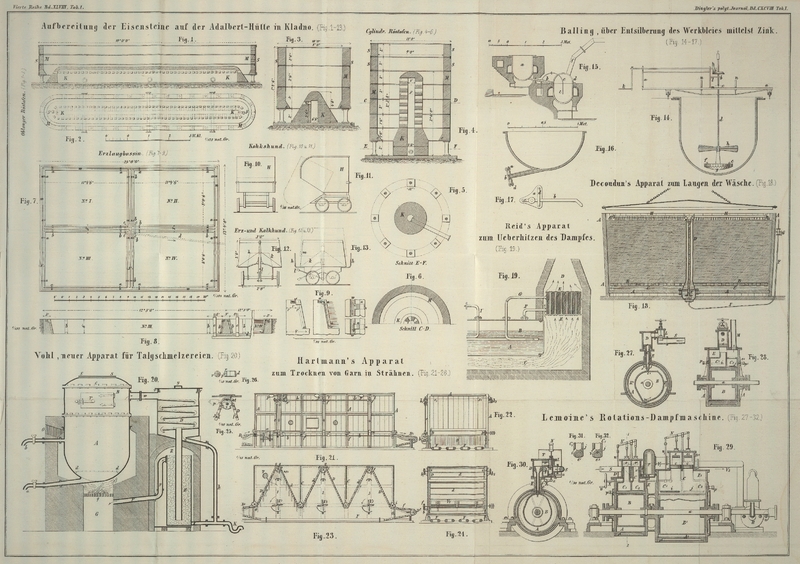

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Decoudun's Apparat zum Laugen der Wäsche.

Man baut Wäschelaugapparate nach dem System, daß in einer Kufe mit doppeltem Boden

die Lauge in dem Zwischenraum zwischen den beiden Böden sich ansammelt, während die

Wäsche über dem oberen, jedoch siebartig durchlöcherten Boden ausgebreitet ist. In

der Mitte des Laugkessels erhebt sich ein Rohr, welches unten in die Flüssigkeit

taucht und oben umgebogen die circulirende Lauge über die Wäsche ergießt, sobald

durch das unter dem Metallkessel angemachte Feuer der entstehende Dampfdruck das

Aufsteigen der Laugflüssigkeit im Rohre bewerkstelligt.

Diese einfache Anordnung wurde von Decoudun dahin

abgeändert, daß das Aufsteigen der Flüssigkeit durch eine dem Giffard'schen Injector ähnliche Vorrichtung bewirkt wird, wobei nicht

allein die circulirende Bewegung der Lauge, sondern auch die Erhitzung derselben

erzielt, also die Feuerungsanlage unter dem nur aus Holz hergestellten Kessel

beseitigt wird.

Das Ausbreiten der gehobenen Laugflüssigkeit erfolgt durch eine dem Segner'schen Wasserrad nachgeahmte Vorrichtung.

Ein Durchschnitt dieses Wäschelaugapparates, von welchem bereits über 80 Stück mit

befriedigendem Erfolg im Gange seyn sollen, ist in Figur 18 dargestellt.

A bezeichnet den aus Holz zusammengesetzten Kessel, in

welchen die zu laugende Wäsche eingelegt wird und dessen Deckel mit Hülfe eines

einfachen Aufzuges gehoben oder gesenkt werden kann.

Die Wäsche ruht auf dem Blindboden B, unter welchem sich

die aufgeschüttete Laugflüssigkeit im Raume C

sammelt.

In der Mitte des Kessels erhebt sich das Steigrohr E, in

welches unten die Injectionsdüse am Ende der Dampfzuleitungsröhre F mündet. Um E herum ist das

Rohr D gestellt, welches sich im unteren siebartig

durchlöcherten Theil erweitert, um den Zutritt der Lauge zum Rohr E zu gestatten, allfällige gröbere Unreinigkeiten aber

abzuhalten.

Auf der Röhre E ruht das in horizontaler Ebene leicht

drehbare Rohr H, welches beiderseits aber nach

entgegengesetzter Richtung durchlöchert ist.

Wird also beim Oeffnen des Hahnes G Dampf zugelassen, so

erhitzt derselbe zunächst die Laugflüssigkeit und treibt sie endlich in der Röhre

E nach aufwärts. Von da gelangt die Lauge in das

Rohr H und versetzt dieses in Folge des Auslaufes in

Umdrehung.

Tafeln