| Titel: | Zur Talg-Industrie; von Dr. H. Vohl in Cöln. |

| Autor: | Hermann Vohl |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. VIII., S. 30 |

| Download: | XML |

VIII.

Zur Talg-Industrie; von Dr. H. Vohl in Cöln.

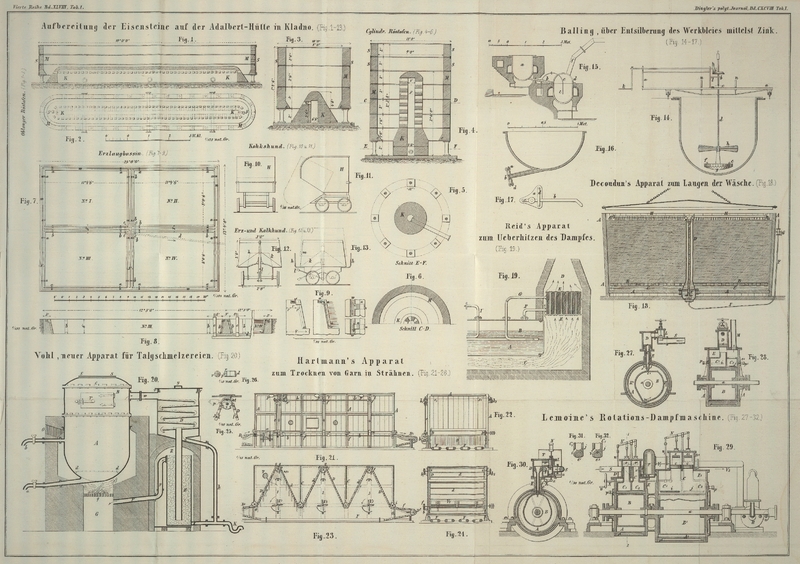

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Vohl, über Talgschmelzereien.

Die thierischen Fette finden außer der Benutzung als Nahrungsmittel auch in der

Technik eine vielfache und ausgedehnte Verwendung. Die Seife- und

Lichterfabrication, sowie die Darstellung von Schmiermaterialien und die Kosmetik

erfordern große Quantitäten thierischer Fette, bei deren Gewinnung, je nachdem sie

eine Verwendung finden sollen, mehr oder minder große Sorgfalt verwendet wird. Auf

welche Weise aber auch immer die Gewinnung d.h. das Auslassen des rohen Fettes

stattfindet, es werden sich stets mehr oder minder unangenehm riechende Gase und

Dämpfe entwickeln, welche für die Umgegend höchst belästigend werden und außerdem

die Gesundheit des Arbeiters schädigen können. Aus diesem Grunde erheischt das

Talgschmelzen in sanitäts-polizeilicher Hinsicht die größte Beachtung und

eine strenge Ueberwachung von Seiten der betreffenden Behörde.

Im Königreich Preußen sind deßhalb die Talgschmelzereien einer Concession bedürftig, ebenso gehören in Frankreich dieselben zu

denjenigen gewerblichen Anlagen welche der ersten Classe

concessionbedürftiger Anlagen zugezählt sind. Es werden dadurch die

Unternehmer angehalten diejenigen Einrichtungen und Vorkehrungen zu treffen, welche

die Umgebung und den Arbeiter vor diesen Unzuträglichsten möglichst schützen.

Nichtsdestoweniger geben die Talgschmelzereien stets zu wohlbegründeten Klagen

Veranlassung, weil es den mit der Ueberwachung betrauten Beamten meistentheils an

den Kenntnissen mangelt, die sie allein befähigen können ein richtiges Urtheil

bezüglich der Zweckmäßigkeit der inneren Einrichtungen zu fällen, welche die

besprochenen Uebelstände beseitigen sollen.

Es bleibt demnach die innere Einrichtung dem Ermessen und dem guten Willen resp. der

Willkür des Unternehmers vollständig überlassen, welcher theils aus Unkenntniß,

theils aus schlecht angebrachter Sparsamkeit die Anlage nach der primitivsten Form

und nach seinem Gutdünken ausführt.

Ist eine derartig mangelhaft eingerichtete Anlage einmal im Betrieb, so ist die

nothwendige Abänderung der Apparate etc. mit großen Unannehmlichkeiten und Störungen

und mit nicht unerheblichen Geldopfern verknüpft.

Auch können durch derartige Anlagen die benachbarten Gebäude und Grundstücke gänzlich

entwerthet und zu vielen Benutzungen unbrauchbar gemacht werden.

Es erhellt daraus, daß die Sanitäts-Medicinalpolizei bei der Errichtung und

dem Betriebe von Talgschmelzereien mit großer Vorsicht und Strenge verfahren

muß.

Bezüglich des Auslassens der animalischen Fette aus den Fettgeweben ist zu bemerken,

daß bis jetzt hauptsächlich zwei verschiedene Methoden in Anwendung kommen:

1) das sogenannte Griebenverfahren (procédé des cretons) und

2) das Ausschmelzen auf Säure.

Das erstere Verfahren, wobei die Grieben verwendet werden

welche man zur Fütterung von Hunden und Schweinen sowie zum Düngen benutzt, sollte

nie in Städten oder in unmittelbarer Nähe bewohnter

Gebäude geduldet werden, weil selbst bei der größten Vorsicht und den

besten Einrichtungen die Verbreitung eines pestilenzialischen Gestankes nicht zu

vermeiden ist. Außerdem ist zu bemerken, daß kleinere Talgschmelzereien welche das

Griebenverfahren anwenden und in der Woche nur einmal oder höchstens zweimal

schmelzen, bei weitem belästigender für die Nachbarschaft sind, wie solche die

täglich schmelzen und wo also ein Aufspeichern des rohen

Fettes nicht stattfindet.

Wird der Rohstoff, wie man ihn aus den Schlächtereien erhält, mehrere Tage

aufbewahrt, so gehen das ihm anhaftende Blut, Muskelgewebe etc. in Fäulniß über und

diese geben alsdann beim Schmelzen zu furchtbar stinkenden Exhalationen

Veranlassung.

In den Sommermonaten ist dieser Uebelstand am größten. Auch reichen die besten

Vorkehrungen (Verbrennen der Gase) zu seiner Beseitigung nicht aus, da das

Einbringen des Rohstoffes in den Kessel und das Ablassen des ausgeschmolzenen Talges

einen unerträglichen Gestank verursachen, den man nicht auffangen oder auf

praktische Weise zur Verbrennung bringen kann.

Das zweite Verfahren, das Schmelzen auf Säure, ist nicht

mit den großen Uebelständen des Griebenschmelzens behaftet.

Nichtsdestoweniger ist auch in diesem Falle bei der Anlage und dem Betriebe auf die

Beseitigung der sich entwickelnden stinkenden Exhalationen die größte Sorgfalt zu

verwenden und ist das Verbrennen der sich beim Auslassen

des Talges entbindenden Gase und Dämpfe unerläßlich.

Ein Apparat, welcher der Beseitigung dieser stinkenden Aushauchungen möglichst

vollständig Rechnung trägt, ist in Figur 20 dargestellt.

A gußeiserner verbleiter Kessel, welcher mit einem

Siebboden d, d versehen ist.

Der Hahn a dient zum Ablassen der mit thierischen Stoffen

geschwängerten sauren Flüssigkeit; der Hahn b dient zum

Ablassen des Talges.

Vermittelst der Feuerung bei q findet die Erwärmung

statt.

B gußeiserner cylindrischer Aufsatz, welcher mit einer

hermetisch schließenden Thür T versehen ist, die zum

Eintragen des Talges dient. Der kuppelartige Deckel dieses Aufsatzes ist bei S, S mit einer Glimmerplatte geschlossen.

Die Thür T ist mit einer Sehluke versehen, welche

ebenfalls mit einem Glimmerplättchen geschlossen ist.

Durch die Glimmerplatte bei S, S und die Sehluke der Thür

T kann man den Vorgang im Inneren des Kessels

beobachten, ohne daß man die Thür zu öffnen braucht.

Bei Nacht wird über der Glimmerplatte S, S eine

künstliche Beleuchtung angebracht.

Der Glimmer ist dem Glase wegen seiner größeren Dauerhaftigkeit und Sicherheit

vorzuziehen.

Die während dem Schmelzen in A sich entwickelnden Gase

und Dampfe treten durch die Röhre w nach dem

Condensationskasten D. Derselbe ist mit dem Deckel y geschlossen, welcher bei r,

r einen Sandverschluß hat. Im Inneren des Kastens befinden sich

schiefliegende Bühnen, welche mit zerfallenem Kalk bestreut sind.

Dieser Condensationskasten besteht aus Holz, welches mit Theer oder Asphalt getränkt

ist.

Die in diesem Apparat allenfalls angesammelten Flüssigkeiten

fließen durch die Röhre h ab.

Die nicht condensirten Gase und Dämpfe gelangen nun durch die Röhre R nach dem verbleiten Condensator E, welcher mit Kohks gefüllt ist, die man mit Schwefelsäure getränkt

hat.

Die Röhre Z führt die sich ansammelnde Flüssigkeit nach

K, wo sie zum Abfluß gelangt.

Die nicht condensirbaren Gase etc. werden durch die Röhre g nach dem Canale F geleitet, welcher unter

dem Rost der Feuerung q in den Aschenfall G mündet, wo alsdann die Gase zur Verbrennung

gelangen.

G ist mit einer eisernen Thür verschlossen, wodurch ein

kräftiger Luftzug hergestellt wird, der alle Gase etc. aus dem Apparate saugt und

dieselben zur Verbrennung bringt.

O ist der Fuchs, welcher zum Kamin führt und den Abzug

der Feuergase bewirkt.

Cöln, im Juli 1870.

Tafeln