| Titel: | Notizen aus der Adalbert-Eisenhütte in Kladno; von Johann Zeman. |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. IX., S. 32 |

| Download: | XML |

IX.

Notizen aus der Adalbert-Eisenhütte in

Kladno; von Johann

Zeman.

Aus den „Technischen Blättern“ 1870 S.

149.

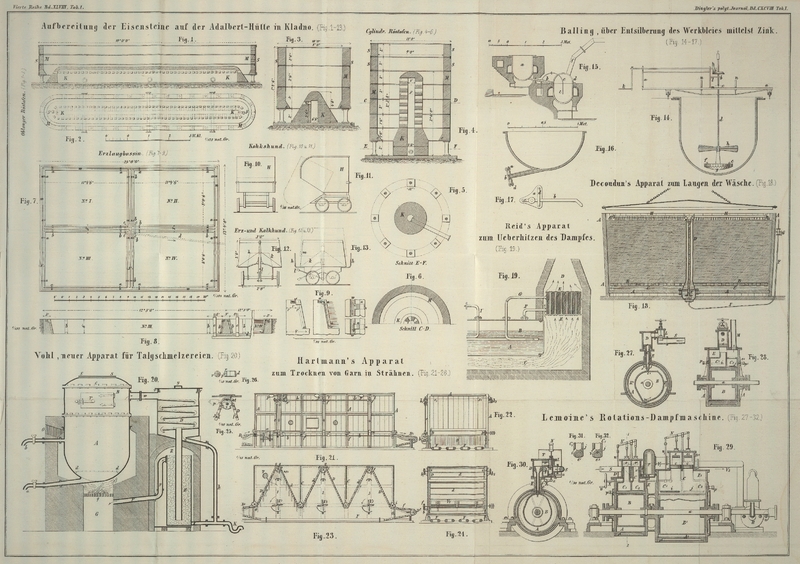

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Zeman, über die Adalbert-Eisenhütte in Kladno.

Die Adalberthütte in Kladno

(Böhmen) bietet dem Fachmanne viele sehr interessante Einrichtungen dar. Manche

Anordnungen sind neu und bisher noch nirgends publicirt, andere nach zwar bereits

bekannten Systemen aber derartig durch den Hüttendirector Julius Jacobi modificirt, daß der Hohofenbetrieb in Kladno einen

sehr erfreulichen in den letzten Jahren auffallend günstigen Aufschwung genommen

hat. Die Ursachen desselben sind, abgesehen von der günstigeren Gestaltung der

einheimischen Industrieverhältnisse, gründliche Verbesserungen in der Aufbereitung

der zur Verhüttung gelangenden Erze sowohl als auch rationelle Construction des

Hohofens, worüber nachstehend einige Mittheilungen folgen sollen.

I. Aufbereitung der

Eisensteine.

Ein großer Theil der in den Kladnoer Hohöfen zur Verschmelzung kommenden Erze wird

vorher in Schachten mit eingeschichtetem Brennmaterial geröstet und dann, um den

Schwefel möglichst vollständig zu entfernen, einem Auslaugproceß unterworfen.

Rösten der Eisensteine. – Das Rösten der Erze

erfolgt in 17 in regelmäßigem Betriebe stehenden Oefen. 7 Stück derselben sind nach der in England

gebräuchlichen Form construirt und besitzen bei 14 1/4 Fuß (4,505 Met.) Höhe eine

Gichtöffnung von 20 Fuß (6,322 Met.) Länge und 10 Fuß (3,161 Met.) Weite. 2 Röstöfen

haben die in Figur

1 bis 3 ersichtlich gemachte Gestalt; die Länge beträgt 60 Fuß (18,967 Met.),

die durchaus gleiche lichte Weite 9 Fuß (5,690 Met.), endlich die Höhe 10 1/2 Fuß

(3,319 Met.). Die übrigen 8 Röstöfen sind cylindrisch (Fig. 4 bis 6), 9 Fuß (2,845 Met.)

weit und 15 Fuß 8 Zoll (4,952 Met.) hoch.

Die letzteren zwei Gattungen von Röstöfen (Fig. 1 bis 6) sind nach Jacobi's Plänen sehr einfach

und billig hergestellt und haben sich im mehrjährigen

Betrieb auf's Beste bewährt.

Das Schachtmauerwerk M ist aus feuerfesten Ziegeln in der

Stärke von 1 Fuß (0,316 Met.) hergestellt und wird durch horizontal eingelegte

gußeiserne Platten und verticale Schienen s (Fig. 1, 3 u. 4)

zusammengehalten; unten ruht dasselbe auf einer ringförmigen Gußplatte und mehreren

2 Fuß (0,632 Met.) hohen gußeisernen Füßen, auf welche Weise am ganzen Umfang des

Ofens das Ausziehen der gerösteten Erze ungehindert und gleichmäßig erfolgen

kann.

Die Luftzuführung in den Ofenschacht geschieht durch eine angemessene Unzahl, im

Mantelmauerwerk ausgesparter Oeffnungen – welche in der Zeichnung nicht

angedeutet sind –, ferner durch möglichst viele Canäle in dem am Boden in der

Ofenmitte aufgebauten, hohlen Abrutschkegel K, welcher

mit der Atmosphäre durch Röhren in Verbindung steht.

Dieser Abrutschkegel K hat außerdem noch den Zweck, das

regelmäßige Niedergehen der Erze im Röstofen zu befördern, ebenso wie ein etwa

ungleichmäßiger Gang derselben längs der Ofenwand durch das zufolge Verstärkung des

Mauerwerkes bei e (Fig. 3 u. 4) bewirkte Zusammenziehen

des unteren Theiles des Schachtes verhütet wird.

Die zu röstenden Erze werden in kopfgroßen Stücken abwechselnd mit Brennmaterial

schichtenweise aufgegeben. Das gleichmäßige, gute Durchrösten so großer Erzstücke,

ohne ein Sintern derselben befürchten zu müssen, wird durch die Benutzung des bei

der Kohkskohlenwäsche abfallenden und sonst nicht weiter zu verwendenden

Kohlenschlammes (Schmand) als Brennmaterial erzielt. Dabei ermöglicht auch die feine

Zertheilung des Schmandes das bequeme, vollkommene Abscheiden der gerösteten

Erzstücke von der Asche.

Der cylindrische Röstofen faßt 750 Wiener Ctr. (840 Zoll-Ctr.) und röstet in

einer zwölfstündigen Arbeitsschicht 150 W. Ctr. (168 Z.-Ctr.) Eisensteine;

der oblonge Röstofen hat einen Fassungsraum für 3600 W. Ctr. (4032 Z.-Ctr.)

Erz und werden in gleicher Zeit 600 W. tr. (672 Z.-Ctr.) geröstetes Erz durchgesetzt. Während

demnach im oblongen Ofen viermal so viel als im

cylindrischen Ofen geröstet wird, betrugen die Anlagskosten des ersteren nur das Doppelte jener des

letzteren.

Da der größte Theil der in Kladno gerösteten Erze nach dem Rösten immer noch

bedeutende Mengen, in Wasser aber löslicher

schwefelsaurer Salze enthält, so werden die Eisensteine zunächst auf einem

durch eine Dampfmaschine betriebenen Quetschwalzwerk auf Eigröße zerkleinert und

dann einem durch Director Jacobi zuerst eingeführten

Laugproceß unterworfen.

Auslaugen der gerösteten, schwefelhaltigen Eisensteine.

– Das Nucicer Erz, welches in Kladno des massenhaft billigen Vorkommens wegen

zumeist zur Verhüttung gelangt, enthält roh 1,5 bis 1,8 Procent und auch noch mehr

Schwefel; nach dem Rösten sinkt der Schwefelgehalt im Durchschnitt auf 0,5 bis 0,6

Procent. Eine weitere, nur unbedeutende Kosten verursachende Herabminderung des

Schwefelgehaltes erzielt man durch einen rationell eingeleiteten Auslaugproceß, bei

welchem das geröstete, auf halbe Faustgröße zerkleinerte Erz in eigenen Bassins mit

wechselndem Wasser behandelt wird.

Eine Anlage von vier mit einander in Verbindung stehenden Erzlaugbassins ist in Fig. 7 bis 9 im Grundriß

und Detail veranschaulicht.

Je ein Bassin – im horizontalen Durchschnitt rechteckig – hat eine

obere lichte Länge von 11 Klafter 4 1/2 Fuß (22,286 Met.), eine Breite von 8 Klafter

6 Zoll (15,331 Met.) und eine Tiefe von 6 Fuß (1,897 Met.).Die neueren 6 Bassins sind 7 Fuß (2,213 Met.) tief und fassen je 18000 W.

Ctr. (20160 Z.-Ctr.) Erz. Der Inhalt je eines Bassin

beträgt circa 10000 W. Ctr. (11200 Z.-Ctr.), so

daß die vorhandenen 10 Erzbassins über 150000 W. Ctr. (168000 Z.-Ctr.)

Eisensteine fassen.

Die Erzauslaugbassins sind aus Ziegelmauerwerk hergestellt und mit Cement bekleidet;

der Boden derselben ist aus Beton mit einer etwa zwei-zölligen (0,053 Met.)

Cementschichte.Ein Bassin wurde mit einem Boden aus Sandsteinplatten versehen, da sich die

Cementschicht durch das Erzausschaufeln allmählich ablöste.

Längs der oberen Umfassungsmauern der 4 Bassins geht behufs Wasserzuleitung ein circa 10 Zoll (0,263 Met.) tiefer und ebenso breiter

offener Canal w, welcher mit Bretern ausgefüttert ist.

Von dieser Wasserrinne führen in jede Abtheilung je 4 Canäle a, deren Anordnung aus dem Detail in Fig. 9 zu entnehmen

ist.

Soll frisches Wasser in ein Bassin geleitet werden, so entfernt man den

Abschlußschieber s an der oberen Mündung des Canales a in die Wasserrinne w. In diesem Fall tritt frisches Wasser unten

am Boden in das betreffende Bassin ein.

In den Scheidewänden zwischen je zwei Abtheilungen sind die abschließbaren

Verbindungscanäle b angelegt, durch welche das

Laugwasser aus einem Bassin in das andere, im Sinne der Pfeile (Fig. 8) befördert wird,

wenn in das erstere durch die Canäle a frisches Wasser

zufließt.

Die gänzliche Entfernung des Laugwassers aus einem Bassin wird durch Oeffnen des

betreffenden Abschlusses c bewerkstelligt. Im Boden

jeder Abtheilung ist eine runde Oeffnung, welche jedoch durch einen von oben

stellbaren Stöpsel c (Fig. 8) verschlossen

werden kann. Um bei einem gefüllten Bassin das Nachfallen von Erz zu vermeiden, ist

über die Abzugsöffnung ein unten durchlöcherter Blechcylinder aufgestellt. Die vier

Wasserabzugsöffnungen c communiciren nun mit dem

Ableitungscanal d.

Die Manipulation ist je nach der zur Verfügung stehenden Wassermenge verschieden.

Auf alle Fälle wird das vorher gut geröstete Erz

entsprechend zerkleinert, in die einzelnen Bassins geführt und diese bis nahe dem

oberen Rand gefüllt.

Ist hinlänglich Wasser vorhanden, so wird dasselbe in die

mit Erz angefüllten Abtheilungen eingelassen und nach 1 oder 2 Tagen wieder

abgelassen und durch frisches ersetzt. So verfährt man durch 6 bis 8 Wochen, wobei

die Zeitdauer wesentlich vom Erz abhängt.

Steht jedoch nicht so viel Wasser zur Verfügung, um in der

angezeigten Weise vorzugehen, ist im Gegentheil die äußerste Sparsamkeit mit Wasser

geboten, so läßt man frisches Wasser stets nur in jenes Bassin, in welchem das Erz

bereits am längsten ausgelaugt, d.h. der Schwefelgehalt am kleinsten ist. Das in

diesem Bassin befindliche Wasser wird in die benachbarte Abtheilung mit dem nächst

reinsten – also etwas schwefelreicheren – Eisenstein durch die Canäle

b, b befördert. In dieser Art geht es weiter, bis

das Wasser, welches immer mehr schwefelsaure Salze aus dem Erz aufgenommen hat,

schließlich auf das zuletzt eingefüllte, frischeste Erz kommt und endlich abgeleitet

wird. Die Dauer des Auslaugprocesses wird in diesem Falle selbstverständlich

entsprechend verlängert.Der Vorgang bei diesem Entschwefelungsverfahren läßt sich nachstehend

erklären: Beim Rösten wird der im Erz enthaltene Schwefelkies zersetzt, ein

Theil des Schwefels entweicht, ein anderer Theil bildet mit den vorhandenen

Basen lösliche schwefelsaure Verbindungen. Kommt

nun das durch die Röstung aufgelockerte, also poröse Erz unter Wasser, so

steigt die Luft aus den Poren, welche sich mit Wasseranfüllen; dasselbe

löst die schwefelsauren Salze bis zu seinem Sättigungspunkte auf. Ein

weiterer Erfolg wäre dadurch nicht erreicht, wenn nicht eine

Diffusionsthätigkeit einträte, d.h. das Bestreben der Lösung der

schwefelsauren Salze sich mit dem umliegenden, specifisch leichteren Wasser

zu mischen. Es entsteht hierdurch eine ununterbrochene Strömung von Innen

nach Außen und umgekehrt, bis eine gleichmäßige Concentration der im Erz

enthaltenen und der um dasselbe befindlichen Flüssigkeit hergestellt ist.

Diese wird abgelassen und bei dem nächstfolgenden frischen Wasser wiederholt

sich der Vorgang von Neuem, bis das Lösliche im Erz gänzlich weggeführt ist.

– Um die Zusammensetzung des Rückstandes mitzutheilen, welchen man

beim Abdampfen des Laugwassers erhält, so wurden im Hüttenlaboratorium 5000

Gramme gut geröstetes Nucicer Erz mit destillirtem Wasser durch 48 Stunden

behandelt, das Laugwasser bis zur Trockne eingedampft und der Rückstand

– 54,5 Gram. – analysirt. Derselbe enthielt:Fe²O³0,57Al²O³0,61SiO²1,51CaO13,28MgO12,28SO³50,60PO³0,14HO21,09––––––Summa100,08

Eine besondere Beaufsichtigung erfordert das richtige Circuliren des Wassers in den

einzelnen Abtheilungen, indem es sonst geschehen kann, daß unreineres Wasser zu

bereits stark ausgelaugtem Erz geführt wird.

Eine sehr bequeme Controlle wurde zu diesem Behufe in der Weise eingeführt, daß aus

jedem Bassin täglich eine Wasserprobe genommen und nach dem Absetzen eventuell

Filtriren derselben eine 10 Millimet. weite, graduirte Glasröhre von etwa 200 bis

250 Kubikcentimeter Inhalt angefüllt wird. Für jede Abtheilung dient eine eigene

Controlröhre.

Die in jeder Probe enthaltene Schwefelsäure kann nun einfach durch Chlorbaryum

– nach vorangegangenem Zusatz einiger Tropfen Salzsäure – vollständig

gefällt und die Höhe des entstehenden, im nöthigen Fall durch etwas Klopfen

zusammenzuführenden Niederschlages an der Scala abgelesen werden.

Wenn auch keine absolute Schwefelbestimmung, so dient dieser Vorgang als vollkommen

sichere und sehr schleunige Controlle gegen Unregelmäßigkeiten in der Wasserführung,

weiter aber auch zur annähernden Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem der

Laugproceß in einer Abtheilung dem Ende nahe ist.

Von welcher Bedeutung das geschilderte Entschwefelungsverfahren der Eisensteine für

die Adalberteisenhütte ist, erhellt aus den Mittheilungen, daß früher, bei einem

Schwefelgehalt von 0,5 Procent, aus dem Nucicer Erz, welches nebstbei noch Phosphor

enthält, kein graues, sondern nur kaltflüssiges, mattes weißes Roheisen zu erblasen war.

Nachdem der Schwefelgehalt dieser Erze auf 0,1 ProcentDas in Kladno zum Auslaugen verwendete Grubenwasser ist selbst etwas

schwefelhaltig; es kann daher mit reinem Wasser

der Schwefelgehalt noch unter die oben angegebene Grenze reducirt

werden. herabgemindert werden konnte, so wurde bei gleichem

Kohksverbrauch im Hohofen ein ganz grobkörnig graues, dem

schottischen ähnliches Roheisen erblasen, welches sich vorzüglich für die

Gießerei eignet, indem es einen ganz weichen Guß ergibt. Wird zufällig einmal der

Schwefelgehalt auf nur 0,2 bis 0,25 Procent reducirt, so erhält man nur halbirtes Roheisen.

Aus unausgelaugtem Nucicer Erz bleibt die Erblasung von grauem Roheisen selbst bei

hohem Kohks- und Kalksatz eine Unmöglichkeit.

Die Aufbereitungskosten des Erzes werden durch Jacobi's

Entschwefelungsverfahren nur um einen Neukreuzer – 0,01 fl. öst. W.

– pro

Wiener Centner Erz erhöht.

Was nun noch die Anlagskosten für die Auslaugbassins anlangt, so stellten sich

dieselben für das aus 4 (je 6 Fuß tiefen) Abtheilungen bestehende Bassin auf 4743,78

fl. öfter. W. und für das aus 6 (je 7 Fuß tiefen) Abtheilungen bestehende Bassin auf

9007,64 fl. öster. W.

(Der Schluß folgt im nächsten Heft.)

Tafeln