| Titel: | Ueber eine zweckmäßige Abänderung der Bunsen'schen Kette; von D. Laschinoff in Petersburg. |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. XXVII., S. 123 |

| Download: | XML |

XXVII.

Ueber eine zweckmäßige Abänderung der Bunsen'schen Kette; von D. Laschinoff in

Petersburg.

Aus Carl's Repertorium für Experimental-Physik, 1870,

Bd. VI S. 171.

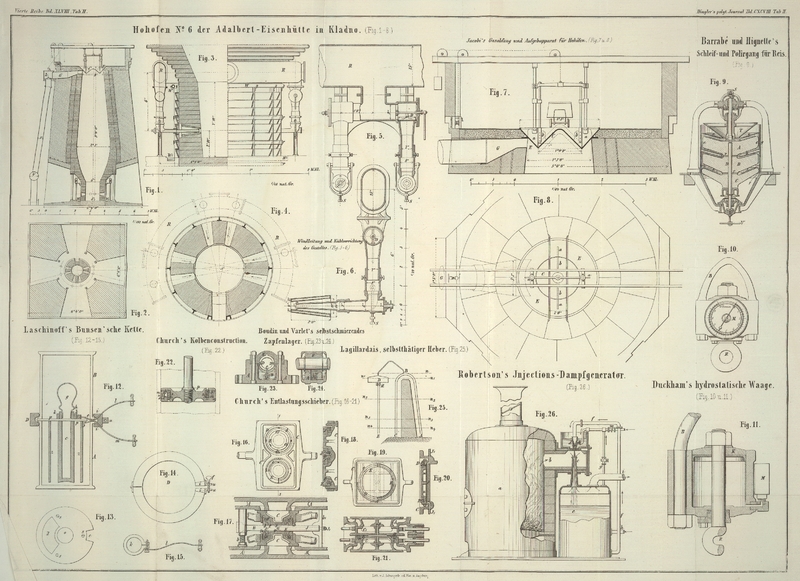

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Laschinoff's Abänderung der Bunsen'schen Kette.

Jeder, der mit galvanischen Batterien öfteren Umgang hat, weiß wohl, wie umständlich

und lästig deren Zusammensetzung und Füllung ist. Die sogenannten constanten Ketten

(von Meidinger, Marié-Davy, Leclanché u. dgl.), welche in der letzten Zeit so starke

Verbreitung gefunden haben, beseitigen zwar diesen Uebelstand, können aber bei den

meisten physikalischen und chemischen Experimenten nicht gebraucht werden, indem sie

zu schwache Ströme geben. Die bekannte Grenet'sche Kette,

aus Zink und Kohle bestehend, welche vor jedem Experiment in die darunter

befindliche Chromsäurelösung eingetaucht wird, gibt freilich im Anfang einen starken Strom,

jedoch mit der Zeit nimmt seine Stärke rasch ab.

Um allen diesen Uebelständen abzuhelfen, richte ich das Bunsen'sche Element so ein, daß es sich beim Umdrehen von selbst entlade.

Zu diesem Zwecke ist der ganze Apparat aus zwei Abtheilungen zusammengesetzt, deren

eine nichts anderes ist, als eine gewöhnliche Bunsen'sche

Kette mit hohler Kohle, während die andere dazu bestimmt ist, Flüssigkeiten, die

beim Umdrehen aus der ersten Abtheilung strömen, aufzunehmen.

Die beiden auseinandergesetzten Gläser A und B

Figur 12 sind

durch eine Hartgummischeibe getrennt, welche zwischen ihren verdickten Rändern

eingepreßt wird. Figur 13 stellt diese Scheibe dar. Durch die runde Oeffnung o kommt das obere, ein wenig abgedrehte Ende der Kohle

c und wird von oben mit einem Kupferringe k umgeben, der die Stellung der Kohle in der Scheibe

sichert und zugleich den Ausgangspunkt des Drahtes l

bildet. (Fig.

12.) Die Schräubchen s, s, s befestigen den

Zinkcylinder z, z in derselben Scheibe so, daß er nicht

wackeln kann. (Fig.

12 und 13.) Durch den Ausschnitt d fließt die

verdünnte Säure aus dem einen Glase in das andere, wenn der ganze Apparat umgestürzt

wird. Durch den anderen Ausschnitt e kommen der mit

Kautschuk überzogene Draht l und das kupferne Band m (vom Zink) heraus. Durch diese Einrichtung wird also

ein Ausschnitt, den man sonst im Glase machen müßte, vermieden.

In die obere Kohlenöffnung wird ein kleines, mit Schmirgel eingeriebenes Glaskölbchen

g eingesetzt, dessen Inhalt ein wenig größer seyn

muß, als der der Kohle. Um das Herausfallen desselben beim Umdrehen zu verhindern,

sind am Ringe k (Fig. 12 und 15) zwei kurze

hakenförmige Drähtchen befestigt (in der Figur sind sie weggelassen), welche bei der

Erweiterung h am Halse greifen. Die Versuche haben

übrigens gezeigt, daß diese Haken nur dann nöthig sind, wenn der Apparat ziemlich

kräftigen Stößen ausgesetzt wird; beim vorsichtigen Umgange aber genügen schon die

Reibung und der Auftrieb der äußeren Flüssigkeit, in welche das Kölbchen theilweise

getaucht ist, um das letztere festzuhalten.

Um die beiden Gläser A und B

mit einander zu verbinden, wende ich einen starken, aus zwei auf Scharnieren sich

bewegenden Hälften bestehenden Holzring D an. (Fig. 14). Beim

Anziehen der Schraube f drücken die schiefen inneren

Ränder des Ringes (Fig. 12) die verdickten Ränder der Gläser fest zusammen. Um die beiden

Poldrähte herauszulassen, ist im Ringe, der Schraube gegenüber, ein schiefer

Ausschnitt i, i

gemacht, dessen

Schnittflächen ungefähr 45° mit dem Horizont bilden. Dadurch wird es möglich,

den einen Draht nach oben, den anderen nach unten zu führen. (Fig. 12 und 14.)

Statt der Schraube f kann auch ein enger aber starker

Gummiring auf die Vorsprünge u, u aufgelegt werden.

Will man das Element anfänglich füllen, so öffnet man den Holzring, nimmt das Glas

B und das Kölbchen g weg

und füllt das Glas A mit verdünnter Schwefelsäure, die

Kohle aber mit Salpetersäure oder Chromsäure; dann setzt man die weggenommenen

Theile wieder auf ihre Stelle und umfaßt das Ganze mit dem Holzring. In diesem

Zustande ist der Apparat zur Wirkung bereit. Will man das Element entladen, so

braucht man es nur umzustürzen, wobei man es nach der der Oeffnung e entgegengesetzten Seite neigen muß, damit die

Flüssigkeit nach Außen nicht ausfließe. Die verdünnte Schwefelsäure strömt dann in's

Glas B, die Salpetersäure in das Kölbchen g. In dieser Lage kann der Apparat längere Zeit bleiben

und sehr bequem transportirt werden.

Will man vollkommen wasserdichte Schließung der beiden Gläser erzielen, worauf

besonders beim Transport Rücksicht zu nehmen ist, so soll man noch zwei weiche

Gummiringe zwischen der Hartkautschukscheibe und jedem der Glasränder einlegen.

Die beschriebenen Elemente können sehr leicht in eine Batterie verbunden werden. Dazu

braucht man sie bloß in beliebiger Anzahl zwischen zwei mit Höhlungen (für die

Aufnahme der Gläser) versehene Breter zu stellen, welche an den Ecken mit Bolzen

verbunden sind. Dreht man das ganze System um, so ladet oder entladet sich die

Batterie. Die Holzringe D können in diesem Falle

weggelassen werden. Um die Drehung bequemer auszuführen, kann man die ganze Batterie

auf einer horizontalen Achse befestigen.

Eine Batterie dieser Art ist besonders für Vorlesungsversuche geeignet, weil sie

lange dienen kann, ohne von Neuem gefüllt zu werden, da man bei den meisten

physikalischen und chemischen Experimenten den Strom nicht länger als während

1/4–1/2 Stunde braucht.

Ich glaube, daß auch in der Medicin solche Elemente eine nützliche Anwendung finden

können. Endlich muß ich hervorheben, daß, da die Batterie sich im geladenen Zustande

bequem transportiren läßt, sie zu Minensprengungen und dergleichen Zwecken

angewendet werden kann.

Tafeln