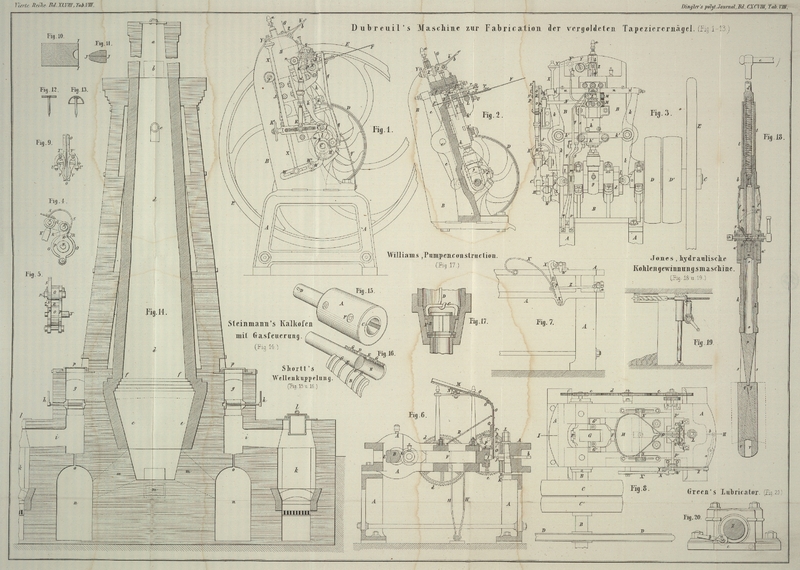

| Titel: | Dubreuil's Maschine zur Fabrication der vergoldeten Tapezierernägel. |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. CXI., S. 473 |

| Download: | XML |

CXI.

Dubreuil's Maschine zur Fabrication der vergoldeten

Tapezierernägel.Die erste Idee zur fabrikmäßigen Verfertigung von Tapezierernägeln mittelst einer

Maschine hatte der Fabrikant Carmoy in Paris, und

eine hierzu geeignete Maschine hat der Mechaniker C. Colas in Belleville erfunden und construirt; die Beschreibung dieser

Maschine – nach einem Bericht von Duméry, von dem auch der über Dubreuil's Maschine herrührt – wurde

im Jahrg. 1858 des polytechn Journals, Bd.

CXCVIII S. 281 mitgetheilt. A. d. Red.

Nach dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Mai 1869, S. 257; durch das polytechnische

Centralblatt, 1869 S. 1299.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Dubreuil's Maschine zur Fabrication vergoldeter

Tapezierernägel.

Bisher waren zur Anfertigung eines vergoldeten Tapezierernagels folgende Operationen

erforderlich:

1) Ausstoßen einer kleinen Metallscheibe (von Kupfer);

2) vorbereitendes Prägen zu einer Art runden Plättchens, in dessen verstärkter Mitte

sich ein kleines Grübchen befand;

3) Anfertigung von kleinen eisernen Nägeln mit glattem Schafte, Kopf und Spitze.

Diese Stücke wurden in der Folge mechanisch einem Prägwerke überliefert, aus welchem

die Nägel völlig vollendet hervorgingen.

Dubreuil hat nun das Princip der Zusammensetzung aus Eisen

und Kupfer beibehalten, aber in den Mitteln der Herstellung einen ganz neuen Weg

verfolgt: anstatt die Operation mit der Zertheilung des Metalles zu beginnen,

benutzt er vielmehr den Moment in welchem das Kupfer noch in Form eines Bandes, der

Eisendraht im Ringe ist, um sie leicht und einfach an ihren Vereinigungspunkt in der

Maschine zu führen.

Ein Kupfer (Messing) streifen bewegt sich horizontal absatzweise vorwärts, indessen

das Ende eines Eisendrahtringes vertical in gleicher Art absatzweise

herabsteigt.

Der Kupferstreifen empfängt auf seinem Wege den Druck eines kleinen Stempels, welcher

in der Mitte des Streifens eine kleine Vertiefung herstellt, 1/2 Millimet. tief und

ein wenig weiter als die Drahtdicke, damit letzterer leicht in dieselbe eintreten

kann.

Sind dann der Kupferstreifen und der Eisendraht an ihrem richtigen Platze angekommen,

d.h. ist das Ende des Drahtes in die kleine Vertiefung eingedrungen, so kommt der interessanteste

Moment in den Functionen dieser geistreich angelegten Maschine.

Der Kupferstreifen ist bei seinem Eintritt in die Maschine zwischen die zwei Theile

eines Durchstoßes eingeführt worden; der Draht hat sich beim Herabgehen zwischen die

Backen und die Spitzenpresse einer Nagelmaschine begeben. Durchstoß und

Nagelmaschine haben im vorliegenden Falle jedoch die Eigenthümlichkeit, daß der

Durchstoß in umgekehrter Lage arbeitet, d.h. von unten nach oben, und das

ausgestoßene Scheibchen emporhebt; die Nagelmaschine aber hat keine Kopfpresse; der

Stempel des Durchstoßes, welcher das heraus gestoßene Scheibchen trägt und beim

Aufsteigen unter das Ende des Drahtes bringt, bildet daran Vorsprung, um die

Vereinigung des Nagelschaftes mit dem Kupferscheibchen zu bewirken. Hierbei

vollzieht sich eine doppelte Operation: die Backen welche den Draht festhalten,

tragen unten einen kleinen vorspringenden Wulst, welcher in das Kupferscheibchen

rings um den Nagelschaft eindringt, und im selben Augenblicke, in welchem sich der

Nagelkopf anstaucht, eine vorläufige Fassung hervorbringt, welche den Nagelkopf

vollkommen genügend festhält, um ihn gegen die Stöße widerstandsfähig zu machen,

welche er in der weiteren Fabrication, und namentlich beim Passiren der Scheuertonne

erhält.

Sobald der Stempel des Durchstoßes seinen höchsten Punkt erreicht hat, sind alle

beschriebenen Operationen vollendet; der Stempel geht wieder herab, die Backen der

Drahtpresse öffnen sich; ein neues Drahtstück geht herab, während ein besonderer

Hebel den eben gefertigten Nagel wegstößt; der Kupferstreifen rückt von Neuem vor,

und der Stempel, wieder aufsteigend, macht gleichzeitig die kleine vorbereitende

Vertiefung und einen neuen Nagel.

Man sieht, diese erstere Maschine producirt in Folge ihrer glücklichen Anlage eine

ungeheure Menge Arbeit mit höchst einfachen Mitteln.

Ein besonders bemerkenswerther Punkt an dieser Maschine ist folgender: Der Stempel

hebt ein kleines Metallscheibchen, das bei seinem Aufsteigen das Ende des

Eisendrahtes über sich findet, welches zum Nagelkopf angestaucht werden muß. Wäre

das Kupferscheibchen entfernt, und käme der gehärtete Stahl des Stempels in directe

Berührung mit dem Ende des Eisendrahtes, so verliefe Alles in gewöhnlicher Art; da

die Härte des Stahles größer ist als die des Eisens, so formte sich der Nagelkopf

ohne Schwierigkeit; allein hier ist das verhältnißmäßig weiche Messing zwischen

Stahl und Eisen gelegt, und durch dieses weiche Metall hindurch ist der Nagelkopf

aufzustauchen.

Nun verwendet man zwar in der Industrie der Metallprägung anscheinend viel weichere Substanzen, als

die zu pressenden Metalle als Zwischenmittel, wie Blei, Pappe, Leder etc., aber im

Allgemeinen dient hier die große Ausdehnung der Oberflächen als Erklärung dieser

Erscheinung, während im vorliegenden Falle die gedrückte Oberfläche außerordentlich

klein ist; irgend ein Druck findet nur auf einem Punkte statt und es wäre natürlich

das Bedenken zu hegen, daß unter solchen Umständen das Messing nachgeben werde.

Dennoch ist diese Besorgniß ungerechtfertigt; die Gestalt des Scheibchens widersetzt

sich einer Entfernung der Molecüle von einander, und die Arbeit verläuft in höchst

zufriedenstellender und regelmäßiger Weise.

Diese Maschine, welche das Material in eine Menge von kleinen Theilen zerlegt, und

dieselben sofort wieder verbindet, um daraus die Basis eines neuen Productes zu

bilden, bringt doch, in Ansehung des fertigen Tapezierernagels, nur ein

Zwischenproduct hervor, welches noch eine letzte Operation zu bestehen hat, wodurch

einerseits die endgültigen Formen hervorgebracht, andererseits aber dem Nagel die

vollste Solidität gegeben wird, welche das Hauptverdienst dieses ingeniösen

Productes ausmacht.

Diese Endoperation ist Aufgabe einer zweiten Maschine, weniger bedeutend als die

erstere in Ansehung der Zahl ihrer Organe, aber nicht weniger interessant in Bezug

auf die Mittel zu deren Herstellung.

Dieselbe besitzt als Hauptorgan ein einfaches, horizontales, durch Druck wirkendes

Prägwerk; der Stempel oder das Gegenstück der Matrize, welcher die Höhlung des

Nagels formt, ist solid am Maschinengestelle befestigt, und die Matrize, d.h. der

Theil welcher die Hohlform für die äußere Gestalt des Nagelkopfes enthält, macht

mittelst eines Daumens die hin- und hergehende Bewegung. Wie man sieht, ist

die Hauptfunction dieser Maschine sehr einfach; was aber dieselbe sehr originell und

interessant macht, ist der Apparat zur Zuführung und Vertheilung der halbfertigen

Nägel. Dieselben gehen aus der ersten Maschine in Gestalt eines kleinen

Metallscheibchens hervor, welches in der Mitte einen Nagelschaft aufgesetzt enthält,

der ihnen das Ansehen kleiner Schwämmchen mit flachem Kopfe gibt. Man führt nun

hinter einander die Köpfe in einen flachen, verticalen Canal ein, welcher seiner

ganzen Höhe nach mit einem Spalte für den Durchgang der Stiele versehen ist. Dieser

Spalt gestattet den halbfertigen Nägeln, mit Leichtigkeit durch die Höhe des ganzen

Führungscanales zu gleiten.

Diese verticale Führung ist nun an ihrem oberen Theile drehbar aufgehangen, und zwar

am Ende eines Balancier, der zugleich eine Platform bildet, von welcher aus die

halbfertigen Nägel in die Führung gelangen, so daß also das untere Ende des verticalen

Führungscanales sich vor- und rückwärts, auf- und abwärts bewegen

kann, genau wie eine an einem Balancier aufgehangene Bleuelstange. Bewegt sich nun

das untere Ende der mit den halbfertigen Nägeln gefüllten Führung vorwärts, so wird

der unterste an den feststehenden, in der Achse durchbohrten Stempel gesteckt; durch

Heben der Führung zieht er sich aus der Klemmvorrichtung, welche ihn und die ganze

Säule der halbfertigen Nägel bisher zurückhielt, und zugleich wird der Matrize für

den Nagelkopf freier Raum gegeben, so daß sie nun vorrücken und ihren Druck auf den

Nagel ausüben kann. Während dieser Zeit bewegt sich die Führung rückwärts, um von

Neuem in die Drucklinie herabgehen und denjenigen Nagel, welcher die Stelle des eben

bearbeiteten eingenommen hat, dem Stempel überliefern zu können.

Alle diese verschiedenen Bewegungen werden in sehr einfacher und eleganter Weise mit

Hülfe von zwei Daumen hervorgebracht, deren einer die horizontalen, der andere aber

die verticalen Bewegungen bewirkt. Die kleine, die Nägel tragende Bleuelstange macht

ihre vier Bewegungen: 1) horizontale Einführung der Nägel; 2) Verticalaufsteigen zur

Befreiung von der Klemme; 3) horizontaler Rückgang; 4) verticaler Niedergang, mit

einer Raschheit welcher das Auge nur mit Mühe zu folgen vermag.

Bezüglich der Einführung der Nägel in die verticale Führung ist noch zu bemerken: die

Platform, auf welcher sie aufgegeben werden, wird nach der Einmündung des Canales zu

immer schmäler, so daß nur je ein Nagel in denselben eintreten kann; sie ist

zugleich gehörig geneigt, so daß die Nägel nach dem Canale hingleiten. In Folge der

steten Schüttelbewegung richten sich die Nägel auf ihr von selbst in die gehörige

Lage (Spitze nach oben); das die Maschine bedienende Kind hat einzig und allein die

Nägel aufzugeben und dazu mitzuhelfen, daß sie die richtige Lage annehmen; dieß ist

die einzige bei der erwähnten Fabrication erforderliche Handarbeit.

Das Auftiefen geschieht in zwei Absätzen, durch einen Daumen mit zwei Vorsprüngen, um

der durch das plötzliche Vorwärtsgehen des ersten Theiles des Daumens in der Matrize

eingeschlossenen Luft Zeit zu lassen, zwischen dem ersten und zweiten Stoße zu

entweichen. Vor Anbringung dieser sinnreichen Einrichtung waren die erhaltenen

Producte fast alle zerrissen; sobald aber die Theilung der Operation eingeführt

wurde, hörte jeder Unfall auf, und das Product ging tadellos aus der Maschine

hervor.

Außerdem hat Dubreuil an einem an dieser Maschine nur

untergeordneten Organe,

einer geräuschlosen Klinkvorrichtung der Art, wie sie 1849 durch Saladin in Mühlhausen (Elsaß) ausgestellt war, eine

Vervollkommnung durch Einführung von so zuverlässigen Reibungsflächen angebracht, so

daß er daraus ein völlig praktisches Organ zur Umsetzung der Bewegung gemacht hat,

welches die so gesuchte Eigenschaft einer unendlichen Theilung besitzt.

Von den beschriebenen Maschinen sind bereits vier Stück in Thätigkeit, und erzeugen

per Tag circa 170,000

Nägel,Colas' Maschine brachte es bekanntlich auf nur

20,000 Stück täglich. A. d. Red. entsprechend einem Totalgewicht

von 50,000 Kilogrammen per Jahr.

Erklärung der Zeichnungen.

a) Maschine zum Vorarbeiten der

Nägel. – Figur 1 Seitenansicht,

Fig. 2

Verticaldurchschnitt, Fig. 3 Vorderansicht, Fig. 4 und 5 Details.

Hierin bezeichnet A das Fußgestell der Maschine, B den Hauptträger für die verschiedenen Organe, C die gekröpfte, mit verschiedenen Excentrics versehene

Hauptwelle; dieselbe wird durch die Riemenscheiben D, D

bewegt, und trägt ein Schwungrad E. F Messingstreifen,

woraus die Scheibchen gestoßen werden, G Ende des

Drahtringes für die Nagelschäfte.

Die verschiedenen Functionen der Maschine sind folgende.

1) Zuführung des Messingstreifens;

2) Zuführung des Eisendrahtes;

3) Einklemmung des Eisendrahtes in die Backen;

4) Bildung des Grübchens in dem Messingstreifen; gleichzeitig

Durchstoßen des vorher mit Grübchen versehenen Scheibchens und Vereinigung desselben

mit dem Drahte durch Stauchen;

5) Abschneiden des Eisendrahtes und Bildung der

Nagelspitze;

6) Bewegung, um den Nagel frei zu machen und auszustoßen;

7) Verschluß der Oeffnung des Durchstoßes für das Messingband,

um den Eintritt der beim Abschneiden des Drahtes abfallenden Späne zu

verhindern.

1) Zuführung des Messingstreifens. – H Excentric auf der Welle C,

zur Herstellung der Zuführungsbewegung (Fig. 1 und 3); 1 Hebel, um I' drehbar, auf dem Excentric H mittelst einer Frictionsrolle an seinem abwärts gekrümmten Ende ruhend;

J Federgehäuse, dessen Feder mittelst der Schnur J' den Hebel I gegen das

Excentric H anpreßt; K

verticale Zugstange, deren Drehpunkt am Hebel I mittelst

einer Schraube und

des Handrädchens K' verändert werden kann; L, L Zuführungswalzen für das Messingband, mittelst der

Getriebe M, M miteinander verbunden (Fig. 2 u. 3); N Treibwelle der Walzen L, mit der

aufgekeilten Scheibe O, welche sich zwischen den beiden

Platten einer Art Schere P, P befindet, welche letztere

drehbar um N, aber mit dem Bolzen P an den Hebel Q angehangen ist (s. Fig. 4 und 5); Q kleiner Hebel, in P

eingelenkt, von der Zugstange K bewegt; R Backen oder Keil zwischen dem Hebel Q und der Scheibe O, deren

Umfang er berührt. S gekrümmte Feder, an der Schere P befestigt mittelst des Lappens S'; das freie Ende drückt auf den Hebel Q.

Sobald nun die Zugstange K in Folge der durch das

Excentric H verursachten Bewegung des Hebels I niedergeht, bewirkt der niedergezogene Arm des Hebels

Q eine energische Berührung zwischen dem Keile R und der Scheibe O, in

Folge deren eine Drehung des Keiles sammt Scheibe und Achse N nach links erfolgt (Fig. 1 und 4), wodurch die Cylinder

L das nöthige Stück des Messingstreifens einführen.

Sobald die Stange K wieder aufgeht, hebt sich der Hebel

Q, und der Druck auf den Keil R hört auf, die Scheibe O bleibt unbeweglich,

so daß das Messingband nicht zurückgehen kann. Die Feder S hat nur den Zweck, die Hubbewegung der Stange K zu mäßigen; T, T sind kleine Leitrollen für

den Messingstreifen; U ist eine Klemmschraube, um den

Träger derselben seitlich verstellen zu können.

2) Zuführung des Eisendrahtes. – V fester Daumen auf der Welle C für die Zuführung des Eisendrahtes (Fig. 3). W Hebel, um W' drehbar;

derselbe stützt sich gegen den Daumen V mittelst einer

an seinem aufwärts gebogenen Ende angebrachten Rolle (Fig. 1 u. 3); X Zugstange, an. einen im Schlitz des Hebels W

verstellbaren Zapfen angeschlossen; Y Hebel, um den

Punkt Y' am oberen Ende des Gestelles drehbar, mit dem

oberen Ende der Zugstange X durch ein Kniegelenk

verbunden; das Ende des längeren Armes dieses Hebels stützt sich auf eine Rolle

welche am hinteren Theile des Stückes Z, Z', des

sogenannten Drahtzuführers, befestigt ist, und theilt ihr die Bewegung der Zugstange

X mit. Z, Z'

Drahtzuführer, zusammengesetzt aus einer Gabel Z und

einem Gleitstück Z', ein einziges Stück bildend,

gehalten in einem Schlitze des Gestellobertheiles, so daß es auf und nieder gehen

kann; beim Abwärtsgehen nimmt es den Draht mit, welcher mit Reibung durch eine Rinne

auf den Boden der Gabel Z geht. a Stellschraube zur Begrenzung des Aufsteigens des Drahtzuführers, während

dessen der Draht unbeweglich bleibt. Die Länge der Abwärtsbewegung wird durch die

Stellung der Zugstange X im Schlitze des Hebels W

regulirt. b geneigtes Messer, an der Gabel Z in einem Punkte befestigt, um den es sich von oben nach unten drehen

kann; über die Stellung in Fig. 2 kann es sich nicht

erheben; b' Feder, welche sich auf das Ende des Messers

b stützt; c

Federgehäuse, eine Feder enthaltend, und am Umfange mit einer Verzahnung versehen,

welche in eine kleine Zahnstange an der Seite der Gabel Z eingreift.

Hebt sich die Zugstange X unter der Wirkung des Daumens

V auf den Hebel W, so

vollführt der Drahtzuführer Z, von dem Hebel Y getrieben, seinen Niedergang. Während desselben beißt

das Messer c, welches in Folge der Reibung des Drahtes

sich nach oben drehen will, aber nicht kann, auf den Draht, welcher solchergestalt

fortgezogen wird; aber sobald die Zugstange X wieder

herabgeht, wirkt der Hebel V nicht mehr auf den

Zuführer, welcher nun sofort durch die Wirkung des Federgehäuses auf die Zahnstange

an seinen Ausgangspunkt zurückgeführt wird. Gleichzeitig kann das Messer b dem aus der Reibung des Drahtes hervorgehenden

Bestreben, es abzuheben, nachgeben, und hat also nicht mehr die Kraft sich in den

Draht einzuschneiden, so daß dieser in Ruhe bleibt, während der Zuführer sich wieder

auf seinen Ausgangspunkt hebt.

3) Festklemmen des Drahtes in den Backen. – a ist eine auf die Treibwelle C gekeilte Scheibe, die an ihrem Umfange einen Daumen trägt, welcher den

um e' oscillirenden Hebel e

bewegt; sein unteres Ende ist mit einer Rolle versehen, welche sich gegen die

Scheibe d legt, während sein oberes Ende auf die Backen

f, f' wirkt. f, f'

Backen, zwischen welche der Draht nach seinem Niedergange fest geklemmt wird, so daß

er unverrückbar stehen bleibt, während die Messingscheibe ihm entgegen geführt wird.

Die beiden Stücke f, f' gleiten in einer Coulisse; doch

bleibt f' fest stehen, nachdem seine Stellung einmal mit

Hülfe einer Schraube geregelt ist, während f unter

Wirkung des Hebels e und einer Feder hin und her geht.

Die eigentlichen Backen bestehen aus zwei kleinen Stahlscheiben, welche mit

Schrauben an die beiden Stücke f, resp. f' befestigt sind (Fig. 2); dieselben haben

einander gegenüber stehende Cannelirungen, zwischen welche der Draht geklemmt wird,

jede Scheibe besitzt deren acht, gleichmäßig über den Umfang vertheilt, so daß bei

eingetretener Abnutzung es genügt eine Achtelumdrehung zu machen, um die Backen

wieder zu guter Wirkung zu bringen. Hierzu sind natürlich die beiden Theile f, f' wegzunehmen.

4) Bildung einer kleinen Vertiefung im Messingstreifen.

– Gleichzeitig erfolgt das Durchstoßen des vorher mit der Vertiefung

versehenen Messingscheibchens und die Verbindung desselben mit dem Eisendrahte durch

Zusammenstauchen. g Zugstange, an die mittlere Kröpfung

der Welle C angehangen (Fig. 2 und 3); dieselbe ist mit dem

Kolben h mittelst eines Knies verbunden, h Kolben, von der Bleuelstange g bewegt; derselbe trägt an seinem Ende die beiden Stempel i, i', deren einer bestimmt ist, das kleine Grübchen in

dem Messingstreifen F zu machen, während der andere i' das vorher vorbereitete Scheibchen durchstößt und es

mit dem Drahtende verbindet. Dieser Kolben gleitet in zwei Muffen h', h' hin und her, welche am Gestelle festgebolzt sind.

Damit er sich nicht drehen kann, ist er auf der Rückseite mit einer Längennuth

versehen, in welche eine am Gestelle befestigte Feder eingreift. i erster Stempel, Preßstempel genannt: er wird durch

einen Stahlcylinder gebildet, und drückt das Messingband gegen einen festen Zapfen,

welcher an der Unterseite der Durchstoßmatrize j

angebracht ist, um hierdurch die kleine Vertiefung hervorzubringen, in welche der

Eisendraht in der Folge einzutreten hat; ein durch den Kolben gehender Keil erlaubt

seine Länge entsprechend zu reguliren. i' zweiter

cylindrischer Stahlstempel, genannt Durchstoßstempel, dessen Achse genau in der

Verlängerung des Eisendrahtes liegt und dessen Durchmesser genau der Größe des

herzustellenden Messingscheibchens entspricht. Sobald der Messingstreifen die

Wirkung des Stempels i empfangen hat, rückt er unter der

Wirkung der Zuführwalzen vor, so daß sich das Grübchen genau in die Achse des

Stempels i' stellt. Dieser, mit dem Kolben h aussteigend, hebt das Messingband im selben

Augenblicke wie der andere Stempel, welcher ein neues Grübchen bereitet, und stößt

es durch die Matrize j. Der künftige Nagelkopf ist also

ausgestoßen und zugleich dem Eisendrahte entgegengebracht, welcher sofort in Folge

des Druckes, den er erfährt, und der Pressung welche die Nacken auf ihn ausüben, in

die Vertiefung eindringt, und sich dort der Art aufstaucht, daß er sie ausfüllt.

Die beiden kleinen Stahlscheiben, woraus die eigentlichen Backen bestehen, haben nun

nach unten einen leichten Vorsprung, welcher einen Wulst bildet, der in dem

Augenblicke, in welchem das Ende des Eisendrahtes sich ausbreitet, in das Messing

eindringt und es rings um den entstandenen Bart zusammenschiebt. j Durchstoß, oberhalb des Muffes h' fest gelagert (Fig. 2). Er besteht aus

zwei Platten, zwischen welchen ein Querspalt zum Durchgange des Messingstreifens

ausgespart ist. Außerdem hat er senkrecht zu diesem Spalt eine cylindrische, durch

beide Theile gehende Oeffnung, für die Passage des Stempels i'. Dieß ist der eigentliche Durchstoß; und deßhalb ist diese Oeffnung,

unmittelbar über dem Messingbande, mit einem gehärteten Stahlringe ausgerüstet,

welcher unter der

Druckwirkung des Stempels i' sogleich das Scheibchen

abschneidet.

Eine andere cylindrische Oeffnung, parallel zur vorigen, dient zum Durchgange des

Stempels i; diese geht aber nicht ganz durch das Stück

j, sondern dessen obere Platte bietet an der

Unterseite einen kleinen Vorsprung, gegen welchen der Messingstreifen gedrückt wird,

um die kleine Vertiefung zu erhalten. Da beide Stempel zu gleicher Zeit wirken, so

bilden sie die Vertiefung und das Scheibchen auf einmal; um nun zu verhindern, daß

der Messingstreifen nicht in Folge der erlittenen Pressung an der oberen Platte des

Durchstoßes hängen bleibe, ist eine kleine Blattfeder in der Nähe des Zapfens

angebracht, welche den Streifen sofort herab stößt und ihm erlaubt, die folgende

Seitenbewegung zu machen, welche die Zuführcylinder ihm mittheilen. Jedesmal muß er

um den Achsenabstand beider Stempel fortrücken; auf der anderen Seite des Spaltes

tritt er aus und zeigt eine Reihe von Löchern, entsprechend der Zahl der

ausgestoßenen Scheiben.

5) Abschneiden des Eisendrahtes und Bildung der

Nagelspitze.– k, k sind zwei Hebel, um

parallele Achsen drehbar (Fig. 1 und 3). k' Stehbolzen zur Verbindung beider Achsen. l,

l Daumen auf der Treibwelle C, zur Bewegung der

Hebel k vermittelst der Frictionsrollen an deren unteren

Enden; der eine ist auf der ebenen Fläche der Scheibe d

zur Bewegung der Backen, der andere an einer besonderen Scheibe m, symmetrisch zu d,

angebracht. n, n Gleitstücke, mit den Hebeln k verbunden; dieselben tragen einander gegenüber die

beiden Backen der Spitzenpresse. o, o Backen der

Spitzenpresse (Fig.

2), bewegt von den Hebeln k; dieselben stehen

unmittelbar unter den Backen f, f' und bewirken das

Abschneiden des Drahtes unter gleichzeitigem Zuspitzen, sobald das Scheibchen

befestigt ist. Vermittelst einer ähnlichen Einrichtung, wie bei den Backen f, f', lassen sich dieselben durch eine Achtelsumdrehung

nach eingetretener Abnutzung erneuern. p, p Platten von

besonderer Form, symmetrisch auf die Welle C befestigt,

um die Hebel k zurückzuführen und die Spitzenpresse zu

öffnen (Fig. 1

und 3).

6) Bewegung zum Freimachen und Auswerfen der Nägel.

– q Hebel, um q'''

oscillirend; derselbe trägt unten eine Rolle, welche die Wirkung eines am Umfange

der Scheibe m befestigten Daumens empfängt; q' Feder, am Untertheil des Gestelles befestigt, auf das

Ende des Hebels q drückend. r Nagelauswerfer, mit dem oberen Theile des Hebels q verbunden; derselbe besteht aus einem Lineale, in einer Führung

gleitend, und aus zwei gekrümmten Streifen (Fig. 2), deren oberer unmittelbar unter den

Backen wirkt, um den Nagel loszumachen, während der untere ihn zurückstößt und aus

der Maschine hinauswirft.

7) Verschließen der Oeffnung des Durchstoßes. – s. Hebel, zur Seite des Hebels q gelegen, und um dieselbe Achse q''

oscillirend. Er erhält ebenfalls durch eine Rolle seine Bewegungen von der Scheibe

m mittelst eines dritten Daumens an derselben. s' Feder, am Gestelle befestigt und auf das Ende des

Hebels s drückend. t kleine

Blechplatte, verbunden mit dem oberen Theile des Hebels s (Fig.

2). Die Wirkung dieses Hebels ist so abgemessen, daß das Blech t in dem Augenblicke in welchem sich der Stempel i zurückzieht, die obere Oeffnung des Durchstoßes

bedeckt, um so das Eindringen der vom Abschneiden des Drahtes herrührenden Späne in

diese Oeffnung zu verhindern.

Die aus der Maschine hervorgehenden halbfertigen Nägel haben die Form von Fig. 12

(natürliche Größe). Ehe sie der zweiten Operation unterworfen werden, dem Auftiefen,

werden sie in eine Tonne mit Kleie gethan, um sie durch Drehung derselben zu

reinigen und den Grath zu entfernen.

b) Maschine zum Auftiefen der

Nagelköpfe. – Fig. 6 Längendurchschnitt,

Fig. 7

Ansicht des Endes der Maschine von außen, Fig. 8 Grundriß, Fig. 9

Klemmvorrichtung, Fig. 10 und 11 Matrize im Stempel zu

den Nagelköpfen, Fig. 12 und 13 halb und ganz fertige

Nägel. A Maschinengestell, B

Hauptwelle, C, C' Fest- und Leerrolle, D Schwungrad; E Kamm mit

zwei Vorsprängen, auf der Welle B befestigt, um dem

Kolben F eine doppelte Vorwärtsbewegung zu geben. F Kolben zum Auftiefen, horizontal in zwei Muffen

gleitend, welche mit dem Maschinengestelle aus dem Ganzen bestehen. Sein Ende ist

gegabelt, und trägt einen Zapfen mit den drei Rollen G, G',

G'. G empfängt den Antrieb des Kammes E. G', G'

rollen auf zwei ebenen Unterlagen am Gestelle, und erleichtern das Verschieben des

Kolbens. H, H' Gabelfeder, um den Kolben nach Aufhören

der Wirkung des Kammes F wieder in seine erste Stellung

zurückzuführen. I Matrize, am vorderen Ende des Kolbens

F befestigt; dieselbe ist in einer Höhlung des

Kolbens mittelst eines Ringes und drei Schrauben gehalten, und enthält die Hohlform

für die Außenseite des Nagelkopfes. J Stempel, am

Gestelle befestigt, so daß seine Achse genau mit jener der Matrize zusammenfällt; er

ist durchbohrt, um einestheils die Nagelspitze aufzunehmen, andererseits dient die

Bohrung zum Durchgange des Nagelauswerfers (Fig. 10 halbe natürliche

Größe). K, L Schrauben zur Regulirung der Stellung von

J mittelst Keile. M

Platform mit Rand, in Gestalt eines Blasebalgflügels, welche sich vorn in eine Art

Schlund endigt; sie

oscillirt wie ein Balancier und dient zum Aufgeben der halbfertigen Nägel, wie sie

von der vorigen Maschine kommen, nach Passiren der Scheuertonne. N' Oscillationsachse der Platform M, gelagert auf vier Säulen, welche zu je zwei auf jeder Seite des

Gestelles stehen. O verticaler, flacher, rechteckiger

Führungscanal, auf seiner Vorderseite der ganzen Höhe nach mit einem Spalte

versehen, oben gekrümmt, und mit dem Schlunde von M

gelenkig bei O' verbunden. Durch diesen Canal gleiten

die Köpfe der halbfertigen Nägel, während die Spitzen durch den Spalt vorragen. P Daumen, welcher durch seine Umdrehung sowohl die

Horizontalbewegung des Führungscanales O bewirkt,

wodurch ein Nagel dem Stempel J übergeben wird, als auch

dessen verticales Aufsteigen; dieser Daumen steckt auf der Welle P'. Q Winkel, an der Rückseite der Führung O angebracht, um durch Wirkung des Daumens P darauf die Führung zu heben. R Feder, an das Gestelle und die Führung O

angehangen, um dieselbe nach ihrer Aufwärtsbewegung wieder zurückzuführen. S Rolle mit horizontaler Achse, von einer am Rahmen

befestigten Schiene getragen, um den Canal O beim

Aufsteigen zu führen, und den Rückzug der Feder R zu

begrenzen. T, T Klemme, am Canal O befestigt (Fig. 9); die zwei oben

eingebogenen Arme derselben können um Punkt T, T'

oscilliren; die Säule der Scheibchen, welche in dem Canale O abwärts geht, ist von den unteren Enden dieser Arme unterstützt,

zwischen welchen der Schaft des untersten Nagels liegt, und die fortwährend durch

zwei auf sie wirkende Federn sich einander zu nähern suchen. U, U kleine Rollen mit verticalen Achsen an den Enden der umgebogenen Arme

der Klemmvorrichtung (Fig. 8 und 9). V, V Knaggen von besonderer Form, am Gestell befestigt (Fig. 8). Die Gestalt

derselben ist so, daß, sobald die Klemme T, T von dem

Canale O zwischen sie eingeführt wird, die beiden

kleinen Rollen U, U dagegen anstreifen und eine sehr

energische Pressung der Zange auf den oben eingeklemmten Nagelschaft bewirken,

welche dem Canal O erlaubt, den Nagelschaft in die

Oeffnung des Stempels einzuführen; sobald die Rollen aber einen breiteren Weg

finden, hört der Druck auf, und bleibt nur so groß, als ihn die Federn bewirken, und

wie er nöthig ist, um die Säule der halbfertigen Nägel zu tragen. W Daumen am anderen Ende der Welle P' (Fig. 7 u. 8), zur Bewegung des

Nagelausstoßes mittelst der Hebel X, Y, und der

horizontalen Zugstange Z. Der Hebel X stützt sich am unteren Ende auf einen Drehpunkt am

Maschinengestelle; er ist oben mit einer Rolle versehen, welche sich gegen den

Daumen W legt. X' ist eine

Feder welche den Hebel X stets an den Daumen andrückt.

a Hebel zur Bewegung des Nagelausstoßes (punktirt in

Fig. 8);

b Na gelausstoßer in Gestalt einer horizontalen Stange, welche

in einer Oeffnung des Gestelles gleitet (Fig. 6) und sich der Art

verjüngt, daß sie in den durchbohrten Stempel J

eintreten kann, durch den sie völlig hindurch geht, c, d,

e Zahnräder, um der Welle P' dieselbe

Umdrehungsbewegung zu geben, wie der Hauptwelle B.

Wirkungsweise der Maschine.– Ist der Canal O in seiner tiefsten Stellung (s. Fig. 6), so entspricht

derselben die weitest zurückgezogene Stellung des Kolbens und Nagelauswerfers.

Sobald nun die Welle B in Bewegung gesetzt wird, stößt

der Daumen W den Canal O in

horizontaler Richtung gegen den Stempel J; die Rollen

U gerathen zwischen die Knaggen V, und der Schaft des untersten Scheibchens, fest

eingepreßt, wird durch die Bewegung des Führungscanales selbst in den Stempel

eingeführt. Aber sofort wird durch den sich weiter drehenden Daumen der Canal

senkrecht gehoben, und damit die Platform M, und der

halbfertige Nagel, dessen Schaft nun vom Drucke befreit ist, da die Rollen U einen weiteren Weg gefunden haben, bleibt in dem

Stempel und verläßt den Canal.

Sobald nun der Canal sich erhebt und den Raum frei läßt, bewegt sich der Kolben F gegen den Stempel J vor

und vollendet in Folge der beiden Vorsprünge des Kammes E auf zweimal die Arbeit des Rundpressens an dem Nagelkopfe, welchem er am

Ende seines Weges begegnet; alsdann zieht er sich zurück, und sogleich thut die

Stange b ihre Pflicht und stößt den Nagel lebhaft aus

dem Stempel.

Während dieser Zeit vollendet der Canal seine beiden anderen Evolutionen; er zieht

sich unter der Wirkung der Feder R zurück, und senkt

sich sodann durch sein Eigengewicht herab, indem er die Platform M in Oscillation bringt, von wo nun ein neuer Nagel in

den Canal gleitet, um den zu ersetzen welcher unten wegging u.s.w.

Alle diese Operationen geschehen in sehr kurzer Zeit, denn die Maschine rundet 70

Nägel per Minute, und könnte selbst noch mehr

leisten.

Tafeln