| Titel: | Galvanische Batterie; von W. Beetz. |

| Fundstelle: | Band 198, Jahrgang 1870, Nr. CXV., S. 488 |

| Download: | XML |

CXV.

Galvanische Batterie; von W. Beetz.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

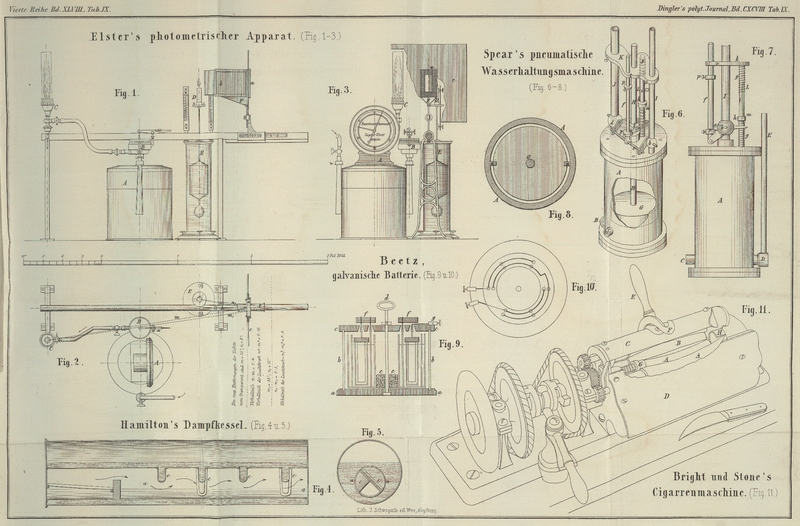

Beetz, galvanische Batterie.

Um eine allen Ansprüchen der Vorlesungsversuche (mit

Ausnahme der Herstellung von elektrischem Lichte) entsprechende Batterie stets zur

Hand zu haben habe ich die in Figur 9 und 10 abgebildete

Zusammenstellung gewählt, welche sich vortrefflich bewährt hat. Die Batterie besteht

aus sechs Grove'schen Elementen. Zur Bedeckung der

Thonzellen dienen übergreifende Serpentindeckel, in welche die Platinplatten durch

ein Gemisch von Schwefel und Bimssteinpulver festgegossen werden. Diese Verbindung

von Poggendorff's und

Böttger's Vorschlägen

liefert eine ganz vorzügliche Befestigung. Die Platinplatten sowohl als die

Zinkcylinder der Elemente tragen cylindrische Quecksilbernäpfe. Die Aufstellung der

Elemente geschieht auf einem kreisrunden Fußbret von Holz (a,

a

Fig. 9). Ein

cylindrischer Glasmantel b, b

umgibt die sechs Gläser

der Elemente. Auf diesen Mantel wird der Holzdeckel c, c

aufgelegt, der in zwei concentrischen Kreisen je sechs nach unten conisch erweiterte

Löcher enthält. In die sechs äußeren Löcher passen die Quecksilbernäpfe der

Platinplatten, in die sechs inneren die der Zinkplatten. Eine eiserne Stange geht

durch die Achse des Cylinders; sobald der Deckel aufgelegt ist, wird eine

Schraubenmutter auf die Stange geschraubt, um Deckel und Fußbret gegeneinander fest

zu halten, und ein Handgriff d oben befestigt. Der

mittlere Raum, der um die Stange herum frei bleibt, ist zur Aufstellung eines

ringförmigen Blechgefäßes e benutzt, das mit gebranntem

Kalk gefüllt wird, welcher die sich entwickelnden Säuredämpfe sofort absorbirt.

Soll die Batterie gebraucht werden, so wird sie durch eine pachytropische Vorrichtung

geschlossen. Es sind nämlich 4 Ringe, aus Holz gedreht, f,

f vorhanden, deren jeder eine Drahtcombination enthält, welche beim

Eintauchen in die Quecksilbernäpfe die Elemente in die Verbindung 6,1, 3,2, 2,3 oder

1,6 bringt. Mir ist keine ähnliche Vorrichtung bekannt, welche diese Verbindungen so

rasch und sicher herstellt, wie diese; daß die Verbindungen nicht alle durch ein und

denselben Apparat, sondern durch vier gesonderte hergestellt werden, ist ganz

gleichgültig. Für das erste Platin- und das letzte Zinknäpfchen sind

Leitungsdrähte bestimmt, welche zu zwei am Deckel befestigten Klemmschrauben (g) führen, so daß z.B. die Combination 2,3 von oben

gesehen die Gestalt Fig. 10 zeigen würde.

Man kann mit dieser Batterie stundenlang im Zimmer arbeiten, ohne durch lästige

Dämpfe an ihre Anwesenheit erinnert zu werden. (Carl's Repertorium für Experimentalphysik, 1870,

Bd. VI S. 272.)

Tafeln