| Titel: | Hydraulische Lochpresse. |

| Autor: | Haedicke |

| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. I., S. 1 |

| Download: | XML |

I.

Hydraulische

Lochpresse.

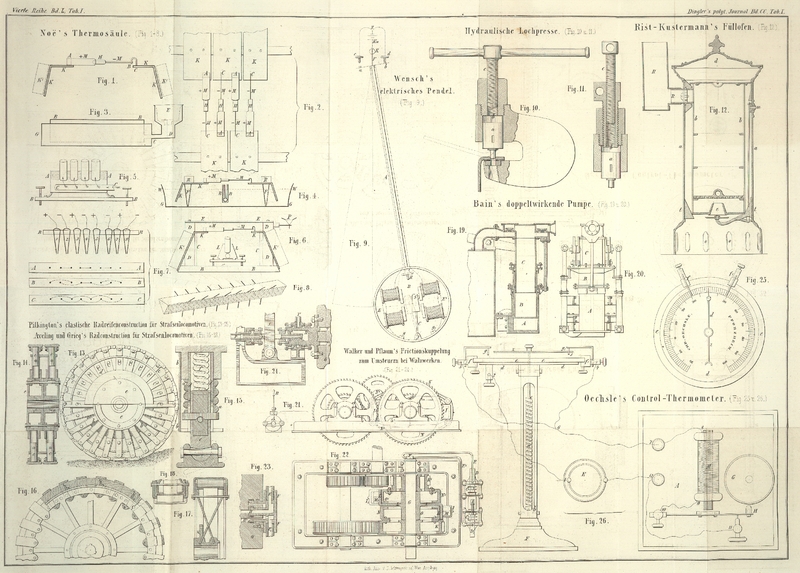

Mit Abbildungen auf Tab. I.

Hydraulische Lochpresse.

Die hydraulische Lochpresse ist ein Werkzeug, welches wohl in

weiteren Kreisen bekannt zu werden verdient. Sie wird auf

englischen und amerikanischen Werften seit längerer Zeit unter

dem Namen hydraulic punch verwendet,

und ist besonders an Bord der Schiffe ein äußerst praktisches,

überall anzubringendes und dabei ungemein kräftiges

Lochinstrument. Ihre Anwendung ist namentlich da von Vortheil,

wo man, wie z.B. bei umgebördelten Kesselböden, oder bei

Reparaturen, mit der Bohrmaschine nicht zukommen kann, und die

sonst langwierige Bohrknarre anstellen müßte, wenn man nicht mit

der leichteren Schrauben- oder Schraubenhebelpresse

vorgehen kann. Referent sah z.B. einmal zwei junge, schwächliche

Chinesen, welche mit diesem Werkzeug durch den umgebördelten

Rand eines etwa 4 Fuß im Durchmesser haltenden 5/8zölligen

Kesselbodens 3/4zöllige Nietlöcher drückten. Der Boden war von

einem älteren Arbeiter gekörnt, vertical festgestellt und dann

den Chinesen übergeben worden. Mittelst einer durch den Kopf der

Preßschraube gesteckten Stange Rundeisen, an welcher sie wie bei

einem Göpel herumliefen, lochten sie Stück für Stück mit der

größten Sicherheit und einer Schnelligkeit welche selbst die

einer Bohrmaschine weit hinter sich ließ. – Bei kleineren

Dimensionen der zu pressenden Löcher genügt ein durch den Kopf

gesteckter Schlüssel von 15–18 Zoll Länge, und ist man

ohne große Anstrengung im Stande, mit einer Hand ein 1/2zölliges

Loch durch eine 3/8zöllige Platte zu drücken, welche

Arbeitsleistung z.B. Referent in Gegenwart mehrerer Besucher

durch einen Knaben hat ausführen lassen.

Das in Fig.

10 dargestellte Instrument sieht von Außen einfach und

für den Laien in seiner Wirkung wenig befremdend aus. Man sieht

eben nur die dünne, ein- bis einundeinachtelzöllige

Preßschraube hinein-, den Cylinder mit dem Stempel

herausgehen, und kommt leicht auf die Vermuthung, daß letzterer

direct von der ersteren getrieben werde. Dem ist aber nicht so,

und der aufmerksame Beobachter erräth das bald an der

verschiedenen Geschwindigkeit der Bewegungen beider Körper.

Das Princip ist trotzdem sehr einfach: Ueber dem genau

eingeschliffenen und oben mit einer sorgfältigen Dichtung

versehenen Stempelcylinder a

befindet sich ein mit einer Flüssigkeit gefüllter Raum b, welcher durch Hineintreten der

durch den Kopf gehenden Preßschraube c verkleinert wird.

Demgemäß verhalten sich die Drucke, womit die Preßschraube

einerseits vertical eingetrieben, und andererseits der Stempel

hinuntergepreßt wird, wie die entsprechenden Querschnitte und

umgekehrt wie die verticalen Geschwindigkeiten der genannten

Theile. Zu der durch dieses Verhältniß angegebenen Uebersetzung

kommt nun noch die durch die Preßschraube nebst Schlüssel

hervorgebrachte, so daß ein einfacher Schluß die enorme Kraft

ergibt, welche mit diesem Instrument ausgeübt werden kann.

Bei größeren Uebersetzungen ist es wünschenswerth, das Anpressen

des Stempels, beim Beginn, nicht von der langsamen Bewegung der

kleinen Preßschraube abhängig zu wissen. Es existiren daher

Ausführungen, Figur

11, welche zwei Preßschrauben haben, von denen die

eine durch die andere hindurchgeht. Man dreht dann erst mit der

größeren an, bis das Instrument „sitzt,“

und bringt dann erst die kräftigere kleine zur Wirkung. Diese

größere Schraube erweist sich auch da von Vortheil, wo nur

geringe Widerstände zu überwinden sind. Man benutzt dann nur

diese, und läßt die kleine fest.

Sind die Dichtungen an den Schrauben und am Cylinder gut

ausgeführt, dann ist das Instrument von vorzüglicher Wirkung.

Nur muß man dafür sorgen, daß eine stets genügende Menge der

Flüssigkeit vorhanden ist, damit nicht, wie es bei unkundigen

Händen vorkommt, die Preßschraube direct den Stempel treibt.

Auch sind Luftblasen in dem Flüssigkeitsraum streng zu

vermeiden, welche beim unachtsamen Eingießen leicht vorkommen

können. Es folgt dann der Stempel wegen der mangelnden Luftleere

nicht der rückgängigen Bewegung der Preßschraube, und bleibt im

Loche stecken. In vielen Fällen ist jedoch, und namentlich bei

unrichtiger Form des Stempels, auch eine gute Luftleere nicht

ausreichend, um denselben herauszuziehen, und liegt hierin die

wohl einzige Unvollkommenheit des Instrumentes. Der Verfasser

hat mit Vortheil stets einen klauenförmig gebogenen Gabelhebel

angewendet, welcher in Fig.

10 punktirt angedeutet ist. Derselbe wird mit seinen

Füßen gegen den Bund des Stempels, mit seinem Rücken gegen das

gelochte Blech gestemmt, und so durch Drücken mit der einen und

Rückdrehen der Preßschraube mit der anderen Hand leicht der

Stempel zurückgebracht. Beachtet man diese Vorsicht, so kann

man lange Zeit mit dem Instrument arbeiten, ohne ein Nachfüllen

nöthig zu haben.

Als Flüssigkeit wird meist Oel angewendet. Referent hat jedoch in

eigenen Ausführungen mit Erfolg Talg benutzt. Derselbe hat den

Vortheil, bei etwaigen Undichtheiten nicht abzufließen und so

Verluste resp. Verunreinigungen zu veranlassen. Er quillt dann

einfach heraus, wird mit dem Finger abgewischt und nach

Herausnahme der Preßschraube resp. Abdichten der Oeffnung wieder

eingestrichen. – Zu Beginn ist es gut, wenn der Talg

eingegossen wird, weil dann die Luftblasen am Sichersten

vermieden werden.Als Fabrikant für das beschriebene Instrument ist in

Deutschland dem Referenten nur Hr. A. L. Liepe in Brandenburg a. H.

bekannt.

Haedicke.

Tafeln