| Titel: | Die elektrischen Pendeluhren von Eduard Wensch. |

| Autor: | L. Kohlfürst |

| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. VI., S. 8 |

| Download: | XML |

VI.

Die elektrischen Pendeluhren

von Eduard Wensch.

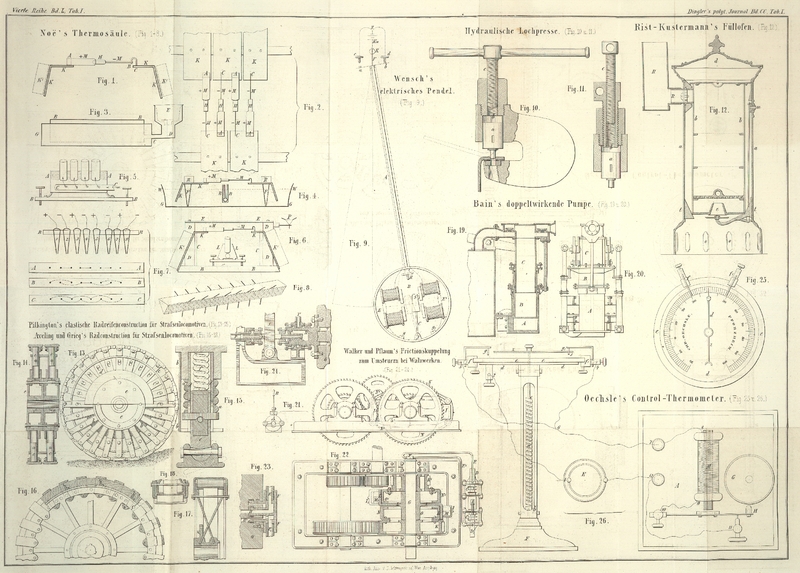

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Wensch's elektrisches Pendel.

Fast gleichen Schritt haltend mit der Entwickelung der

elektrischen Telegraphie, haben sich die Constructionen der

elektrisch-chronometrischen Apparate vervollkommnet, so

daß sie derzeit sowohl in der Form von Zeit-Telegraphen als auch selbsttätiger elektrischer

Pendel bereits eine werthvolle Anwendung in der Praxis

finden.

Eine der jüngsten dieser Constructionen sind die Wensch'schen Pendel. Das Princip

dieser Pendel besteht darin, den Schwerpunkt desselben bei jeder

Schwingung so zu verlegen, daß dadurch die Schwingung dauernd

erhalten und noch so viel Kraft gewonnen wird, um das Zeigerwerk

zu treiben. Die Verlegung des Schwerpunktes geschieht in der

Linse des Pendels durch galvanischen Strom.

Figur 9 stellt ein solches elektrisches Pendel

dar.

A ist der metallene Stab des

Pendels, welcher in der Feder F

endigt und bei K durch Einklemmung

aufgehängt ist; mit der Schraube R

kann die Länge des Stabes rectificirt werden.

Die Linse besteht der Hauptsache nach aus einem bleiernen Ringe

B, an welchem symmetrisch die

beiden Elektromagnete E und E¹ befestigt sind. Zwischen

diese ist an dem, bei J drehbaren

dünnen Stiel C der Anker S so angebracht, daß er leicht

innerhalb E und E¹ bewegt werden kann.

Die einen Enden der zu E und E¹ gehörigen

Multiplicationsdrähte gehen zum Bleiring und sind an demselben

mit den Schrauben g und g¹ metallisch verbunden. Da

der Bleiring B wieder mit dem

Pendelstab A sowie mit der Feder F und Klemme K in metallischem Contact steht, so ist auf diesem

Wege einem galvanischen Strome der Durchgang offen.

Von den anderen Enden der Multiplicationsdrähte geht das eine

isolirt von E bis zur Platinfeder

a und das andere von E ebenso nach b.

Die Platinfedern a und b sind an den Stab A befestigt und sorgfältig von

demselben isolirt; ihnen gegenüber befinden stabil, jedoch

regulirbar die Contactschrauben c

und d. Zu c und d schließt der eine

Pol der Batterie an, beispielsweise Zink, zur Klemme K der zweite Pol, also in diesem

Falle Kupfer.

Wird nun das so construirte Pendel aus der Ruhelage gebracht und

soweit in Schwingung versetzt, daß z.B. die Contactfeder b auf die Schraube d andrückt, so ist im Momente der

Berührung E¹ magnetisch

geworden, da vom Kupfer über K, F, A, B,

g¹, E¹, b, d der Stromschluß bis zum Zink

continuirlich hergestellt ist und die Batterie wirkt.

Dasselbe geschieht beim Ausweichen des Pendels in der anderen

Richtung mit E, und es wird also

jedesmal wenn das Pendel die größte Ausschwingung und damit eine

Contactschraube erreicht hat, der Anker S durch den betreffenden Elektromagneten angezogen und

in der Bewegungsrichtung des Pendels verrückt werden.

Da nun aber die Linse so äquilibrirt ist, daß ihr Schwerpunkt im

Anker S liegt, so ändert sich beim

Anziehen desselben auch die Schwerpunktslage des Pendels selbst,

es wird der Schwerpunkt weiter seitlich verlegt, und es ist wie

wenn die Amplitude vergrößert worden wäre. Für den Rückgang ist

hierdurch ein überschüssiges Moment vorhanden, welches, wie die

Erfahrung zeigt, nicht nur zur Erzielung einer continuirlichen

und äußerst gleichmäßigen Belegung des Pendels, sondern auch

noch zum directen Betriebe eines Zeigers ausreicht.

Praktischer ist es jedoch, nicht den Anker in der Linse zum

Betriebe des Zeigerwerkes zu verwenden, sondern in einem anderen

Schließungskreise einen eigenen Elektromagnet zu diesem Zwecke

einzuschalten. Die Verlegung des Schwerpunktes respective die

Bewegung des Ankers hat Herr E. Wensch außer der oben angeführten Weise auch noch bei

anderer Anordnung der elektrischen Vorrichtung in der Linse mit

gleich gutem Resultat versucht und zwar durch Einziehen eines Eisenkernes in zwei Spiralen,

durch einen einzigen galvanisirten

Elektromagneten mit einem

magnetischen Anker, endlich durch Einziehen und

Ausstoßen eines Magneten durch eine Spirale etc. In den zwei

letzterwähnten Fällen müssen die Contactvorrichtungen

natürlicherweise Commutatoren seyn.

Das oben angeführte Pendel ist jedenfalls das einfachste dieser

Construction, doch reicht seine Beschreibung ohne Zweifel hin,

das Princip vollständig zu erläutern.

Der Vorzug welchen diese Apparate vor den anderen bekannten

elektrischen Pendeln haben, besteht in ihrem an und für sich

höchst einfachen Mechanismus, der eine große Sicherheit und

Gleichmäßigkeit des Ganges gestattet.

Der eigentliche Motor, die Schwere, bleibt constant. Der

Schwerpunkt wird immer zu derselben Zeit und um ein ganz

Bestimmtes verrückt, gleichviel ob die angewendete Batterie

stark oder schwach ist, da der leiseste Strom hinreicht den

leicht beweglichen, federlosen Anker anzuziehen, resp.

abzustoßen.

Ein einziges kleines Meidinger'sches

Element reicht z.B. hin, ein nach solchem System im

Etablissement von Siemens und Halske hergestelltes Pendel präcis

functioniren zu machen.

L. Kohlfürst.

Tafeln