| Titel: | Bericht über eine neue Thermosäule von großer Wirksamkeit; mitgetheilt von Dr. A. von Waltenhofen, Professor am deutschen Polytechnicum in Prag. |

| Autor: | Adalbert Waltenhofen [GND] |

| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. VII., S. 10 |

| Download: | XML |

VII.

Bericht über eine neue

Thermosäule von großer Wirksamkeit; mitgetheilt von Dr. A. von

Waltenhofen, Professor am deutschen Polytechnicum in

Prag.

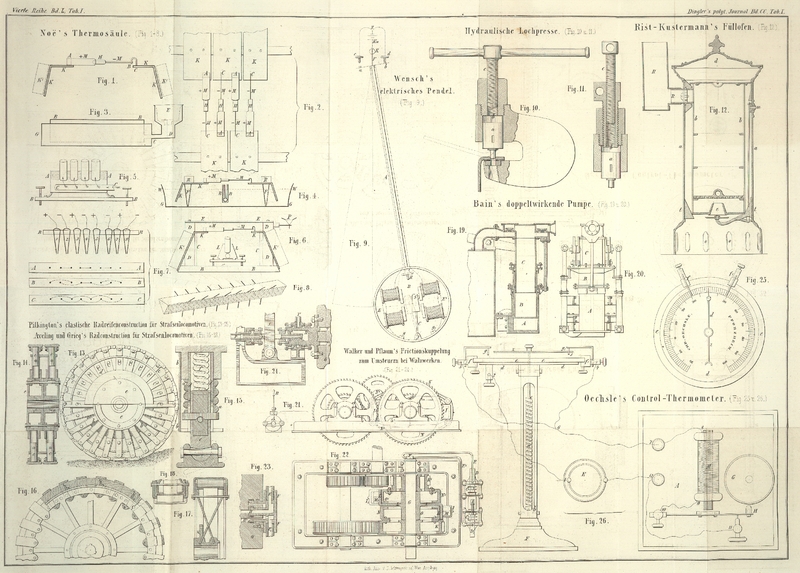

Mit Abbildungen auf Tab. I.

v. Waltenhofen, über Noë's

Thermosäule.

Die Unbequemlichkeiten welche mit der Handhabung

hydro-elektrischer Batterien verbunden sind, haben längst

den Wunsch rege gemacht, dieselben durch

thermo-elektrische Säulen zu ersetzen. Bei der

verhältnißmäßig geringen elektromotorischen Kraft, welche bei

thermo-elektrischen Erregungen zu Tage tritt, würde

allerdings eine sehr große Anzahl von Thermo-Elementen

erforderlich seyn, um für eine vielelementige

hydro-elektrische Batterie Ersatz zu leisten. Aber selbst

die Versuche, diesen Ersatz in kleinerem Maaßstabe zu

bewerkstelligen, und Thermosäulen zu construiren welche

wenigstens bei Versuchen im Kleinen, namentlich bei vielen

Vorlesungs-Experimenten, eine geringe Anzahl galvanischer

Ketten zu ersetzen im Stande wären, haben bisher nicht zu dem

erwünschten Ziele geführt.

Ein bedeutender Fortschritt in dieser Richtung ist zwar durch die

Erfindung der Marcus'schen

Thermosäule (1864) geschehen.

In der That hat diese aus sehr wirksamen und starke Erhitzung

vertragenden Legirungen zusammengesetzte Säule das bis dahin von

Thermosäulen Geleistete weit übertroffen; es zeigte sich aber

leider sehr bald, daß sie dessenungeachtet den Anfangs gehegten

Erwartungen nicht entsprechen kann, und zwar aus folgenden

Gründen:

Für's Erste bedingt die außerordentliche Zerbrechlichkeit der

elektro-positiven (in allen Beschreibungen irrthümlich

als „negativ“ bezeichneten) LegirungErhitzt man die Contactstelle der Legirungen eines

Elementes, so geht der Strom von dem Alpacca (Argentan)

durch die erhitzte Berührungsstelle zur spröden (aus

Antimon und Zink bestehenden) Legirung. Letztere verhält

sich daher bezüglich der Stromrichtung zur ersteren wie

Antimon zu Wismuth und muß daher nach dem üblichen

Sprachgebrauche positiv

genannt werden. eine sehr geringe Dauerhaftigkeit und Transportfähigkeit

der Säule, und für's Zweite habe ich die (wie ich höre auch von

anderen Physikern bestätigt gefundene) Wahrnehmung gemacht, daß

deren Brauchbarkeit in Folge einer fortwährenden (auf eine

moleculare Veränderung hindeutenden) Zunahme des inneren

Widerstandes mit der Zeit immer abnimmt.Ich habe bei einer 50elementigen Thermosäule dieser Art

im Laufe der Zeit eine Widerstandszunahme von 1,1 bis

5,7 Siemens-Einheiten

beobachtet, während die elektromotorische Kraft

ebenfalls eine, jedoch kaum merkliche Zunahme

zeigte.

Desto erfreulicher ist es mir, von einer Thermosäule berichten zu

können, welche nicht nur an Wirksamkeit die Marcus'sche Säule noch weit

übertrifft, sondern auch größere Dauerhaftigkeit verspricht und

überdieß weniger kostspielig ist.

Weitere Vorzüge der neuen Säule bestehen darin, daß dieselbe nach

Belieben auch ohne nasse Kühlung – nämlich mit einer

sogenannten Luftkühlung – eingerichtet ist, was deren

Handhabung viel bequemer und weniger umständlich macht, und daß

die Kleinheit der Elemente bei gleicher Zahl ein viel kleineres

Volumen und Gewicht bedingt.

Der Erfinder, Herr Franz Noë in

Wien, dessen thermo-elektrische Versuche ich seit einer

Reihe von Jahren zu verfolgen Gelegenheit hatte, hat mir sowohl

einzelne Elemente als auch eine aus 72 Elementen bestehende, für

Gasheizung und Luftkühlung eingerichtete Säule, deren Wirkungen

weiter unten erörtert werden sollen, nebst nachstehender

Beschreibung übersendet.

Das Element (Figur

1) ist aus zwei Metalllegirungen gebildet, von denen

die als negatives Metall dienende dem Neusilber ähnlich und in

Drahtform ausgezogen, die positive durch Guß hergestellt und

sehr spröde ist.

Der Schmelzpunkt der letzteren liegt etwas tiefer als jener des

Antimons.

(Der Kürze wegen werden für beide Metalle die Zeichen + M und – M gewählt.)

Die Form des + M ist ebenfalls die

cylindrische und liegt die Längenachse beider M in einer Geraden. Da das + M ein so schlechter Wärmeleiter

ist, daß es an der von einer Stichflamme getroffenen Stelle

alsbald in Fluß geräth, so ist an dem Elemente die Einrichtung

getroffen, daß die Heizflamme nicht direct auf die

Contactstelle, sondern auf einen kurzen hohlen Kupfercylinder

(H) wirke, welcher über – M hart an + M geschoben ist. Durch diese

Einrichtung ist zugleich dem Durchbrennen des – M vorgebeugt und wird auch

das zur Erzielung des günstigsten Effectes nothwendige

gleichmäßige Fortschreiten der Wärme von der Heizstelle aus in

beiderseits achsealer Richtung vermittelt.

Der genaue Contact beider M auch bei

der stärksten Erhitzung ist dadurch gesichert, daß das zu einem

Knopfe verdickte Ende des – M

sich im Inneren des + M

eingeschmolzen befindet.

Die Querschnitte beider M sind so

bemessen, daß selbst bei der bis zur hellen

Gluth getriebenen Erhitzung des H

ein Abschmelzen des + M nicht

eintreten kann.Nach der neuesten Construction ist an jedem Elemente ein

durchbohrtes Glimmerplättchen über den Heizkolben bis

dicht an das positive Stäbchen angeschoben. Auf diese

Art befindet sich die Feuerlinie zwischen zwei Reihen

von Glimmerplättchen, welche nicht nur den Stäbchen der

positiven Legirung zum Schutze dienen, sondern auch,

indem sie eine Art Zugcanal bilden, eine gleichförmigere

und intensivere Wirkung der Flämmchen herbeiführen.W.

Um die Elemente in bequemer und zweckentsprechender Weise zu

einer Säule zusammensetzen zu können, ist an denselben noch

folgende Einrichtung getroffen:

An der Basis des + M ist ein

kupfernes Blöckchen (A), an dem

freien Ende des – M aber ein

federnder Metallbügel (B, C)

angelöthet, welch' letzterer die Bestimmung hat, der Ausdehnung

und Zusammenziehung des Elementes in den verschiedenen

Temperaturen denjenigen Spielraum zu gewähren, welcher nöthig

ist, um die bei der Sprödigkeit des +

M sonst mögliche Sprengung des Zusammenhanges an der

Contactstelle hintanzuhalten.

Die Figur

1 verdeutlicht die Art der Aufstellung des Elementes

in der Säule. Das Kupferblöckchen A

und das Bügel-Ende C sind

nämlich auf den Enden zweier einander gegenüberstehenden

Streifen dicken Kupferbleches (K)

aufgelöthet, welche die aus dem Elemente aufgenommene Wärme

entweder in ein Gefäß mit Kühlwasser ableiten oder sie an die

Luft abgeben können. In dem letzteren Falle sind, um eine

hinreichend große Oberfläche zu erzielen, an die dicken

Kupferstreifen K noch breite

Streifen dünnen Kupferbleches (K')

angelöthet; diese letzteren sind winkelförmig nach auswärts

gebogen, um an Raum für die gedrängtere Anordnung der

Säulenbestandtheile zu sparen.

An der Säule sind die Wärmeableiter K

auf einem isolirenden Gestelle in zwei einander

gegenüberstehenden Reihen so befestigt, daß bei dem Auflöthen

der Elemente die mittelsten Querschnitte der Heizcylinder (H) in eine lothrechte Ebene zu

liegen kommen. (Siehe das Schema Fig.

2). Die Heizung geschieht durch eine gemeinschaftliche

Lampe mit gerader Feuerlinie.

Als Heizmaterial kann entweder Spiritus oder Leuchtgas angewendet

werden.

Die Spirituslampe (Fig.

3) hat folgende Einrichtung: In der Mitte eines weiten,

Kühlwasser enthaltenden Blechgefäßes (G) befindet sich ein enges spaltförmiges Gefäß (B), welches als Brenner dient und

den aus mehreren Lagen Fließpapier bestehenden Docht enthält. In

diesen Brenner gelangt der Spiritus durch das

Communicationsrohr (C) aus dem

außerhalb des Kühlgefäßes angebrachten Reservoir (D), worin der Spiritus mittelst der

Niveau-Flasche (E) auf

gleichem Stande erhalten wird. Da der Brenner bis nahe an den

oberen Rand überall von Kühlwasser umspült ist, so bleibt die

Erhitzung der Wände des Brenners auf ein bestimmtes Maaß

beschränkt, und ist daher auch die Größe der Spiritusflamme eine

constante, wofern nur die Temperatur des Kühlwassers nicht

erheblich steigt. Die Gleichmäßigkeit der Kühlung wird

selbstverständlich am zweckmäßigsten durch Eisstücke erzielt; es

kann dieß aber auch durch einen Strom kühlen Wassers erreicht

werden. Für diesen Fall ist durch Anbringung einer Abflußrinne

an dem obersten Rande des Kühlgefäßes G vorgedacht. Wird das zuströmende Wasser (mittelst

eines Trichters) auf den Boden des Kühlgefäßes geleitet, so ist

das an der Oberfläche gesammelte warme Wasser genöthigt, durch

jene Rinne abzufließen.

Bei den für Spiritus-Heizung eingerichteten Säulen tauchen

auch die kupfernen Wärmeabieiter in das Kühlgefäß G. Diese Ableiter sind nämlich auf

der unteren Fläche eines steifen hölzernen Rahmens befestigt und

nach abwärts gebogen. Der Rahmen steht nicht in unzertrennlicher

Verbindung mit der Lampe, sondern wird von vier in den Ecken

angebrachten Füßen getragen, so daß die Säule ein für sich

bestehendes Ganzes bildet und mit aller Bequemlichkeit in das

Kühlgefäß gestellt oder aus demselben gehoben werden kann. Die

in das Kühlwasser tauchenden Enden der Wärmeabieiter sind mit

Firniß überzogen, um Nebenschließungen des Stromes durch das

Kühlwasser hindurch hintanzuhalten. Figur

4 Versinnlicht den Querschnitt einer Säule mit

Spiritusheizung. G bedeutet das

Kühlgefäß, die punktirte Linie WW das Niveau des Kühlwassers, B den Brenner, R die

Querschnitte der Langseiten des Rahmens, F, F die Stellfüße, + M

– M das Element, K,

K die Wärmeableiter.

Die Gaslampe (Fig.

5) beruht auf dem Principe der vorgängigen Mischung des

Leuchtgases mit atmosphärischer Luft und hat folgende

Einrichtung:

Aus dem Firste eines dachförmigen, unten offenen Blechmantels A ragt eine Reihe senkrecht

stehender Messingröhrchen hervor. (Die Anzahl und Stellung der

Röhrchen entspricht jener der Elemente.) Im Inneren des

Blechmantels, gerade unter der Röhrchenreihe, liegt das Gasrohr

(C), welches an den der Achse

eines jeden Röhrchens entsprechenden Stellen je eine

Ausströmungsöffnung enthält. Jedes Röhrchen wird somit für sich

abgesondert gespeist und stellt eine Art Bunsen-Brenner dar. (Die

Lampe ist auf einem tragbaren Bretchen (B) befestigt, in dessen Ecken Stellschrauben behufs

beliebiger Hebung und Senkung der Lampe angebracht sind.)

Die zur Heizung mit Leuchtgas bestimmten Säulen (Fig.

6) sind auf die früher schon beschriebene Luftkühlung eingerichtet. Bei

denselben besteht das Gestell wesentlich aus einem als

Grundplatte dienenden steifen Brete (B), in welchem der Länge nach zwei parallel und

senkrecht stehende Bretchen (C)

eingesalzt sind. Diese beiden Wände sind an den Enden durch

starke in die Grundplatte eingezapfte und überdieß an der oberen

Kante paarweise durch eiserne Spangen (E) verbundene Streben (D)

gestützt. Die Wärmeableiter (K) sind

in ihrem horizontalen Theile auf der oberen Kante der

bezeichneten senkrechten Wände (C)

und mit dem Ende ihres abwärts gerichteten Theiles an die

Seitenkanten der Grundplatte festgenagelt, woraus eine weitere

ausgiebige Versteifung des Gestelles resultirt. L deutet die Stellung der Lampe an.

Bei dem Anfassen der Säule dienen die Spangen (E) als Handhaben.

Die größeren Säulen besitzen eine pachytropische Einrichtung

(Fig.

7), mittelst welcher die Elemente zu 1, 2 und 4 combinirt

werden können und die in Folgendem besteht. Die Elemente sind

auf dem gemeinschaftlichen Gestelle in 4 gleichzählige Serien so

abgetheilt, daß jede derselben für sich eine kleinere Säule

bildet; jeder der hiermit gegebenen 8 Pole ist leitend mit einer

aus federndem Kupferdraht gebildeten Klemme verbunden; die

beiden äußersten Pole überdieß auch mit den Säulenpolen.

Die Verbindung der Klemmen unter einander geschieht jeweilig

mittelst kupferner Bügel, deren Zinken in die Klemmen

eingezwängt werden.

Bezeichnet man die Klemmen mit den Zahlen 1 bis 8, von denen die

geraden die + Pole, die ungeraden die – Pole angeben, so

müssen

für

die

Kombination

zu

1 die

Klemmen

(2, 3),

(4, 5),

(6, 7)

„

„

„

„

2 „

„

(1, 3),

(2, 4, 5, 7),

(6, 8)

„

„

„

„

4 „

„

(1, 3, 5, 7)

(2,

4, 6, 8).

leitend verbunden werden.

Damit dieß leicht geschehen könne, sind die Klemmen in einer

geraden Zeile an einer Holzleiste (B) so befestigt, daß die Zinken gleich gerichtet sind und

auf diese Art eine Art Kamm mit 16 paarweise convergirenden

Zähnen gebildet wird.

Die zur Verbindung der Klemmen nach dem angegebenen

Zahlen-Schema erforderlichen Bügel sind – für jede

der drei Combinationsweisen abgesondert – in einer

Holzleiste (A, B, C) so eingefügt,

daß die herausragenden Zinken ebenfalls in einer Reihe stehen

und auf diese Art ein Kamm entsteht, dessen Zähne in die

Klemmenreihe passen. Durch diese Anordnung ist es ermöglicht, die

für jede der drei Combinationsweisen nöthigen Bügel allemal mit

Einem Griffe in die Klemmen einzuschalten.

Der Bequemlichkeit wegen sind übrigens diese 3 Verbindungsleisten

(A, B, C) zu einem einzigen

Körper verbunden, welcher in seiner äußeren Form ein

dreiseitiges, an den Längenkanten mit je 8 normal stehenden

Stiften besetztes Prisma darstellt. (In der für die Combination

zu 1 bestimmten Stiften-Reihe steht der 1. und der 8.

blind und sind beide nur darum vorhanden, um die richtige

Einschaltung der übrigen 6 Stifte zu leiten.) Fig. 8

gibt eine perspectivische Ansicht eines solchen

„Schlüssels.“ In Figur

6 ist durch P die Stellung

des Pachytropes an der Säule angedeutet.

Soweit die Beschreibung des Erfinders. – Zur Erprobung der

Wirksamkeit der Säule habe ich zunächst einzelne Elemente in

Bezug auf elektromotorische Kraft und Widerstand untersucht.

Sechs Messungen an fünf verschiedenen Elementen nach der Ohm'schen Methode mittelst einer Siemens'schen Tangentenbussole

ausgeführt, gaben für die elektromotorische Kraft e eines Elementes Zahlenwerthe von

e = 1,24 bis e = 1,36, welcher letztere Werth

durch Erhitzen des Heizkolbens bis zum Hellrothglühen erreicht

wurde, wobei zugleich ein Ausschmelzen kleiner Metallperlen an

der Fuge zwischen dem positiven Metall und dem Heizkolben

eintrat, während bei den anderen Versuchen nur ein kaum

bemerkbares schwaches Glühen (theils mit, theils ohne Austreten

von Metallperlen) stattfand. Diese Zahlen beziehen sich auf die

Jacobi-Siemens'schen

Einheiten, nach welchen ich die elektromotorische Kraft eines

Daniell'schen Elementes D = 12 gefunden habe. Hieraus ergibt

sich, daß 9 bis 10 (genauer 9,23) Noë'sche Elemente die elektromotorische Kraft

eines Daniell'schen ersetzen, während

hierzu von den Marcus'schen Elementen

nach Stefan

Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. LI, Abtheil. 3,

S. 261 und 281. 18 erforderlich sind, wenn man die stärkste zulässige

Erhitzung (bis zum Ausschmelzen von Metallperlen) anwendet.

Allerdings kann man bei einer vielelementigen Säule nicht darauf

rechnen, jedes Element auf seine volle elektromotorische Kraft

e = 1,3 zu erhitzen, wenn man

nicht eine stellenweise Ueberhitzung riskiren will. Daß man aber

auch bei normaler Heizung einer vielementigen Säule auf die

elektromotorische Kraft 1 per

Element rechnen kann, was im Vergleiche mit der Marcus-Säule, welche unter

gleichen Umständen nach meinen Versuchen auch nur höchstens 1/20

Daniell

per Element liefert, noch immer

einen Gewinn von wenigstens 66 Proc. an

elektromotorischer Kraft bei gleicher Elementezahl ergibt, haben

meine nachstehenden Versuche außer Zweifel gestellt.

Die untersuchte Säule besteht aus 72 Elementen, welche in 4

Gruppen von je 18 Elementen getheilt sind und mittelst des oben

beschriebenen Pachytropes so verbunden werden können, daß

folgende Combinationen entstehen:

I. vier einfache

Gruppen,

II. zwei doppelte Gruppen,

IV. eine vierfache Gruppe.

Diese Säule gab an einer Siemens'schen

Tangentenbussole, deren Reductionsfactor für chemisches Maaß am

Beobachtungsorte = 40 war, die in nachstehender Tabelle

verzeichneten Ablenkungen bei den angegebenen

Schließungswiderständen, woraus sich für die drei Combinationen

I, II und IV die entsprechenden elektromotorischen Kräfte E und Widerstände U der Säule ergeben.

Combination

Schließungs-Widerstand

Ablenkung

ElektromotorischeKraftder Säule

Widerstandder Säule

I

1,054–––––––––––6,054

19° 51'–––––––––10° 12'

71,74

3,91

II

1,054–––––––––––6,054

24° 9'––––––––– 7° 21'

36,22

0,96

IV

1,054–––––––––––6,054

19° 14'––––––––– 4°

5'

17,95

0,23

Hieraus ist ersichtlich, daß in jeder Combination die

elektromotorische Kraft = 1 per

Element wirksam war.

Was den Widerstand eines einzelnen Elementes betrifft, so ergibt

sich derselbe aus allen drei Versuchsreihen übereinstimmend u = 0,05; nämlich

aus

I

mittelst der Gleichung

72 u

= 3,91,

„

II

„

„

„

36/2 u

= 0,96,

„

IV

„

„

„

18/4 u

= 0,23.

Diese Daten ermöglichen die Berechnung des Effectes der

Thermosäule oder einzelner Elemente für jeden Fall nach Maßgabe

des dabei einzuschaltenden äußeren Widerstandes.

Eine Angabe, wie viele galvanische Elemente von bestimmter

Gattung durch eine solche Thermosäule von bestimmter

Elementezahl ersetzt werden, ist im Allgemeinen nicht möglich,

weil die inneren Widerstände galvanischer Elemente zu

verschieden sind.

Constante Kohlenzinkelemente mit concentrirter Salpetersäure und

auf etwa 1/10 verdünnter Schwefelsäure haben eine

elektromotorische Kraft = 20 und bei sehr guter Beschaffenheit

der Thonzellen auch einen verhältnißmäßig sehr geringen

Widerstand, bei Elementen mittlerer Größe etwa 0,3 und manchmal

auch darunter.

Ist der äußere Widerstand groß, so daß es auf den Widerstand der

Stromquelle nicht ankommt, so werden also circa 20 Noë'sche

Elemente ein Bunsen'sches ersetzen;

zeigt sich ein gleicher Effect nicht, so ist dieß nicht etwa

einer geringeren elektromotorischen Kraft der Noë'schen Elemente, sondern

lediglich dem Umstande zuzuschreiben, daß bei kleinem äußeren

Widerstande der innere Widerstand (der Stromquelle) nicht mehr

gleichgültig ist und daher – weil 20 Noë'sche Elemente einen

größeren Widerstand haben als 1 Bunsen'sches – das letztere stärker wirken muß.

– Dem läßt sich aber, wenn man eine größere Säule hat,

durch entsprechende Kombination mittelst des Pachytropes

abhelfen. Nimmt man z.B. bei einer 80elementigen Noë'schen Säule Combination IV

(zu einer vierfachen Gruppe von 20 Elementen), deren Widerstand

dann nur 0,25 seyn wird, so wird dieselbe auch bei sehr kleinem

äußeren Widerstande die Wirkung eines Bunsen'schen Elementes übertreffen, und andererseits

wird bei großem äußeren Widerstände Combination I angezeigt seyn

und in diesem Falle eine Wirkung von vier Bunsen'schen Elementen ausüben.

Wollte man die elektromotorische Kraft auch nur eines einzigen

Noë'schen Elementes durch

eine gewöhnliche Wismuth-Antimon-Thermosäule (von

0° C. und 100° C. Löthstellen-Temperatur)

ersetzen, so würden ungefähr 11 solche Elemente dazu

erforderlich seyn, indem nach meinen Versuchen mit

mehrelementigen Wismuth-Antimon-Thermosäulen bei

obiger Temperaturdifferenz die durchschnittliche

elektromotorische Kraft eines solchen Elementes selten über 0,09

hinausgeht.Eine andere directe Bestimmung dieser elektromotorischen

Kraft nach einem absoluten Maaße liegt meines Wissens

nicht vor; doch habe ich aus den Bestimmungen von Matthiessen und Wheatstone einerseits und aus

jenen von Matthiessen und Pouillet andererseits

– indem ich dabei die von J. Regnauld und Poggendorff beziehungsweise

für das Wheatstone'sche und

das Wollaston'sche Element

angegebenen Verhältnisse zum Daniell'schen benutzte – die

elektromotorische Kraft eines

Wismuth-Antimon-Elementes gerechnet und

dafür einerseits den Werth = 0,129 und andererseits =

0,108 gefunden.

In der That kann man schon mit einem einzigen Noë'schen Elemente

überraschende Effecte, z.B. mittelst eines geeigneten

Inductionsapparates, dessen Unterbrecher (Blitzrad) man mit der

Hand bewegt, bedeutende physiologische Wirkungen erzielen.

Meine 72 elementige Säule bringt mit Combination I sehr lebhafte

Wasserzersetzung hervor, setzt mit Combination II Ruhmkorff'sche Apparate mittlerer

Größe in Thätigkeit und erzeugt mit Combination IV (bei

Anwendung von Spiralen aus dickem Drahte) sehr starke

Elektromagnete.

Eine solche Säule gewährt daher die Bequemlichkeit –

namentlich bei Vorlesungsversuchen – in vielen Fällen die

galvanischen Elemente entbehrlich zu machen.

Zugleich ist die Noë'sche

Thermosäule nicht nur viel wirksamer, sondern auch entschieden

von größerer Dauerhaftigkeit als die Marcus'sche. Dafür spricht schon ihre bessere

Transportfähigkeit in Folge der immerhin bedeutend geringeren

Zerbrechlichkeit der dabei verwendeten positiven Legirung, und

andererseits der Umstand daß ich an derselben nach häufigem

Gebrauche noch keine Wirkungsabnahme – wie bei der Marcus'schen – wahrgenommen

habe.

Ein Versuch über den Gasbedarf meiner 72elementigen Noë'schen Säule ergab bei

voller Wirkung einen Verbrauch von 14 Kubikfuß per Stunde, was ungefähr der

Konsumtion von drei gewöhnlichen Straßenflammen (zu je fünf

Kubikfuß gerechnet) nahe kommt. Hinsichtlich des Preises muß ich

nähere Angaben dem Erfinder (Wien, Fünfhaus, Tellgasse 12)

überlassen. Wenn ich aber beispielsweise anführe, daß meine

mehrfach erwähnte Noë'sche

Säule 40 Gulden gekostet hat, so geht schon daraus hervor, daß

diese Thermosäulen nicht nur die wirksamsten, sondern auch die

billigsten sind.

Nachschrift. Nachdem der vorstehende

Aufsatz bereits geschlossen war, habe ich mich durch wiederholte

Versuche überzeugt, daß die neue Thermosäule – bei

entsprechender Einstellung und Regulirung der Feuerlinie

– ohne Schaden eine stärkere Erhitzung verträgt, als

diejenige war, bei welcher die in obiger Tabelle

zusammengestellten mit den Combinationen I, II und IV erzielten

Resultate gewonnen wurden. Ich erhielt auf diese Art

beträchtlich höhere Werthe für die elektromotorische Kraft der

Säule und zwar, was sehr bemerkenswerth

ist, ohne gleichzeitige Vergrößerung des Widerstandes,

wie nachstehende Tabelle zeigt. In derselben sind die Werthe für

elektromotorische Kraft und Widerstand der Säulen –

Kombinationen beziehungsweise mit E

und U und die auf ein Element

entfallenden Durchschnittswerthe dieser

Größen mit e und u bezeichnet, und beziehen sich alle

Zahlen auf die bereits angegebenen Einheiten.

Combination

Schließungs-Widerstand

Ablenkung

E

U

e

u

I

1,054–––––––––––6,054

23°

0'–––––––––11° 48'

82,27

3,79

1,14

0,054

II

1,054–––––––––––6,054

26° 48'––––––––– 8° 18'

41,02

0,98

1,14

0,054

IV

1,054–––––––––––3,054

21° 30'––––––––– 8° 48'

20,40

0,24

1,13

0,053

Bei diesen Versuchen kam die durchschnittliche elektromotorische

Kraft eines Elementes dem bei separater Heizung eines Elementes

erreichbaren Werthe (1, 3) noch näher und stellt sich sonach die

Gesammtleistung der neuen Säule noch günstiger heraus, als im

vorstehenden Aufsatze aus einer anderen Versuchsreihe gefolgert

wurde.

Tafeln