| Titel: | Rist-Kustermann's patentirte Regulir-Füllöfen. |

| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. X., S. 24 |

| Download: | XML |

X.

Rist-Kustermann's patentirte

Regulir-Füllöfen.

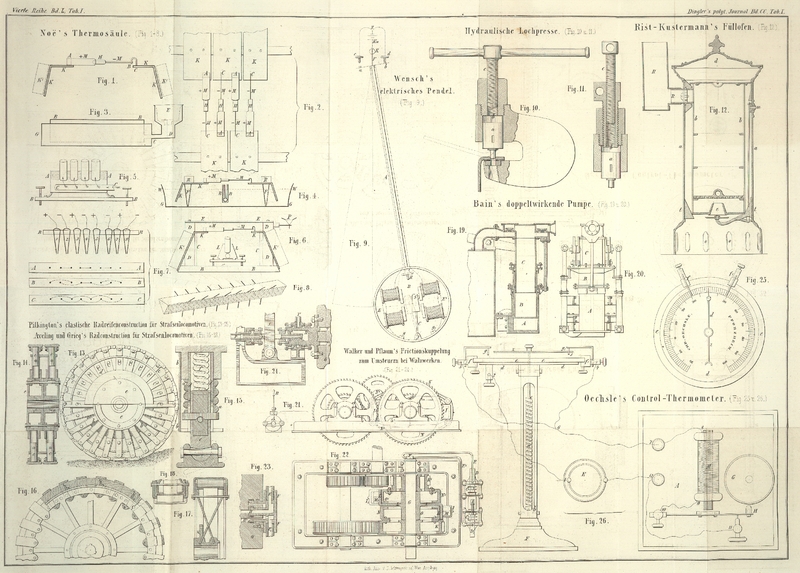

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Rist-Kustermann's

Regulir-Füllöfen.

Die Füllöfen haben in jüngster Zeit durch Rist und Kustermann eine

wesentliche Aenderung dadurch erfahren, daß das Gefäß –

in welchem bekanntlich ein größeres Quantum Brennmaterial auf

einmal eingebracht, angezündet und der Brand mittelst eines, von

unten durch das Brennmaterial durchgeführten Luftzuges von oben

nach unten geführt wird – transportabel gemacht, und mit

einer leicht zu handhabenden Regulirklappe in Verbindung

gebracht worden ist.

Ein solcher Ofen – welchen Bergbaudirector Hailer im bayerischen

Industrie- und Gewerbeblatt, 1870 S. 360 beschreibt

– ist in Fig.

12 dargestellt. a, a ist

der gußeiserne cylindrische Mantel, der unten am Fuß viereckige

Oeffnungen o, o hat, durch welche

die kalte Zimmerluft einströmt, um zwischen dem Füllgefäß b, b und dem Mantel aufzusteigen;

dabei erwärmt sich die Luft am Füllgefäß und tritt oben beim

durchbrochenen Deckel d, d des

Mantels in das Zimmer aus. Das cylindrische Füllgefäß kann

mittelst eines Henkels ausgehoben und eingesetzt werden, und

ruht auf den unten am Mantel angegossenen vier Tatzen t, t. In diesem Füllgefäß liegt der

Rost, welcher in dreierlei Höhen eingelegt werden kann, wie dieß

in der Zeichnung durch punktirte Linien angedeutet ist. Das

Füllgefäß faßt bis zum unteren Rost 19 1/2 bis 20 Pfd., bis zum

mittleren Rost 14 bis 14 1/2 Pfd., bis zum oberen Rost 7 bis 7

1/2 Pfd. Kohle. Am Boden des Füllgefäßes gelangt durch die

conische Oeffnung e die Zimmerluft

unter den Rost, je nachdem man die Klappe k, welche mittelst eines einfachen Mechanismus, der am

Mantel befestigt ist und bei m durch

einen Schlüssel in Bewegung gesetzt wird, von dieser conischen

Oeffnung mehr oder weniger entfernt, oder auch ganz verschließt.

Die Asche, welche durch den Rost fällt, sammelt sich am Boden

des Füllgefäßes rings um diese conische Oeffnung und kann, weil

der Rost oberhalb der letzteren geschlossen ist, durch dieselbe

nicht herausfallen. Ist die Kohle verbrannt, so wird die Asche

sammt dem Füllgefäß ausgehoben, ausgeleert und letzteres wieder

beliebig mit Kohlen gefüllt. Die Verbindung des Füllgefäßes mit

dem an den Mantel befestigten Rauchrohransatz R, R ist äußerst einfach und aus der

Abbildung leicht ersichtlich. – Auf die Kohlen, welche

das Rauchrohr etwas überragen dürfen, werden Holzstückchen und

Papier gelegt, angezündet, und nachdem durch die

Casserolringe oben nach Bedarf der Verschluß hergestellt worden

ist, wird die Klappe geöffnet, und nun durch die letztere der

Brand mehr oder weniger beschleunigt, also die Wärme im Zimmer

gesteigert oder vermindert.

Der wesentliche Vortheil dieser Aenderung der Füllöfen besteht

darin, daß man 1) das Brennmaterial nicht im Zimmer

einzuschütten und die Asche etc. nicht im Zimmer herauszunehmen

braucht, und 2) mit der einfachen Klappe den Brand völlig in

seiner Gewalt hat. Schon im Winter 1869/70 erfreuten sich diese

Oefen einer sehr bedeutenden Nachfrage; über Effect und

Brennmaterialverbrauch derselben theilt Bergbaudirector Hailer eine ausführliche

Zusammenstellung mit, nach welcher die Heizungskosten bei

Anwendung dieser Oefen sich sehr niedrig stellen (bei Anwendung

oberbayerischer Würfelkohlen von mittlerem und kleinem Korn

betrugen dieselben für 5 verschiedene Locale von 2815 bis 22830

Kubikfuß Inhalt in den Wintermonaten 1869/70 zwischen 2,4 und

10,5 Kreuzer). In keinem Local war mehr als zweimalige Füllung

des Ofens pro Tag nothwendig. Da

diese Oefen wegen ihrer geringen Anschaffungskosten gewiß auch

den minder bemittelten Classen leichter zugänglich gemacht

werden können, so versuchte Hailer

die Abfälle von Holz, Torf und Kohle zu ihrer Heizung zu

verwenden und bewährten sich dabei Gemenge gleicher Raumtheile

Kohlengries, Torfabfälle und Holzsägespäne, sowie von 1/2

Kohlengries, 1/4 Torfabfälle und 1/4 Sägespäne ganz gut, während

bei dem Verhältnisse von 3/5 Kohlengries, 1/5 Torfabfälle und

1/5 Sägespäne der Brand nicht durchgeführt werden konnte und die

Gluth bald erlosch.

Tafeln