| Titel: | Paget's mechanischer Kulirstuhl. |

| Fundstelle: | Band 200, Jahrgang 1871, Nr. XXIV., S. 93 |

| Download: | XML |

XXIV.

Paget's mechanischer Kulirstuhl.

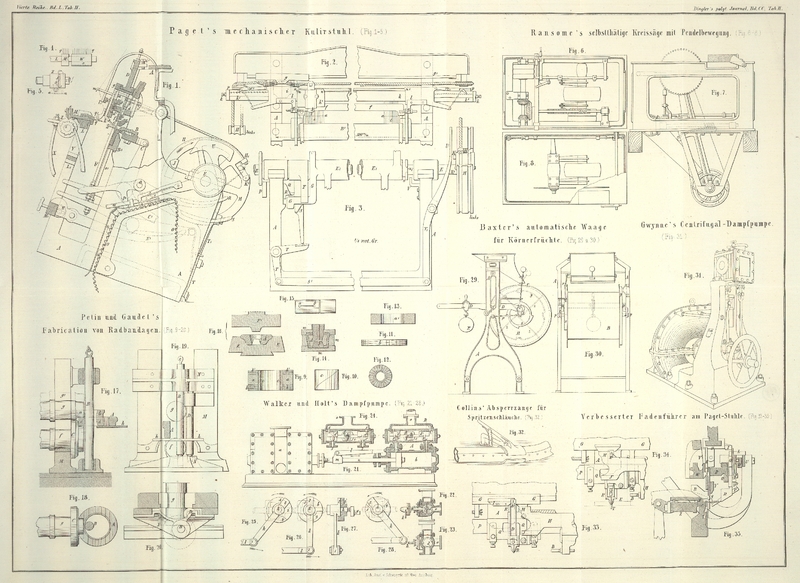

Mit Abbildungen auf Tab. II.

Paget's mechanischer Kulirstuhl.

Unter den flachen (sogen. breiten) mechanischen Kulirstühlen hat bis

jetzt wohl der mechanische Stuhl von Paget zu Loughborough in England die größte

Verbreitung erlangt. Derselbe ist in Figur

1–5 im

theilweisen Querdurchschnitt mit Seitenansicht, sowie in Theilen

der Vorder- und Rückansicht dargestellt, und nachstehend

beschrieben.Wir entnehmen diese Beschreibung einer im Jahrgang 1870

der deutschen Industriezeitung von G. Willkomm, Director der

Wirkerschule in Limbach bei Chemnitz, erschienenen

Abhandlung über die mechanischen Wirkerstühle.A. d. Red.

Das ganze Werk des nur für ein Waarenstück eingerichteten Stuhles

wird von zwei Wänden A getragen,

welche unten durch eine Querplatte verbunden sind und auf Einem

Gestell stehen, in solcher Höhe, daß der Arbeiter die Nadelreihe

bequem übersehen kann. Die Nadeln a

(Fig. 1

und 2)

sind in der horizontal beweglichen Nadelbarre B befestigt, welche vorn mit den

Nadeln in den Schlitzführungen des festen Gestellriegels B₁ aufliegt und am hinteren

Ende durch zwei Winkelhebel C,

C₁ getragen wird. Die Platinen c sind fallende, ohne Schwingen; sie

stehen in den Führungen von b, d und

d₁, werden durch Federn

e einzeln in ihrer oberen Lage

erhalten und durch das an der horizontalen Traverse D (Fig. 1

und 2)

über ihnen hinweggeführte Rößchen i

direct abwärts gedrückt. Die Nadelpresse b ist vorn gezahnt und reicht mit ihren Zähnen zwischen die Platinen; sie ruht auf zwei Stäben b, welche von Hebeln bewegt werden,

so daß während des Rückganges der Nadeln deren Haken durch die

Zähne von b zugedrückt werden. Die

Schlitzführungen B₁ halten

dabei die vor ihnen hängende alte Waare zurück und die Maschen

der letzten Reihe werden auf die zugepreßten Haken und endlich

ganz von den Nadeln abgeschoben (Abschlagen). Mit b ist die Querstange f verbunden, welche die Platinen für

das Einschließen der Waare herabdrückt; die hintere Stange o dagegen bildet die Platinenpresse,

sie drückt die Platinen nach erfolgtem Kuliren wieder aufwärts,

wird von den Stangen o₁

getragen und durch Hebel und Excenter bewegt. Dabei vertritt o eigentlich gleichzeitig die Stelle

des Mühleisens und sollte in der Regel so stehen, daß die

Platinen beim Kuliren darauf fallen; für die Mühleisenstellung

sind dann die Stangen o₁ zu

verlängern oder zu kürzen und das Rößchen i ist höher oder tiefer zu rücken, indem man mit den

Schrauben i₁ die Traverse D hebt oder senkt.

Alle Bewegungen werden durch Hubscheiben hervorgebracht, welche

auf der Antriebwelle E mit

gemeinschaftlicher langer Nabe E₁ (Fig.

3) lose sitzen und durch die Kuppelung F, G umgedreht werden. E erhält seine Bewegungen durch

Schnur und Schnurenscheibe von der Transmission oder durch eine

Kurbel von Menschenhand. Die Hebel aller zu bewegenden Theile

werden durch Federn an die Hubscheiben angedrückt. Die

Regulirung des Fadenführerweges geschieht in folgender Weise:

Der Sattel g (Fig. 1

und 2), an

welchem das Rößchen i befestigt ist,

wird durch zwei Schnuren (Fig.

2) nach links und rechts gezogen, welche in zwei Rinnen

einer auf E festsitzenden Scheibe

H liegen und durch Anlegen der

an ihren Enden befestigten Eisenknöpfe H an die Kante eines Ausschnittes von H (Fig.

1) mit fortgezogen werden. Einer Umdrehung von E entspricht immer eine

Maschenreihe, also ein Hingang des Sattels g (Fig.

2) von g nach g₁; ist dieser Weg

zurückgelegt, so hat sich H₁

bis in die Gegend von I (Fig. 1) gedreht, dann stößt der Zapfen K an die Knagge I, er wird nach außen gehoben, also

die Platte k, k₁ um k₁ gedreht, sie schiebt H, von der Kante ab und löst damit

die Zugschnur. Der Sattel g ist nun

zugleich der Mitnehmer des Fadenführers h (Fig. 1

und 2),

welcher, von einer Kapsel h₁,

getragen, auf der Stange k seitlich

verschiebbar ist. Den Weg von h₁ begrenzen zu beiden Seiten zwei Muffstücke l, l; die an g drehbar befestigten Klingen m, m legen sich beim Verschieben an die Nasen n, n der Kapsel h₁ an und nehmen sie mit

fort, sobald aber h₁ an l anstößt, ist auch die Klinke auf

der Erhöhung n₁ soweit

gestiegen, daß sie nicht mehr in n

eingreift; es geht dann g mit dem

Rößchen i leer weiter. Die Stücke

l stemmen sich mit den Klinken

r gegen die Zahnstangen k₁ (Fig.

2); die Bolzen r₁

liegen in der Nuth eines Stabes p

(Fig. 1

und 2).

Ist nun einmal durch Decken die Waarenbreite vermindert worden,

so wird der Stab p gehoben, dabei

hebt sich r₁ und r rückt um einen Zahn weiter nach

innen; wenn p wieder sinkt, so

stemmt sich r einen Zahn weiter

innen ein und schiebt l nach innen,

der Fadenführerweg wird also damit früher begrenzt, um soviel,

als das Decken der Randmaschen beträgt. Zur Bildung fester

Randmaschen wird der Fadenführer am Ende des Hubes durch das

schräge Mittelstück von g (Fig. 2) herabgedrückt, er spannt dann den Faden; ein

Querstab l, welcher an den Arm m₁ (Fig.

1) anstößt, hebt ihn wieder.

Der Deckapparat besteht aus der Nadelbarre L, welche in zwei verschiebbaren Sätteln M die Decknadeln q trägt und drehbar in zwei Arme L₁ eingelagert ist. Der

Rahmen, welchen die Arme L₁

mit der Querstange M₁ bilden,

liegt, um N drehbar, im Gestell A, kann mit dem Arme N, N₁ fest verbunden und

durch Hubscheiben so bewegt werden, daß die Decknadeln nach den

Stuhlnadeln sich hinneigen. Hierauf wird durch den Stab X die Nadelbarre L gewendet, so daß die Decknadeln

q fest auf den Nadeln a aufliegen und die Randmaschen

abnehmen. Behufs des Hereinrückens dieser Randmaschen hebt sich

nun der obengenannte Stab p und

senkt sich wieder, wobei die nach innen geschobenen Muffstücke

l mittelst der Arme q₁ auch die Decker M einwärts schieben. Die

rechtzeitige Ein- und Ausrückung des Deckapparates

regulirt folgender Zählapparat: An einer Seitenwand des Werkes

liegt auf einer schiefen Ebene eine Kette O, welche durch zwei Klinken s mittelst eines Excenter von der Welle E nach oben gezogen wird, bei jeder

Umdrehung von E oder jeder

Maschenreihe um ein Glied. Ein Hebe P, Q,

R, S (Fig. 1

und 3),

welcher um Q drehbar ist und mit P lose auf der Kette aufliegt, wird

für diejenige Umdrehung von E,

während welcher nicht eine Reihe gebildet, sondern die letzte

gemindert werden soll, durch eine Erhöhung u (Fig.

1) auf dem ankommenden Kettenglieds bei P gehoben, er senkt sich also bei

R und S. Hierdurch drückt S

(Fig. 1

und 3) den

Winkelhebel T herab und zieht

mittelst S₁, T₁, die Platte U (Fig. 1

und 3) an

die Scheibe H heran, so daß der eben

in der Richtung des Pfeiles ankommende Zapfen K schon durch die Platte U herausgedrängt, also K, K₁ nach außen an die Kante

H₁ gedreht wird, welche

letztere in Folge dessen den Schnurenknopf H₁ nicht fassen, folglich

Rößchen und Fadenführer für diese Umdrehung nicht fortziehen

kann. Ferner aber stößt an den herabgedrückten Arm R, welcher am Ende abgeschrägt ist

(Fig.

3), der Kuppelungsarm G von

der Nabe E₁ und verschiebt

sich an dem schrägen Arme R um ein Stück zur Seite, nimmt also dabei die ganze

Nabe E₁ mit zur Seite und ein

Haken V an der anderen Gestellwand

greift dann sogleich in eine Nuth v

von E₁, so daß letztere

während der folgenden Umdrehung um das Stück u₁ (Fig.

3) zur Seite gerückt bleibt. In dieser Lage von E₁ treffen aber nicht die

Hubscheiben und Hebel zusammen, welche bisher zur Maschenbildung

thätig waren, sondern andere dergleichen, welche den Deckapparat

und die Nadeln a und Platinen c zum Mindern bewegen. Ist dieß

geschehen, also die betreffende Umdrehung beendet, so ist die

Kette um ein Glied weiter gerückt, damit u unter P entfernt, die

Hebel R und S heben sich also wieder und die schräge Kante von S, an welche nun G anstößt, schiebt die Nabe wieder

in ihre ursprüngliche Lage zurück, auch Haken V tritt aus v heraus. Je nach der Vertheilung der Erhöhungen u auf der Kette O wird also der Stuhl selbstthätig

noch je 2 oder 4 Reihen abnehmen. Es sind zwei Klinken s angebracht, damit, wenn eine

derselben auf ein mit u besetztes

Glied trifft und nicht anfassen kann, dann doch die andere die

Kette fortzieht. Durch Einschieben des Keilstückes w kann man die Klinken heben und den

Zählapparat außer Wirksamkeit setzen.

Für die sogen. französische Minderung an Fußspitzen der Strümpfe,

bei welcher nicht die Randmaschen, sondern etwa 4 bis 6, im

vierten Theil der Fußbreite liegende Maschen weiter

hereingesetzt werden, benutzt man auf der Nadelbarre L an jeder Seite zwei Decker M und W

(Fig.

4), von denen der schmale, M,

frei auf L verschiebbar ist, der

breite, W, aber durch eine Schraube

Z (Fig. 5

und 1)

verrückt wird, in deren Gang die Zähne x von W eingreifen (wie in

Fig. 1

für einen Decker M angedeutet ist).

Die beiden Schrauben Z, welche die

zwei Decker W bewegen, haben

entgegengesetzt gerichteten Gang, so daß bei Umdrehung ihrer

Welle z durch Klinkrad und Klinke

Y (Fig.

1) die Decker W beide nach

innen rücken. Der Gang von Z ist

ferner so eingerichtet, daß für jede Drehung um einen Zahn Y jeder Decker W anfangs um zwei Nadeltheilungen

nach innen geschoben (1 bis 2 in Fig.

5), darauf aber um eine Theilung nach außen gezogen wird

(2 bis 3 in Fig.

5), so daß er von dem Decker M

immer um eine Nadel entfernt steht und diesen bei jeder

Verrückung um eine Nadel nur fortschiebt. Das Mittelstück der

Fußspitze wird dadurch bei jeder Minderung auf jeder Seite um

eine Nadel schmäler und jedes Randstück rückt nicht nur um diese

Nadel mit nach innen, sondern wird noch außerdem um eine Nadel

schmäler.

Die hohe Vollendung in der Construction dieses Stuhles hat ihm

schnell weite Verbreitung verschafft; trotzdem sind neuerdings

mehrere Erfindungen regulärer Stühle bekannt

geworden, welche theils wegen größerer Einfachheit, theils wegen

erhöhter Production noch vortheilhafter als der Paget-Stuhl arbeiten

sollen.

Tafeln