| Titel: | Neuester Streichgarn-Selfactor der Sächsischen Maschinenfabrik (vormals R. Hartmann) in Chemnitz; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. XXVIII., S. 113 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Neuester Streichgarn-Selfactor der

Sächsischen Maschinenfabrik (vormals R. Hartmann) in

Chemnitz; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

Aus den „Technischen Blättern,“ 1871, viertes Heft S.

258.

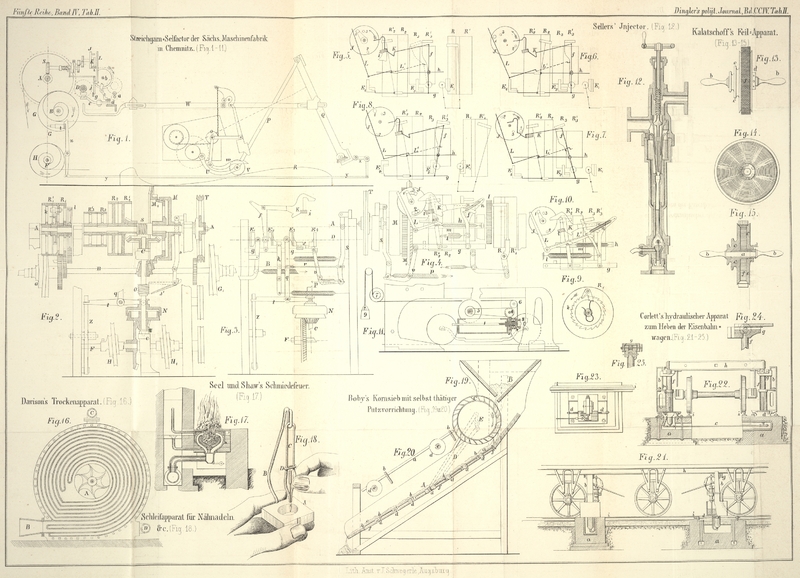

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Zeman, Beschreibung des neuesten Streichgarn-Selfactors der

Sächsischen Maschinenfabrik in Chemnitz.

In den letzten 10 Jahren haben die selbstthätigen Spinnmaschinen, die sogenannten Selfactors mannichfache Verbesserungen und auch auf dem

Gebiete der Streichgarnspinnerei eine erheblichere

Anwendung erfahren.

Schon auf der letzten Pariser Ausstellung hatte die bekannte Firma Richard Hartmann in Chemnitz, deren Etablissements im April 1870

in den Besitz einer Actiengesellschaft übergegangen sind, einen Selfactor für

cardirte Wolle und für Vigogne ausgestellt, welcher wegen seiner zweckmäßigen

Construction und der bequemen Zugänglichkeit seiner Theile sich auszeichnete und von

welchem schon mehr als 500 Exemplare in Spinnereien des In- und Auslandes

Eingang gefunden haben. Dieser Selfactor, ein Sprößling des Parr-Curtis'schen Systemes, ertheilte den Spindeln während eines

Spieles der Maschine drei verschiedene Geschwindigkeiten, welche sehr leicht und

schnell regulirbar sind.Abbildungen dieses Selfactors in 1/5 natürlicher Größe brachte Armengaud's

Progrès de l'Industrie, vol. II.

Unter Beibehaltung dieser Eigenthümlichkeit hat die Sächsische Maschinenfabrik in

diesem Jahre einen neuen patentirten Selfactor zur Ausführung gebracht, welcher

durch gelungene Construction und mannichfache Verbesserungen die Aufmerksamkeit der

Spinnereitechniker verdient und deßhalb in Nachstehendem mit Hülfe der beigegebenen

AbbildungenUm leicht übersichtliche Skizzen zu erhalten,

wurden bekannte Theile weggelassen, andere absichtlich in ihren Dimensionen

verändert, näher zusammen oder weiter auseinander gerückt. beschrieben werden soll.

Aus der Seitenansicht in Figur 1 ist zunächst zu

entnehmen, daß die Hauptwelle A und die vor ihr liegende

Steuerwelle D quer im Headstock, in der Längenrichtung

des Selfactors gelagert sind. Auf der Hauptwelle sitzen drei Riemenscheibenpaare

verschiedener Größe (Fig. 2, Schnitt und hintere Ansicht), um die Hauptwelle, beziehungsweise

die Spindeln mit verschiedenen Geschwindigkeiten in Drehung zu versetzen, je nachdem

der eine oder der andere Riemen treibend wirkt. Der Wagenauszug erfolgt durch die

auf der kurzen Welle B steckende Schnecke G, der Wageneinzug durch die Schnecke H auf der Welle F; G₁

und H₁ bezeichnen die Gegenschnecken.

Ehe wir auf die Betrachtung des Steuerungsmechanismus eingehen, seyen kurz die

verschiedenen Zustände beleuchtet, in welchen sich die einzelnen Theile der

Maschinen während der bekannten, auf einander folgenden Bewegungen eines vollen

Spieles der Spinnmaschine befinden.

I. Ausfahren des Wagens.

Die Lieferungscylinder a (Fig. 1) geben eine gewisse

Länge des Vorgespinnstes, entsprechend der zu erzielenden Garnnummer und der

Verspinnbarkeit der Wolle. Die Abstellung erfolgt durch den Lieferungszähler. (Fig.

1: Scheibe b, Hebel c,

Ausrückschiene d der Cylinderkuppelung.)

Der Wagen bewegt sich mit ungleichförmiger Geschwindigkeit nach Außen. Im Beginne ist

dieselbe um wenig größer als die Umfangsgeschwindigkeit der Lieferungswalzen. Nach

Abstellung der letzteren nimmt die Wagengeschwindigkeit bis zum Schlusse der

Ausfahrt allmählich ab, in welcher Zeit die Streckung des abgegebenen Vorgarnes

stattfindet.

Die Spindeln drehen sich während der Vorgarnlieferung mit der geringsten, der ersten Geschwindigkeit; es macht die Hauptwelle A durch die Riemenscheibe R₁ circa 130 Umdrehungen pro Minute. Nach Einstellung der Lieferungscylinder

nehmen die Spindeln eine größere, die zweite

Geschwindigkeit an, nachdem die Hauptwelle durch die Riemenscheibe R₂ mit etwa 250 Umdrehungen pro Minute betrieben wird. Kurz vor Beendigung des

Wagenauszuges tritt endlich die größte, die dritte Spindelgeschwindigkeit ein, da

nun die Hauptwelle durch die Riemenscheibe R₃

ungefähr 380 Umdrehungen pro Minute empfängt.

Die Zahl der Spindeldrehungen, die Dauer der verschiedenen Drehperioden, mit einem

Wort: der Wechsel der relativen Spindelgeschwindigkeiten hängt vom Spinnmaterial,

von den Anforderungen an das fertige Gespinnst ab, und wird nach Bedarf auf einfache

Weise durch den Drehungszähler (Scheibe j, Sperrhebel L, Falle K u.a. in Fig. 4) regulirt.

II. Nachdrehen der Fäden.

Die Spindeln drehen sich mit der dritten Geschwindigkeit

weiter.

Im Allgemeinen steht der Wagen still. Beim Spinnen scharf gedrehter Kettengarne

jedoch findet wegen der eintretenden Verkürzung der Fäden eine geringe

Einwärtsbewegung des Wagens (Wagenrücklauf) statt, dessen Hervorbringung (Fig. 11) zum

Schluß näher erwähnt werden soll.

Sowie der Wagen an das Ende der Ausfahrt gelangt war, wurde durch den Balancier W (Fig. 1) eine Drehung der

Steuerungswelle D

Die Steuerungswelle hat die vom Parr-Curtis-Selfactor bekannte Einrichtung, weßhalb

dieselbe hier nicht weiter berührt wird. um 180 Grad erzielt. Die hierdurch bewirkte Excenterstellung übt jedoch

ihren vollen Einfluß erst nach Vollendung des Nachdrehens aus, worauf später des

Näheren einzugehen ist.

III und IV. Abschlagen der Fäden und Einfahren des

Wagens.

Diese Perioden bieten zu speciellen Bemerkungen vorläufig keinen Anlaß; es sey denn,

daß schon jetzt auf die weiter unten näher berührte verbesserte Quadrantenbewegung

hingewiesen werde.

Gelangt der Wagen beim Einfahren an das Ende seines Weges, so drückt die

Aufwinderwelle gegen den inneren Vorsprung des Balancier

W, senkt die Steuerungsplatte, mit welcher derselbe

durch den gebogenen, in Figur 1 abgebrochen

angedeuteten Arm verbunden ist, und veranlaßt dergestalt neuerdings eine halbe

Umdrehung der Steuerungswelle D.

Zufolge der soeben erwähnten Umsteuerung nehmen die vier auf der Steuerungswelle D sitzenden Excenter E₁ bis E₄ sowie der

Steuerungsmechanismus die in Figur 3 bis 7 angedeuteten

Stellungen ein. Hierbei zeigt uns Figur 3 die

Steuerungshebel im großen Headstock von rückwärts angesehen, Figur 4 den Mechanismus

zur Riemenstellung von vorn, endlich Figur 5 bis 7 den soeben

bemerkten Mechanismus in den drei verschiedenen Positionen während der I. und II.

Bewegungsperiode (Ausfahren und Nachdrehen) der leichteren Uebersichtlichkeit wegen

in einfachen Strichen.In Figur

8 ist der Riemenmechanismus für die III. und IV. Periode skizzirt,

welcher durch die Umsteuerung in die Stellung der Figur 5 gelangt

ist.

Das Excenter E₁ verlegt den ersten Riemen auf die

Treibscheibe R₁ durch Hebel, welche vollständig

in der Skizze Figur

5 angedeutet sind. Hier muß schon auf die eigene Anordnung der

Riemenscheiben für die erste Spindelgeschwindigkeit aufmerksam gemacht werden.

Die Scheiben R₁ und R₁' sitzen lose auf der Hauptwelle. Liegt jedoch der erste Riemen auf der Scheibe R₁ , so wird zufolge der in Figur 9 in der

Ansicht und in Fig.

2 im Durchschnitt gezeichneten Sperrradanordnung k die Hauptwelle bei der Drehung mitgenommen und den Spindeln durch den

Twistwürtel T die erste Geschwindigkeit ertheilt.

Durch das mit der Scheibe R₁ verbundene Zahnrad

I pflanzt sich die Bewegung der Hauptwelle

vermittelst mehrerer Zahnräder nach vorn auf die Lieferungscylinder und nach

rückwärts auf die Wagenauszugswelle weiter.

Das Excenter E₂ dreht den Arm f um den oberen (mit der Falle K gemeinschaftlichen) Drehpunkt nach rechts, wobei der zweite und dritte Riemen

unverändert auf den Leerscheiben R₂

beziehungsweise R₃' verharren. Der Arm f ist am unteren Ende mit der in horizontalen Führungen

gleitenden Schiene g drehbar befestigt, ebenso durch

einen Stift mit der oberhalb liegenden Gleitschiene h.

Da die am oberen Ende des Hebels f angebolzte Falle K gegen den festen Anschlag i am Headstock sich anlehnt, so muß bei Drehung des Excenters E₂ der Arm f in

Verbindung der Gleitschienen g und h nach rechts aus der Stellung der Figur 8 in jene der Figur 5 sich

begeben. Die Feder l am Hebel f (Fig.

4) bleibt angespannt, indem das Excenter E₄ ein Zurückgehen der Gleitstange g und

daher auch der Theile f und h verhindert. Damit die eben bemerkte Verschiebung der Gleitschienen keine

Aenderung in der Stellung der zweiten Riemengabel (für

die Scheiben R₂ und R₂') bewirke, sind deren Verbindungsbolzen in Schlitze eingelassen.

Die mit der Losscheibe R₂' vermittelst Kegelräder

in Verbindung stehende Welle C, sowie das Abschlagsrad

M₁ (Fig. 2) laufen vorläufig

leer mit.

Zum Excenter E₂ ist noch zu bemerken, daß es auch

die Kuppelung der Wagenauszugswelle und zwar durch den Hebel k₁ (Fig. 3) einrückt.

Das Excenter E₃ öffnet die Frictionskuppelung N der Einzugsschnecken H,

H₁ und rückt ferner die Lieferungswalzen mittelst des Hebels e ein, welcher durch die Schiene d mit der betreffenden Klauenkuppelung in Verbindung steht.

Nimmt also der Riemenführermechanismus die in Figur 5 skizzirte Stellung

ein und haben die vorstehend angegebenen Ein- und Ausrückungen stattgefunden,

so beginnt das Ausfahren des Wagens. Die Cylinder a

liefern Vorgarn, welchem die Spindeln einen ganz schwachen Draht ertheilen. In Folge

der Drehung der Cylinder empfängt die in Figur 1 angedeutete

Zählscheibe b ihre Bewegung. Sowie das nöthige

Vorgespinnst abgegeben ist, drückt der Stellstift an der Scheibe b auf den Hebel c und drängt

diesen zur Seite, worauf durch eine Feder die Kuppelungsstange d verschoben und die fernere Drehung der

Lieferungscylinder unterbrochen wird. Die Wagengeschwindigkeit beginnt nun

abzunehmen, die Spindeln dagegen drehen sich mit erhöhter, der zweiten Geschwindigkeit weiter, indem die in Figur 6 verzeichnete

Riemenumstellung eintritt.

Zu diesem Behufe lüftet die Drehungszählscheibe J, welche

für jedes Spiel der Maschine von der auf der Hauptwelle sitzenden Schraube S (Fig. 2) einmal

herumgedreht wird, durch den Bolzen l den Sperrhebel L. Dadurch wird die zweite

Riemengabel frei und durch die in Figur 3 ersichtliche Feder

m zur Vollscheibe R₂ gezogen. Trotzdem der erste Riemen auf

der Treibscheibe R₁ verbleibt, nehmen die

Hauptwelle mit dem Twistwürtel T resp. die Spindeln die

höhere Geschwindigkeit an. Von R₁ und dem auf der

Nabe dieser Scheibe aufgekeilten Zahnrad I wird nur noch

die Bewegung wie vorher auf die Wagenauszugswelle B

übertragen.

Wie Figur 5 und

6 die

Stellung der Riemen für die erste und zweite, so veranschaulicht Figur 7 die Riemenstellung

für die dritte Geschwindigkeitsperiode.

Nähert sich nämlich der Wagen dem Ende seiner Ausfahrt – etwa auf 120 bis 200

Millimeter –, so müssen die Spindeln von dem dritten

Riemen ihre Drehung

erhalten. Es hebt aus diesem Grunde der Stift 2 an der Zählscheibe J die Falle K, worauf wegen

der Feder l der Arm f mit

der dritten Riemengabel nach links schwingt und letztere

zur Vollscheibe R₃ rückt, während durch die obere

Gleitschiene h der zweite

Riemenführer zu dessen Leerscheibe R₂'

zurückgeführt und von dem Sperrhebel L wieder erfaßt

wird.

Der Wagen erreicht inzwischen die äußerste Stellung und veranlaßt durch den Balancier

W eine halbe Umdrehung der Steuerungswelle D, was folgende Aenderungen herbeiführt:

Das Excenter E₁ verlegt den ersten Riemen auf die Leerscheibe R₁', weßhalb die Wagenauszugswelle B stehen bleibt. Ueberdieß öffnet auch das Excenter E₂ durch den Hebel k₁ (Fig. 3) die Kuppelung dieser Welle.

Das Excenter E₃ erhält die Lage, daß der Hebel q (Fig. 3) für seine weitere

Aufgabe frei wird. E₄ endlich verläßt die

Gleitschiene g, deren durch die Spiralfeder l angestrebte Verschiebung nach links bisher verhindert

wurde. Dieselbe erfolgt jedoch erst am Schluß der Periode des Nachdrehens.

Haben die Fäden den erwünschten Draht erhalten, so hebt der Stift 3 an der

Zählscheibe J die Falle K

zum zweitenmale. Die Feder l zieht sofort den Arm f mit der dritten Riemengabel

und der unteren Gleitschiene g an, und bringt diese

Theile aus der Stellung der Figur 7 in jene der Figur 8, wobei

sämmtliche Riemen auf den Leerscheiben laufen.

Die Gleitschiene g löst durch ihre Verschiebung die

Kuppelung des Drehungszählers, indem sie gegen die schiefe Kante des Hebels j (Fig. 1) anstößt und

dadurch die Klaue u zurückschiebt. Dieselbe Schiene g bringt noch den winkelförmigen Sperrhebel v (Fig. 3 und 4) in jene Lage, daß der

bisher zurückgehaltene Einrückhebel s durch den Zug der

Feder p die Abschlagsbremse M schließt.

Um jedoch das Einsetzen dieser Frictionsscheibe behufs des Abschlagens der Fäden nicht allzu rasch eintreten zu lassen und dadurch bei der

vorhergehenden großen Spindelgeschwindigkeit schädliche Schläge herbeizuführen, so

ist eine ganz einfache Vorrichtung, der sogenannte „Moderateur“ angebracht worden, dessen Beschreibung weiter

unten folgt.

In Folge der Einrückung der Frictionsscheibe M geht die

Drehung der Leerscheibe R₂' durch Kegelräder

(Fig. 2)

auf die stehende Welle C, das Rad M₁ und die Bremsscheibe M, durch welche

die Hauptwelle, beziehentlich die Spindeln langsam, entgegengesetzt wie bisher

bewegt werden.

Durch das Abschlagen wird bekanntermaaßen die Aufwindersenkungsrolle o (Fig. 1) nach links bewegt

und hierbei der Hebel w aufwärts gedreht. Da nun dieser Hebel bei

ausgefahrenem Wagen gerade unter der Rolle am Winkelhebel x sich befindet, so wird in Folge dessen durch die Verbindungsstange y der Sperrhebel z des

Einschlagshebels t für die Einzugsbremse

zurückgezogen.

Nun wurde beim letzten Umsteuern der Arm q, wie oben

bemerkt, vom Excenter E₃ (Figur 3) freigelassen. Es

fällt daher im Momente des Zurückziehens des Sperrhebels z die Bremsscheibe N ein; zugleich aber wird

durch das Stängelchen r der Einrückhebel s für die Abschlagsbremse M

ausgelegt. Die dritte Periode ist beendet und das Einfahren des Wagens nimmt seinen

Beginn.

Die Aufwindemechanismen gelangen in bekannter Weise zur Thätigkeit und es muß nur

bezüglich der Quadrantenbewegung hervorgehoben werden, daß dieselbe die Verbesserung

aufweist, welche beim Schlumberger'schen Selfactor auf

der Pariser Ausstellung im Jahre 1867 zu sehen war.

An dem Quadrantenarm Q (Figur 1) ist am oberen

Ende eine Stange P angelenkt, welche unten durch den Arm

U mit dem Wagen verbunden ist. Die Stange P läuft mit der Rolle längs einer Bahn, der

Quadrantenschiene R. Beim Einfahren zieht der Wagen den

Quadrantenarm Q nach, und da die Bahn so geformt ist,

daß bei jeder Spindelumdrehung gerade die freigewordene Fadenlänge aufgewunden wird,

so findet eine regelmäßige Kötzerbildung statt.Näheres über diese „Verbesserung des

Quadranten“ hat zuerst Prof. Kick in seinem Ausstellungsbericht: Beiträge zur

Spinnereimechanik, Wien 1868, S. 39 mitgetheilt. Dieselbe Abhandlung ist in

Grothe's Spinnerei und Weberei auf der

Pariser Ausstellung 1867, Berlin 1869, S. 62 übergegangen. Eine Abbildung

und Beschreibung von Schlumberger's Selfactor mit

neuer Quadrantenbewegung ist in Armengaud's

Publication industrielle, t. XVIII p. 247 und Taf. 21 bis 25 erschienen.Soviel der Verf. in Chemnitz in Erfahrung brachte, stammt die neue

Quadrantenbewegung vom ehemaligen Ingenieur bei N. Schlumberger in Guebwiller (Elsaß), Hrn. Paul Hirtz ab, welcher dieselbe im Jahr 1862 am

Baumwollselfactor, im Jahr 1863 am Kammgarnselfactor zuerst anbrachte.Vor etwa vier Jahren trat Hr. Hirtz bei Rich. Hartmann (jetzt Sächsische Maschinenfabrik) in

Chemnitz ein, und entwarf hier den im obigen Aufsatz besprochenen

Streichgarnselfactor.

Am Ende des Wagenrücklaufes vollzieht sich eine neue Umsteuerung, um sämmtliche

Theile in ihre Anfangsstellung zurückzuführen, von welcher wir oben ausgegangen

sind.

So viel über diesen Streichgarn-Selfactor zum Verspinnen von ungedrehtem Vorgarn. Ist aber die zu erzeugende

Garnnummer durch einmaliges Spinnen nicht zu erreichen, ist also der Proceß zweimal

durch eigentliches Vorspinnen und Feinspinnen durchzuführen, so muß bei der letzten Operation das

gezwirnte Vorgarn zuerst aufgedreht, dann verzogen, schließlich aber mit dem

umgekehrten neuen Draht versehen werden.

Das Aufdrehen des Vorgespinnstes ist während dessen Lieferung zu vollenden; die

Spindeln müssen daher mit der größten Geschwindigkeit sich umdrehen und zu diesem

Zweck muß die Hauptwelle statt wie früher von dem ersten,

nun vom dritten Riemen ihre Bewegung erhalten. Im

Uebrigen bleibt die Aufeinanderfolge der Geschwindigkeiten unverändert.

Zu diesem sogenannten „Doppelspinnen“

oder „Surfiliren“ läßt sich der

vorliegende Selfactor ohne Weiteres durch Austausch des einfachen Sperrhebels L (Figur 4) mit dem in Figur 10

ersichtlichen doppelten Sperrhebel L, L' umwandeln. Die

eine Sperrnase erfaßt wie früher den zweiten, die andere

den dritten Riemenführer.

Der hieraus entspringenden Modification in der Riemenstellung wurde in Fig. 5 bis 8 durch

punktirte Fortsetzung des Sperrhebels L, L' Rechnung

getragen und dieselbe ist mit einigen Worten erklärt.

Da die Spindeln im Beginn der Wagenausfahrt mit der dritten Geschwindigkeit sich umdrehen sollen, so liegt der dritte Riemen auf der Vollscheibe R₃. Wird durch den Stift 1 des Drehungszählers der Sperrhebel L, L' gelüftet, so rückt der zweite Riemen gerade wie vorher auf die Vollscheibe R₂, der dritte Riemen aber begibt sich

– durch die Feder n (Figur 10) angezogen

– in die Ruhelage. Es drehen sich nun während des stattfindenden

Wagenverzuges die Spindeln mit der mittleren Geschwindigkeit und zwar so lange, bis

durch den Stift 2 von der Scheibe J die Falle K gehoben wird, worauf die Riemenstellung der Figur 7 wieder

Geltung erlangt. Nach Beendigung des Nachdrahtes erhalten die verschiedenen Theile

der Riemensteuerung die in Figur 8 ersichtliche Lage.

Bezüglich des ersten Riemens ist nur zu bemerken, daß er

während der Dauer der Wagenausfahrt wie vorher auf der Treibscheibe R₁ verharrt, da auf diesen Riemenführer der neue

Sperrhebel gar keinen Einfluß nimmt.

Die Umsteuerung am Ende des Wagenrücklaufes bewirkt, daß das Excenter E₂ den Arm f wie

früher nach rechts dreht; allein da die dritte

Riemengabel nun durch den Sperrhebel L, L'

zurückgehalten wird, so gelangt der dritte Riemen statt

auf die Leerscheibe R₃' auf die Vollscheibe R₂. Alles Andere bleibt unverändert.

Wir haben nun zum Schluß noch die nähere Anordnung des „Moderateur“ und des „Wagenrücklaufes“ zu besprechen.

Als Zweck des Moderateur wurde schon vorher angegeben, das rechtzeitige Einsetzen des

Abschlagsrades M₁ zu bewirken, damit den Spindeln

Zeit verbleibe nach der Periode des Nachdrehens nahezu in Ruhe zu kommen. Auf der stehenden Welle

C sitzt aus diesem Grunde unterhalb des zweiten

Kegeltriebes (für das Abschlagsrad M₁) eine

Schraube O, in deren Gänge der Hebel s' (Fig. 2) dann einfällt,

wenn nach der zweiten Auslegung der Falle K –

also am Schluß der II. Periode – die Schiene g

sich verschiebt und dadurch den winkelförmig gebogenen Sperrhebel v (Fig. 3) vom Einrückhebel

s entfernt. Die Feder p

vermag derzeit nur den Moderateurhebel s' in einen der

Schraubengänge einzuführen, ohne die Abschlagskuppelung zu schließen. Erreicht aber

der Hebel s' die in Figur 2 punktirt

angedeutete Höhe, so wird der Einrückhebel s angezogen

und das Abschlagsrad M₁ mit der Bremsscheibe M gekuppelt.

Je nachdem der Hebel s' weniger oder mehr Schraubengänge

zu durchlaufen hat, je nachdem also die Schraube O höher

oder tiefer gestellt wird, tritt der Zeitpunkt des Abschlagens der Fäden, der

Retourdrehung der Spindeln früher oder später ein. Damit der Moderateurhebel nach

dem Passiren der Gewindegänge nicht zu tief sich herabdrehe, ist rückwärts an

demselben eine Nase angegossen.

Die Anordnung zur Erzielung des Wagenrücklaufes, im Falle hart gedrehtes Kettengarn

gesponnen werden soll, ist aus Fig. 11 zu entnehmen.

Durch die vordere und hintere Stirnplatte des Wagenmittelstückes geht die dünne Achse

1, welche am vorderen Ende mit einem flachen Schraubengewinde versehen, hinten aber

durch Feder und Nuth gegen Drehung gesichert ist. Die Mutter der Schraubenspindel

bildet die eine Hälfte 2 einer Zahnkuppelung, deren andere Hälfte mit dem Rad 3 ein

Stück bildet. Letztere sitzt lose auf der verlängerten Nabe des Kuppelungstheiles 2,

welchen eine Spiralfeder außer Eingriff zu halten sucht. In das Rad 3 greift die mit

einem Stufenwürtel zusammengegossene Schraube ohne Ende 4, deren Lagerung in einem

Stelleisen am Wagen liegt. Dieser Stufenwürtel correspondirt mit einem etwas

kleineren Würtel 5 auf der Achse der Spindeltrommeln.

An dem vorerwähnten Stelleisen sitzt oben noch eine Rolle 6, über welche eine am

vorderen Kuppelungsmuff 2 befestigte Schnur nach der hinten am großen Headstock

angebrachten Doppelschnurrolle 7 läuft.

Sobald der ausfahrende Wagen seinen äußersten Stand erreicht, stößt der Kopf der

Schraubenspindel 1 gegen ein Winkelstück 8 am kleinen Headstock. In Folge dessen

wird die Spindel mit der Mutter zurückgeschoben, durch Zusammendrücken der

Spiralfeder die Zahnkuppelung geschlossen und die Bewegung der Spindeltrommelwelle

durch die endlose Schnur über den Würteln 4 und 5 auf die Schraube 4 übertragen.

Diese Schraube setzt das Zahnrad 3, beziehungsweise die ganze Zahnkuppelung in Drehung, wobei die

Schnur vorn auf den Hals der Kuppelungshälfte aufgewickelt und das Gewicht 9 hinten

am großen Triebstock gehoben wird.

Durch Drehung der Mutter 2 schiebt sich die Schraubenspindel 1 heraus und es muß

– des unverrückbaren Anschlages 8 wegen – der ganze Wagen vom kleinen

Headstock sich entfernen, gegen die Cylinder rücken.

Ist nun der Nachdraht beendet und erfolgt nach dem Abschlagen der Wageneinzug,

entfernt sich also der Kopf der Schraubenspindel 1 vom Anschlag 8, so rückt die

Spiralfeder die Zahnkuppelung aus einander und das Gewicht 9 verursacht durch sein

Herabgehen das Zurückdrehen der vorderen Kuppelungshälfte 2, so daß die Spindel in

die frühere Lage sich begibt. Je nachdem man die Schnur auf eine niedere oder höhere

Spur des Stufenwürtels 5 legt, wird die Geschwindigkeit des Wagenrücklaufes

verändert.

Noch fühlt sich der Verfasser verpflichtet, der Direction der Sächsischen

Maschinenfabrik für das freundliche Entgegenkommen Dank zu sagen, mit welchem

dieselbe ihm den Eintritt in ihre Etablissements gestattete und seine beabsichtigten

Studien förderte.

Tafeln