| Titel: | Anwendung der Mineralöle zum Reinigen der Wäsche. |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. XXXIII., S. 125 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Anwendung der Mineralöle zum Reinigen der

Wäsche.

Aus dem bayerischen Industrie- und Gewerbeblatt,

1872 S. 81.

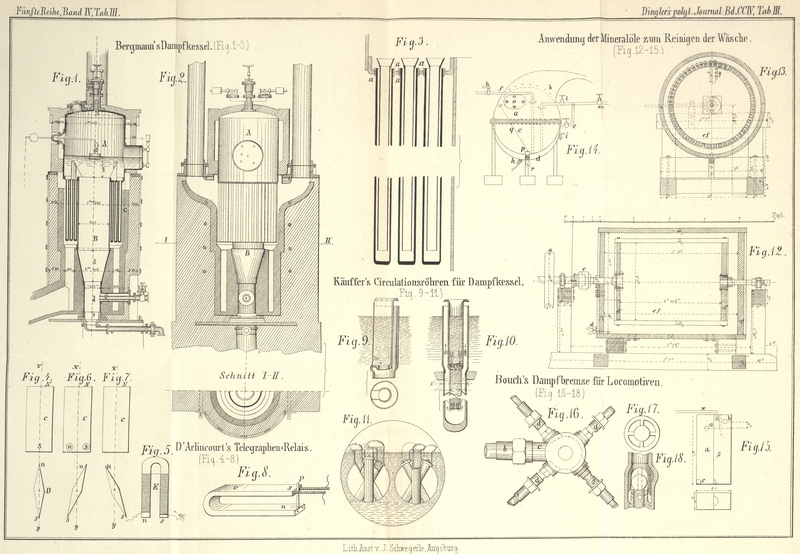

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Anwendung der Mineralöle zum Reinigen der Wäsche.

Zum Reinigen der Wäsche diente bisher fast ausschließlich die Seife. Ihre Anwendung,

welche hauptsächlich auf der Fähigkeit Fette aufzulösen beruht, erfordert vor Allem

möglichst wenig, am besten gar nicht façonnirte und (mit geringen Ausnahmen)

unbesetzte Gegenstände; ferner müssen dieselben ächt gefärbt seyn, und dürfen durch

Seife nicht angegriffen oder zerstört werden.

Bei der natürlichen Abneigung des Publicums, schmutzige Sachen behufs Reinigung

entweder von allem Besatz zu befreien oder gar ganz zu zertrennen, und bei dem

Umstande daß nicht ganz ächtfärbige Stoffe sowie Stoffe die von Thieren abstammen,

also Wolle, Seide, Leder, durch Seife nachtheilig verändert oder zerstört werden,

war man vielfach bemüht, zweckentsprechende Waschmittel zum Ersatz der Seife

ausfindig zu machen. Von allen zu diesem Zwecke in Anwendung gekommenen Substanzen

haben sich die flüchtigen Producte, welche bei der Destillation des Petroleums als

Nebenproducte gewonnen werden und unter verschiedenen Namen wie Naphta, Benzin,

Ligroin etc. in den Handel gelangen, am besten bewährt. Die mittelst dieser Stoffe

bewirkte sogenannte Trocken-Reinigung ermöglich;

die Wäsche fast aller Stoffe und in allen Farben, ob ächt oder unächt gefärbt,

ferner nimmt sie dem Stoffe Nichts von der ihm beiwohnenden neuen Appretur und

erlaubt das Vorhandenseyn von Besatz aller Art; ausgenommen hiervon sind im

Allgemeinen die baumwollenen Artikel, sowie die hellen Beinkleider und Westen.

Ich gebe im Nachstehenden nach der Brochüre „Die

chemischtrockene Reinigung von Hermann Droeße; Berlin, Verlag von

Theobald Grieben, 1871“ eine kurze

Beschreibung dieser in Berlin und anderen Orten in Anwendung gebrachten neuen

Methode des Waschens und der dazu erforderlichen Einrichtungen.

Die zur trockenen Wäsche bestimmten Gegenstände sortirt man folgendermaßen:

1) weißseidene Garderobestücke, sowie solche, bei denen Weiß in

der Musterung vorherrschend ist;

2) weißwollene, halbwollene etc., sowie gleichfalls die, bei

denen ein weißer Grund vorwiegt;

3) sammetene und die anderen seidenen;

4) halbwollene und die helleren reinwollenen;

5) dunkle wollene, als Herrenröcke, Paletots etc., wie etwaige

besonders schmutzige halbwollene,

um sie nach dieser Reihenfolge in die Waschmaschine zu

bringen, von welcher Fig. 12 den

Längen- und Fig. 13 den Querdurchschnitt darstellt. Die Waschmaschine besteht aus

einem äußeren festen Mantel und einer inneren beweglichen Lattentrommel. Die Latten

derselben sind circa 1 1/2 Zoll breit, haben gegen

einander einen Zwischenraum von 1/4 Zoll und sind an den beiden vollen Seitenflächen

zur Hälfte eingelegt und mit Holzschrauben befestigt. Der Querdurchschnitt zeigt,

daß der äußere Mantel aus einer unteren festen und einer oberen abnehmbaren Hälfte

sich zusammensetzt, welche beide in einem Absatz derart aufeinander passen, daß bei

der in Bewegung gesetzten inneren Trommel Nichts von dem Waschproduct, Naphta etc.,

nach außen fließen und verloren gehen kann.

Die innere Trommel hat eine durch die ganze Länge der Latten gehende Thür, welche an

beiden Enden vermittelst Flügelschrauben oder anderer Schlösser fest zu verschließen

ist. Die obere Mantelhälfte hat auf ihrer vorderen Hälfte einen gleichfalls in einem

Absatze liegenden Deckel und zwar von solcher Größe, daß die Thür der Lattentrommel

durch die Oeffnung gehen kann, man also beim Laden und Entladen der Waschmaschine

die ganze obere Hälfte des Mantels nicht abzuheben braucht. Die Durchgangslöcher in

den Seitenwänden des äußeren Mantels dürfen nicht größer seyn, als die Stärke der

eisernen Wellen gerade erfordert. Die untere und obere Hälfte des Mantels, sowie der letzteren Deckel

sind innen sauber mit Zinkblech auszuschlagen und in den Fugen sorgfältig zu

verlöthen, da Naphta etc. das Holz austrocknen und durchlaufen würde. Die bewegliche

Lattentrommel wird durch einen Riemen auf der Riemenscheibe a, welcher mit einer Scheibe der Dampfmaschine oder deren Transmission in

Verbindung steht, in Bewegung gesetzt und kann vermittelst eines in Fig. 13 angegebenen

Ausrückers ausgeschützt werden, indem der letztere die Verkuppelung c (Fig. 13) theilt. Die

Welle, welche von der Riemenscheibe bis zur Lattentrommel läuft, an der sie

befestigt ist, besteht also aus zwei Theilen, deren Endpunkte innerhalb der

beweglichen Hälfte der Verkuppelung an einander stoßen, wodurch ermöglicht wird, daß

nach dem Ausschützen der Waschmaschine zu anderen Zwecken, mit ihr auch die Welle

a in Bewegung bleiben kann. Zur Reinigung der

unteren Mantelhälfte kann die ganze innere Trommel herausgehoben werden, indem man

den an dem äußeren Lager innen befindlichen Stellring löst und die Trommel ein wenig

nach außen schiebt, wodurch das der Riemenscheibe zugekehrte Stück der an der

Lattentrommel befestigten Welle aus dem beweglichen Theile der Verkuppelung geht und

frei wird; für diesen Fall ist dann auch selbstverständlich die ganze obere Hälfte

des Mantels abzunehmen.

Der äußere Mantel ist in seiner unteren Hälfte an der der Riemenscheibe zugekehrten

Seite um einen Zoll tiefer, als an der anderen (18 und 17 Zoll), um das Auslaufen

der ganzen Waschflüssigkeit nach dem Gebrauche durch den Hahn d zu erleichtern. Das im Querdurchschnitt Fig. 13 sichtbare, in der

inneren Trommel angebrachte Bret y nimmt die in

letzterer befindlichen Gegenstände zum Theil bei ihrem jedesmaligen Umgange mit in

die Höhe und läßt sie nach Erreichung des höchsten Punktes wieder nach unten in die

Flüssigkeit fallen; zudem erleiden sie auf den nach innen etwas abgerundeten Latten

der sich drehenden Trommel beständig eine sanfte aber wirksame Reibung.

Bei Behandlung der, wie oben angegeben, sortirten Garderobestücke verfährt man in

folgender Weise:

Zunächst füllt man die Waschmaschine – nach Abnahme des Deckels des Mantels

und Oeffnen der Lattenthür der Trommel – mit dem zur Verwendung kommenden

Product, Naphta etc., bis das Niveau circa 3 bis 4 Zoll

in die Lattentrommel hineinsteigt, wozu etwa 6 bis 7 Eimer Flüssigkeit erforderlich

sind. In Fig.

12 und 13 gibt die Linie ef das ungefähre

Niveau der Füllung an.

Man bereitet nun den ersten Posten der zu reinigenden Gegenstände für die Maschine

vor.

Auf einen mit Zink beschlagenen, an den Rändern oben und zu beiden Seiten mit einer

Leiste versehenen Tisch wird jedes Stück einzeln ausgebreitet und an den

schmutzigsten Stellen, bei Kleidern z.B. unten herum, unterhalb der Aermel, auf der

Vorderseite der Taille etc., scharf mit dem Waschmittel gebürstet. Man bedient sich

hierzu sowohl starker Borsten- wie guter Wurzelbürsten. Bei dünnen Stoffen

wendet man selbstverständlich auch schwächere Bürsten an; bei Gaze, Grenadine etc.

unterläßt man das Bürsten ganz. Seide kann und muß scharf, am besten durchweg

gebürstet werden, ohne jede Gefahr, daß man helle Stellen reibe (wie dieß beim

Bürsten ohne Flüssigkeit der Fall wäre) oder der Seide den Glanz nehme; nur sorge

man dafür daß die Bürste stets gehörig mit Naphta etc. getränkt sey. Alle übrigen

dünnen Stoffe bürstet man nur der Kette entlang, um ein etwaiges Verziehen der Fäden

zu verhüten. Gleicherzeit sind Haken etc. bei allen Sachen zu entfernen oder

niederzuschlagen, um in der Waschmaschine Nichts zu zerreißen.

Die Leisten am Tische verhindern den Verlust von Waschflüssigkeit; man stellt jenen

nach vorn etwas gesenkt und fängt das schmutzig Ablaufende vermittelst einer an der

Vorderseite des Tisches befindlichen Nuth in einem Gefäß auf. Es liegt auf der Hand,

daß der unnöthige Verlust von jedem Tropfen Naphta, Benzin oder sonstigem

Waschmittel vermieden werde, da dieser selbst in der allerschmutzigsten Gestalt (wie

unten gezeigt wird) wieder nutzbar und klar zu machen ist.

Kleinere Sachen, welche leicht durch die Lattentrommel fallen könnten, als Schlipse,

Bänder, Schwanbesatz etc., wie auch sehr dünne feine Gewebe, Spitzen u. dgl., thut

man in einen Musselinsack, bindet ihn zu, und legt diesen wie die anderen

angebürsteten Gegenstände in die Maschine, schließt die Thür der Trommel und des

Mantels, und setzt sie in der bekannten Weise in Bewegung. Während die Maschine

läuft, bürstet und bereitet man die nächste Ladung vor.

Die Dauer und Schnelligkeit der Umdrehungen der Waschmaschine richten sich nach der

Qualität der Stoffe der betreffenden Ladung. Dünne weiße Stoffe kann man zur

Erreichung eines vollständig weißen Grundes circa 25 bis

30 Minuten bei 20 Umdrehungen der Waschmaschine per

Minute laufen lassen; seidene und Sammet-Sachen höchstens 8 bis 12 Minuten

bei 15 Umdrehungen; dicke weiße Stoffe, wie alle halbwollenen, eine gute halbe

Stunde bei 25 Umdrehungen; die dunklen Stoffsachen etc. ohne Sorge 3/4 bis 1

Stunde.

Nach Ablauf dieser Zeit nimmt man nach Ausschützen der Maschine die Sachen vorsichtig

in ein unten stehendes Gefäß heraus und ladet die Maschine mit der bereits

getrübten, aber vollständig brauchbaren Flüssigkeit, mit der nächsten dunkleren Post.

Die herausgenommenen Sachen werden in eine mit reinem Waschproduct gefüllte

Spülwanne, am besten in ein Kupfer- oder mit Zinkblech ausgeschlagenes

Holzgefäß von flach halbkugeliger Gestalt, stückweise gebracht, gespült und dann

getrieselt. Die Centrifugalmaschine sey von der größtmöglichen Schnelligkeit und ist

auf den höchsten Punkt ihrer Leistungsfähigkeit anzuspannen, um so viel als möglich

das in den Stoffen enthaltene Waschproduct wieder zu gewinnen, welches man in einem

der „Schnauze“ der Centrifuge sich anpassenden Gefäße auffängt

und, wenn das Niveau in der Waschmaschine gefallen, dieser wieder zusetzt. Während

des Austrieselns ist die Centrifuge mit einem auf dem Mantel der letzteren in Filz

aufliegenden Deckel zu schließen. Sammet allein ist weniger stark zu trieseln; allen

anderen Stoffen, also auch der Seide, schadet scharfes Trieseln keineswegs, wenn man

beim Entladen der Centrifuge Stück für Stück tüchtig in der bekannten Weise zwischen

den Händen klopft.

Aus der Centrifugalmaschine werden die Gegenstände schnellstens in ein Trockenzimmer

von möglichst hoher Temperatur gebracht.

Mit den übrigen Ladungen der Waschmaschine verfährt man in derselben Weise, wie

angegeben, dabei als Princip festhaltend, die in Thätigkeit befindliche Flüssigkeit,

das ist die in der Waschmaschine und Spülwanne, so viel und so schnell als möglich

auszunutzen. Letzteres schon aus dem Grunde, um das bei der Natur aller zur

Trocken-Reinigung verwendeten Flüssigkeiten unvermeidliche Verdunsten

derselben auf das Minimum zu reduciren.

Sodann kommt noch Folgendes in Betracht: So lange die Flüssigkeit in Bewegung und

Thätigkeit bleibt, hat sie durch den von ihr aufgenommenen Schmutz der

vorhergegangenen Ladung durchaus keinen Nachtheil und keine geringere

Reinigungskraft für die folgende, und man kann bei richtiger Reihenfolge der Farben

und Stoffe die Flüssigkeit benutzen, bis sie ein ganz schwarzes Aussehen angenommen

hat. Nach kurzem Stehen der Flüssigkeit aber fängt der in ihr enthaltene Schmutz an,

sich zu setzen und eine selbstständige schmierige Masse zu bilden, welche bei

Wiederaufnahme des Gebrauches der Flüssigkeit sich in die Gegenstände festsetzt und

aus Seide und baumwollenem Futter nach dem Trocknen nur äußerst schwer wieder zu entfernen ist. Bei wollenen Sachen hat dieser

Satz weniger, der Schmutz der in Thätigkeit gebliebenen Flüssigkeit gar nichts zu

sagen; dieser ist durch strammes Klopfen und bürsten nach dem Trocknen, jener

gleichfalls in derselben Weise oder durch nochmaliges Laufen in der Waschmaschine zu

entfernen.

Mit dem schmutzigen Waschproduct verfährt man folgendermaßen:

Ist ein sofortiger Gebrauch der Waschmaschine nicht nöthig, so läßt man es in dieser

wie in der Spülwanne, die mit einem genau passenden, an der Berührungsfläche mit

Filz beschlagenen Holzdeckel bedeckt wird, stehen, wo es sich innerhalb 12 Stunden

vollständig klar absetzt. Man hebt sodann vorsichtig die innere Trommel der

Waschmaschine aus, ohne die Flüssigkeit aufzurühren und schöpft (wie aus der

Spülwanne) behutsam das Klare von oben ab, läßt das unten befindliche Schmutzige in

ein Gefäß zum weiteren Verfahren laufen und wischt den Satz, der nach einer großen

Wäsche oft die Stärke eines halben Zolles erreicht, aus. Das Abgeschöpfte kann man

ohne Weiteres zum Füllen der Waschmaschine von Neuem in Gebrauch nehmen; für die

Spülwanne indessen, namentlich bei weißer Wäsche, nimmt man besser ganz reine

Waschflüssigkeit oder nach unten angegebener Methode destillirte. In größeren

Fabriken pflegt man die Flotte aus der Waschmaschine und Spülwanne in ein

Pumpen-Reservoir laufen zu lassen, um sie von da in ein großes

schmiedeeisernes Reservoir zu pumpen.

Nach öfterem Absetzen der Flüssigkeit hat solche ihr klares Ansehen verloren, ist

gelblich trübe und zum Gebrauch nicht mehr geeignet, daher es nunmehr nöthig ist,

sie durch Destillation wieder auf den früheren Zustand zu bringen.

Die zu destillirende Flüssigkeit bringt man durch das Rohr f oder durch das Mannloch o, Fig. 14, in die

Destillirblase. Dieselbe ist am besten ganz aus Kupfer gearbeitet und ruht auf

eisernen Füßen, welche nach Bedürfniß durch steinerne Sockel erhöht werden können.

Sie besteht aus der oberen Halbkugelschale a mit dem

Helme b und d, in deren

Mitte der Dampf wirkt; alle drei Schalen werden durch eine eiserne Verschraubung in

der Mitte der Blase zusammengehalten. m ist das

Hauptventil des Dampfes, der durch das Ventil 1 direct in die Blase hinein, durch

das Ventil e in den von den beiden unteren

Halbkugelschalen gebildeten Dampfraum gegeben wird. Nicht zu versäumen ist vor dem

Eintritt des indirecten Dampfes das Oeffnen des kleinen Hahnes i zur Entfernung der kalten Luft aus dem Dampfraum, der

dann alsbald wieder geschlossen wird. k ist der

Ablaßhahn für das Condensationswasser, welchen man zuerst ganz, wenn die Schalen

erwärmt sind, nur wenig, aber stetig geöffnet hält, ohne zu viel Dampf durch ihn

entweichen zu lassen. Die durch die beiden unteren Halbkugelschalen gehende Oeffnung

dient zum Entleeren des Rückstandes in ein unten stehendes Gefäß. Diese Oeffnung ist

zweifach verschlossen und zwar durch den conisch eingegossenen Rothgußstöpsel p, der nur nach oben durch eine Kette oder Eisenstange

q gehoben werden kann, sowie durch das von unten eingeschraubte, 4

Zoll starke und 3 Zoll lange, mit Schraubengewinde versehene Verschlußstück r. Man öffnet bis zum Kochen ziemlich stark das Ventil

l des directen Dampfes und vermindert den Eintritt

desselben nach Maaßgabe des Destillates, welches gleichmäßig und vollständig kalt

dem Ende des Kühlcylinders entströmen muß. Die Abtreibung der Blase bei einem Inhalt

von 500 Quart erfordert einen Zeitraum von circa zwei

Stunden. Bei dem fettlösenden Charakter müssen alle Verpackungen an der Blase, so

des Mannloches etc., nicht durch den sonst gebräuchlichen Kitt von Mennige und

Firniß, sondern mittelst Mehlkleister und Leinwand geschehen.

Die dem Kühlapparat entströmende Flüssigkeit besteht aus der zum Reinigen benutzten

Naphta etc. und den zu Wasser condensirten directen Dämpfen. Beide Flüssigkeiten

werden zusammen aufgefangen und später, nachdem eine Scheidung der zwei heterogenen

Stoffe in Folge ihres verschiedenen specifischen Gewichtes eingetreten ist, von

einander getrennt. Hierzu dient der in Fig. 15 abgebildete

Scheidungsapparat, welcher am besten aus starkem Zinkblech zu fertigen und oben wie

unten mit einem Eisenbande zu umlegen ist. α ist

der Behälter, a der Ausfluß des Wassers, β der Behälter und d

der Ausfluß des Naphta etc. Beide Behälter haben zwischen sich eine, unten die

Communication von 1 Zoll zulassende Scheidewand. Vor dem Gebrauch, resp. vor dem

Beginn des Ueberganges des Destillates füllt man den Scheideapparat zur Hälfte mit

Wasser, mindestens aber derart, daß der untere Communicationsraum mit Wasser

überdeckt ist. Durch das Ausflußrohr x des Kühlcylinders

fließt das aus Wasser und Naphta gemischte Destillat in des Scheideapparates Raum

β. Die weite im Raum β angebrachte unten offene Röhre von 6 Zoll Länge weist der

gemischten Flüssigkeit den Weg nach unten, wo sich die zwei verschiedenen Elemente

trennen und Naphta etc., weil von geringerem specifischen Gewicht, auf dem Wasser

schwimmt. Es wird nun bei weiterem Uebergange das Niveau beider Behälter steigen und

zwar wird das des Raumes β stets höher seyn, als

das des Raumes α. Doch ist die im Raume

befindliche Naphta nie im Stande, das ebendaselbst unten befindliche Wasser aus

diesem in den Raum α gänzlich hinüber zu drängen

und dem Ausflußrohre a zu entströmen.

Wenn vollständige Füllung beider Räume erreicht ist, wird die leichtere Flüssigkeit,

also das Waschproduct, der Oeffnung b und das Wasser der

Oeffnung α entströmen; ersteres leitet man durch

ein Rohr in ein Gefäß-Reservoir, am besten gleich nach der Wäscherei,

letzteres läßt man in einer Rinne ablaufen. Es ist ganz gleichgültig, ob die aus dem

Kühler kommende Flüssigkeit aus 9/10 Naphta und 1/10 Wasser besteht, oder umgekehrt. Man könnte bei

einer solchen Mischung ein unrichtiges Ausströmen für möglich halten, doch findet

man bei näherer Betrachtung, daß, wie bereits gesagt, einerseits die Naphta, welche

immer zuerst in den Raum β kommt, nicht unterhalb

des den Communicationsraum füllenden Wassers kommen kann, andererseits das Wasser

bei großem Uebergewicht immer zuerst die Ausflußöffnung a erreicht, da diese 2 Zoll tiefer als b

liegt. Wenn die Blase vollständig abgetrieben ist, gießt man nach Schließung der

Oeffnung a so viel Wasser in den Raum α bis alle noch in β befindliche Naphta herausgetrieben ist, und dient dann das am

Boden des Scheideapparates angebrachte Loch c zum

Ablassen des ganzen Inhaltes.

Die aus der Oeffnung b des Scheideapparates in die

Wäscherei abgelaufene Waschflüssigkeit ist vollständig gereinigt, und hat ein etwas

geringeres specifisches Gewicht als vorher. Gleich nach dem Destilliren ist sie

etwas trübe, milchig und muß einige Zeit, etwa 1 bis 2 Stunden ruhen, bis sie ihr

helles klares Ansehen wieder erlangt hat und in Gebrauch genommen werden kann.

Der effective Abgang an Waschmaterial bei der

Trocken-Reinigung kann demnach nur in dem nach dem Austrieseln in den

Stoffen Zurückbleibenden, wie in dem bei der Wäsche Verdunsteten bestehen.

Ersteres ist, wie erwähnt, durch starkes Trieseln, letzteres durch schleuniges

Zudecken nach dem Gebrauche und luftdichtes Verschlossenhalten aller Gefäße mit

Waschmaterial, auf das Minimum zu beschränken.

Die dem Trockenzimmer nach 1 bis 2 Stunden vollständig geruchfrei entnommenen

Gegenstände müssen noch einer genauen Durchsicht nach gebliebenen Flecken

unterworfen werden. Zur Ausbreitung der Gegenstände beim Durchsehen und Entflecken

kann man sich eines mit Wachstuch oder Leinwand bespannten Tisches oder Plättbretes

bedienen. Man findet in den Gegenständen nur noch solche Flecke, die ihrer Natur

nach sich in zuckerige oder mehl- (kleister-) artige theilen lassen.

Da alle Fettflecken etc. durch die trockene Wäsche zuverlässig entfernt sind, so ist

die Fortschaffung der gebliebenen Flecke bei dem gewonnenen reinen Grunde in den

Stoffen einfach und leicht. Während bei dicken wollenen Stoffen schon die Anwendung

einer gewöhnlichen Bürste genügt, ist bei allen übrigen reines kaltes Wasser, nach

Art der Farben mit etwas Spiritus oder Säure versetzt, das in fast allen Fällen

zweckerreichende Mittel; die Instrumente, Schwämme und kleine Bürsten, sind nach Art

der Zahn- und Nagelbürsten. Alle so entfleckten nassen Stellen werden sofort mit einem reinen

Lederlappen aufgetrocknet, die der Seide nach dem Abtrocknen mit Gyps belegt, zur

Vermeidung eines Randes. Nach vollständigem Trocknen läßt sich der Gyps mit einer

reinen weichen Bürste leicht entfernen und die auf schwarzer, sowie gerippter Seide

etwa zurückbleibenden Spuren kann man mit halbtrockener Brodkrumme abreiben. Alle

diese Manipulationen sind weder für den Glanz noch für die Farben seidener und

anderer Stoffe von Nachtheil. Reste von Stearin- und Wachsflecken, welche ja

in den meisten Fällen als fettige Körper in der trockenen Reinigung fortgehen,

entfernt man ebenso wie Siegellackflecke durch Alkohol. Alte Oelfarbenflecke sind

äußerst hartnäckig und versuche man deren Auflösung, wenn solche in der trockenen

Wäsche nicht gelingt, ohne alle Sorge vermittelst ganz reinen guten

Provenzer- oder Mohnöles, das längere Zeit darauf bleiben und von Zeit zu

Zeit wieder erneuert werden muß. Die Entfernung des großen Oelfleckes, wie auch in

vielen Fällen gleicherzeit der Oelfarben, geschieht leicht durch eine nochmalige

Trockenwäsche im Ganzen.

Da Naphta, Benzin etc. einen bedeutend niedrigeren Gefrierpunkt als Wasser haben und

dadurch in strengen Wintern eine das Hantiren in ihnen fast unmöglich machende Kälte

erlangen, so ist ein gelindes Anwärmen derselben schon aus dem Grunde nöthig, weil

die Reinigungskraft bei einer solchen niedrigen Temperatur eine geringere ist. Doch

kann dieses Anwärmen nur durch Dampf in einem mit doppeltem Boden versehenen

Kupfergefäß erfolgen und zwar nur bis zu dem Wärmegrad, welchen die Flüssigkeiten im

Sommer zeigen, der also für das Gefühl der Hand immer noch ein kühler bleiben muß.

Eine höhere Wärme zu geben, wäre wegen des stärkeren Verdunstens unvortheilhaft, im

Uebrigen zwecklos, den Farben der Stoffe sogar schädlich.

Die große Feuergefährlichkeit aller zur trockenen Reinigung benutzten Stoffe macht

äußerste Vorsicht nöthig. Die Räume der Wäscherei und Destillation dürfen nur durch

Dampf oder heiße Luft erwärmt werden und müssen hinreichend weit von der

Kesselfeuerung gelegen oder von dieser wie jeder anderen hellen Feuerung durch

massive Mauern getrennt seyn.

Dr. Zaengerle.

Tafeln