| Titel: | Neue Maschinen der Schwanitz'schen Gummiwaaren-Fabrik in Berlin. |

| Autor: | Rob. Schmidt |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. XLVIII., S. 184 |

| Download: | XML |

XLVIII.

Neue Maschinen der Schwanitz'schen Gummiwaaren-Fabrik in

Berlin.

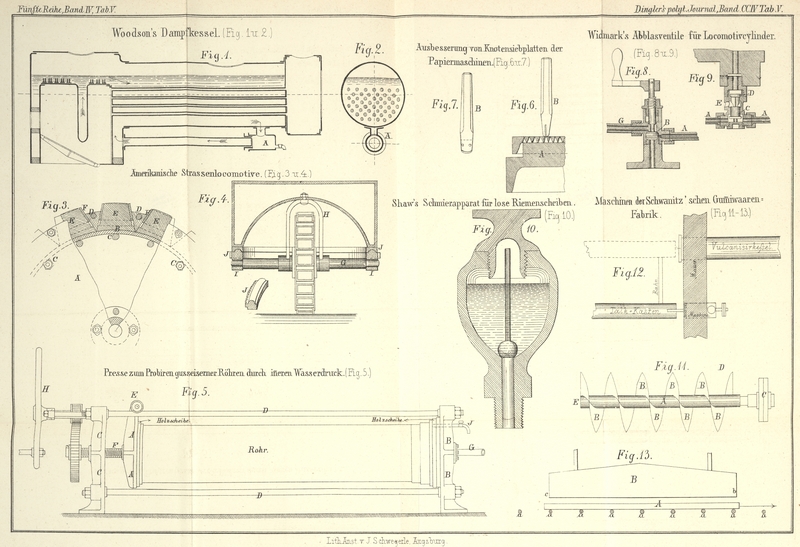

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Ueber neue Maschinen zur

Gummiwaaren-Fabrication.

Wir haben früher bei Besprechung der nun auch in Deutschland vielfach in Gebrauch

gekommenen Gummi-Treibriemen, der Gummiwaaren-Fabrik von C. Schwanitz in Berlin gedacht. In dieser Fabrik, welche von

Jahr zu Jahr eine größere Ausdehnung erlangt hat, sind mehrere neue Maschinen in

Anwendung, theils eigener und theils ausländischer Erfindung. Wir theilen hier zwei

dieser Maschinen mit; die erste hat in der Schwanitz'schen Fabrik ihren Ursprung, die zweite in England und ist auch von

dort bezogen.

1. Maschine zur Fabrication von soliden oder hohlen

cylindrischen Gummiwaaren. – Dieselbe dient zur Darstellung sowohl

von Gummischnüren, als von Gummischläuchen, und zwar in jeder gewünschten Dimension.

Bisher wurden bekanntlich die cylindrischen Gummiwaaren, sowie alle diese Waaren

überhaupt, aus plattenförmigen Körpern hergestellt, die erwähnten Schnüre und

Schläuche namentlich durch Zusammenwickeln solcher Platten. Schon lange war aber zu

diesem Zweck ein anderes Verfahren wünschenswerth, welches schneller und daher

billiger zu fabriciren gestattet. Die Schwanitz'sche

Fabrik hat sich dazu eines Mittels bedient, welches bereits in anderen

Industriezweigen vortheilhafte Anwendung findet, nämlich der Spiralfläche.

In Fig. 11 ist

eine, um eine drehbare Welle A gelegte und mit derselben

fest verbundene Spiralfläche (normale Spiralfläche) gezeichnet. In ihrer einfachsten

Anwendung dient diese Fläche bekanntlich 1) als Begrenzungsfläche der flachgängigen

Schraubengewinde; 2) als Transportmittel des Mahlgutes in Mühlen. Wird die

Spiralfläche von einer cylindrischen Fläche umschlossen und dabei letztere Fläche

stellenweise unterbrochen, so haben wir 3) das Princip welches in neuerer Zeit bei

den sogenannten Thonschneidern, den Ziegelmaschinen Anwendung findet; es ist dabei

nur für eine Eintritts- und Austrittsöffnung des Materiales zu sorgen, welche

Oeffnungen in Fig.

11 bezüglich bei D und E anzubringen sind. Bei dieser Construction bleibt die im Raume

befindliche Masse immer zeitweilig in Ruhe, wird dann aber von den Kanten der

Spiralfläche weiter zerschnitten, geknetet, hernach wieder fortbewegt. Denken wir uns endlich statt

der cylindrischen Umhüllung eine kegelförmige, die Verjüngung am Ende E der Welle, so wird dadurch der Raum zwischen

Spiralfläche und Umhüllungsfläche mehr und mehr verkleinert, und es kann daher

unsere Vorrichtung nutzbar gemacht werden, um 4) Massen welche Flüssigkeiten

enthalten, auszupressen. Dieses Princip ist neuerlich vom Maschinenfabrikant F. A.

Klusemann in Magdeburg angewandt worden, um die

Rübenschnitte, wie sie sich bei dem Diffusionsverfahren in der Zuckerfabrication

ergeben, zu entwässern.

Die in Rede stehende Maschine der Schwanitz'schen Fabrik,

arbeitet nach dem unter 3) angefühlten Princip, nämlich wie die Ziegelmaschinen,

natürlich mit den Modificationen in der Construction, welche theils durch das zu

bearbeitende Material (Gummi), theils durch das Fertigmachen (Vulcanisiren)

desselben, nothwendig werden. – Beziehen wir uns zur Erläuterung wieder auf

Figur 11,

so ist zunächst zu bemerken, daß bei unserer Maschine die Arbeitswelle A

horizontal liegt. Bei D ist

in dem Gehäuse eine Oeffnung angebracht, welche in ein nach oben sich erstreckendes

Rohr mündet; in dieses Rohr wird das Gummi gebracht, welches bereits hinreichend

vorbereitet, d.h. auf einer sogenannten Mischmaschine bearbeitet ist. Das Gummi in

diesem Rohre wird von oben belastet, und dadurch fortwährend in die Maschine

vorgeschoben. Die umschließende Hülle der Spirale ist doppelwandig und es wird in

den Raum zwischen ihren Wänden beim Arbeiten Dampf eingelassen, um dem Gummi die

nöthige Weichheit zu ertheilen. Mit dieser Hülle können bei E verschiedene Mundstücke verbunden werden, deren Querschnittsöffnungen

entweder kreis- oder ringförmig, dabei von den verschiedensten Dimensionen

seyn können.

Der cylindrische Strang, welcher die Maschine verläßt, ist ziemlich weich, und muß

daher vor dem Vulcanisiren, welches ihn fester macht, vorsichtig behandelt werden.

In der Schwanitz'schen Fabrik besteht dazu folgende

Einrichtung: Die beschriebene Maschine liegt derart in einer Maueröffnung, daß von

ihr einerseits nur das bei E (Fig. 11) befindliche

Mundstück, andererseits das Rohr über D und die

Betriebsriemenscheibe aus der Mauer tritt. Vor dem Mundstück befindet sich ein

eiserner, 50 Fuß langer Kasten (Fig. 12), welcher

Talkpulver enthält und die gebildeten Gummistränge zuerst aufnimmt. (Die

Gummischläuche werden auch innen mit Talkpulver versehen und dann über Eisendraht

gezogen.) Der erwähnte eiserne Kasten wird endlich zunächst seitlich, dann in einen

Vulcanisirkessel (Fig. 12), ein Dampfrohr von etwa 11/2 Fuß Durchmesser, geschoben. Nach

gehöriger Zeit wird der Kasten mit den jetzt fertigen Gummiwaaren aus dem Vulcanisirkessel wieder

herausgezogen.

Maschine (Presse) zum Vulcanisiren plattenförmiger Körper. –

Stärkere plattenförmige Körper stellt man bekanntlich aus dünnen Gummiplatten her,

indem diese auf einander gelegt, durch ihre große Klebrigkeit zusammengehalten

werden. Für dieses Zusammenlegen ist es durchaus erforderlich, daß sich keine

Luftbläschen zwischen den Flächen befinden. Denn wenn man diesen Fehler nicht

vermieden hat, so dehnen sich die Luftbläschen beim demnächstigen Vulcanisiren der

Platten (in der Wärme) aus, wodurch der Zusammenhang der sie umgebenden Theile

aufgehoben wird, und machen dadurch manche Gummistücke ganz unbrauchbar. Diesen

Uebelstand zu beseitigen, bezweckt die englische Maschine, welche solche Stücke

während des Vulcanisirens zusammengepreßt zu erhalten gestattet, wodurch nicht nur

ein Heben der Luftbläschen verhindert, sondern überdieß ein Auspressen der Luft

bewerkstelligt wird. In einem etwa 2 Fuß hohen Gestell befindet sich nämlich eine

Anzahl quer durchgelegter, kräftiger Rollen a, Figur 13. Auf

diesen liegt eine gußeiserne, oben eben gehobelte Platte A, welche etwa 8 Fuß lang und 4 Fuß breit, und in der Richtung des Pfeiles

horizontal bewegbar ist. Ueber dieser Platte befindet sich ein hohler gußeiserner

Körper B, von etwa denselben horizontalen Dimensionen

wie die Platte, welcher durch zwei Handräder und bekannte mechanische Hülfsmittel in

verticaler Richtung bewegt, d.h. der Platte A in solider

Weise mehr oder weniger genähert werden kann. Dieser hohle Körper B wird durch Dampf erwärmt, der an zwei Punkten seines

rechtsgelegenen Endes, bei b, einströmt und an einem zur

Linken gelegenen Punkte, bei c, ausströmt. Soll dieser

Apparat in Anwendung kommen, so wird die Platte A in der

Richtung des Pfeiles hervorgezogen, man packt dann auf dieselbe die plattenförmigen

Gummikörper, welche selbstverständlich alle gleiche Höhe haben müssen, schiebt

hernach die Platte unter B zurück und preßt endlich den

(mit einem Manometer für den Dampfdruck versehenen) Körper B gegen die Gummiwaare, um dieselbe durch seine Wärme zu vulcanisiren.

Dr. Rob. Schmidt in Berlin.

Tafeln