| Titel: | Ueber die Locomobil-Dampfmaschine des Mechanikers Molard zu Inneville; Bericht von Tresca. |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. LXV., S. 265 |

| Download: | XML |

LXV.

Ueber die Locomobil-Dampfmaschine des

Mechanikers Molard zu Inneville; Bericht von Tresca.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Februar 1872, S. 49.

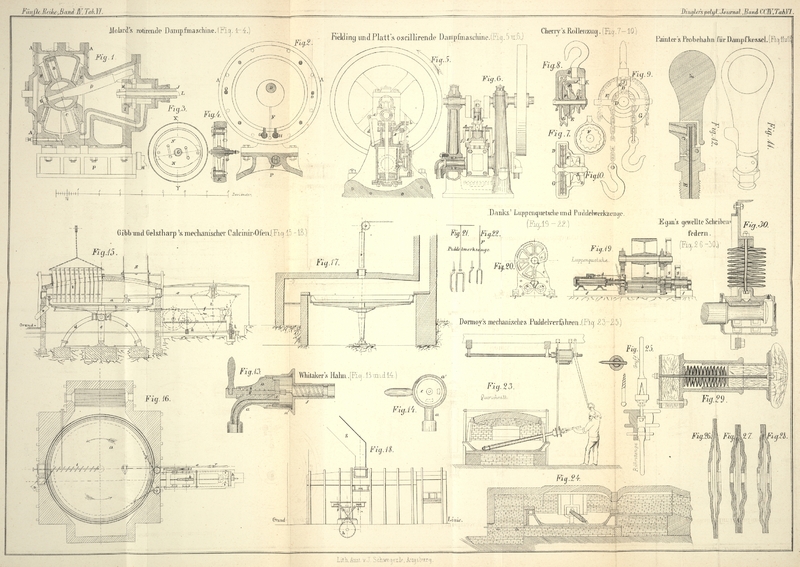

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Molard's rotirende Dampfmaschine.

Unter allen rotirenden Dampfmaschinen, welche beinahe täglich auftauchen, ist

unstreitig die Scheibenmaschine eine der interessantesten und sinnreichsten. Zuerst

in Belgien praktisch verwerthet, wo sie jedoch nur einen mittelmäßigen Erfolg hatte,

ist diese Maschine in England unter den Händen von Rennie

vielfach gebaut worden. Durch ihn wurde sie an Bord mehrerer Schiffe eingeführt, wo

die Eigenthümlichkeit ihres Spieles ohne Zweifel nicht ohne Einfluß auf ihren

vorübergehenden Erfolg gewesen ist.

Fig. 1 stellt

die Scheibenmaschine im senkrechten Längendurchschnitt, Fig. 2 in der Endansicht

dar. Man stelle sich zwei Kegel mit gleichen Basiswinkeln und gemeinschaftlicher

Horizontalachse vor, welche mit der Spitze einander gegenüber liegen. Wenn man, ohne

ihre gegenseitige Lage zu ändern, an jedem derselben den Theil in der Nähe der

Spitze hinwegließe, so könnte man längs einer, beiden Kegelflächen

gemeinschaftlichen Erzeugenden eine tangirende Ebene an die conische Doppelfläche

legen. Diese Berührung der Tangentialebene ist das, was in der Ausführung den

nämlichen Dienst leistet, wie die Metallliederung des Kolbens der gewöhnlichen

Dampfmaschine. Eine solche tangirende Ebene wird durch einfache Drehung um die

verschiedenen durch die Spitze nach der Kegelachse gezogenen Perpendikel, ohne

Reibung, nach und nach in alle Berührungslagen um die beiden Kegelflächen

herumgeführt werden können. Wir sehen sie in Form einer Scheibe B, von gewisser Dicke, welche die Stelle des

Dampfkolbens vertritt, gleichsam verkörpert. Zu dem Ende sind die Grundflächen

beider Kegel durch eine Seitenwand von der Gestalt einer Kugelzone mit einander

verbunden, wodurch eine Kammer oder ein Gehäuse entsteht, dessen beide Böden nach

Innen conisch sind. Hieraus geht hervor, daß die Scheibe rings um die Kegel alle

tangirenden Lagen

einnehmen kann, indem sie in jeder derselben das Gehäuse in zwei getheilte

Abtheilungen theilt, welche die beiden Dampfkammern der Maschine bilden. G und 0 sind Dampfcanäle, welche beide Kammern

abwechselnd mit dem Dampfkessel und der freien Luft in Verbindung setzen. Der

Dampfdruck ertheilt der Scheibe, während beide Kammern bezüglich des ein- und

ausströmenden Dampfes ihre Rolle wechseln, eine schaukelnde Bewegung.

Um die Arbeit des Dampfes zu verwerthen, muß derselbe in einen Raum eingeführt

werden, welcher die Fähigkeit besitzt, sich nach und nach zu vergrößern, sey es

während der Periode des vollen Druckes, oder während der Expansion. Ein solcher

Vorgang würde aber in keinem der beiden Räume, in welche die Berührungslinie der

Scheibe das Gehäuse theilt, stattfinden können, wenn nicht eine feste Scheidewand

F, Fig. 2, vorhanden wäre,

welche den Dampf in dem zwischen ihr und der Scheibe befindlichen Raum abschließt.

Dieser Raum nun vergrößert sich in Folge des Dampfdruckes auf die bewegliche

Scheibe, deren Berührungslinie unter diesem Druck ihren Ort fortwährend ändert.

Um die eigenthümlich schaukelnde Bewegung der Scheibe ungeachtet der festen

Scheidewand zu ermöglichen, ist in derselben eine mit einem Scharnier garnirte

Keilnuth angebracht. Zur Uebertragung der Triebkraft auf die Welle ist die centrale

Kugel oder Nuß des Scheibenkolbens mit einer zur Scheibe senkrechten Stange D ausgestattet, welche während des Ganges der Maschine

einen Kegelmantel beschreibt, und mittelst der Kurbel M

die Welle J in Rotation setzt.

Vorstehende Beschreibung gibt einen Begriff von der ursprünglichen Anordnung des

Erfinders Guibal; so ist in ihren Grundzügen die von Rennie adoptirte Construction und so jetzt noch die

Einrichtung der fungirenden Organe der Maschine von Molard in Luneville (Meurthe-Departement) beschaffen. Bei der einen

wie bei der anderen Construction ist die Reibung auf den Kegelflächen vermieden,

nicht aber die Reibung der Nuß in ihrem sphärischen Lager, und auch nicht die des

Kolbenrandes an den sphärischen Wänden des Gehäuses. Kurz, man vermindert die

Reibung wenig und erleichtert die Dampfentweichung längs der Berührungslinien,

welche ohne irgend eine Packung jede Communication zwischen den beiden Abtheilungen

des Gehäuses verhindern sollen. Molard hat zwar diese

Mängel nicht beseitigt, aber er hat an mehreren Theilen der Maschine bemerkenswerthe

Verbesserungen angebracht. Der Kolbenrand ist mit einer geeigneten Packung versehen.

Der Dampf circulirt, bevor er an die Einströmungsöffnung gelangt, in Räumen welche

rings um das eigentliche Gehäuse eine Dampfhülle bilden. Diese Räume und allerdings ein wenig groß,

und es befindet sich sogar zwischen den Vertheilungsorganen und den Kammern welche

die Stelle des Dampfcylinders vertreten, so zu sagen ein schädlicher Raum.

Die Regulirung des Dampfzuflusses geschieht mit Hülfe einer Verschließungsplatte,

welche vor zwei Oeffnungen sich nach der einen oder der anderen Richtung verschiebt,

je nachdem der Gang der Maschine zu rasch oder zu langsam ist. Zu diesem Zweck ist

die auf die Hauptwelle festgekeilte, in Fig. 3 im Aufriß und in

Fig. 4 im

Querschnitt nach der Linie XY dargestellte

Treibwelle in ihrem Inneren mit zwei eisernen Wangen N,

N ausgestattet, welche mit der Verschließungsplatte in Verbindung stehen.

Die Lage dieser Wangen wird durch die Wirkung der Centrifugalkraft und die

Gegenwirkung einer Spiralfeder bestimmt, welche so regulirt ist, daß die Stellung

der Wangen für eine gewisse Geschwindigkeit der Maschine einer gewissen

Dampfzuströmungsöffnung entspricht. Bei zunehmender Geschwindigkeit haben die Wangen

unter dem Einflusse der die Spannung der Feder überwiegenden Centrifugalkraft das

Bestreben, eine an der anderen vorüberzugleiten und dadurch auf automatische Weise

die Oeffnung für den Dampfzufluß zu verkleinern; bei abnehmender Geschwindigkeit

findet der umgekehrte Vorgang statt. Diese sinnreiche Anordnung läßt zwar in der

Ausführung die nöthige Empfindlichkeit ein wenig vermissen, indem die Oeffnung und

Schließung zu ungestüm vor sich geht; aber die Erfahrung wird ohne Zweifel auf eine

wirksamere Construction dieser Organe führen.

Es ist hauptsächlich der Charakter der Einfachheit, welcher bei Molard's Locomobile überrascht. Die Maschine ist auf dem Rücken eines

kleinen cylindrischen Röhrendampfkessels, die Welle parallel der Achse des letzteren

befestigt, und das Ganze, auf vier kleinen Rädern ruhend, bildet gewiß die

compacteste Anordnung, welche man finden kann. Die Stelle der Speisepumpe vertritt

ein seitwärts vom Kessel angeordneter Injector. Der ganze Apparat wiegt nicht mehr

als 1000 Kilogramme.

Bei Gelegenheit der Pariser Industrie-Ausstellung im Jahre 1867 stellte Molard einen Versuch mit seiner rotirenden Dampfmaschine

an. Der dynamometrische Zaum hatte einen mit einem Gewichte von 18 Kilogrm.

belasteten 0,72 Meter langen Hebel. Aus diesen Dimensionen ergibt sich eine

mechanische Arbeit von 81,43 Kilogrammmetern per

Umdrehung. Der Versuch dauerte 4 Stunden, 31 Minuten, 30 Secunden. Während der

ganzen Dauer desselben verbrauchte man 65 Kilogrm. Kohks und 544 Liter Wasser,

woraus sich eine Verdampfung von 8,52 Kilogrm. Wasser per Kilogrm. des Brennmateriales ergibt. Die totale Anzahl der Umdrehungen

der Maschine betrug 54050, also 199,08 per

Minute oder 3,318 per Secunde. Die Maschine entwickelte demnach eine

Arbeit von 81,43 × 3,318 Kilogrammmetern per

Secunde, also von 3,603 Pferdekräften. Der Verbrauch an Kohks per Pferdekraft und Stunde belief sich auf 65 : 3,603 × 4,525 = 4

Kilogrm., der Verbrauch an Wasser auf 34 Kilogrm. per

Pferdekraft und Stunde.

Tafeln