| Titel: | Alarmvorrichtung für Hochdruckdampf; von H. S. Jewell und F. Steele in Brooklyn (N. Y., Amerika). |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. CXV., S. 425 |

| Download: | XML |

CXV.

Alarmvorrichtung für Hochdruckdampf; von

H. S. Jewell und

F. Steele in Brooklyn

(N. Y., Amerika).

Aus dem Scientific American, Februar 1872, S.

127.

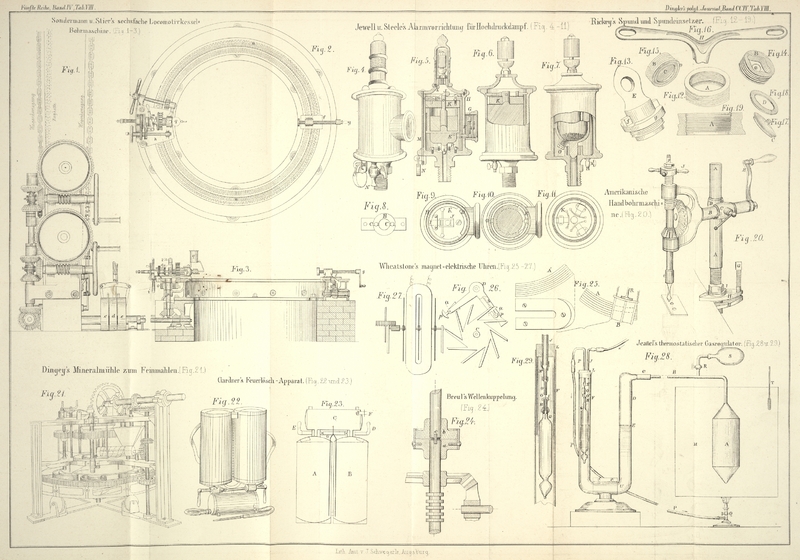

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Jewell und Steele's Alarmvorrichtung für

Hochdruckdampf.

Fig. 4 stellt

den Apparat in der perspectivischen Seitenansicht, Fig. 5 im senkrechten

Durchschnitte dar. A,

Fig. 5, ist

das conische Ventil, welches sich oben zu einer hohlen Kammer erweitert. Letztere

kann durch eingegossenes Blei belastet oder, wie Fig. 6 zeigt, massiv

gegossen werden, so daß sie ein gegebenes Gewicht repräsentirt. Der Ventilsitz ist

von einer in Fig.

8 in der unteren Ansicht dargestellten ringförmigen Platte B umgeben. C sind zwei

Canäle, durch welche, wenn das Ventil nur ein wenig von seinem Sitz gehoben wird,

genug Dampf entweicht, um jeder weiteren Hebung desselben vorzubeugen, bis sich die

Dampfspannung im Kessel wieder hinreichend gesteigert hat. Das Ventil kann natürlich

so belastet und die Weite der Canäle dergestalt justirt werden, daß die genannte

Wirkung bei einem gegebenen Drucke, z.B. bei 30 Pfund, erfolgt. Nehmen wir an,

dieser, nebst einem Spielraum von 3 Pfund, sey die Grenze der dem Maschinisten

gestatteten Dampfspannung im Kessel. Sobald also jene 30 Pfund erreicht sind,

entweicht der Dampf durch die Canäle C und strömt durch

die ringförmigen Räume D,

Fig. 9, nach

der Dampfpfeife, um den Maschinisten aufmerksam zu machen, daß die Spannung ihrer

Grenze sich nähert. Der Dampfstrom durch die Oeffnungen C läßt sich mittelst Schraubenventilen reguliren.

Sollte der Maschinist noch jenen Mehrdruck von 3 Pfund gestatten, so gelangt das

Instrument in ein anderes Stadium seiner Thätigkeit. E,

Fig. 10, ist

ein zweiarmiger, an seinem einen Ende mit einem Gegengewichte belasteter Krummhebel,

dessen anderes Ende unter der Schulter des Ventilgewichtes ruht, wie die Punktirung

bei E in Fig. 5 andeutet.

Indem das Ventil sich hebt, sinkt natürlich das Gegengewicht des Hebels E, der sich somit um seine Achse dreht. An die letztere

ist der Arm F,

Fig. 5,

befestigt und dieser enthält an seinem Ende einen Sperrhaken, welcher in ein

schräggezahntes Rad greift, dessen Achse, wie aus Fig. 4 ersichtlich, einen

Zeiger trägt. So oft nun der Maschinist den Dampfdruck die vorgeschriebene Grenze

überschreiten läßt, bewegt sich der Zeiger um den Abstand eines Zahnes weiter. Er

ist somit einer Controlle unterworfen, der er sich nicht entziehen kann. Da der

Sperrhaken bei fortgesetzter Drehung des Rades schließlich auf eine glatte zahnlose

Strecke trifft, auf welche er nicht wirken kann, so würde ein Versuch des

Maschinisten, den Zeiger durch wiederholte Steigerung des Dampfdruckes in seine

frühere Lage zu bringen, die Sache für ihn nur verschlimmern. Sollte er auch den

Spielraum von 3 Pfund überschreiten, und die Dampfspannung bis zu 35 Pfund steigern,

so hebt sich das Ventil so weit, daß es in dieser Lage stehen bleibt. Die

Vorrichtung, wodurch Letzteres erzielt wird, ist aus den Figuren 5 und 9 ersichtlich.

An der inneren Wand des Gehäuses befindet sich nämlich eine Rinne H, in welche der Riegel I

durch einen belasteten Hebel J geschoben wird, sobald

das Ventil sich hoch genug gehoben hat. Der nämliche Zweck kann auch mittelst Federn

erreicht werden, welche einige Riegel in der in Fig. 11 dargestellten

Weise vorschieben. An diesen Riegeln nun hängt ein Hülfsgewicht K (Fig. 5, 6, 9 und 11), welches von jenem

Moment an nicht mehr auf das Ventil wirken kann und so lange außer Wirksamkeit

bleibt bis man den Apparat geöffnet und die Theile wieder in ihre ursprüngliche Lage

gebracht hat. Es kann somit der Dampfdruck nicht um weitere 5 Pfund gesteigert

werden, ohne daß die Alarmpfeife fortwährend ertönt und den Vorgesetzten auf die

strafbare Ueberschreitung der Befugnisse des Maschinisten aufmerksam macht. Da der

Deckel der Dampfpfeife mittelst der Schraube L (Fig. 5) von

Innen aufgeschraubt und der Ventildeckel mit Hülfe der Stange M und des Vorhängschlosses N befestigt ist, so

bleibt dem Maschinisten keine andere Wahl, als die Folgen seiner Nachlässigkeit zu

tragen. Es ist einleuchtend, daß sich bei geeigneter Vergrößerung des Ventiles die

beschriebene Alarmvorrichtung mit dem gewöhnlichen Sicherheitsventil verbinden

läßt.

Fig. 7 stellt

eine andere Form der Alarmvorrichtung dar. Hier ist das Ventil mit Schrot belastet,

welches durch eine Scheibe O von leichtflüssigem Metall

in einer Kammer zurückgehalten wird. Das ein wenig sich hebende Ventil gibt zuerst

ein Alarmzeichen. Wird dieses nicht beachtet, so schmilzt die mit der Dampfspannung

zunehmende Temperatur die leichtflüssige Scheibe, das Schrot fällt aus der Kammer

und das Ventil wird

dadurch so sehr erleichtert, daß die Pfeife hinterher unter einem Dampfdruck ertönt,

der weit niedriger ist, als der Druck unter welchem die Maschine arbeiten soll.

Tafeln