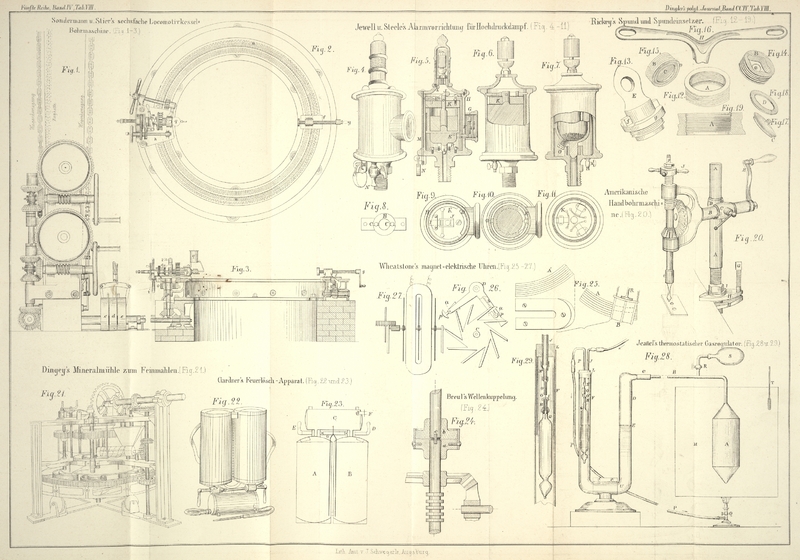

| Titel: | Wheatstone's magnet-elektrische Uhren. |

| Fundstelle: | Band 204, Jahrgang 1872, Nr. CXXVII., S. 455 |

| Download: | XML |

CXXVII.

Wheatstone's magnet-elektrische Uhren.

Aus dem Mechanics' Magazine, April 1872, S.

338.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Wheatstone's magnet-elektrische Uhren.

Die Quelle der zum Betrieb elektrischer Uhren erforderlichen Kraft war seither die

Volta'sche Batterie. Nachdem nun C. Wheatstone die letztere durch magnet-elektrische

Ströme ersetzt und dadurch alle mit der bisher angewandten Batterie verknüpften

Unannehmlichkeiten beseitigt hat, sehen wir die lange Reihe von Erfindungen, welche

seinen Namen zu einem so berühmten gemacht haben, um eine neue bereichert.

Bei dem in Rede stehenden System sind zwei Theile zu unterscheiden: 1) die durch ein

Gewicht getriebene Uhr oder die Normaluhr, welche die magnet-elektrischen

Ströme liefert; 2) die sympathischen Uhren oder Zeigerwerke, welche durch die

letzteren in Gang gesetzt werden. Zur Erzeugung der Ströme dient folgender Apparat.

Fig. 25

stellt die Pendelvorrichtung in der Seitenansicht und zum Theil im Grundrisse dar.

An das Ende der Pendelstange R sind zwei mit isolirtem

Kupferdraht umwundene Spulen neben einander befestigt, welche bei den Oscillationen

der Pendelstange abwechselnd über die Schenkel der permanenten Stahlmagnete A, A' gleiten. Die entgegengesetzten Pole dieser Magnete

liegen einander gegenüber, so daß, wenn die Spulen von A

nach A' schwingen, ein Strom durch den Draht nach der

einen, und wenn sie von A' nach A zurückschwingen, ein Strom nach der entgegengesetzten Richtung geht.

– Da diese Ströme eine gewisse Arbeit zu verrichten haben, indem sie die

„sympathischen“ Uhren in Gang setzen, so ist auch eine

gewisse Kraft erforderlich, um das Pendel fortwährend in Schwingung zu erhalten, und

zwar mehr Kraft, als erforderlich wäre, um eine Pendelstange mit einer gewöhnlichen

Linse von dem Gewichte der Spulen B in Gang zu erhalten.

Man kann sich davon überzeugen, wenn man die Drahtleitung und mit ihr den

galvanischen Strom während des Ganges der Uhren unterbricht. Das Pendel beginnt

alsdann mit großer Heftigkeit zu oscilliren, daher jede Uhr mit einem einfachen

Bremsstücke ausgestattet wird, welches die Wirkung des Pendels mäßigt und einer

Beschädigung in Folge zufälligen Reißens des Drahtes vorbeugt.

Fig. 26

stellt die Hemmung dar, welche das Pendel unter sehr geringer Reibung im Gang

erhält. Das Wichtigste an dieser Hemmung sind die um die Achsen a, a beweglichen Theile p,

p, welche die Stelle der Paletten oder Spindellappen gewöhnlicher

Echappements vertreten, und durch Federn s in ihrer

normalen Lage erhalten werden. Die Zähne des Hemmungsrades C wälzen sich auf diesen Paletten auf analoge Weise ab, wie die

epicykloidalen Zähne beim Rädereingriff, so daß eine Reibung eigentlich nur an den

stählernen Achsen stattfindet. In dem Momente wo der Zahn die Palette verläßt, gibt

er dem Pendel einen starken Impuls, und so wird die nöthige Kraft erzielt.

Die Art, wie die anderen Uhren durch die elektrischen Ströme in Thätigkeit gesetzt

werden, ist aus Fig. 27 zu ersehen. Jede Uhr ist mit einer gewöhnlichen

Galvanometerspirale und magnetisirten Nadeln ausgestattet. An der Drehungsachse der

Nadeln sitzt ein Getriebe welches in ein Kronrad greift. Letzteres setzt das

Zeigerwerk in Thätigkeit. Die Wirkungsweise ist folgende. Angenommen, die Nadeln

seyen anfangs den

Windungen parallel und das Pendel befinde sich in der einen Grenzlage seiner

Schwingungen, so sendet es, in die andere Lage schwingend, einen Strom durch die

Drahtwindungen und lenkt sämmtliche Nadeln jeder Uhr ab. Da die Nadeln mit sehr

geringer Reibung sich drehen, so machen sie vermöge ihrer Beharrung eine halbe

Umdrehung oder darüber. Indem nun das Pendel zurückschwingt, sendet es einen Strom

in entgegengesetzter Richtung. Da die Lage der Nadelpole rücksichtlich der

Drahtwindungen jetzt die umgekehrte ist, so gibt der Strom den Nadeln abermals eine

halbe Umdrehung und zwar in der nämlichen Richtung, so daß sie für jede Hin-

und Herschwingung des Pendels eine vollständige Umdrehung machen. Auf diese Weise

werden die Nadeln und mit ihnen die Zeiger der Uhr in fortwährender Rotation

erhalten. Man könnte etwa glauben, es bedürfe einer besonderen Vorkehrung, um die

Nadeln bei jedem Strom gerade eine halbe Umdrehung machen zu lassen, weil sonst der

folgende Strom entweder nicht im Stande wäre ihnen den vollen Impuls zu ertheilen,

oder sie nur veranlassen würde zu oscilliren, anstatt zu rotiren. Eine solche

Vorkehrung ist jedoch nicht nöthig; denn es hat sich gezeigt, daß, wenn man die

Normaluhr in Gang setzt, nach wenigen Umdrehungen die Rotation der Nadeln vollkommen

gleichförmig wird und es so lange bleibt, als die Uhr im Gang ist. Es ist die

Anordnung getroffen, daß jede kleine Abweichung nach einer Standuhr corrigirt werden

kann. Die ganze Arbeit, welche erforderlich ist um die Uhren im Gang zu erhalten,

beschränkt sich auf das regelmäßige Aufziehen der Normaluhr, worauf dann die anderen

Uhren mit der letzteren ganz übereinstimmend gehen.

Vorstehendes System ist an der Londoner Universität, sowie an mehreren anderen

Instituten eingeführt und übertrifft alle bisher für den gleichen Zweck in Anwendung

gebrachten Systeme rücksichtlich der Einfachheit des Mechanismus.

Tafeln