| Titel: | Schenker's transportable Gaslampen. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. IX., S. 25 |

| Download: | XML |

IX.

Schenker's transportable Gaslampen.

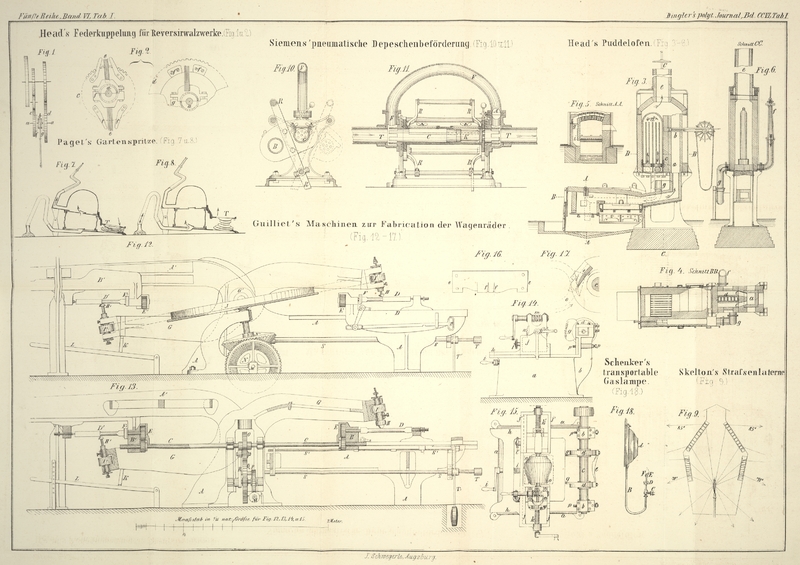

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Schenker's transportable Gaslampen.

Die Entdeckung der flüssigen Kohlenwasserstoffe, namentlich der Petroleumquellen in

Amerika, hat bereits eine vollständige Umwälzung in der häuslichen Beleuchtung zur

Folge gehabt und noch ist diese Bewegung durchaus nicht abgeschlossen. Die

außerordentliche Flüchtigkeit (die leichte Verdunstbarkeit) der

Destillationsproducte des Petroleums mußte unwillkürlich darauf denken lassen, diese

Leuchtstoffe in Gasform, in Lampen ohne Docht zu verbrennen; man hat ja eben in

diesen Stoffen ein vollkommen reines, von schädlichen Beimischungen freies, fertiges

Gas.

Dieses Bestreben ist in neuerer Zeit auch von Erfolg gekrönt worden und zwar hat man

auf zweierlei Weise die flüchtigen Kohlenwasserstoffe in brennbares Gas verwandelt:

1) durch Wärme (Verwandlung des Oeles in Dampf), 2) durch mechanische Arbeit

(Sättigung der Luft mit den Dämpfen der kohlenstoffreichen Flüssigkeiten bei

gewöhnlicher Temperatur).

Ein Apparat der ersteren Art wurde vorigen Winter in einer Versammlung des Dresdener

Gewerbevereines gezeigt und ist bereits in dem Berichte über diese Sitzung in der

Dresdener Gewerbevereins-Zeitung kurz beschrieben worden. Da sich seitdem die

Sache als vollständig lebensfähig erwiesen hat und wir jetzt im Stande sind, eine

Abbildung einer solchen transportablen Gaslampe zu

bringen, so wollen wir hiermit darauf zurückkommen.

A, Figur 18, ist ein

Blechgefäß, in welches Ligroin gefüllt wird; die Füllung muß aber der leichten

Entzündbarkeit des Ligroins halber am Tage geschehen. Das Gefäß wird durch eine

Schraube geschlossen. Aus dem Gefäß führt eine Röhre B

nach unten und dann wieder aufwärts; bei D ist sie mit

einem kleinen Näpfchen umgeben; C ist ein

eigenthümlicher Hahn (Schraube mit Conus). Der Brenner besteht aus den beiden

Theilen E und F. Der Theil

E ist ein waagrechtes Stück Rohr, welches in einer

Oeffnung des Hauptrohres B drehbar ist; es hat an der

Seite ein kleines Loch, welches man durch Drehen des Röhrchens bald mehr nach vorn,

bald mehr nach hinten, unter den Theil F bringen kann.

F ist ein Messingstück, welches der Flamme die Form

gibt.

Die Function der Lampe ist folgende: Zunächst wird der Hahn C aufgedreht; in Folge dessen strömt nach den Gesetzen der communicirenden

Röhren etwas Ligroin

aus der feinen Oeffnung in E und fließt an dem Rohre

herunter in das Näpfchen D. Nun dreht man den Hahn

sofort wieder zu und entzündet das Ligroin, welches mit unregelmäßiger, flackernder

Flamme brennt. Nachdem es ziemlich verbrannt ist, öffnet man den Hahn wieder und es

erscheint jetzt die eigentliche, regelmäßige Flamme von starker Leuchtkraft. Das

erste Anzünden des Leuchtstoffes bewirkte eine Erhitzung des Brenners und eines

Theiles der Röhre B; dadurch wird nun das Ligroin,

welches einen sehr niedrigen Siedepunkt hat, schon während seines Laufes in der

Röhre in Dampf verwandelt und tritt auch als solcher aus. Die Wärme der nun

fortbrennenden Flamme genügt, die nachfolgende Flüssigkeit immer wieder zu

verdampfen.

Die in Fig. 18

abgebildete Lampe ist eine Wandlampe in einfachster Form, wie sie zur Beleuchtung

von Küchen, Corridors, Kellern, Arbeitsräumen u. dgl. verwendbar ist.

Klempnermeister Schenker in Dresden, dem wir diese

Brenner verdanken und dem sie auch patentirt worden sind, fertigt auch Lampen in

anderer Form und in eleganter Ausstattung. Wir finden Hängelampen mit einer, zwei

und mehr Flammen, welche alle von einem Gefäß aus gespeist werden (man will auch

Kronleuchter dieser Art herstellen), ferner Straßenlaternen und Tischlampen. Zu

letzterem Zwecke eignet sich die neue Beleuchtung weniger, da eine einzelne Flamme

nicht vollständig ruhig ist und eine Bedeckung mit Glocken nur in Tulpenform möglich

erscheint. Am praktischesten für den Hausgebrauch sind die Lampen, welche sowohl

stehen, als auch an der Wand und an der Decke hängen können. Zu diesen Lampen gibt

es auch Kochapparate, die im Haushalte außerordentlich gut verwendbar sind.

In Dresden sind die Hängelampen schon ziemlich verbreitet; die Straßenlaternen kann

man seit einiger Zeit im Stadtgute in Räcknitz bei Dresden brennen sehen. Sehr viel

von den neuen Lampen geht nach Süddeutschland und Oesterreich, neuerdings auch nach

Norddeutschland. Der Moskauer Ausstellung hat der Erfinder eine Auswahl der besten

Hängelampen zugesandt.

Fassen wir nun die Vortheile dieser Apparate zusammen, so empfehlen sie sich:

1) durch Billigkeit der Lampen selbst; eine einfache Hängelampe

wie die abgebildete kostet 2 Thaler, andere je nach der Ausstattung mehr;

2) durch Billigkeit des Brennstoffes; die Stunde Brennzeit kostet

bei einer Lichtstärke, wie sie etwa ein Fischschwanzbrenner in Gas hat, auch nicht ganz 3

Pfennige; im Kochapparat geräth ein Liter Wasser für noch nicht 1/2 Pfennig in's

Kochen;

3) durch ihre Transportfähigkeit;

4) durch ihre Gefahrlosigkeit. Nur bei offen stehendem Hahn

während des Nichtbrennens könnte durch Entzündung des ausgeströmten Ligroins und

seiner Dämpfe ein Unglück entstehen; dasselbe ist aber auch bei der

Gasbeleuchtung der Fall.

Zu wünschen bleibt aber bei der neuen Erfindung noch:

1) eine ruhigere Flamme; die Gestalt und Ruhe derselben hängt von

der peinlich genauen Construction des Brenners und der Richtung des kleinen

Röhrenstückes E ab;

2) die Herstellung verschiedener Flammen, namentlich des

Argandbrenners.

Die Erreichung dieser Ziele gehört durchaus nicht zu den Unmöglichkeiten und es würde

namentlich mit der Herstellung des Rundbrenners (mit Cylinder) die neue Beleuchtung

auch in den feinsten Salons Eingang finden. (Dresdener

Gewerbevereins-Zeitung.)

Tafeln