| Titel: | Selbstthätige Apparate zur Entfernung des Condensationswassers aus Dampfleitungen. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. XLII., S. 161 |

| Download: | XML |

XLII.

Selbstthätige Apparate zur Entfernung des

Condensationswassers aus Dampfleitungen.

Nach dem Scientific American, September 1872, S. 159 und 166, und Engineering, September

1872, S. 212.

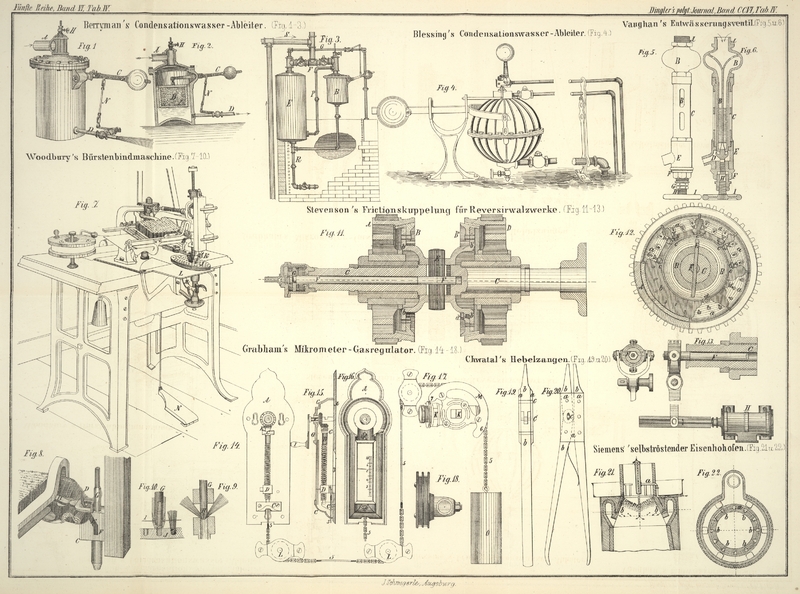

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Selbstthätige Condensationswasser-Ableiter.

Im Jahrgang 1869 des polytechn. Journals, Bd. CXCII

S. 7, wurde eine „Uebersicht von Apparaten, welche automatisch

den Abfluß des Condensationswassers aus Dampfleitungen regeln“,

mitgetheilt. Da sich die Zahl der dieser Kategorie angehörigen Vorrichtungen seitdem

vermehrt hat, so lassen wir als Ergänzung die Beschreibung einiger neuen

Constructionen folgen.

1) Condensationswasser-Ableiter von R. Berryman zu

Hartford (Conn., Amerika). – Dieser

Apparat ist in Fig.

1 in perspectivischer Ansicht, und in Fig. 2 im

Verticaldurchschnitte dargestellt. A ist das Rohr,

welches das Condensationswasser aus irgend einer Dampfleitung dem Apparate zuführt.

B (Fig. 2) ist ein an dem

Ende eines Hebelarmes hängender Schwimmer. Die Drehungsachse dieses Hebelarmes tritt

durch eine Stopfbüchse und trägt an ihrem Ende den Hebel C. Dieser beherrscht mittelst einer justirbaren Gelenkstange N das Ventil des Ablaßrohres D, durch welches das Condensationswasser nach einem beliebigen Orte

geleitet wird. Der Schwimmer B wird durch das am Ende

des Hebels C angebrachte Gewicht zum Theil balancirt, so

daß, wenn sich der Behälter mit Wasser füllt, und der in dasselbe eingetauchte

Schwimmer an Gewicht verliert, das Gegengewicht des Schwimmerhebels C sinkt, dadurch das Ventil des Rohres D öffnet und den Ausfluß des Condensationswassers

veranlaßt. Wenn das letztere bis ungefähr auf die halbe Höhe des Behälters

herabgesunken ist, so gewinnt der Schwimmer wieder hinreichendes Gewicht, um den

belasteten Hebel zu heben und dadurch das Ventil zu schließen. Ist dieses geschehen,

so bedecken immer

noch mindestens 6 Zoll Wasser die Mündung des Ausflußrohres, so daß ein Dampfverlust

unmöglich ist. Die Kraft des Schwimmers ist gleich dem Gewichte eines gleichen

Volumens Wasser, d.h., wenn der untergetauchte Schwimmer einen Kubikfuß mißt, so

würde der in Folge der Entfernung des Wassers ausgeübte Zug 62 1/2 Pfund betragen.

Der am oberen Theile des Condensationswasserbehälters angebrachte Hahn H dient zum Ausblasen der Luft.

Fig. 3 stellt

eine Modification des so eben beschriebenen Apparates dar, bei welcher es sich darum

handelt, das Condensationswasser ohne Vermittelung von Pumpen wieder in den

Dampfkessel zurückzuschaffen. E ist ein Cylinder, dessen

Boden mit dem Wasserraum des Kessels durch eine Röhre R

in Verbindung steht. Diese Röhre ist mit einem gegen den Kessel sich öffnenden

Ventil versehen und in der Abbildung in der Gegend des Ventiles durchbrochen

dargestellt, um letzteres sichtbar zu machen. Die Ablaufröhre S der Dampfleitung ist durch die Röhrenarme F

mit dem Schwimmerkasten B und mit dem Cylinder E verbunden. Jeder dieser Röhrenarme ist mit einem gegen

das Innere der Cylinder sich öffnenden Ventil versehen. Eine Röhre G, deren Ventil durch den Heber des Schwimmerkastens,

wie in Fig. 1

und 2,

geöffnet und geschlossen wird, setzt den Dampfraum des Kessels mit dem Cylinder in

Verbindung. Der Schwimmerkasten B steht, wie aus der

Abbildung ersichtlich, oben und unten durch zwei Röhren mit dem Cylinder E und seiner Röhre in Verbindung. Die Wirkung ist nun

folgende. Das aus der Dampfleitung herbeifließende Wasser öffnet die Ventile der

Röhrenarme F und füllt die Cylinder E und B auf gleiche Höhe,

bis der Schwimmer des Cylinders B weit genug

untergetaucht ist, um seinen belasteten Hebel sinken und das Ventil der Röhre G öffnen zu lassen. Die Ventile F schließen sich alsdann, und das Wasser im Schwimmerkasten behauptet

seinen Stand, bis das Wasser des Cylinders E sich in den

Kessel entleert hat und bis zur unteren Mündung der von dem Schwimmerkasten nach dem

Cylinder führenden Röhre P gesunken ist. Der Dampf

steigt hierauf durch diese Röhre in die Höhe und das Wasser des Schwimmerkastens

fließt durch die untere Röhre aus, bis der mit dem Niveau des Wassers sich senkende

Schwimmer den Dampf absperrt. Das Condensationswasser fließt alsdann wieder durch

die Ventile herbei und der Vorgang wiederholt sich auf die beschriebene Weise.

2) Condensationswasser-Ableiter von J. H. Blessing in

Albany (N. Y., Amerika). – Auch dieser am 13 Febr. 1872 patentirte

Apparat hat den Zweck, die Dampfleitungsröhren selbstthätig ohne Pumpen oder

dergleichen Hülfsmittel von Wasser zu entleeren und das letztere dem Kessel wieder zuzuführen,

und zwar mit einer Temperatur welche nur um einige Grade niedriger ist, als

diejenige des Dampfes selbst. Fig. 4 gibt eine

perspectivische Ansicht des Apparates. Die drei Verbindungsröhren, welche in der

Abbildung abgebrochen dargestellt sind, erstrecken sich in der Wirklichkeit in

horizontaler Richtung weit genug, um eine für das Spiel der Vorrichtung hinreichende

Elasticität zu gewinnen. Das wesentlichste Organ des Apparates ist eine Hohlkugel,

welche ihre Aufhängung an dem einen Ende eines Hebels findet, dessen anderes Ende

ein Gegengewicht trägt. Die oberste Röhre steht mit dem Dampfraum des Kessels in

Verbindung; sie öffnet und schließt sich rücksichtlich der Kugel durch das am

höchsten Punkte der letzteren angebrachte selbstthätige belastete Ventil. Die zweite

unter ihr befindliche Röhre speist die Kugel mit dem Condensationswasser des

Heizapparates. Sie ist mit einem gegen die Hohlkugel sich öffnenden Ventil versehen.

Die dickere Röhre am Boden verbindet die Kugel mit dem Wasserraum des Kessels und

ist mit einem gegen den letzteren sich öffnenden Ventil ausgestattet. Das Spiel des

Apparates ist nun folgendes. Wenn die Hohlkugel mit einem gewissen Gewichte

Condensationswasser sich gefüllt hat, so überwiegt sie das am anderen Hebelende

befindliche Gewicht und sinkt herab. Beim Sinken bewegt sie den Mechanismus des

Dampfventiles hinreichend, um den Schwerpunkt des mit demselben verbundenen

Gewichtes über seinen Stützpunkt hinaus zu verrücken, dadurch die Gewichtkugel zum

Fall zu bringen und das Dampfventil zu öffnen. Der Dampfdruck schließt nun das

Ventil in der Speiseröhre und gestattet dem Condensationswasser der Hohlkugel, durch

die Bodenröhre, deren Ventil sich öffnet, in den Dampfkessel zu fließen. Indem die

Hohlkugel durch den Abfluß des Wassers leichter wird, hebt sie sich unter dem

Einfluß des Gegengewichtes und das Dampfventil wird in Folge dieser Bewegung

abgesperrt. Zugleich öffnet sich wieder das Ventil der Speiseröhre, um von Neuem

Condensationswasser in die Hohlkugel fließen zu lassen, und so wiederholt sich das

Spiel des Apparates in gleicher Weise. Der Mechanismus des Dampfventiles ist auf das

Genaueste justirt und so eingerichtet, daß dasselbe stets vollständig geöffnet und

geschlossen wird. Außerdem ist noch ein Ventil zum Ausblasen der Luft an der Kugel

angebracht.

3) Entwässerungsventil von Henry Vaughan in Lincoln

(England). – Dieser, in Fig. 5 im Aufrisse und in

Fig. 6 im

senkrechten Durchschnitte dargestellte compendiöse Apparat gehört in die Classe

derjenigen Condensationswasser-Ableiter, bei welchen der Ausfluß von der

Verlängerung und Verkürzung einer Röhre in Folge der Temperaturveränderung abhängig ist. Um den

Apparat, welcher bei A an die Dampfleitung geschraubt

wird, für den Gebrauch herzurichten, läßt man erst den Dampf hindurchblasen, damit

die Röhre B die Temperatur desselben annimmt. Ist dieses

geschehen, so schraubt man das Ventil D dicht gegen die

untere Mündung dieser Röhre und sichert durch die Stellmutter G die Lage des Ventiles. Wenn sich nun das Condensationswasser in der

Röhre B ansammelt, so kühlt diese sich ab, zieht sich

zusammen und läßt das Wasser zwischen ihrem unteren Ende und dem Ventil D entweichen. Nach Entfernung des Wassers kommt der

heiße Dampf mit der Röhre B in Berührung, und dehnt

dieselbe aus, so daß das untere Ende derselben wieder gegen das Ventil angepreßt und

der Verschluß bewerkstelligt wird.

Tafeln