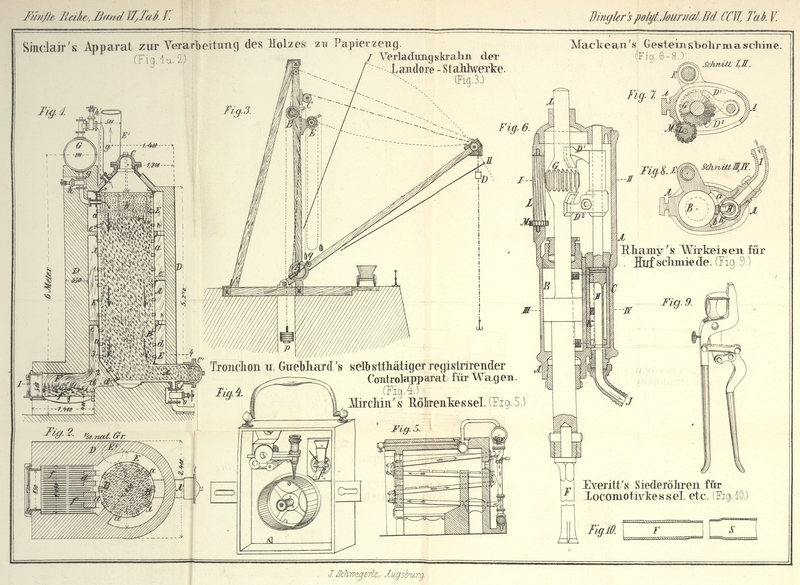

| Titel: | Sinclair's Apparat zur Verarbeitung des Holzes zu Papierzeug auf chemischem Wege. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. LXIV., S. 235 |

| Download: | XML |

LXIV.

Sinclair's Apparat zur Verarbeitung des Holzes zu Papierzeug auf

chemischem Wege.

Aus Armengaud's Publication industrielle, 1872, t. XX p.

264.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Sinclair's Apparat zur Verarbeitung des Holzes zu

Papierzeug.

Der Apparat von Georg Sinclair, Maschinenfabrikant in

Leith (Grafschaft Edinburgh)Hinsichtlich Sinclair's Verfahren zur Darstellung

des Holzstoffes sehe man die Mittheilungen „über

Cellulosepapier“ im polytechn. Journal Bd. CCIV S. 34/(zweites Maiheft

1872), besteht aus einem geschlossenen Kessel mit doppelter Hülle, welcher direct

von einem Herd aus geheizt wird. Derselbe enthält das Holz in gut zerkleinertem

Zustande, gemengt mit dem geeigneten Quantum von Aetznatronlauge. Fig. 1 stellt diesen

Kessel und den Ofen, worin er gelagert ist, im achsialen Verticaldurchschnitte, Fig. 2 im

Horizontaldurchschnitte nach der gebrochenen Linie 1–2–3–4

dar.

Der eigentliche Kessel A besteht aus einem oben und unten

conisch zulaufenden Cylinder aus starkem Eisenblech und enthält einen dünnwandigen

metallenen Behälter B von entsprechender Form, welcher

mit zahlreichen feinen Löchern durchbohrt ist. Dieser siebartig durchlöcherte

Cylinder ist mit dem Kessel durch kleine Stehbolzen a

verbunden, so daß zwischen ihm und dem letzteren ein ringförmiger, 30 bis 40

Millimeter breiter Zwischenraum bleibt. Auf diese Weise kann der Kessel A den in dem inneren siebartigen Behälter befindlichen

Holzstoff nicht berühren, also auch nicht überhitzen oder verbrennen; die Lauge kann

ferner frei in dem ringförmigen Raume circuliren, aufsteigen, dabei durch die Mitte

des Behälters ihren Weg nehmen, wieder herabsteigen und durch die Löcher austreten,

also in der Masse der in Behandlung befindlichen Fasern circuliren und dieselben

durch fortgesetztes Sieden extrahiren und zertheilen. Für gewisse zarte Faserstoffe,

welche geneigt sind sich zu compacteren Massen zusammenzuballen, so daß sie von der

Flüssigkeit dann nicht so leicht durchdrungen werden können, bringt man zur

Beförderung der Circulation der Lauge in der Mitte des Behälters eine in Fig. 1 durch

Punktirung angedeutete durchlöcherte Röhre b an, welche

oben offen, unten geschlossen ist.

Die Beschickung des Kessels erfolgt von oben, nach Entfernung eines gußeisernen

Deckels C, welcher auf eine an das conische Ende des

Kessels genietete Tubulirung von gleichem Material geschraubt ist. Die Entleerung

des Kessels wird

durch Losschrauben des Deckels C¹ bewerkstelligt,

welcher das am unteren Ende des Kessels angebrachte cylindrische Rohr A¹ außerhalb des Mauerwerkes verschließt. Diese

Anordnung erleichtert das Herausziehen des Holzstoffes aus dem Behälter B und das Einfüllen desselben in die untergestellten

Gefäße, welche man alsdann nach dem Apparat schafft, worin die weiteren Proceduren

mit dem Stoffe vorgenommen werden.

Der Kessel ist in einem gemauerten Ofen D eingeschlossen

und der directen Einwirkung des auf dem Roste f des

Herdes F brennenden Feuers ausgesetzt. Die Flammen und

gasförmigen Verbrennungsproducte streichen in der Richtung der Pfeile durch die

Canäle oder Abtheilungen d, d des den Kessel umgebenden

ringförmigen Raumes E und entweichen schließlich durch

den Schornstein E¹. Um die Ueberhitzung der dem

Herd gegenüberliegenden Kesselwand zu vermeiden, ist der Kessel an dieser Stelle

durch eine Lage feuerfester Ziegel d¹ geschützt.

In der Nähe des oberen Kesseldeckels ist auf dem Mauerwerk ein cylindrischer

Behälter oder Recipient G angeordnet, welcher zur

Speisung des Kessels mit der zur Operation nöthigen Lauge oder sonstigen Flüssigkeit

dient. Zu dem Ende gehen von diesem Behälter aus zwei Röhren g und g¹ welche zur Regulirung des

Ausflusses mit Hähnen h und h¹ versehen sind, nach dem Kessel. Durch die untere Röhre g gelangt die Flüssigkeit in den Kessel, während die

obere den zum Ausflusse erforderlichen Druck auf die Oberfläche der Flüssigkeit

wirken läßt.

Vorstehender Anordnung gemäß ist nun der Gang der Operation folgender. Man schraubt

den Deckel C los, beschickt den siebartigen Behälter B mit dem Holzstoff und fügt die erforderliche Quantität

caustischer Soda hinzu; dann füllt man den Kessel A

vollständig mit Wasser. Nachdem man den Deckel wieder aufgeschraubt hat, öffnet man

die Hähne des Recipienten G, welcher den Kessel stets

mit Flüssigkeit gefüllt erhalten soll. Hierauf zündet man das Feuer an, und

unterhält es in langsamem Brande, um den Faserstoff und die Lauge unter einer

gewissen Dampfspannung in kochendem Zustande zu erhalten. Die Flüssigkeit ist in

einer steten Circulation begriffen, indem sie zwischen den Fasern auf- und

niedersteigt, und durch die Löcher des Behälters B längs

des ringförmigen Raumes zwischen dem letzteren und dem Kessel A ihren Weg nimmt. Nach Verlauf der richtigen Zeit öffnet man das Ventil

v und läßt die Lauge durch die Röhre t ab; schließlich zieht man nach Entfernung des Deckels

C¹ den Holzstoff durch die Mündung des Rohres

hervor.

Für den ausgedehnteren Betrieb der Holzstoff-Fabrication nach diesem System schlägt der

Erfinder vor, vier dem so eben beschriebenen ähnliche Kessel mit einer

gemeinschaftlichen cylindrischen Hülle aus Eisenblech zu umgeben und das Ganze in

einem gemauerten Ofen anzuordnen. Diese vier Kessel sind behufs der Herstellung

eines gleichen Niveau's, sowie einer gleichen Spannung und Circulation der

Flüssigkeit, durch Röhren mit einander verbunden. Die Flüssigkeit selbst wird im

vorliegenden Falle von einem mit dem Apparate in Verbindung stehenden

Röhrendampfkessel aus überhitzt.

Tafeln