| Titel: | Beschreibung eines Frictions-Kalanders mit einer Heizwelle und zwei Papierwellen; von Ingenieur H. Bock. |

| Autor: | H. Bock |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. LXXII., S. 257 |

| Download: | XML |

LXXII.

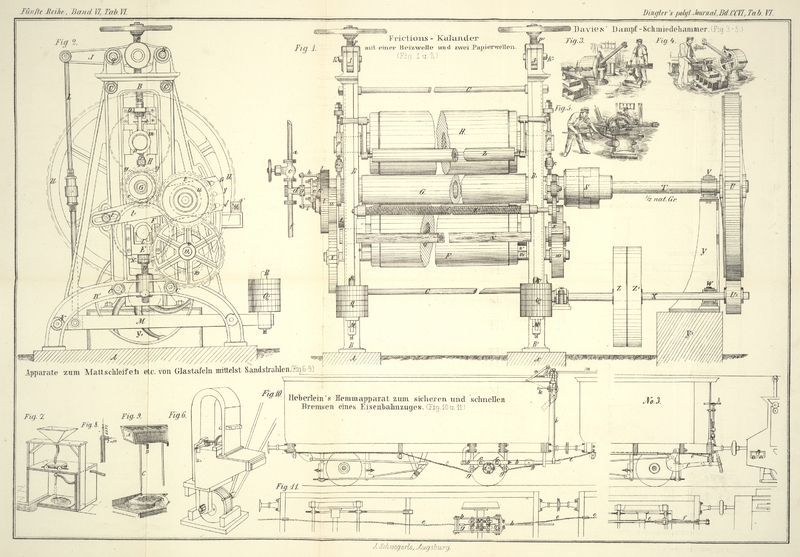

Beschreibung eines Frictions-Kalanders mit

einer Heizwelle und zwei Papierwellen; von Ingenieur H. Bock.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Bock, Beschreibung eines Frictions-Kalanders mit einer

Heizwelle und zwei Papierwellen.

Die Kalander spielen in der Appretur der baumwollenen und halbwollenen Gewebe eine

sehr beachtenswerthe Rolle, denn sie haben zum Zweck, vielen dieser Gewebe neben

großer Dichte eine gewisse Glätte und Glanz zu ertheilen.

Alle Kalander haben nun zum Princip, daß die Waare zwischen zwei oder mehreren

Gußeisen- und Papierwellen hindurchgeführt wird, die sehr genau abgedreht

sind und eine große Glätte besitzen, und von welchen die ersteren in der Regel auf

irgend eine Weise erhitzt werden, während sie mehr oder weniger stark gegen die

letzteren gepreßt sind.

Bei vielen Stoffen kommt es nun darauf an, daß der zu ertheilende Glanz ein sehr

hoher wird, und dieß erreicht man durch die sogenannten Frictions-Kalander.

Dieselben sind so eingerichtet, daß durch complicirtere Rädertriebe die

Umfangsgeschwindigkeiten der aufeinander rollenden Walzen verschiedene werden,

wodurch ein Schleifen ihrer Oberfläche auf dem zwischen ihnen laufenden Gewebe

entsteht, was mit dem Namen Friction bezeichnet wird und

wodurch eben jener hohe Glanz erzeugt wird. Bei diesen Maschinen ist jedoch zu

beachten, daß je größer die Differenz der Umfangsgeschwindigkeiten der Walzen ist,

der Druck auf dieselben entsprechend verringert werden muß, weil die Waare durch

diese Appretur sonst zu viel leiden, in vielen Fällen sogar zerreißen würde.

Einen solchen Frictions-Kalander neuerer Construction, welcher in Bezug auf

Zweckmäßigkeit in der Ausführung und Eleganz als musterhaft bezeichnet werden kann,

stellt Figur 1

in der Vorderansicht und Fig. 2 in der

Seitenansicht dar. Auf den beiden Quadern A und A¹ sind die beiden gußeisernen Gestelle B und B¹ aufgestellt

und auf denselben durch entsprechende Steinschrauben befestigt. Zusammengehalten

werden diese Gestelle durch vier schmiedeeiserne, 46 Millimet. starke

Verbindungsstangen C. Auf den im unteren Theile der

Gestelle angebrachten, in starten Augen geführten Schrauben D, D¹ ruhen die Lager E und E¹ der untersten Papierwelle F. Auf letzterer liegt die aus Hartguß hergestellte

Heizwelle G, und auf dieser die obere Papierwelle H. Auf den obersten Theilen der Gestelle B und B¹ sind zwei

starke gußeiserne Hebel J und J¹ angebracht, deren Drehachsen bei K

liegen, und deren vordere Enden durch die beiden schmiedeeisernen Zugstangen L mit zwei anderen gußeisernen Hebeln M und M¹ in

Verbindung stehen, welche letztere am unteren Theile der Gestelle sich befinden und

bei N ihre Drehachsen haben. Die äußeren Enden der Hebel

M und M¹ sind mit

veränderlichen Gewichten Q und Q¹ belastet, welche auf den verschiebbaren Bolzen R und R¹ stecken und

deren Druck, durch den Hebel M und die Zugstange L in bedeutend verstärkten Maaße übersetzt, auf die

oberen Hebel J, und durch diese mittelst der Schrauben

P und P¹ und der

gußeisernen Traversen O auf die Zapfen der oberen

Papierwelle H übertragen wird, wodurch man in den Stand

gesetzt ist, die drei Wellen beliebig gegen einander zu pressen, indem man die

Gewichte Q entsprechend verändert. Die Schrauben P und P¹, zu denen

die mittleren Köpfe der Hebel J und J¹ die Muttern bilden, sowie diejenigen D und D¹ im unteren

Gestelle, dienen dazu die Wollen beziehentlich ihrer Lage zu den Hebeln J und M genau einzustellen,

was namentlich bei späterem Abdrehen der Papierwellen erforderlich wird.

Auf der Antriebseite ist die Heizwelle G durch eine

Klauenkuppelung S mit der Welle T von 108 Millimet. Stärke verbunden, auf welcher andererseits das Rad U dicht hinter dem Lager V

festgekeilt ist. Das Lager V, sowie dasjenige W der unteren Vorgelegewelle X sind auf dem gußeisernen Lagerbock Y

befestigt, der seinerseits durch den Quader Y¹

fundirt ist. Das Rad U erhält seine Bewegung durch das

Getriebe U¹ und die feste Riemenscheibe Z von der Transmission. Die Losscheibe Z¹ dient zum Ausrücken des Kalanders.

Die Papierwellen und von diesen vorzüglich die untere F¹ sind einem enormen Druck ausgesetzt und daher mit starken

durchgehenden Schmiedeeisenwellen von 160 Millimeter Durchmesser versehen. Die

Papierwellen werden am besten von gutem, dichten, wenig geleimten aber gut

satinirten Papier mittelst einer hydraulischen Presse, unter einem Druck von 300 bis

400 Atmosphären, zusammengepreßt. Die Grundflächen der Walzen sind durch zwei starke

schmiedeeiserne Scheiben begrenzt, welche auf den durchgehenden Wellen entsprechend

festgekeilt sind und das Papier der Walzen fest zusammenhalten. Die eingedrehten

Zapfen der Wellen haben eine Stärke von 120 Millimeter.

Die Heizwelle G besteht aus Hartguß, hat 220 Millimet.

äußeren Durchmesser und eine Wandstärke von 40 Millimet. Die äußere. Oberfläche muß

so hart seyn, daß sie durch Feilen wenig angegriffen wird, außerdem muß sie

spiegelblank abgedreht seyn. g, g¹ sind die

Rahmen der Gestelle, zwischen denen die Welle gelagert ist. An diese sind

Messingbacken angeschraubt, in denen die eingedrehte Heizwelle genau eingepaßt ist

und zwar so, daß sie in verticaler Richtung zwischen denselben beweglich ist.

Die Welle H wird mit Dampf von 2 bis 3 Atmosphären

Spannung geheizt, welcher durch das Rohr a von 30

Millimet. Weite zugeleitet wird. Zum Einlassen des Dampfes und zum Herausschaffen

des condensirten Wassers ist eine besondere Vorrichtung angebracht, deren

Einrichtung aus Folgendem klar wird: Das Zuleitungsrohr a ist auf dem Absperrventil c, durch welches

der Dampfzufluß regulirt wird, mittelst Flantschen befestigt. Das Ventil c sitzt auf einem messingenen Kniestutzen d, welcher zwei über einander liegende Canäle von

elliptischem Querschnitt enthält, wovon der oberste die Zuleitung des Dampfes

zwischen Absperrventil und Heizwelle, der unterste den Austritt des condensirten

Wassers aus letzterer vermittelt. Das Stück d ist

mittelst der Stopfbüchse e in die Welle G eingedichtet, welche sich sammt der ersteren um

dasselbe dreht. Das Condensationswasser wird am besten durch das Rohr f nach einem geschlossenen

Condensationswasser-Ableitungsapparat (Condensationstopf) geleitet, um

möglichst Dampf zu sparen. Damit das Stück d sich in der

Welle nicht verschieben kann, wird dasselbe durch einen Stellring g immer

in seiner bestimmten Lage erhalten. Der Stellring ist mittelst der Schrauben h und i an dem

schmiedeeisernen Ringe k befestigt, welcher letztere

sich lose in einer in den Deckel der Heizwelle eingedrehten Nuth dreht. Um die

Drehung von d zu verhindern, welche die festgezogene

Stopfbüchse e immer zu bewirken strebt, wird das

Zuleitungsrohr a oberhalb des Absperrventiles von einem

Bügel umfaßt, der beiderseits an das Gestell B

festgeschraubt wird – Die Heizwelle macht gewöhnlich 20 bis 22 Umdrehungen

per Minute. Innerhalb der Lager ist dieselbe mit je

einer 5 Millimet. tiefen Rinne versehen, um das Schmiermaterial zu verhindern sich

über die Welle auszubreiten, wodurch Flecke auf der bearbeiteten Waare entstehen

würden.

Die unteren Lager E der Papierwelle F sind durch die Schrauben D

in senkrechter Richtung verschiebbar, und haben neben solidester Ausführung eine

genaue seitliche Führung. Der Hauptkörper des Lagers, in welches die Schale l eingepaßt ist, umfaßt die inneren Rahmenseiten des

Gestelles. Dasselbe ist von außen eingeschoben und darauf sind schmiedeeiserne

Führungsschienen daran angeschraubt.

Die Lager m der oberen Papierwelle H, sowie diejenigen der Heizwelle G, bestehen

aus flachen Messingbacken, zwischen denen sich die Zapfen auf und nieder bewegen

können. Unmittelbar über den oberen Lagern sind bewegliche gußeiserne

Führungstraversen O angebracht, welche mittelst

schwalbenschwanzförmiger Messingstücke n auf den Zapfen

der oberen Papierwelle H aufruhen. Die Schrauben P sind mit diesen Traversen O durch Stellringe und Stifte o so verbunden,

daß sie beim Drehen der Schrauben gehoben oder gesenkt werden, und so der Druck von

den Hebeln durch die Traverse und das Messingstück m auf

die obere Welle übertragen wird. Mittelst schmiedeeiserner Ringe p, welche an den Traversen O

befestigt sind, können die beiden oberen Wellen durch die Schrauben P von der unteren gehoben werden, um das Durchnehmen der

Waare zwischen den unteren Wellen zu erleichtern. Dabei müssen jedoch Bolzen bei q durch die Hebel J gesteckt

werden, damit die Schrauben feste Unterstützung bekommen. Die beiden

Schmiedeeisenringe sind durch einen Schraubenmuff r mit

linkem und rechtem Gewinde so verbunden, daß ihre Distanz durch Drehung derselben

regulirt werden kann. Die Oeffnung der Ringe ist größer als der Durchmesser der

Zapfen, und es sollen dieselben so gestellt seyn, daß die Wellen sich nach einander

zu heben beginnen.

Die auf die äußeren Enden der unteren Hebel M gesetzten

Gewichte Q wiegen jedes ca.

150 Pfd. Durch die Hebel M wird der Druck 10,5mal, und durch die Hebel J 3mal übersetzt; der Druck auf die obere Welle beträgt

daher ca. 4650 Pfd. jederseits, was mit Berücksichtigung

der Hebelgewichte einen ungefähren Gesammtdruck von 10000 Pfd. ergibt. Dieser enorme

Druck entspricht, auf die sehr schmale Berührungsfläche der Walzen concentrirt,

einer Pressung von 80 bis 100 Atmosphären.

Je größer das Schleifen der Wellen, d.h. die Differenz ihrer Umfangsgeschwindigkeiten

genommen wird, um so schöner und höher wird der Glanz der bearbeiteten Waare, um so

größer aber auch die Kraft, welche zum Betriebe des Kalanders erforderlich wird, und

um so mehr haben die Wellen und die Waare selbst durch die Manipulation zu leiden.

Bei vorstehendem Kalander beträgt die Umfangsgeschwindigkeit der unteren Welle ein

Viertel von derjenigen der Heizwelle. Die Frictionsräder haben folgende

Dimensionen:

Das auf der Heizwelle festgekeilte Rad hat 35 Zähne von 27 Millimet. Theilung und 320

Millimet. Theilkreisdurchmesser. Das dareingreifende Wechselrad t hat 51 Zähne und 430 Millimet. Durchmesser. Dasselbe

ist um einen Zapfen drehbar, welcher fest auf der gußeisernen Platte t¹ sitzt. Diese letztere kann mittelst der

Schrauben α, β, γ und δ in jeder beliebigen Richtung verschoben werden,

so daß die Räder, welche für veränderliche Friction zum Auswechseln sind, leicht in

Eingriff mit den festen gebracht werden können. Mit dem Rade t ist das Rad u von 30 Zahnen und 260

Millimet. Durchmesser verbunden, welches mit v in

Eingriff steht. Letzteres hat 66 Zähne und 605 Millimet. Durchmesser, und steht

durch die Separatwelle mit dem Rade w in Verbindung.

Dieses Rad w von 31 Zähnen und 340 Millimet. Durchmesser

greift in das auf der Achse der unteren Papierwelle aufgekeilte Rad x. Das Uebersetzungsverhältniß der Heizwelle zur

Papierwelle beträgt folglich 4 : 1.

Das Einlassen der Waare geschieht wie bei anderen gewöhnlichen Kalandern. Die Waare

geht zuerst über die Spannstäbe α¹, sodann über die Streckwelle z¹, eine mit gewindeartigen Einschnitten

versehene Schmiedeeisenwelle, zwischen der unteren Papierwelle und Heizwelle durch,

um letztere herum und zwischen der oberen Papierwelle und Heizwelle hindurch, von wo

sie auf die Aufwindwelle z gelangt. Die Aufwindwelle z hat einen Durchmesser von 100 Millimet. und ist aus

Holz mit durchgehender Schmiedeeisenwelle gefertigt. Die Streckwelle z¹ hat auf der linken Seite rechtes und auf der

rechten Seite linkes Gewinde, und macht 23 Umdrehungen per Minute. Sie ist auf gußeiserne Träger gelagert, und hat zum Zweck,

etwaige Falten im Gewebe beim Einlassen auszugleichen und das letztere möglichst glatt zwischen

die Kalanderwellen gelangen zu lassen.

Der Antrieb der Maschine erfolgt durch die Welle X

mittelst der Voll- und Leerscheiben Z und Z¹. Letztere haben einen Durchmesser von 810

Millimet. und eine Breite von 112 Millimet., während ihre Welle eine Stärke von 60

Millimet. besitzt und 110 bis 125 Umdrehungen per Minute

macht. Durch das Getriebe U¹ von 24 Zähnen und

276 Millimet. Durchmesser, und das auf der Welle T

festgekeilte Rad U von 114 Zähnen und 1490 Millimet.

Durchmesser wird die Welle T in Bewegung gesetzt, welche

durch die Kuppelung S mit der Heizwelle so in Verbindung

steht, daß die letztere an einem kleinen Heben und Senken nicht verhindert wird.

Schließlich sey noch bemerkt, daß die Maschinenfabrik von A. Kiesler u. Comp. in Zittau (Sachsen), welche

sich seit Jahren ausschließlich mit dem Bau von Maschinen für Appretur, Bleicherei

und Färberei beschäftigt, Kalander gewöhnlicher Art, sowie Frictions-Kalander

in anerkannt bewährter Construction und solidester Ausführung liefert.

Tafeln