| Titel: | Ueber Wießnegg's Gas-Schmelzofen zur Bijouterie- und Klein-Bronzewaaren-Fabrication; Bericht von Debray. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. CI., S. 360 |

| Download: | XML |

CI.

Ueber Wießnegg's Gas-Schmelzofen zur

Bijouterie- und Klein-Bronzewaaren-Fabrication; Bericht von

Debray.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, November 1872, S. 626.

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Wießnegg's Gas-Schmelzofen zur Bijouterie- und

Klein-Bronzewaarenfabrication.

Vor einigen Jahren construirte Perrot aus Genf einen

Gasofen, welcher die Schmelzung von Kupfer, Gold und deren zahlreichen Legirungen in

großem Maaßstabe gestattete.Beschrieben im polytechn. Journal, 1868, Bd. CLXXXVII S. 383. Es war das erstemal, daß man die Schmelzung so strengflüssiger Stoffe ohne

Gebläse erzielte. Leider stand der allzu hohe Preis dieses Ofens und der Umstand,

daß der zur Regulirung des Gas- und Luftzutrittes zu den Brennern dienende

complicirte Mechanismus so leicht beschädigt wurde, wenn beim Schmelzen sich ein

Unfall ereignete, seiner größeren Verbreitung bis jetzt im Wege. Die kleineren

Juweliere ließen sich durch die Kosten des Apparates abschrecken, und in den

Ateliers wo er eingeführt worden war, bedauerte man, daß die reellen Vortheile,

welche er den gewöhnlichen Schmelzöfen gegenüber gewährte, etwas theuer und um den

Preis häufiger Reparaturen erkauft waren.

Herr Wießnegg in Paris (place de la

Sorbonne) ist neuerdings mit einer veränderten Construction des Perrot'schen Ofens hervorgetreten, welche hinsichtlich

der Solidität und Oekonomie nichts zu wünschen übrig läßt. Mit diesem Ofen ist man

im Stande, in einer halben Stunde 400 bis 500 Gramme einer Goldlegirung mit einem

geringen Gasaufwande zu schmelzen. Wie bei dem alten Apparate tritt Leuchtgas, mit

Luft gemischt, aus den im Kranze angeordneten Brennern und heizt den Schmelztiegel.

Dieser ist mit einem Mantel umgeben und ruht auf einem von einer eisernen Stange

getragenen Cylinder aus feuerfestem Thon. Die Gase strömen, nachdem sie den Tiegel

erhitzt haben, nach der äußeren Seite des umgebenden Mantels und gelangen von da in

einen gewöhnlichen Schornstein oder in ein Rohr aus Schwarzblech. Aber die

Regulirung des Luft- und Gaszutrittes ist unendlich einfacher, als beim Perrot'schen Apparat: für das Gas genügt ein einziger

Hahn, für die Luft bedient man sich eines einzigen unterhalb des Apparates

angeordneten Ventiles, welches man mittelst eines Hebels bewegt. Ereignet sich beim

Schmelzen ein Unfall, so begegnet das dem Tiegel entfließende Metall nicht mehr, wie bei dem

ursprünglichen Apparat, den empfindlichen Organen zur Regulirung der Luft, sondern

es fällt in eine sehr widerstandsfähige Metallschale, aus der es leicht entfernt

werden kann.

Die Flamme der Brenner erhebt sich nicht gegen die Wände des Tiegels, ohne Zeit zu

haben, sich mit der äußeren Luft zu mischen. Herr Wießnegg hat die Mündungen seiner Brenner so angeordnet, daß sie der

Flamme eine schraubenförmige Bewegung rings um den Tiegel ertheilen; dadurch wird

eine innigere Mischung des Gases mit der Luft und eine bemerkenswerthe

Temperaturerhöhung erzielt. Herr Wießnegg hat bereits

eine große Anzahl dieser neuen Schmelzöfen für kleinere Bijouterie-Ateliers

angefertigt, wo sie ausgezeichnete Dienste leisten. Auch in manchen anderen

Industriezweigen werden sie sich ohne Zweifel vortheilhaft bewähren.

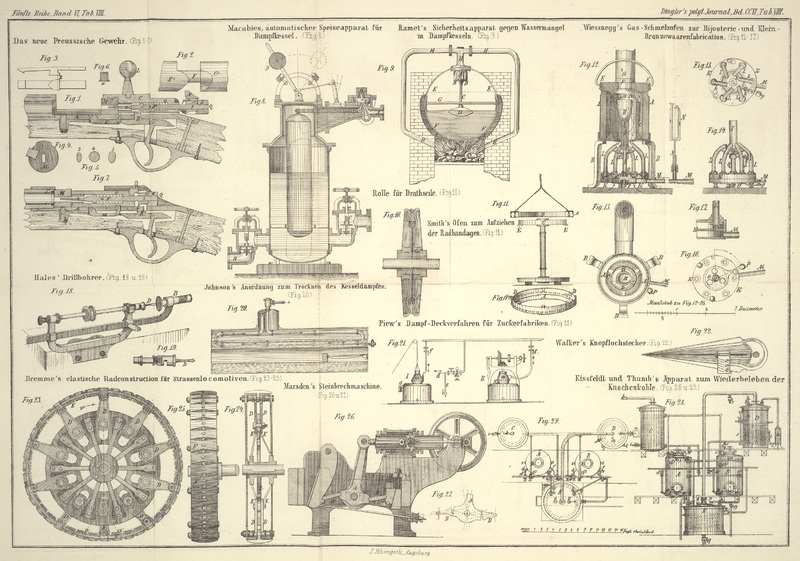

Fig. 12

stellt den Apparat im Verticaldurchschnitt und Fig. 13 im Grundrisse

nach abgenommenem Deckel dar. Die Brenner mit der Luft- und Gaskammer sind in

Fig. 14

in der Seitenansicht und in Fig. 15 im Grundrisse

abgebildet. Fig.

16 ist die untere Ansicht der Kammer, Fig. 17 die Detailansicht

eines Brenners in doppelt so großem Maaßstabe wie die übrigen Figuren.

I. Der Schmelzofen (Fig. 12 und 13). –

A ist der äußere cylindrische Mantel aus feuerfestem

Thon. Da bei Operationen welche sich in die Länge ziehen, der Thon öfters Risse

bekommt, so ist dieser Mantel noch mit einer Eisenblechplatte bekleidet, welche

unten durch einen Messingreif zusammengehalten wird.

B ist ein eiserner Dreifuß, auf welchem der Mantel A befestigt ist;

C ist der den Tiegel umhüllende innere cylindrische

Mantel, welcher sich abnehmen läßt. Er besteht gleichfalls aus feuerfestem Thon und

besitzt einen breiten nach Innen erweiterten Sockel, mit welchem er auf dem

ringförmigen Boden des Mantels A ruht. Er ist außerdem

durch sechs senkrechte, von oben bis zur halben Höhe sich erstreckende Rippen

verstärkt, von denen drei inwendig und drei auswendig angebracht sind;

D ist eine kleine Kuppel aus feuerfestem Thon, welche

auf dem Mantel C aufliegt, mit einer der Weite des

Tiegels entsprechenden Oeffnung;

E ist ein mit einer Handhabe versehener Deckel,

gleichfalls aus feuerfestem Thon, welcher auf den Mantel A zu liegen kommt. Die untere Seite dieses Deckels ist gewölbt. F ist ein Pfropf, welcher sich von dem Deckel, in dessen

Mitte er locker eingefügt ist, abnehmen läßt, um den Tiegel während des

Schmelzprocesses beobachten zu können. G ist eine Röhre

zur Abführung der Verbrennungsproducte, welche ungefähr in 1/3 der Höhe des Mantels A, von unten gerechnet, in den Ofen einmündet.

H ist der Tiegel. Er ruht in der Mitte des inneren

Mantels C auf einem Cylinder I aus feuerfestem Thon, der

auf einen eisernen Bolzen J gesteckt und durch diesen in

verticaler Lage erhalten wird.

II. Der eigentliche Heizapparat (Fig. 12, 14, 15, 16 und 17). – K ist eine runde messingene Kammer, in welche die zur

Mischung mit dem Gas bestimmte äußere Luft gelangt. Sie ruht auf drei Füßen und

besteht aus zwei übereinander gelagerten Abtheilungen, deren obere dergestalt in die

untere sich erstreckt, daß in dieser ein ringförmiger Raum entsteht, in welches das

Gas, bevor es sich mit der Luft mischt, eingeführt wird. Die Luft strömt direct in

die obere Kammer (Fig. 12). Auf der Kammer K sind die Brenner

L, sechs an der Zahl, befestigt. Ihre umgebogenen

oberen Enden und die relative Lage ihrer pfeifenförmig abgeschnittenen Oeffnungen

(Fig. 12

und 15) haben

die Wirkung, daß die Flamme durch die untere Oeffnung des inneren Mantels C schraubenförmig eindringt und den Tiegel umspült.

Aus Fig. 17

ist ersichtlich, wie die Brenner mit der Kammer K

verbunden sind, und wie das zunächst in die ringförmige Abtheilung derselben

zugelassene Gas durch einen kleinen conischen Röhrenansatz in jeden Brenner

tritt.

M ist die Röhre durch welche das Gas in den unteren

Theil der Kammer K gelangt;

N ist ein kleines, auf diese Röhre gestecktes Manometer

(Fig.

12).

Das Ventil O, welches den Zutritt der äußeren Luft in die

Kammer K regulirt, ist eine Scheibe mit drei Oeffnungen,

welche mit drei anderen, in dem Boden der Kammer befindlichen Oeffnungen von

gleichem Durchmesser correspondiren. Mittelst eines Hebels O deckt man mehr oder weniger die Oeffnungen auf, und regulirt auf diese

Weise die Quantität der zuströmenden Luft.

Q ist eine in der Mitte der Kammer befestigte senkrechte

Hülse zur Aufnahme des Bolzens J. Dieser läßt sich darin

mit Hülfe der Schraube R, je nach den Dimensionen des

Tiegels, in beliebiger Höhe feststellen. Die Hülse tritt durch eine kleine, auf

einer Erweiterung derselben liegende Metallschale S,

welche die Bestimmung hat, das in Folge eines Unfalles beim Schmelzen aus dem Tiegel

fließende Metall aufzunehmen.

Tafeln