| Titel: | Die Wiederbelebung der Knochenkohle in den Zuckerfabriken mittelst Ammoniak in einem besonderen Apparate, durch welchen das übliche Glühen der Knochenkohle beseitigt wird; von Dr. H. Eisfeldt aus Söllingen in Braunschweig und C. Thumb aus Sudenburg in Preußen. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. CXI., S. 405 |

| Download: | XML |

CXI.

Die Wiederbelebung der Knochenkohle in den

Zuckerfabriken mittelst Ammoniak in einem besonderen Apparate, durch welchen das übliche

Glühen der Knochenkohle beseitigt wird; von Dr. H. Eisfeldt aus Söllingen in Braunschweig und C. Thumb aus Sudenburg in Preußen.

Bayerisches Patent vom 17. April 1870. –

Aus dem bayerischen

Industrie- und Gewerbeblatt, 1871 S. 295.

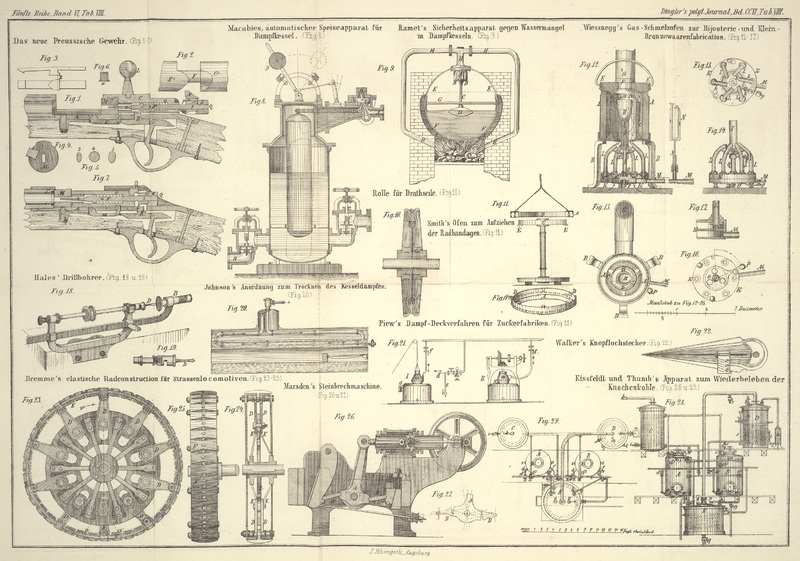

Mit Abbildungen auf Tab.

VIII.

Eisfeldt und Thumbs Verfahren zum Wiederbeleben der Knochenkohle in

Zuckerfabriken.

Die Anwendung des Ammoniaks zur Wiederbelebung der Knochenkohle ist. zuerst vor zwei

Jahren von einem der Vorgenannten, Dr. Hermann Eisfeldt, in den Rübenzuckerfabriken eingeführt worden,

und zwar wurde bisher

ausschließlich das bei dem Verdampfen des Rübensaftes in den Verdampfapparaten mit

doppeltem oder dreifachem Effect gewonnene ammoniakalische Destillat des

Rübensaftes, das sogenannte Brüden- oder Brühenwasser verwendet. Die

Benutzung des Ammoniaks blieb somit auf die Zuckerfabriken beschränkt, welche Rüben

verarbeiteten und die Verdampfung in den erwähnten Apparaten bewerkstelligten.

Der Apparat der Genannten ermöglicht nun die allgemeine Anwendung des Ammoniaks unter

bedeutenden Vortheilen im Vergleiche mit der bestehenden

Wiederbelebungs-Methode. Er gestattet die Anwendung concentrirter

Ammoniakflüssigkeit, ohne einen anderen Verlust als den, welcher durch Undichtheiten

in den Zusammenfügungen des Apparates herbeigeführt wird. Und gerade der Umstand,

das Ammoniak im concentrirten Zustande anwenden zu können, hat den Verf. eine so

vollkommene Reinigung der Knochenkohle möglich gemacht, daß das Glühen unterbleiben

konnte, und sie dennoch einen besseren Effect der Knochenkohle in der nachfolgenden

Filtration erzielten, als er bei der bestehenden Wiederbelebungs-Methode

erreicht wird.

Beschreibung des Apparates. – Der Apparat besteht

aus fünf Gefäßen von den aus Fig. 28 und 29

ersichtlichen Dimensionen; doch können diese nach Bedarf größer oder kleiner

gewählt, sowie die Anzahl der Gefäße vermehrt werden.

Die zwei runden Kochgefäße A und B sind ganz gleich eingerichtet. Im Inneren derselben befindet sich ein

doppelter Blechboden a mit Löchern. Im Umkreise von 4

Zoll um das Centrum sind die Blechböden nicht gelocht, und dieser Theil ist unter

dem unteren Blechboden mit einem Kreise von 2zölligem Winkeleisen eingefaßt, so daß

dadurch eine Kapsel, ähnlich einem Schachteldeckel, entsteht. Diese Kapsel ist

bestimmt, den dort eintretenden Dampf in centrifugaler Richtung gleichmäßig zu

vertheilen. Damit die Blechböden leicht durch das Mannloch hinein zu legen und

heraus zu nehmen sind, bestehen sie aus drei oder vier Theilen; sie ruhen auf einem

8 Zoll von der Unterkante des Gefäßes angebrachten Rande von Winkeleisen und müssen

immer so eingelegt werden, daß das Loch des oberen auf das des unteren paßt; kleine

Stifte in dem Rande und entsprechende Löcher in dem Blechboden sichern das richtige

Einlegen. Zwischen beiden Blechböden breitet man ein Sieb von verzinntem Eisendraht

aus, welches 225 Maschen auf den Quadratzoll enthält. Es verhindert, daß

Knochenkohle in den unteren Raum fallen kann, und gewährt dem Dampf und dem Wasser

den Durchgang.

Unter dem doppelten Blechboden befinden sich zwei Rohre von Eisen, das eine, d, zu Dampf, nach oben unter die Kapsel gebogen, das

andere, w, zum Eintritt und Ablauf des Wassers, nach

unten gebogen.

Dicht über dem Blechboden ist ein Mannloch zum Entleeren des Gefäßes; das Mannloch

oben auf dem Deckel dient dagegen zum Füllen. An der Seite des oberen Mannloches

befindet sich das Brüdenventil c zum Durchlassen des

Dampfes bei verschlossenem Mannloche. Außerdem sind mit dem Gefäße durch

entsprechende Rohrleitungen verbunden das Ueberlaufventil f und die Ventile w¹, w², w³ zum

Durchlassen der zuzuführenden Flüssigkeiten. Vermittelst der Hähne g und der Ventile h kann die

in dem Gefäße befindliche Flüssigkeit in's Freie oder in das Gefäß E abgelassen werden. e, e

sind kleine Schaufensterchen zur Beobachtung des Inneren, d¹ und d² Dampfventile zum

Durchlassen des Dampfes in den unteren oder oberen Raum des Gesäßes.

Das Gefäß C ist ein Kochgefäß, in welchem die Schlange

von dem zugeführten kalten Wasser umspült wird; dasselbe tritt durch den Hahn i ein und fließt bei k

wieder ab. Die Schlange steht einerseits in Verbindung mit dem Brüdenventil c, andererseits mit den Ventilen w², resp. w¹ des

Kochgefäßes.

In dem an der anderen Seite der Kochgefäße aufgestellten Kühlgefäße D fließt das Kühlwasser durch die Schlange. Die Dämpfe

welche verdichtet werden sollen, treten durch das Brüdenrohr l in einer Brause durch die in dem unteren Theile des Gefäßes befindliche

Flüssigkeit aus. In derselben Tiefe mündet ein anderes Rohr m mit Hahnverschluß auf dem Deckel des Gefäßes, dazu bestimmt, reines

Wasser eintreten zu lassen. n ist eine Vorlage mit in

Wasser untertauchendem Rohr aus dem oberen Theile des Kühlgefäßes; es dient zur

Aufnahme der in diesem nicht absorbirten Gase und zugleich zur Sicherheit bei etwa

eintretender Luftleere. s ist ein sogenanntes

Wasserstandsrohr und t ein Thermometer.

Die Blase E mit Dampfschlange ist durch die Ventile h mit den Kochgefäßen A und

B, und durch das Brüdenrohr l mit dem Kühlgefäße D verbunden. Auf dem

Deckel befindet sich ein Hahn mit Trichter 0 zum Hineinfüllen von Flüssigkeiten und

ein Sicherheitsventil p, welches sich nach Innen öffnen

kann. q ist das Ablaßventil am Boden des Gefäßes. Die

Blase dient sowohl zur Wiedergewinnung des Ammoniaks aus den gebrauchten

Flüssigkeiten, als zur Darstellung von Aetzammoniak aus Ammoniaksalzen. r, r, r sind Probirhähne an den betreffenden

Rohrleitungen.

Betrieb des Apparates. – Die Knochenkohle, welche

behufs der

Wiederbelebung die übliche Nahrung oder Kochen mit Soda, resp.

Aetznatron-Lösung, und die Wäsche passirt hat, wird durch das obere Mannloch

in eines der Kochgefäße A oder B gebracht; sämmtliche Ventile oder Hähne, mit Ausnahme des Hahnes g, sind verschlossen. Die Füllung geschieht bis einige

Zoll unter f. Darnach wird das obere Mannloch

geschlossen, und die Knochenkohle durch Oeffnen des Ventiles d² von oben nach unten abgedämpft, damit das anhängende Waschwasser

möglichst entfernt werde.

Sobald dieß geschehen ist, verschließt man das Ventil d² und darnach den Hahn g, und läßt aus dem

Kochgefäße D von einer darin vorräthig gehaltenen

zweiprocentigen Ammoniakflüssigkeit durch Oeffnen der Ventile w³ und w¹ so viel in das

Kochgefäß, daß die Knochenkohle damit bedeckt ist, was man durch das Schaufenster

e beobachtet. Dann verschließt man das Ventil w³, öffnet das Brüdenventil c und beginnt das Kochen durch Oeffnen des Dampfventiles

d¹.

Die sich entwickelnden Dämpfe werden in der Schlange des Kochgefäßes C niedergeschlagen und treten als ammoniakalisches

Wasser durch die Ventile w² und w¹ unter den Doppelboden des Kochgefäßes zurück.

Da sich der zum Kochen dienende Dampf mit verdichtet, so wächst allmählich die

Flüssigkeit in dem Kochgefäße; sobald sie über das Schaufensterchen e hinaus tritt, läßt man etwas durch das Ueberlaufventil

f in die Blase E

abfließen. Das jetzt beschriebene Kochen setzt man eine Stunde lang fort; dann läßt

man die Flüssigkeit durch das Ventil h in die Blase E ab, und wendet von Neuem eine zweiprocentige

Ammoniakflüssigkeit an.

Während die Knochenkohle mit dieser wieder eine Stunde lang gekocht wird, treibt man

das Ammoniak der in der Blase E befindlichen Flüssigkeit

ab, indem man das Kühlgefäß D in Anwendung bringt. Zum

Freimachen des gebundenen Ammoniaks setzt man durch den Trichter 0 Kalkmilch aus

einigen Pfunden Aetzkalk zu.

Um das verbrauchte Ammoniak zu ersetzen, ist es nöthig, auch etwas schwefelsaures

Ammoniak oder Chlorammonium und Aetzkalk in dem Verhältniß von 4 zu 5 in die Blase

zuzusetzen. Die Menge dieser Zusätze richtet sich nach dem Verbrauche von Ammoniak;

man producirt zweckmäßig eine concentrirtere Ammoniakflüssigkeit und bringt sie

durch Verdünnung in dem Kühlgefäß D wieder auf 2 Proc.

Gehalt. Durch den Probirhahn des Rohres 1 kann man beobachten, ob alles Ammoniak aus

der Blase E abgetrieben ist, und durch den Probirhahn

r an dem Rohre zwischen dem Gefäße D und dem Ventile w³

entnimmt man etwas Flüssigkeit und prüft sie durch Titriren mit Schwefelsäure auf ihren

Ammoniakgehalt.

Das Kochen der Knochenkohle und die Wiedergewinnung des Ammoniaks wiederholt man so

oft, als nöthig ist, um die Knochenkohle vollständig zu reinigen, also bis die

Ammoniakflüssigkeit keine organischen Substanzen mehr auflöst. Man findet dieß

leicht durch Verdampfen eines kleinen Theiles der Flüssigkeit in einem

Porzellanschälchen bis fast zur Trockne und Zusatz einiger Tropfen Aetznatronlauge,

welche eine Bräunung bewirkt, falls noch organische Substanzen vorhanden sind. Ein

dreimaliges Behandeln der Knochenkohle mit Ammoniakflüssigkeit ist bei den Versuchen

der Verf. im Großen genügend gewesen, um die Knochenkohle vollkommen zu reinigen.

Schließlich erfolgt ein nochmaliges Abdämpfen der Knochenkohle durch Oeffnen des

Ventiles d², nachdem alle anderen Ventile außer

h geschlossen sind. Das Gefäß wird dann entleert,

und die Knochenkohle nochmals einer Wäsche mit destillirtem Wasser unterworfen,

welches in allen Etablissements in denen Knochenkohle gebraucht wird, als

sogenanntes Condenswasser genügend vorhanden ist, wornach sie wieder zum Gebrauche

gelangt.

Der Zeitersparniß wegen halten die Verf. die Aufstellung eines zweiten Kochgefäßes,

welches während des Gebrauches des anderen entleert und gefüllt werden kann, für

empfehlenswerth.

So ist der Betrieb des Apparates in Zuckerraffinerien und Rohzuckerfabriken; doch

findet mit Vortheil in denjenigen der letzteren, welche Verdampfungsapparate

besitzen, vorher ein einstündiges Kochen unter continuirlichem Zulauf und Ablauf des

Brüdenwassers als Vorarbeit statt, zu welchem Zwecke ein drittes Kochgefäß

hinzugefügt wird, um in ununterbrochener Arbeit bleiben zu können.

Die bei ihrer Methode in Frage kommenden chemischen Processe erklären die Verf. sich

folgendermaßen:

Der von der Knochenkohle aufgenommene Kalt ist theils als schwefelsaurer Kalk, theils

an organische Säuren, welche namentlich durch die Gährung entstanden sind, gebunden

vorhanden. Der schwefelsaure Kalk wird durch das Ammoniak in schwefelsaures Ammoniak

und Aetzkalk zersetzt (?) und so zerlegt eliminirt. (Der Gypsgehalt einer

Knochenkohle ging nach dreimaligem Behandeln mit Ammoniakwasser von 0,24 auf 0,12

herunter.)

Analog dieser Zersetzung findet die der Kalkverbindungen mit organischen Säuren

statt. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daß auch die große Neigung des Ammoniaks,

Doppelverbindungen zu bilden, mitwirkt, zu welchem Schlusse der Umstand berechtigt,

daß nach vorliegenden Versuchen mit Aetznatron und Ammoniak, mit letzterem eine bedeutende

Kalkabnahme in der Knochenkohle stattgefunden hat, während sie mit Aetznatron sehr

unbedeutend war.

In der That hat die Anwendung des Ammoniaks eine bedeutende Ersparniß an Salzsäure,

häufig gänzliche Beseitigung derselben zur Folge gehabt. Die Verf. sind im Stande

gewesen, vier Monate hindurch, in welchen die Knochenkohle allwöchentlich wieder

gebraucht wurde, dieselbe, ohne Salzsäure anzuwenden, im Kalkgehalt constant zu

erhalten.

Die Aschenbestandtheile des zur Reinigung der Knochenkohle gebrauchten

Ammoniakwassers sind schwefelsaurer Kalk und Aetzkalk in wechselndem Verhältnisse,

je nachdem die Knochenkohle im Gehalt derselben differirt. Von Phosphorsäure finden

sich nur Spuren.

Eine concentrirtere Ammoniakflüssigkeit wirkt hier weit energischer, als eine

schwächere. Beispielsweise enthielten 1000 Grm. der gebrauchten Ammoniakflüssigkeit

von 2 Proc. 0,742 Grm. anorganische Stoffe, während 1000 Grm. von 3/4 Proc. nur

0,186 derselben enthielten.

Die organischen Substanzen werden theils in der erwähnten Form, in Verbindung mit dem

Kalk, theils durch directe Lösung in der Ammoniakflüssigkeit entfernt. Größere

Concentration der Ammoniakflüssigkeit ist auch hier wichtig. Eine zweiprocentige

gebrauchte Ammoniakflüssigkeit enthielt in 1000 Grm. 0,774 Grm. organische

Substanzen, während eine solche von 3/4 Proc. nur 0,294 Grm. enthielt.

Die Vorzüge ihrer Methode vor der üblichen fassen die Verf. also zusammen:

1) Ersparung des größten Theiles der bisher verbrauchten Salzsäure und eventuell, bei

Anwendung der Gährung, völlige Ersparung der Soda gegen einen geringen Verbrauch von

Ammoniak.

2) Ersparung in der Abnutzung der Knochenkohle selbst, indem diese durch Ammoniak

nicht angegriffen wird. Nach vorliegenden Resultaten beträgt die Abnutzung 50 bis 60

Proc. weniger.

3) Beseitigung des Glühens und der Nachtheile desselben, als da sind: a) die Reduction des schwefelsauren Kalkes zu

Schwefelcalcium, welches mit in die Zuckersäfte übergeht und bei Berührung mit

Metallen dunkel färbende Schwefelmetalle bildet; b) die

allmähliche Verbrennung des wirksamsten Bestandtheiles der Knochenkohle, des

Kohlenstoffes, wodurch eine öftere Erneuerung des ganzen Bestandes an Knochenkohle

nöthig wird.

4) Ersparung des für das Glühen aufgewendeten Feuerungsmateriales und der Löhne

dafür.

Die Gesammtkosten der beschriebenen Methode betragen beispielsweise

incl. Knochenkohleverlust pro Centner Knochenkohle 2,05 Sgr., während die der üblichen Methode sich

auf 3,63 Sgr. belaufen.

Schließlich erwähnen die Verf. noch die Ermöglichung, die Knochenkohle bedeutend

besser zu reinigen, als es bisher geschehen konnte, was eine bei weitem bessere

Filtration der Zuckersäfte zur Folge hat.

Tafeln