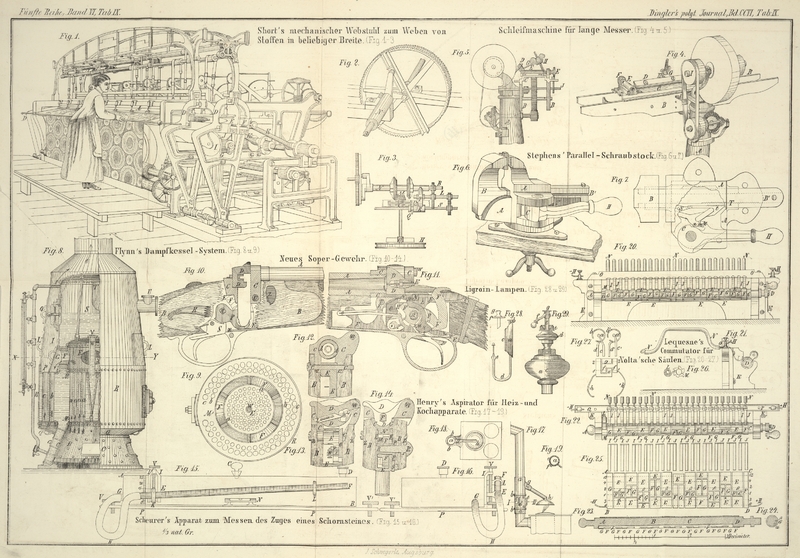

| Titel: | Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger Breite. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. CXVII., S. 431 |

| Download: | XML |

CXVII.

Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger

Breite.

Aus dem Scientific American, November 1872, S.

303.

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Short's mechanischer Webstuhl zum Weben von Stoffen in beliebiger

Breite.

Der Webstuhl von James Short in New Brunswick, N. J.,

welcher am 16. Juli 1872 in den Vereinigten

Staaten von Amerika patentirt wurde, ermöglicht die Anfertigung von Teppichen,

Shawls, Tüchern oder gröberen Fabricaten von beliebigem Muster in jeder Breite, und

verdient in Anbetracht seiner sinnreichen Construction und der ausgezeichneten

Resultate welche durch ihn bereits erzielt worden sind, den hervorragenden

Erfindungen auf dem Gebiete der neueren Weberei-Mechanik beigezählt zu

werden. Als Beispiel seiner Leistungsfähigkeit führen wir nur an, daß er

Bodenteppiche für mehr oder minder geräumige Zimmer in einem Stück und ohne Saum eben so wohlfeil und weit rascher liefert, als

der seitherige Webstuhl Teppiche von gewöhnlicher Breite.

Fig. 1 stellt

die Maschine in perspectivischer Ansicht dar. Der Mechanismus welcher die Lade A vor- und rückwärts bewegt, steht mit der

rotirenden Welle B, Fig. 2, in Verbindung.

Letztere enthält an ihrem äußersten Ende eine Kurbel C,

deren Zapfen mittelst eines Gleitblockes in der diametralen Rinne eines großen

Zahnrades gleitet. Der Mittelpunkt dieses Rades, welches seine Bewegung von der

Haupttreibrolle herleitet, ist bezüglich der Achse der Welle B insofern excentrisch, als die Kurbel sich nicht geradezu bis zur Mitte

des Zahnrades, sondern etwas darüber hinaus erstreckt. Die auf diese Weise auf die

Welle B übertragene Rotation ist nicht gleichförmig,

indem die Drehung der Kurbel C, wenn ihr Zapfen in der

Rinne weiter außen sich befindet, bei gleichförmiger Drehung des Zahnrades weit

rascher erfolgt, als wenn sie dem Centrum näher liegt. Die Welle B vollführt demnach einen Theil ihrer Rotation sehr

rasch, den anderen Theil dagegen so langsam, daß sie beinahe still zu stehen

scheint. In Folge dieser Anordnung gestaltet sich die Thätigkeit des

Zwischenmechanismus so, daß die Lade A, um den Einschuß

festzuschlagen, zuerst rasch vorwärts, dann rückwärts sich bewegt und schließlich

ruhen bleibt, um für das Durchschießen der Schütze Raum zu geben.

Zu den wichtigsten Organen des Apparates gehören die dreieckigen Gestelle oder Rahmen D, D, welche, um ihre unteren Enden drehbar, zu beiden

Seiten des Webstuhles angeordnet sind. Diese Rahmen enthalten oben zwei Zellen oder

Canäle E und F von derselben

Querschnittsform wie die Schützenführung in der Lade. Es ist klar, daß durch die

Bewegung der Rahmen D, D der eine oder der andere dieser

Canäle an das Ende der Lade gebracht werden kann, so daß er eine Fortsetzung oder

Verlängerung der letzteren bildet. Bevor wir jedoch den Mechanismus der Rahmen D, D weiter verfolgen, müssen wir die Bewegung des zum

Antrieb der Schütze dienenden Riemens G näher

erläutern.

Dieser Riemen leitet seine Bewegung von einer Rolle H

(Fig. 3)

her, welche vorn unterhalb der Mitte des Webstuhles gelagert, in Fig. 1 jedoch nicht

sichtbar ist. I (Fig. I) ist eine der unterhalb der

Canäle E, F angeordneten Rollen, von welchen der Riemen

abwärts läuft. Die Zahl der in irgend einer Periode verwendeten Schützen und Treiber

ist um Eins weniger als die Zahl der Canäle in den Rahmen oder Gestellen D, D zusammen. Wenn daher jedes Endgestell, wie in der

Abbildung, mit zwei Canälen versehen ist, im Ganzen also von solchen vier vorhanden

sind, so können drei Treiber und Schützen angewendet werden.

Die Verbindung zwischen dem Riemen G und dem

Schützentreiber wird durch einen an ersterem befestigten Ansatz J (Fig. I) vermittelt. Letzterer greift nämlich in eine

entsprechende an der unteren Seite des Treibers befindliche Nuth. Nach erfolgtem

Schusse bleibt die Schütze in einem der Kästen der Gestelle D, D, worauf der Ansatz J die Nuth des

Treibers verläßt, indem der Riemen über die Rolle hinweg seinen Weg nach unten

nimmt. Mittlerweile kommt ein zweiter Riemenansatz mit einem Treiber an der anderen

Seite des Webstuhles in Eingriff, worauf der Riemen, welcher seine Bewegung in der

nämlichen Richtung fortsetzt, auch auf diesen Treiber in der erwähnten Weise wirkt.

Die beiden Schützen folgen daher von der nämlichen Seite der Maschine aus auf

einander. Wenn nun, nachdem der erste Treiber seine Bewegung ausgeführt hat, die

Bewegung des Riemens rückgängig wird, so würde der Treiber begreiflicher Weise nach

seinem Ausgangspunkt zurückgeführt werden, wenn nicht vor dem Beginn dieser

rückgängigen Bewegung durch eine Schwingung der Rahmen D,

D eine andere Zelle, also auch eine andere Schütze in die Richtung des

gebildeten Faches gebracht und nun diese andere Schütze durch den Riemenansatz

zurückgeführt würde.

Es ist einleuchtend, daß vermittelst einer zweckdienlichen Bewegung der

Rahmengestelle D, D, welche irgend einen der vier Kästen

oder Canäle in die Schußlinie bringt, die eine oder die andere der drei Schützen mit

dem Riemen in Verbindung gebracht und durch das Fach geschnellt werden kann. Eben so ist es

klar, daß die Verschiebung der genannten Rahmen sich dergestalt anordnen läßt, daß,

je nachdem es das Muster verlangt, die Schützen abwechselnd arbeiten oder eine und

dieselbe Schütze in Thätigkeit bleibt.

Es erübrigt jetzt nur noch die Erläuterung zweier Fragen: erstens, welches sind die

Mittel, durch deren Einfluß die Schwingung der Rahmen D,

D im richtigen Momente erfolgt, und zweitens, wie wird der Schützenriemen

G in Uebereinstimmung mit den übrigen Organen des

Webstuhles nach der einen oder der entgegengesetzten Richtung in Bewegung

gesetzt?

Zunächst ist es die Kurbelwelle L, welche mittelst der

Schubstange K den Rahmen D,

D die vorgeschriebene Bewegung ertheilt. Diese Welle selbst erhält ihre

Drehung durch ein an der linken Seite der Maschine befindliches, in Fig. 1 durch andere

Maschinentheile verdecktes Räderwerk, welches mit der Welle B (Fig.

2) in Verbindung steht. Es wurde oben erwähnt, daß die Rotation der

letzteren eine abwechselnd rasche und langsame sey. Vermöge dieser Bewegung erfolgt

der Wechsel der Schützen in der Zeit, in welcher die Lade die Schußfäden

festschlägt, um alsdann einige Zeit still zu stehen. Die Durchmesser der Räder

welche die Bewegung von der Welle B auf die Welle L übertragen, verhalten sich wie 1:2, damit eine

Umdrehung der Welle L auf zwei Umdrehungen der Welle B komme. Diesem Umstande, in Verbindung mit einer

geeigneten Anordnung der Kurbeln, ist es zuzuschreiben daß die Rahmen D, D erst vorwärts schwingen, während eines Schlages der

Lade pausiren, dann zurückschwingen und während des darauf folgenden Schlages

abermals pausiren, so daß die beiden Schützenkästen bei jedem Schusse abwechselnd

mit der Lade in Linie treten.

Fig. 3 dient

zur Erläuterung des Mechanismus womit die Bewegung des Riemens im Zusammenhange

steht. H ist die oben bereits erwähnte Riemenrolle,

deren Achse an ihrem Ende ein conisches Rad M trägt.

Letzteres erhält seine Bewegung von dem einen oder dem anderen der beiden conischen

Räder, deren gemeinschaftliche Welle N eine Röhre

bildet, welche die Achse B lose umschließt. Die Achse

des Riemenrades liegt bei O in einem drehbaren und bei

P in einem verschiebbaren Lager, so daß das Getriebe

M mit dem einen oder dem anderen der genannten

Winkelräder in Eingriff gebracht werden kann, und daher die Riemenrolle H abwechselnd nach der einen und der anderen Richtung

sich dreht. An dem verschiebbaren Lager P befindet sich

eine Hervorragung Q, welche in eine Rinne des die Welle

S lose umfassenden Muffes R tritt. Ein an der Achse L sitzendes Excenter

F drückt bei erfolgender Rotation abwechselnd gegen die Lappen U (wovon nur einer sichtbar) des Muffes R. Die Folge ist eine Verschiebung des Muffes, mithin

auch des Lagers P, wodurch das Getriebe M abwechselnd mit dem einen oder dem anderen Winkelrad

in Eingriff gebracht wird. Die lose Röhre N endigt sich

in eine Kurbel, deren Zapfen in der nämlichen diametralen Rinne des Zahnrades, wie

derjenige der Kurbel C der Welle B, nur auf der anderen Seite derselben, gleitet. Die Röhre N muß daher, wie die Welle B, abwechselnd schnell und langsam sich drehen; aber ihre Bewegung ist von

derjenigen der Welle B insofern verschieden, als

jedesmal der Schützenriemen in Bewegung ist, wenn die Lade still steht, und

umgekehrt.

Die in Rede stehende Maschine, obgleich von großen Dimensionen und stark gebaut, läßt

sich leicht mittelst eines dreizölligen Treibriemens in Gang setzen. Gewöhnliche

Bodenteppiche werden bekanntlich in geringen Breiten angefertigt. Sie müssen

zerschnitten und dem Raum angepaßt werden, eine Procedur welche nicht ohne

bedeutenden Abfall stattfindet, und wegen der Vereinigung in ein einziges Stück mit

viel Arbeit verbunden ist. Dazu kommt noch der Verlust wegen der Ausschnitte, welche

hier und dort nöthig sind, um den Teppich den Ecken und Conturen der Hervorragungen

anzupassen. Hierzu rechne man die Kosten welche das Legen des Teppiches veranlaßt,

erwäge ferner, wie schnell derselbe an den Nähten schadhaft und wie leicht ein

hübsches Muster durch ungeschicktes Aneinanderfügen verunstaltet wird, und

vergleiche endlich die Totalkosten mit den Kosten eines nach vorstehender Methode in

einem Stücke angefertigten Teppiches. Der von uns in

Augenschein genommene Webstuhl, einer der ersten welche angefertigt worden sind,

liefert ein 4 1/2 Yards breites Gewebe; er kann aber, wie man uns versichert, für

noch größere Breiten gebaut werden. Es eröffnet sich die günstige Gelegenheit,

schönere Muster, als seither, einzuweben, auch lassen sich nöthigenfalls Teppiche

für die Zimmer eines erst auf den Plänen des Architekten existirenden Gebäudes

anfertigen; und doch kommt ein solcher. Teppich nicht theurer zu stehen, als ein

gewöhnlicher, wie er heut zu Tage in Gebrauch ist.

Tafeln