| Titel: | Lequesne's Commutator zur bequemen und augenblicklichen Umschaltung und Gruppirung der Elemente einer Volta'schen Säule; Bericht von Du Moncel. |

| Fundstelle: | Band 206, Jahrgang 1872, Nr. CXIX., S. 438 |

| Download: | XML |

CXIX.

Lequesne's Commutator zur bequemen und augenblicklichen Umschaltung und

Gruppirung der Elemente einer Volta'schen Säule; Bericht von Du Moncel.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, 1871, t. XVIII p. 21.

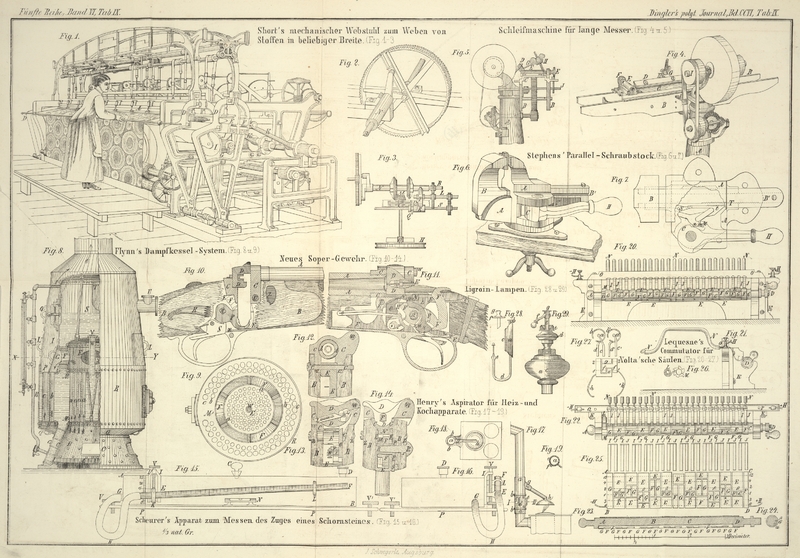

Mit Abbildungen auf Tab.

IX.

Lequesne's Commutator zum Umschalten und Gruppiren der Elemente

einer Volta'schen Säule.

Die Elemente einer Volta'schen Säule lassen sich auf

dreierlei Weise gruppiren: nach Spannung, nach Quantität, oder nach Reihen

(en séries). Die Wahl hängt von der

elektrischen Wirkung ab, welche man erzielen will. Sind die Bedingungen genau

bestimmt, so daß über die Anwendung der einen oder der anderen dieser

Gruppirungsarten kein Zweifel bestehen kann, so bedarf es keines besonderen

Apparates zur Anordnung der Säule, und die Verbindungen der Elemente untereinander

können ein für allemal festgestellt werden. Aber in vielen Fällen, insbesondere bei

wissenschaftlichen Versuchen und Demonstrationen im Hörsaale, würde ein Apparat

welcher sämmtliche Elemente einer Säule augenblicklich so zu gruppiren gestattet, wie

es gerade den Umständen angemessen ist, von großem Werthe sein und manchen

Zeitverlust beseitigen. Dieses Problem nun hat Lequesne

in Rouen (16, rue du Champ-du-Pardon) mit

seinem Apparate, welchen er „Voltameriste“ benennt, auf eine sehr glückliche Weise

gelöst.

Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einem cylindrischen Commutator, auf dessen

Oberfläche verschiedene Systeme ausgeschnittener Metallplatten angeordnet sind,

deren eigenthümliche Form mit den verschiedenen Gruppirungsarten der Säule im

Zusammenhang steht: ferner aus zwei Systemen von Kupferstreifen, welche federnd an

den Cylinder sich legen und mit den ausgeschnittenen Platten in Contact sind. Das

eine dieser Systeme steht mit den positiven, das andere mit den negativen Polen der

Batterie-Elemente in directer Verbindung, und es handelt sich nur darum, den

Cylinder so zu drehen, daß diese oder jene Combinationen der ausgeschnittenen

Platten unter jene elastischen Metallstreifen gelangen, um sofort die gewünschte

Gruppirung der Säule zu erhalten.

Zur Erläuterung des dem Apparate zu Grunde liegenden Principes ist Folgendes zu

bemerken:

1) Um die Elemente nach Quantität zu gruppiren, genügt es,

unter die Kupferstreifensysteme zwei denselben an Länge gleiche zusammenhängende

Metallplatten gelangen zu lassen. 2) Um die Gruppirung nach Spannung zu bewerkstelligen, bedarf es einer der Hälfte der

Batterie-Elemente gleichen Anzahl Metallplatten, welche alle auf einer und

derselben Erzeugenden des Cylinders angeordnet und so breit sind, daß die Federn der

beiden Systeme sich gleichzeitig zu zwei und zwei darauf legen können. 3) Um die

Elemente nach Reihen anzuordnen, müssen die

ausgeschnittenen Platten von dem einen zum anderen System der Kupferstreifen so oft

wechseln, als Elementenreihen in der verlangten Zusammenstellung vorkommen.

Der Apparat von Lequesne läßt sich einer Säule von mehr

oder weniger Elementen anpassen, aber die Commutatorwalze muß zu diesem Zwecke eben

so viele binäre Combinationen der Contactplatten darbieten, als die Säule

Combinationen zuläßt, d.h. eine Anzahl gleich derjenigen der Factoren, durch welche

die Zahl der Elemente theilbar ist. Bei einer Säule von 24 Elementen hätte demnach

der Cylinder 8 und bei einer Säule von 36 Elementen 9 dieser binären Combinationen

aufzunehmen.

Da der durch diese Contactplatten in der Längenrichtung des Cylinders eingenommene

Raum natürlich um so größer ist, je beträchtlicher die Zahl der Batterie Elemente,

und da die von der Anzahl jener Divisoren abhängige Zahl der binären Combinationen

dieser Platten den Durchmesser des Cylinders für eine Säule von sehr vielen Elementen allzusehr

vergrößern könnte, so construirt Lequesne die Apparate

nur für 24 Elemente, und verbindet eine größere oder geringere Anzahl solcher

Systeme mit einander, wenn es sich um sehr kräftige Säulen handelt. Man braucht sich

dabei nur zu vergegenwärtigen, daß die beiden Endplatten jedes Systemes die beiden

Pole der Säule, womit dasselbe in Verbindung steht, repräsentiren.

I. Commutator für eine Säule von zwei

Elementen.

Betrachten wir zuvörderst mit Bezug auf die schematische Abbildung Fig. 27, als einfachsten

Fall eine Volta'sche Säule von zwei Elementen, welche

nach Belieben hintereinander oder parallel (d.h. „en série“ oder „en

batterie“ ) geschaltet werden soll. c, c' und d, d' sind Kupferstreifen, wovon die

beiden ersteren mit den Kohlencylindern a, a', die

beiden letzteren mit den Zinkcylindern b, b' im Contacte

stehen. Unterhalb dieser vier Kupferstreifen sind die von einander isolirten

Kupferbleche e, f, g angeordnet, die man sich auf einem

Bretchen befestigt denken mag. + h sey der positive,

– h der negative Pol. Die durch punktirte Linien

verbundenen Ziffern bezeichnen die Art der Combination, nämlich 1–1 die

„in Batterie,“ 2–2 die „in

Reihe“ geschaltete Säule. Um die Säule in letzterer Form wirken zu

lassen, hat man das Bretchen so vorzuschieben daß die Streifen c, c' und d, d' die Platten

e, f, g in der Linie 2–2 berühren; um sie

dagegen „in Batterie“ zu stellen, schiebt man die Platten so,

daß die Berührung in der Linie 1–1 erfolgt.

Dieses Princip nun verwerthet Lequesne, indem er solche

ausgeschnittenen Kupferplatten auf einem Cylinder anbringt, und dadurch die

Vorrichtung für Säulen von beliebiger Elementenzahl, z.B. 12, 60, 300 u.s.w.

verwendbar macht. Bei der Umdrehung des Cylinders gelangen die ausgeschnittenen

Platten in einer der beabsichtigten Combination entsprechenden Weise mit den

Kupferstreifen in Berührung.

II. Commutator für eine Säule von zwölf

Elementen.

Fig. 20

stellt den für eine Säule von 12 Elementen eingerichteten Apparat in der vorderen

Ansicht, Fig.

21 in der Endansicht und Fig. 22 im Grundrisse

dar. Fig. 23

ist ein Längendurchschnitt des Commutatorcylinders durch die Achse der einen

radialen Rinne, Fig. 24 ein Querschnitt des Cylinders, Fig. 25 die Abwickelung

des Cylindermantels und der elastischen Kupferstreifen, und Fig. 26 eine

Detailansicht des zur präcisen Einstellung jeder Abtheilung des Cylinders dienenden

Sperrrades M nebst Sperrkegel L. Ein hölzerner Cylinder A, D (Fig. 20, 21 und

22) ist in

einem hölzernen Gestell K gelagert und kann mit Hülfe

einer an seinem Ende angebrachten Kurbel in Rotation gesetzt werden. Die

Mantelfläche des Cylinders ist mit drei Systemen von Kupferplatten E, F, G bedeckt.

Was das erste System E anbelangt, so besteht es in der in

Fig. 25

dargestellten Abwickelung des Cylindermantels scheinbar aus 21, Platten, in der

Wirklichkeit aber umfaßt es nur 11 Platten; denn, aufgewickelt vereinigen sich die

beiden Erzeugenden AC, BD zu einer einzigen Linie, so

daß nur die in der Mitte unter AC befindliche kleine

Platte E so bleibt, wie man sie in der Abwickelung

sieht. Alle diese Platten sind durch rechtwinkelig gegen einander stehende

Intervalle von einander isolirt Das zweite System F

besteht aus 12 Kupferplatten. Obgleich diese in der Abbildung von einander getrennt

erscheinen, so stehen sie doch mit Hülfe eines in eine Rinne des Cylinders nach der

Richtung α, α, α, α

eingelassenen kleinen Kupferstreifens mit einander in metallischem Contact.

Auch das dritte System G besteht aus 12 Kupferplatten,

welche gleichfalls durch einen dünnen, in einer anderen Rinne des Cylinders nach der

Richtung β, β, β, β

eingefügten Kupferstreifen mit einander communiciren.

Die Systeme F und G selbst

sind vollständig von einander isolirt.

In dem längs einer der Rinnen geführten Durchschnitte des Cylinders Fig. 23 bemerkt man den

Kupferstreifen β, welcher die Platten G mit einander in leitende Verbindung setzt; eben so ist

ersichtlich, wie die durch den Streifen α mit

einander communicirenden Platten F über den Streifen β hinweggehen, ohne ihn zu berühren. + H

Fig. 25 ist

der Draht des positiven, – H derjenige des

negativen Poles.

I, J sind Kupferblechstreifen, welche an der

Gestellleiste O festsitzen, und einerseits mit dem

Cylinder an welchen sie wie Federn andrücken, andererseits durch Klemmschrauben mit

den Polanschlüssen N in Verbindung stehen. Letztere sind

mit Gutta-percha überzogene Kupferdräthe, welche die Kupferstreifen I, J mit den Polen der 12 Elemente und zwar die Streifen

I mit den Zinkpolen und die Streifet J mit den Kupferpolen in Verbindung setzen. Der erste

der Drähte N ist durch den Blechstreifen P mit dem Schließungsdrahte + H, der letzte durch Q mit dem

Schließungsdrahte – H verbunden. Durch die

Ziffern 1, 2, 3, 4, 6, 12 in Fig. 25 sind die

Berührungslinien angedeutet und zugleich die Gruppen ausgedrückt, in welche bei

dieser Cylinderstellung die Batterie geschaltet ist. Dreht man z.B. den Cylinder so,

daß die Berührung durch die Kupferstreifen I, J in der

Linie 12–12 erfolgt, so ist die Säule „in Reihe“

geschaltet. Will man sie dagegen in zwei Gruppen, jede zu 6 Elementen theilen, so

läßt man die Streifen den Cylinder in der Linie 6–6 berühren. Eben so theilt

die Linie 4–4 die Säule in drei Gruppen, jede zu 4 Elementen; die Linie

3–3 in vier Gruppen, zu 3 Elementen; die Linie 2–2 in sechs Gruppen,

zu 2 Elementen. Der Linie 1–1 endlich entspricht die eigentliche

Batterie.

Tafeln