| Titel: | Heißluftmaschine von C. C. Leavitt. |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XV., S. 95 |

| Download: | XML |

XV.

Heißluftmaschine von C. C. Leavitt.

Aus der Revue

industrielle, Mai 1873, S. 263.

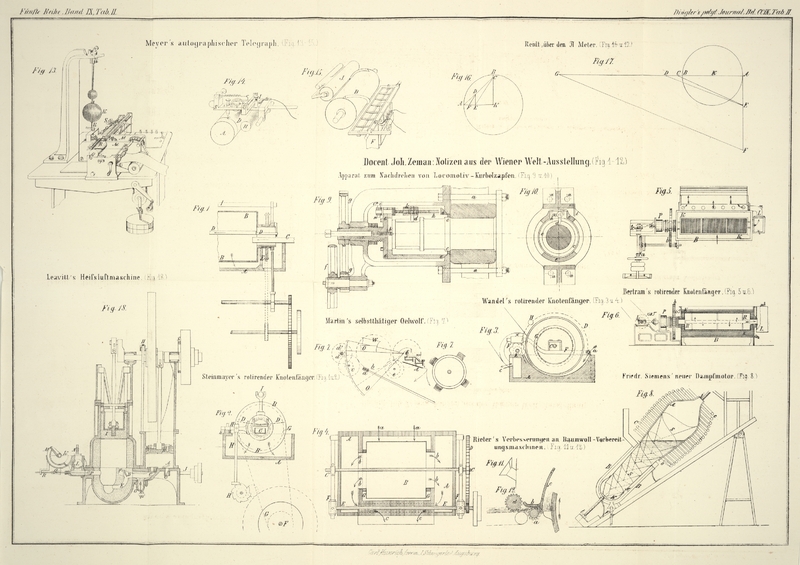

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Leavitt's Heißluftmaschine.

Diese Maschine,Man vergl. über dieselbe die Notiz im polytechn. Journal Bd. CCVIII S. 153

(zweites Aprilheft 1873). deren Erfinder bei der letzten Ausstellung in New-York in Anbetracht

seines Verdienstes um die Verbesserung der Heißluft-Motoren eine Medaille

erhielt, ist in Fig. 18 im Verticaldurchschnitte abgebildet. Sie hat eine Höhe von 1,30

Met. und eine Breite von 1 Met. Der Cylinderdurchmesser und ebenso der Kolbenhub

beträgt 0,152 Met.; die Treibwelle macht 150 Umdrehungen per Minute. Die Maschine entwickelt angeblich eine Kraft von 20

Kilogrammmetern per Secunde (4/15 Pferdekraft) bei einem

Verbrauch von 570 Grammen Kohle per Stunde, oder

ungefähr 2,1 Kilogrm. per Pferdekraft, und der Erfinder

behauptet mit kräftigeren Maschinen noch eine vortheilhaftere Verwerthung des

Brennmateriales zu erzielen.

A ist das Klappenventil, durch welches die Luft in den

Apparat gelangt; B ist der Kolben der Luftpumpe; C und D sind die Ventile zur

Oeffnung und Schließung des Luftcanales zwischen der Luftpumpe und der unmittelbar

unter dem Cylinder angebrachten Feuerbüchse. Dieser Canal theilt sich in zwei Arme,

wovon der eine E sich unterhalb der Feuerbüchse endigt,

der andere F aus dem Cylinder nach dem Ausgang G führt. Das Ventil, welches den letzteren öffnet oder

schließt, wird durch ein

auf eine senkrechte Stange wirkendes Excenter H in

Thätigkeit gesetzt. I ist der Kolben des

Heißluftcylinders. Derselbe ist mit Speckstein bekleidet, und zwar so, daß zwischen

ihm und den Cylinderwänden ein schmaler ringförmiger Raum bleibt, mit Ausnahme des

oberen Theiles, wo er dem Cylinder genau und luftdicht sich anschließt. Auch der

untere Theil des letzteren, sowie die Feuerbüchse sind mit Speckstein ausgefüttert.

Der metallene Theil des Cylinders ist mit einem Mantel umgeben, in welchem kaltes

Wasser circulirt. Es scheint aber, daß die Hitze nicht intensiv genug ist, um

letztere Anordnung unumgänglich nothwendig zu machen. Die Welle J, welche ihre Rotation durch Vermittelung eines

Transmissionsriemens von der Schwungradwelle herleitet, setzt einen automatischen

Apparat zur Speisung der Feuerbüchse in Thätigkeit. Die Kohle wird nämlich in den

halbkugelförmigen Behälter K geschüttet, in welchem eine

halbkreisförmige Stange M um einen Zapfen oscillirt.

Diese Stange nimmt bei jeder Oscillation eine gewisse Quantität Kohle mit, welche

von einer Drahtbürste N in die Vertheilungsbüchse L gestreift wird. Letztere schüttet die Kohle in einen

horizontalen Cylinder, und ein Kolben P schiebt sie

sofort in die Feuerbüchse. Die Vertheilungsbüchse ist so construirt, daß bei keiner

ihrer Lagen eine Luftentweichung stattfinden kann. Ist die Feuerbüchse voll, so

findet der Kolben einen solchen Widerstand, daß er den Vertheilungsmechanismus in

Stillstand setzt.

Unterhalb der Klappe A der Luftpumpe befindet sich in

den: Einlaßrohr ein Drosselventil, welches mit einem von der Rolle S aus in Bewegung gesetzten (in der Abbildung nicht

sichtbaren) Regulator in Verbindung steht. Wenn nun unter dem Einflusse des

letzteren das Drosselventil sich schließt, so entsteht in dem Pumpenstiefel

unterhalb des Kolbens ein luftverdünnter Raum, wodurch das Aufsteigen des Kolbens

erschwert und der Gang der Maschine verlangsamt wird. Das Spiel der letzteren ist

nun folgendes.

Die Kurbeln des Luftpumpenkolbens und Heißluftkolbens sind rechtwinkelig gegen

einander gestellt. Wenn daher der Heißluftkolben, wie in der Abbildung, an dem

oberen Ende seines Hubes sich befindet, so ist der Luftpumpenkolben in der Mitte

seines aufwärtsgehenden Hubes angelangt. Es beginnt alsdann die Luftentweichung.

Befindet sich der Heißluftkolben in der Mitte seines Niederganges, so beginnt auch

der Luftpumpenkolben seinen Niedergang, und indem er die kalte Luft fortdrückt,

welche gleichzeitig mit der heißen Luft entweicht, bewirkt er eine Erniedrigung der

Temperatur. Schließlich tritt die kalte Luft allein aus, und reinigt dabei die

Ausströmungsöffnung vollständig. Letztere schließt sich unmittelbar, bevor der

Treibkolben seinen Hub vollendet hat und unmittelbar, bevor der Luftpumpenkolben in der Mitte

seines Niederganges sich befindet, was eine leichte Compression zur Folge hat.

Da der Pumpenkolben rasch niedersteigt, während der Kolben des Treibcylinders nach

dem Durchgang durch den todten Punkt sich langsam erhebt, so wird die Luft in Folge

der Schwungradwirkung comprimirt; es entsteht also unterhalb der beiden Kolben eine

Compression von ziemlich kurzer Dauer. Während nun der Heißluftkolben, sobald er den

unteren todten Punkt passirt hat, sich schnell erhebt, preßt der Pumpenkolben die

kalte Luft in die Feuerbüchse, wo sie sich rasch ausdehnt, durch die erlangte

Expansivkraft den Heißluftkolben aufwärts drückt und so die Rotation der Treibwelle

bewirkt. Das Klappenventil A ist aus Bronzeguß und mit

Leder garnirt; dasselbe wird durch ein kleines, auf einen Hebedaumen wirkendes, in

der Abbildung jedoch nicht sichtbares Excenter in Thätigkeit gesetzt. Die beiden

anderen Ventile C und D

bieten nichts Bemerkenswertes dar. Der Luftpumpenkolben ist mit einer Lederpackung

ausgestattet, die nur eines zeitweisen Einfettens mit Schweinefett, Talg oder Seife

bedarf. Die Maschine ist leicht in Gang zu setzen und arbeitet mit einem

verhältnißmäßig kleinen Schwungrade sehr regelmäßig.

Tafeln