| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XXV., S. 161 |

| Download: | XML |

XXV.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873;

mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

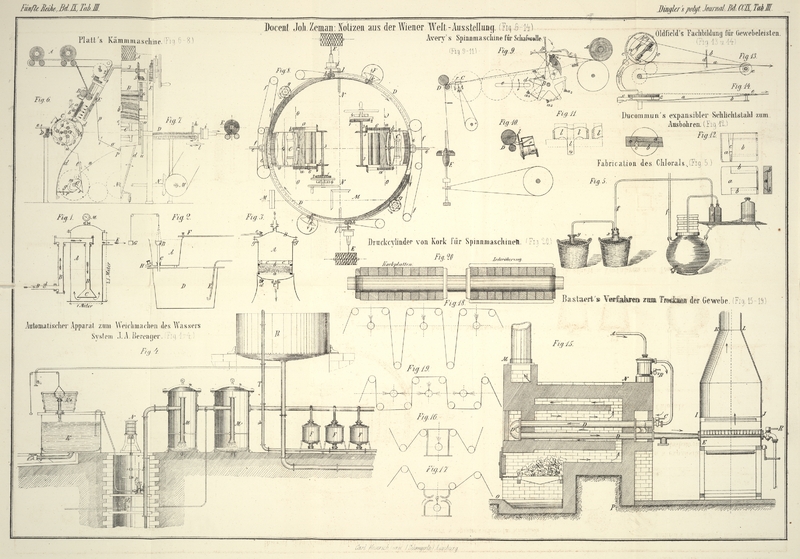

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

(Fortsetzung von S. 95 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

24. Platt's Kämmmaschine,

PatentEnglische

Specification vom Jahre 1871, Nr. 1297.

Little und Eastwood in

Bradford. (Figur

6 bis 8.)

Ich habe bereits in einem früheren Berichte auf die neue Kämmmaschine hingewiesen,

welche die Firma Platt Brothers in Oldham (bei

Manchester) neben mehreren anderen Maschinen zur Wiener Weltausstellung gebracht

hat.

Um die nähere Erklärung dieser sehr schönen Kämmmaschine zu erleichtern, will ich

etwas auf die bekannte Lister'sche Kämmmaschine

zurückgreifen, wie diese in vielen Spinnereien zur Einführung gekommen ist.

Von einem auf dem Boden vertical stehenden Spulengestelle gehen 4 bis 6 Bänder zum

Speisekopf, bestehend aus einem Paar Riffelwalzen und der bekannten

Schraubengill-Vorrichtung. Sowie beim Fortschreiten der vorderste Kammstab

herabgefallen ist, kommt die Zange und nimmt die aus den Kammnadeln hervortretenden

Wollhaare auf, zieht dieselben bei ihrem Rückgange aus und übergibt den Wollbart dem

ihr entgegenkommenden Uebertragkamm. Letzterer dient nur dazu, die übernommene Wolle

in den langsam sich umdrehenden Kammring einzulegen. Zange und Uebertragkamm bewegen

sich unausgesetzt zwischen dem Speisekopf und Kammring.

Der Einschlagstelle diametral gegenüber werden die aus den Nadeln hervorragenden, in

den Kammstäben des Gillkopfes ausgekämmten Haare von den Abziehcylindern erfaßt und

als ununterbrochenes Band, dem Kammzug, abgegeben; der Kämmling dagegen wird aus den

Nadeln durch Ausstoßplatten ausgehoben und durch Abführwalzen entfernt.

Zur Ausnützung des Kammringes hat man wie bekannt Doppelmaschinen gebaut, bei welchen

zwei diametral gegenüberstehende Einschlagapparate mit je einem dazwischen liegenden

Abzugsapparat erscheinen.

Um nun bei einer solchen Maschine ohne Eintrag für die Leistungsfähigkeit den

Platzbedarf auf ein Minimum herabzubringen, denke man sich die Einschlagapparate

(Spulengestelle, Gillkopf und Uebertragmechanismus) statt rechts und links vom

Kammring, oberhalb desselben angeordnet, die beiden

Spulengestelle horizontal, die beiden Gillköpfe, um die Höhe der Spulenwickel nicht

unnöthig zu vergrößern, etwa unter einem Winkel von 60 Grad gegen einander,

symmetrisch über die Mitte disponirt, statt der im Bogen hin- und hergehenden

Zange und dem entgegengesetzt schwingenden Uebertragkamm eine intermittirend sich

drehende Zangenwalze zwischen Gillkopf und Kammring eingeschaltet, so hat man ein

treffendes Bild der neuen, von Little und Eastwood patentirten Kämmmaschine vor Augen, zumal wenn

man noch hinzufügt, daß die Kammstäbe des Schraubengillapparates und die Zangenwalze

nicht gerade begrenzt, sondern mit Rücksicht auf den Durchmesser des Kammringes

gekrümmt hergestellt werden müssen.

Zur näheren Erklärung der Kämmmaschine nehme ich die Figuren 6 bis 8 zu Hülfe,

welche jedoch nur das Wesentlichste in einfachen Strichen vorführen sollen.

Fig. 6

repräsentirt den Verticalschnitt durch den Einschlagapparat I (Spulenrahmen A, Gillkopf, Zangenwalze C und Kammring D); Fig. 7 gibt die

Ansicht derselben Theile. Die Fortsetzung des Schnittes hätte nur den

Einschlagapparat II, freilich in einer etwas verschiedenen Bewegungsperiode zum

Vorschein gebracht, da die beiden Speiseköpfe um eine halbe Bewegungsperiode von

einander abweichen. Doch trägt dieß weniger zum Verständniß bei, als gerade die

Nebeneinanderstellung des Schnittes und der Ansicht der Hauptorgane in Fig. 6 und 7, wobei noch

die Abzugsvorrichtung II – d. i. für den Speisekopf II – angedeutet

werden konnte.

Figur 8 stellt

den Grundriß der Hauptorgane von Platt's Kämmmaschine

dar.

Die Kämmmaschine ist, wie oben schon bemerkt wurde, doppelseitig angelegt. Verfolgen

wir den Weg des Bandes in der einen Hälfte der Maschine.

Die Riffelwalzen B ziehen abgesetzt das breite Band vom

Spulenrahmen

A ab, welches von den ruckweise sich vorwärts bewegenden

Kammstäben a mitgenommen wird.

Sowie der vorderste Kammstab herabfällt in die untere zurückführende Schraubenreihe,

steht schon die Zangenwalze C bereit mit der bisher

offenen Zange c₁ den vorstehenden Wollbart zu

erfassen und einzuklemmen, zu welchem Zwecke der ganze Gillkopf bis dicht an die

Zangenwalze herabgerückt ist.

Damit das Abziehen des erfaßten Wollbartes nur durch die Nadeln der Kammstäbe unter

Zurücklassung der Kämmlinge erfolge, schlägt die Bürste b in die Nadeln ein und bleibt die Zangenwalze mit geschlossener Zange c₁ eine Zeitlang stehen, während der ganze

Gillkopf mit den Zuführcylindern etc. auf der geneigten Führungsbahn E aufsteigt. Um die langen Wollhaare vollends aus den

Kammstäben auszuziehen, kommt das Abstreichmesser d, von

links nach rechts schwingend, zu Hülfe.

Ist dieß geschehen, so wird die Zangenwalze C um 1/6 Tour

vorwärts gedreht, der Gillkopf wieder herabgerückt und hierbei eine kleine Drehung

der Einziehwalzen B, entsprechend der außerdem

stattfindenden Vorwärtsdrehung der Kammstäbe um eine Stabbreite, veranlaßt. Der

vorderste Stab kommt am Ende der Führungsschrauben an, fällt herab, der hierdurch

freiwerdende Wollbart wird von der unterdessen eingetroffenen Zange c₂ erfaßt und das Spiel setzt sich wie vorher

weiter.

Nach 2/6 Umdrehung ist der Wollbart mit der Zange c₁ zum Kammring D gekommen und in dessen

Nadeln, unmittelbar anschließend an den vorhergegangenen Wollbart, mittelst der

auf- und niedersteigenden Bürste e eingeschlagen

worden, so daß die ausgekämmten Wollhaare nach Außen, die Kämmlinge nach Innen

liegen.

Die Zange c₁ wurde im Momente des Auflegens

geöffnet und bleibt in diesem Zustand, bis sie nach fernerer 4/6 Umdrehung wieder

beim Speisekopf anlangt, den Abzug und die Uebertragung eines späteren Wollbartes

wie früher bewerkstelligt.

Die im Kammring eingeschlagene Wolle wird ununterbrochen zum Abzug zugeführt, durch

das endlose Band f, die sich drehende Flügelwalze g (Fig. 8) glattgestrichen

und endlich durch vertical gestellte kleine Riffelcylinder h als endloses Band abgezogen und durch den rotirenden Trichter i an den Wickelapparat E

abgegeben. Der Kämmling wird etwas später durch zwischen den Nadeln eingeschobene

schiefe Platten ausgestoßen und durch ein Paar Wälzchen k nach der Kanne F entfernt.

Zwischen Abgabecylinder h und dem rotirenden Trichter i ist eine selbstthätige

Abstellvorrichtung

l für den Fall des Bruches des Zugbandes

eingeschaltet.

Was nun die Bewegungen der Maschine betrifft, so gehen dieselben alle von der

Hauptwelle M aus. M betreibt

durch Kegelräder die unter einem rechten Winkel durch die Mitte laufende Welle N, von welcher Stirnräder nach beiden Seiten die Drehung

auf die Welle O übertragen.

Von der Welle O wird abgeleitet:

Der Auf- und Niedergang des Gillkopfes auf der

Führungsbahn E. (Stufenscheibe m, Winkelhebel no, welcher um die feste

Achse P schwingt und durch die Lenkstange p mit der Grundplatte des Speisekopfes verbunden ist;

das Gegengewicht zur Ausbalancirung ist nicht angedeutet.) Hierbei wird durch Hebel

und festen Anschlagstift die Einschlagbürste

b der Kammstäbe in Gang

gesetzt.

Die schwingende Bewegung des Abstreichmessersd. (Stufenscheibe q; Arm r; an dem auf der anderen Seite von d angebrachten Arm zieht eine Spiralfeder für den

Rückgang.)

Die ruckweise eintretende Drehung der ZangenwalzeC, das abwechselnde Oeffnen und Schließen der einzelnen

Zangen. (Kurbel o an der Welle O, Hebel t, u; Sperrklinke und Sperrrad v, welch' letzteres ein Stück mit der frei um deren

Achse sich drehenden Zangenwalze bildet. Die Rückdrehung ist durch eine Gegenklinke

verhindert.

Das Oeffnen und Schließen der Zangen wird durch die an den beweglichen Backen

angebrachten Rollen in Verbindung mit der auf der Walzenachse aufgekeilten

Stufenrolle w erzielt, welche mit der Achse durch den

Hebel u in Oscillation gesetzt wird.)

Die Drehung des Kammringes und der Abzugcylinder. (Der

Kammring D ist mit einem inneren Zahnkranz versehen,

welcher von O durch stehende Welle und Getriebe gedreht

wird und durch verticale Spindeln und Getriebe mit den Abzugscylindern h, l in Verbindung gebracht ist.)

Die Bewegung der Einschlagbürsteefür den Kammring. (Stufenscheibe auf der Welle O und Hebelübersetzung.)

Die Drehung der endlosen Streichbänder f. (Durch Riemen,

Kegelrädchen etc.)

Hinsichtlich der Speisung ist noch Näheres zu

bemerken.

Die abgesetzte Drehung der Zuführcylinder B und die

gleichzeitig stattfindende Vorwärtsdrehung der Kammstäbe erfolgt nur beim

Herabgleiten des ganzen Speisekopfes. Es dreht sich zwar beim Auf- und

Niedergang das in eine am Gestelle feste Zahnstange 1 eingreifende Rad 2 hin und

her; doch überträgt dasselbe seine Drehung auf die Achse 3 vermittelst des

Sperrradmechanismus 4 nur beim Herabgleiten des Speiseapparates. Wenn aber hierbei die Achse 3

vermittelst der Kegelrädchen 5 die Gillschrauben dreht, die Kammstäbe um eine

Stabbreite vorwärts verschiebt, so erhält zugleich der Speisecylinder B vermöge des an seiner Achse sitzenden und in die

Schraube eingreifenden Schneckenrädchens 6 die Drehung, um genau eine der Stabdicke

entsprechende Bandlänge einzuführen.

Bei Aenderungen in der Speisung müssen daher dünnere oder dickere Kammstäbe und dem

entsprechende Führungsschrauben eingesetzt werden.

Die Ausstellungsmaschine ist zum Kämmen von Wollen mit 1 bis 6 ZollDie Maaße sind englische. Stapel bestimmt; sie arbeitet mit 36 bis 40 Doppelhüben pro Minute. Der Kammring hat 5 Fuß Durchmesser und ist

mit 3 Reihen Nadeln besetzt. Die von der Schraubenstrecke vorgelegten Wickel haben

13 Zoll Breite. Der Speisekopf enthält 18 Kammstäbe, 13 oben, 5 unten. Die

Wickelballen mit Kammzug erhalten 8 1/2 Zoll Breite und bis 15 Zoll Durchmesser.

Das vorliegende System wurde wesentlich mit Rücksicht auf kürzere und klettenreiche

Wollen construirt z.B. für Buenos-Ayres und Montevideo Wollen. Die

Leistungsfähigkeit in 10 Stunden wird angegeben mit

120 Pfund

Zug für

1 – 2 zöll.

La Plata-Wolle

200 „

„ „

3 – 4 „

australische Wolle

300 „

„ „

5 – 6 „

englische Wolle

600 „

„ „

6 – 12 „

„

„

Zur Bedienung ist ein Mädchen für zwei Maschinen erforderlich; an Triebkraft 3/4 bis

1 Pferdestärke pro Maschine. Der Preis der beschriebenen

Kämmmaschine wurde mit circa 315 Pfd. Sterling

angegeben.

Diese Kämmmaschine scheint einem fühlbaren Bedürfniß entgegengekommen zu seyn, indem

nach Ingangsetzung der ersten Maschinen zwei Kämmereien mit denselben ausgerüstet

wurden: Carette und Elsen in

Antwerpen und die Wollwäscherei und Kämmerei Döhren bei

Hannover, beide für La Plata-Wollen.

25. Schafwoll-Spinnmaschine von

John Avery in Worcester (Amerika). (Figur 9 bis 11.)

Wie die in der amerikanischen Abtheilung der Maschinenhalle aufgestellte

Schafwoll-Watermaschine von John Avery beweist,

hat man auch jenseits des Oceans der Construction einer continuirlich spinnenden

Maschine für Schafwolle eine besondere Aufmerksamkeit zugewendet. Vorzugsweise ist

es das Streckwerk, welches die Constructeure beschäftigt hat, obwohl auch an der

vorliegenden Spinnmaschine eine bei uns weniger bekannt gewordene, modificirte

Ringspindel zur Anwendung gebracht ist.

Wie bei den neueren Schafwoll-Spinnmaschinen hat der Faden im Streckwerk eine

bedeutende Länge, um eine Ausgleichung der Ungleichförmigkeiten im Vorgespinnst zu

befördern. Auch das Röhrchen zur falschen Drahtgebung während des Verzuges fehlt

nicht, ist aber ebenso wie die Auflagerung der Oberwalzen bei den vorderen

Streckcylindern in abweichender, ganz vortrefflicher Weise angeordnet, wodurch eine

wesentliche Erleichterung in der Bedienung der Maschine erreicht wurde.

Wesentliche Abweichung von allen bekannten zeigt der Einzug des Vorgespinnstes. Derselbe findet nicht durch Walzen und nicht

ununterbrochen statt, sondern um den Wagenzug bei der Mule nachzuahmen, abgesetzt in

längeren Fadenstücken auf einmal, welche nach der Ausgabe successive gegen die

vorderen Streckwalzen vorwärtsschreiten und durch deren größere Geschwindigkeit den

verlangten Verzug erfahren.

Indem der Verzug und die (falsche) Drahtgebung jedesmal auf längere Fadenstrecken

vertheilt wird, eröffnet sich die Möglichkeit, die Ausgleichung der unegalen Stellen

– analog wie bei Mule – zu erzielen.

Da die vorderen Streckwalzen in festen Lagern continuirlich sich drehen, so muß der

Einzugsapparat bei seiner abgesetzten Drehung eine fortschreitende Bewegung des

Vorgespinnstes zulassen; zugleich muß auch Vorkehrung getroffen seyn, das dem

Streckwerk übergebene Fadenstück bis zu dessen vollendeter Verziehung von dem

unterdessen vom Spulenwickel abgenommenen frischen Fadenstück getrennt zu

halten.

So schön der Grundgedanke des Streckwerkes sonst zu nennen ist, der vorliegende

Einzugsapparat erfüllt – meiner Ansicht nach – nur unvollkommen seine

Aufgabe, bietet sogar in Folge des Festklemmens des Vorgespinnstes bei gleichzeitig

statthabender Drehung des Einzugwerkes, Anlaß zu neuen Ungleichheiten im Faden.

Unbestritten hat dagegen die Disposition des Röhrchens und der Oberwalzen der

vorderen Streckcylinder große Vorzüge, welche zweifels- ohne auch bald auf

andere Drosselmaschinen und Zwirnmaschinen ausgedehnt werden.

Das Röhrchen ist sehr weit und erhält seine Drehung durch Auflage auf zwei eisernen

Rollen, welche durch Schnüre in Bewegung kommen. An dem Röhrchen ist vorn, bei dem

verengten Auslauf ein Ω artig endender Draht

angebracht, um welchen der Faden geschlungen und von welchem derselbe unmittelbar

zwischen die Streckwalzen eingeleitet wird.

In der Mantelfläche des Röhrchens ist ein Schlitz eingearbeitet. Hebt man daher das

Röhrchen von den Unterlagsrollen ab, so kann man ohne

Zuhülfenahme eines Hakens den Faden in einfachster Weise in das Röhrchen

einbringen.

Bei einem Fadenbruch zieht man den Faden von der Spindel bis zum Vorfaden im

Streckwerk und knüpft an, hebt das Röhrchen, läßt den Faden durch den schrägen

Schlitz eintreten, schlingt sodann durch eine eigenthümliche Bewegung den Faden um

den Drahthaken am Röhrchen und legt dieses ruhig auf die Frictionsrollen hin.

Nachdem die Oberwalzen hängend aufgelagert sind, kehrt der

Faden ohne die Oberwalze rühren zu müssen, sofort an

seine Stelle zwischen die Streckcylinder, wornach also die Arbeit bei vorkommenden

Fadenbrüchen höchst einfach besorgt werden kann.

Nach dieser Vorbereitung kommen wir zu den Figuren 9 bis 11; Figur 9 gibt

den Querschnitt der wesentlichsten Organe der Avery'schen

Spinnmaschine; Figur 10 und 11 geben Schnitt und

Ansicht der Lagerung der Oberwalzen.

Das Vorgespinnst kommt von den Spulen A zur Maschine,

indem es hierbei durch die Einziehtrommel B und Klemme

B' geleitet ist. B

besteht aus zwischen je zwei Bändchen auf der Welle aufgekeilten 5 armigen

Radsternen, welche vermittelst glatter Drähte an den äußeren Enden der Arme

zusammengehalten werden. An den beiden äußersten Armsternen hängen an kurzen

Stängelchen Holzleisten a₁, a₂ u.s.f., welche bei Drehung der Einziehachse

über das Curvenstück b aufsteigen, um das vom

Spulenwickel abgezogene Vorgespinnst ausgespannt zu erhalten, weiter aber auch für

die Einlage zwischen Einziehdrähte und Klemmarme vorzubereiten.

Oberhalb der Einziehtrommel B bewegt sich in einem bei

c drehbar angebrachten Rahmen die 4 armige Klemme

B', welche in Folge des Eingriffes in einen der

Drähte von B bei der Drehung mitgenommen wird und dabei

die Aufgabe erfüllt, den Faden von der Einzugsstelle n

an zu halten bis in die Position m, damit der Verzug,

der Röhrchendraht nicht weiter nach rückwärts sich erstrecke, bevor die neue

Fadenlieferung eintritt.

Die Klemme B' ist für je zwei Bändchen eingerichtet, d.h.

zwischen je zwei Radsternen der Einziehtrommel liegt eine Klemme.

Die Bewegung der Einziehtrommel ist eine abgesetzt drehende, indem das Getriebe d, welches von der vorderen Streckwalze angetrieben

wird, in einem Gehänge e eingelagert ist, welches durch

eine nicht ersichtlich gemachte Stufenscheibe auf- und abwärtsschwingt. Von

der Einziehtrommel geht die Bewegung durch Zahnräder zur Abwickelwalze bei A.

In der gezeichneten Stellung der Theile ist der Proceß des Verzuges des zuletzt

gelieferten Fadenstückes bis zur Hälfte etwa verlaufen. Der Verzug endet, wenn der

vertical gezeichnete Arm in die punktirte Stellung m

gelangt. Hier wird alsdann das durch die Leiste a₁ abgezogene frische Fadenstück, da a₁ vom Curvenstück b herabfällt, zwischen

m und n ausgelegt. Das

Einklemmen des Bändchens hört bei m auf, tritt aber

dafür sofort bei n ein, damit der Verzug etc. nur auf

das Fadenstück mn sich geltend mache. Dieses

Fadenstück rückt nun allmählich bei der Drehung der Einziehtrommel vorwärts;

rascher, jedoch dem statthabenden Verzug gemäß, laufen die Streckwalzen und geben

das verzogene Bändchen an die Spindel E, zur Drehung und

Aufwindung zugleich.

Was die von Potter, wenn ich richtig unterrichtet worden

bin, im Jahre 1867 in Amerika patentirte Verbesserung an der Ringspindel betrifft,

so ist die bekannte, auf dem Ring laufende Oese (Läufer) durch einen in der Mitte

schwach gebogenen Draht ersetzt, welcher mit seinen beiden Enden in einer

kreisförmigen Nuth des Ringes umläuft. Der Faden ist, bevor er zur Spindel gelangt,

um diesen Draht herumgelegt und wirkt analog dem Läufer.

Die Disposition des Röhrchens v und die Lagerung der

Druckwalzen des vorderen Streckwalzenpaares D ist

endlich aus Figur

10 und 11 ohne Weiteres zu entnehmen. w bezeichnet

die Mitnehmwalzen für das Röhrchen.

26. Ducommun's expansibler Schlichtstahl

für Ausbohrmaschinen. (Figur 12.)

Die von der Firma Heilmann-Ducommun und Steinlein ausgestellten Werkzeugmaschinen aller Art

nehmen unstreitig eine hervorragende Stellung in der Maschinenhalle ein, sowohl vom

Standpunkt der zweckmäßigen Construction als auch der sorgfältigen und gefälligen

Ausführung.

Der dießmal noch übrige Raum auf der Figurentafel gestattet nur auf ein kleines, aber

sinnreich ausgeführtes Werkzeug, einen expansiblen Stahl für Ausbohrmaschinen näher

hinzuweisen.

Um nämlich cylindrische Löcher mit aller Genauigkeit und Reinheit, ohne Zuhülfenahme

von Reibahlen etc. auszubohren, den Arbeitsstahl nach erfolgter Abnützung, beim

Schleifen stets auf das genaue Maaß rasch und ohne Zwischenmanipulation (Erhitzen

und Ausrecken u.s.w.) zu bringen, hat man das Werkzeug aus zwei durch

Schwalbenschwanzführung aufs Exacteste verbundene Stücke a und b zusammengesetzt, deren Schneidkanten jederzeit,

ganz nach Bedarf durch den vorzuschiebenden Keil c auf's

Maaß eingestellt werden können.

Mit diesen expansiblen Stählen nimmt man nur den letzten Span, daher dieselben eine

lange Dauer behalten und durch die Einfachheit in der Behandlung reichlich die

Mehrkosten einbringen.

Es kosten:

6 Stück Ausbohrstähle für 20 Millim. starke

Bohrspindeln für

23 bis 35

Millimeter BohrweiteDas

Intervall beträgt 2 oder 3 Millimeter. Die Dicke der Stähle geht von

6 bis 10,5 Millimeter.

9 Thlr.

6 Sgr.

7 Stück

für 28 Millimet.

Bohrsp. und

30– 45 Millimet. Bohrw.

14 „

28 „

8 „

„ 30

„

„ „

32– 50 „ „

17 „

20 „

10 „

„ 35

„

„ „

37– 60 „ „

27 „

14 „

10 „

„ 40

„

„ „

45– 75 „ „

31 „

22 „

11 „

„ 50

„

„ „

55–100 „ „

43 „

3 „

Die nähere Einrichtung dieser Ausbohrstähle ist ohne Weiteres aus Figur 12 zu

entnehmen.

27. Oldfield's Fachbildung für

Gewebeleisten – selvedge motion.

– (Figur

13 und 14.)

Wenn auf einem Webstuhl mehrere Breiten nebeneinander erzeugt werden sollen, dann

erhalten die einzelnen Streifen an der Verbindungsstelle, welche nachträglich erst

aufgeschnitten wird, festere Leisten dadurch, daß man diese mit gekreuzter Kette

webt. Es werden die Kettenfäden an den Rändern der Gewebstreifen nicht wie

gewöhnlich in's Fach genommen, sondern durch eine vom Gazegewebe her bekannte

Litzenanordnung.

Neben den renommirten Webstühlen der Firma G. Hogdson in

Bradford hat der Monteur und Vertreter dieses Hauses J. Oldfield einen kleinen netten Apparat ausgestellt, welcher die Bindung der

Leistenkette bei mehrbreitiger Waare nicht mit gekreuzten, sondern mit

ununterbrochen in einem Sinne sich herumdrehenden

Kettenfäden erzielt.

Es findet thatsächlich ein Zwirnen je zweier zusammengehörigen Kettenfäden statt;

doch liegen zwischen den einzelnen Drehungen die Schußfäden, welche dergestalt

fester umschlungen die Leiste sicherer zusammenhalten sollen.

Um die angedeutete Bindung zu erreichen, sind die Leistenkettenfäden auf kleinen

Röllchen a, b und a'b'

(Figur 13

und 14,

Ansicht und Grundriß des Oldfield'schen Apparates)

aufgewunden und in dem rotirenden Ring c drehbar auf

zwei Spindeln aufgesteckt.

Von der Kurbelwelle aus soll der Ring c gedreht werden.

Hierbei wird einmal der

Faden a, dann der Faden b

in's Oberfach gelangen, während vorn vor dem Rietblatt d

nach jeder halben Drehung des zusammengehörigen Kettenpaares das Einlegen des

Schusses stattfindet.

Nach Maaßgabe der Aufwickelung der gewebten Waare erfolgt die Abwickelung der Fäden

im Ring c. Nur muß in irgend einer Weise vorgesorgt

werden, daß die Fäden stets gespannt bleiben und nicht beim Wechseln des Abstandes

der Spulen von der Fachspitze schlaff in's offene Fach hereinhängen.

Aus diesem Grunde sitzt die Spule a (beziehungsweise a') fest, die andere aber lose auf der Spindel, von

welcher die zweite Spule b nur vermöge der Wirkung der

Spiralfeder mitgenommen wird. Die Feder drückt die lose Spule gegen den quer unten

durch die Spindel durchgesteckten Stift. (Nebenbei bemerkt, muß dieser Stift nach

Herausnehmen des Messingringes c aus dem herumgelegten

eisernen Scharnierband entfernt werden, um die Spindel behufs Austauschens der

Spulen zugänglich zu machen.)

Beide auf derselben Spindel sitzende Spulen sind nach entgegengesetzter Richtung aufgewunden. Was daher von der einen Spule

abgewickelt wird, sucht die andere aufzuwickeln. Es bleibt also die Fadenspannung

erhalten unbeschadet des Abzuges beider Fäden nach Maaßgabe der Aufwindung des

gewebten Zeuges.

Um die Stoffe gleich auf dem Stuhle zu trennen, ist bei e

ein kleines von der Kurbelwelle anzutreibendes Schneidrädchen bemerkt.Berichtigung. Im vorhergehenden

Ausstellungsbericht (erstes Augustheft 1873) lese man Seite 89 und 90 den

Namen des Erfinders und Ausstellers des besprochenen Opener mit verticaler conischer Trommel zur Oeffnung und Reinigung

geringer wie guter Baumwollsorten, „Crighton“, „Crighton und Comp.“,

statt „Brighton.“

Tafeln