| Titel: | Ueber den Kesselstein verhindernde Mittel und die Methoden des Weichmachens des Wassers; von Joh. Stingl. |

| Autor: | Johann Stingl |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XXIX., S. 175 |

| Download: | XML |

XXIX.

Ueber den Kesselstein verhindernde Mittel und die

Methoden des Weichmachens des Wassers; von Joh. Stingl.

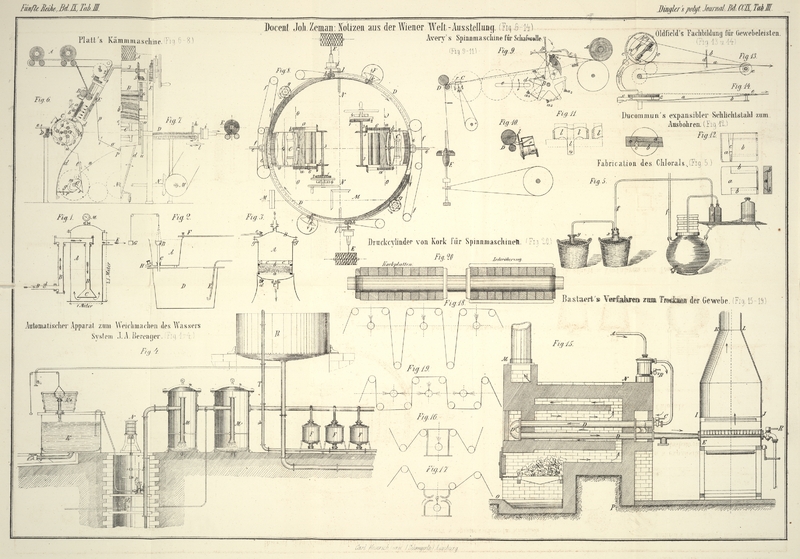

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Stingl, über den Kesselstein verhindernde Mittel und die Methoden

des Weichmachens des Wassers.

In demselben Maaße als die Industrie sich hebt und die Schienenstränge immer weitere

und weitere Ländergebiete an einander ketten, wächst auch die Anzahl und Bedeutung

der Dampfkessel und Locomotiven.

Der größte Feind dieser für den Gesammtfortschritt der Menschheit so wichtigen

Kraft-Erzeuger ist ein schlechtes, sogenanntes hartes Speisewasser, und zwar ist es eine der sonst

vorzüglichsten Eigenschaften des Wassers, nämlich sein allgemeines Lösungsvermögen

für gasförmige, flüssige und feste Körper, welche demselben sowohl für die Zwecke

der Kesselspeisung als auch für mehrere Industriezweige,

wie Bleichereien, Färbereien, Wäschereien u.s.w. eine so

schädliche Wirkung ertheilt.

Unter den vielen Körpern welche das Wasser während seines Kreislaufes durch die

Atmosphäre, durch die fruchtbare Ackerkrume oder durch den kahlen Steinboden,

– durch die feinen Ritzen und Spalten der Erdkruste – löst, sind von

den gasförmigen Körpern besonders Kohlensäure

und Schwefelwasserstoff, und von den festen Körpern der kohlensaure Kalk, die kohlensaure Magnesia, der schwefelsaure

Kalk (Gyps), das Chlormagnesium und saure

schwefelsaure Metallsalze welche häufig in Grubenwässern enthalten sind,

jene schädlichen Bestandtheile, die dessen Härte bedingen und am häufigsten beim

Verdampfen des Wassers Veranlassung zur Bildung der so schädlichen Kesselsteine geben. Chlormagnesium, dessen Lösung sich

beim Verdampfen zum Theil in Salzsäure und in das in

Wasser unlösliche basische Chlormagnesium zerlegt, bedingt hierdurch das

Angegriffenwerden des Kesselbleches. Denselben nachtheiligen Einfluß üben saure Grubenwässer und Schwefelwasserstoff.Privoznik, im polytechn. Journal, 1873 S. 132 und 320.

Am häufigsten bilden sich aber Kesselsteine in Folge eines Gehaltes des Speisewassers

an kohlensaurem Kalke, an kohlensaurer Magnesia und an Gyps, welche erstere zwei

Körper bekanntlich in der im Wasser enthaltenen Kohlensäure als

doppelt-kohlensaure Salze gelöst sind. Diese beiden Körper fallen als

einfach-kohlensaure Salze in Form eines weißen Niederschlages heraus, sobald

das Wasser anhaltend zum Sieden erhitzt wird, indem

hierbei jenes Kohlensäurequantum mit den Wasserdämpfen gasförmig entweicht, das den

kohlensauren Kalk und die kohlensaure Magnesia löslich machte.

Mit dem Gyps hat es eine andere Bewandtniß.

Besonders zwei Ursachen tragen zu dessen Ausscheidung im Kessel bei. Einmal ist

derselbe in Wasser schwer löslich und es muß daher beim Verdampfen des Wassers

endlich ein Zeitpunkt eintreten, wo die Menge des Gypses im Kesselwasser so

angereichert ist, daß derselbe sich ausscheidet; dazu kommt dann noch, daß bei höherem Drucke diese Abscheidung viel früher erfolgt, als

den gewöhnlichen Verhältnissen entspricht, wie die Untersuchungen Cousté's über die Kesselspeisung mit Meereswasser

zeigen. Nach denselben tritt unter gewöhnlichen Umständen die oben erwähnte

Gypsabscheidung ein, wenn das Wasser eine Dichte von 13° Baumé

erreicht. Bei erhöhtem Drucke aber erfolgt dieselbe für je 1/5 Atmosphäre um

1° Baumé früher, als den normalen Verhältnissen entspricht.

Die Menge von Kesselstein, welche ein an obigen Salzen reiches Wasser im Dampfkessel

absetzt, ist oft sehr bedeutend und dessen Beschaffenheit verschieden. Im

Allgemeinen läßt sich wohl annehmen, daß ein größerer Gypsgehalt des Wassers die

Bildung fester Kesselsteine veranlaßt, obschon auch häufig sehr feste Ablagerungen

im Kessel erfolgen, wenn

das Wasser verhältnißmäßig arm an Gyps ist, aber viel kohlensauren Kalk neben

bedeutenderen Mengen kohlensaurer Magnesia enthält.

Um über die Menge von Kesselstein, welche sich aus manchen Speisewässern absetzt,

einen Begriff zu bekommen, seyen hier einige concrete Beispiele angeführt, in

welchen Wässer berücksichtigt werden, die factisch zur Speisung von Locomotiven und

Stabilkesseln verwendet werden.

Das Wasser der Station Wien am Südbahnhofe enthält, bevor es einer Reinigung

unterworfen wurde (was jetzt, wie wir in der Folge sehen werden, geschieht) in 1

Kubikmeter:Man s. polytechn. Journal, 1872, Bd. CCVI S. 304.

kohlensauren Kalk:

275,10 Theile

kohlensaure Magnesia:

165,62 „

schwefelsauren Kalk:

89,971 „

Nehmen wir nun an, eine Personenzug-Locomotive mit zwei gekuppelten

Treibachsen, die pro Stunde beiläufig 3,48 Kubikmeter

Wasser verdampft, machte einen Turnus von 6 Stunden und wurde während dieser Zeit

mit obigem Wasser gespeist, so mußte sich innerhalb dieses Zeitraumes, wenn wir nur

die kohlensauren Erdalkalisalze berücksichtigen, eine Kesselstein-Menge von

20 Zollpfund bilden, wovon ein geringer Theil pulverförmig bleibt und beim Waschen

entfernt werden kann; der größte Theil aber haftet in Folge des Gypsgehaltes, der

obige Gewichtsmenge vermehrt, fest an den Siederöhren; hierdurch häuft die Kruste

sich immer mehr an, und liefert endlich eine Incrustation, welche die Rohre

vollständig aneinanderkittet. Noch greller sind die Verhältnisse bei

Lastzugmaschinen. So lieferte eine solche Locomotive mit 3 Treibachsen, welche pro Stunde 4,75 Kubikmeter Wasser verdampft, unter den

vorhin angegebenen Bedingungen eine Kesselstein-Menge von 27 Zollpfund.

Das Wasser der Station Wien der Staatsbahn enthält in 1 Kubikmeter:Man s. polytechn. Journal, 1872, Bd. CCVI S. 304.

kohlensauren Kalk:

277,90 Theile

kohlensaure Magnesia:

105,12 „

schwefelsauren Kalk:

86,14 „

Dieses Wasser gibt daher in einer Lastzugmaschine mit 3 Treibachsen unter den früher

erwähnten Verhältnissen eine Kesselstein-Menge von mindestens 22

Zollpfund.

Nicht viel günstiger gestalten sich die Verhältnisse bei den Stabilkesseln, da

dieselben nicht so oft wie die Locomotive gereinigt werden.

Eine Stabilmaschine in der Werkstätte der Südbahn, die mit dem früher erwähnten

Wasser gespeist werden muß, verdampft pro Stunde 1

Kubikmeter Wasser. Die Arbeitsdauer beträgt 10 Stunden. Mithin verdampft ein solcher

Kessel täglich 10 Kubikmeter Wasser. Die Kessel mußten früher alle 6 Wochen geputzt

werden. Während dieser Zeit wurden daher 360 Kubikmeter Wasser verdampft. Dieses

Wasserquantum liefert aber eine Kesselsteinmenge von mindestens 3 Ctr. 37 Pfd.

Wenn man solche Mengen von Kesselstein berücksichtigt, so läßt sich leicht ermessen,

welche Nachtheile dieselben auf die Kesselwände, auf den Brennmaterialverbrauch und

auf die Reinigung der Kessel mit sich bringen, abgesehen von der Gefahr der

plötzlichen Zerstörung eines mit Kesselstein-Ablagerungen überladenen

Kessels.

Man war daher stets darauf bedacht und arbeitete mit allen Kräften dahin, die

schädlichen Einflüsse des Kesselsteines zu beheben oder die Bildung desselben ganz

hintanzuhalten. Dieß suchte man auf die verschiedenste Art und Weise zu erreichen:

durch eigenthümlich construirte Apparate in oder an den

Kesseln, durch sogenannte Kesselsteinhindernde Mittel

oder dadurch, daß man Condensationswasser zur

Kesselspeisung benutzte.

Von den vielen Apparaten, die zu diesem Zwecke in der Praxis zur Anwendung kamen und

meistens den Namen des Erfinders tragen, seyen erwähnt: der Haswell, Schau, Schäffer und Budenberg, Forster, Maier, Schön, Popper, BäkerBaker und in neuester Zeit der Friedmann'sche

Apparat. Die meisten dieser Apparate gründen ihre Berechtigung auf die früher

erwähnte Eigenschaft der in Wasser gelösten doppelt-kohlensauren Salze

– beim Erhitzen nämlich einen Theil Kohlensäure abzugeben und als

einfach-kohlensaure Salze in unlöslichem Zustande niederzufallen. Hierzu muß

bemerkt werden, daß nur dann der erwähnte Vorgang vollständig eintritt, wenn das

Wasser bis zum heftigen Sieden erhitzt wird und daß

hingegen in dem Falle, wo die Erwärmung desselben auf nur 80–90° C.

sich steigert, was meistens in den erwähnten Apparaten geschieht, höchstens die Hälfte der kohlensauren Erdalkalisalze gefällt wird. Der

Rest davon bildet dann um so festere Kesselsteine, indem an seiner Bildung

verhältnißmäßig mehr kohlensaure Magnesia theilnimmt, weil dieselbe bei einer

Erwärmung auf nur 90° C. noch weniger gut gefällt wird als der kohlensaure

Kalk.

Ein anderer Theil der Apparate basirt sich auf die angeblich im Kessel stattfindende

Strömung und Wallung des verdampfenden Wassers. Wer jedoch einmal beobachtet

hat, wie sich ein an kohlensauren Erdalkalisalzen reiches Wasser beim Kochen in

einem Glaskolben verhält, wird bemerkt haben, wie sich ein Theil der kohlensauren

Salze pulverförmig abscheidet und das Wasser trübt.

Der bei weitem größte Theil derselben bildet aber an den Wänden und am Boden des

Kolbens eine fest haftende Kruste, zu deren Entfernung

man oft verdünnte Salzsäure verwenden muß.

Was hier im Kleinen stattfindet, geschieht im Großen im Dampfkessel. Ein kleiner

Theil der inkrustirenden Bestandtheile des Wassers und zwar der weniger schädliche,

wird als pulveriger Niederschlag mit dem Wasser dessen Bewegungen theilen; der

andere Theil aber wird fest an den Kesselwänden oder Siederöhren haften und findet

noch als besseres Bindemittel den Gyps, auf den alle erwähnten

Apparate ohne Wirkung sind.

Aus den angegebenen Gründen lassen diese Apparate bei ihrer Anwendung viel zu

wünschen übrig, ja versagen in vielen Fällen gänzlich, wenn das Wasser reich an inkrustirenden Bestandtheilen ist.

Nicht viel günstigere Resultate erzielte man bisher mit den sogenannten Kesselstein

hindernden Mitteln.

Dieselben lassen sich nach C. Bischof

Polytechn. Journal, 1860, Bd. CLVI S. 236. in drei Kategorien theilen:

1) in chemisch-wirkende, wie Soda, ein Gemenge von

Soda und Wasserglas (holländische Composition), Salmiak, überhaupt

Ammoniakverbindungen, Aetzkalk, Chlorbaryum, alkalische Laugen, Erhitzen des Wassers

auf mindestens 150° C. u.s.w.;

2) in mechanisch-wirkende, d.h. in solche welche

neben der untergeordneten chemischen Wirkung eine pulverförmige Gestalt des

Kesselsteines bedingen sollen; hierher gehören: Melassen, überhaupt schleimige

Stoffe, Stärke, Kartoffeln, Thon, Bergseife, Sägespäne, gerbstoffhaltige Körper wie

Lohe u.s.w.;

3) in solche welche das Festhaften des Kesselsteines an den Wänden verhindern sollen,

wie Talg, Graphit, Kohle, Gemenge von diesen Stoffen, Kieselsteine u.s.w.

Was die chemisch-wirkenden Mittel anbelangt, so ist erwiesen, daß einige

derselben, in richtiger Menge auf das geeignete Wasser angewendet, die nachtheiligen Wirkungen

des Kesselsteines zum Theil beheben, indem dieselben theilweise aus den in dem

Wasser enthaltenen schwerlöslichen Salzen leichter lösliche bilden, zum Theil aber

bewirken daß die sich

absetzenden Niederschläge im amorphen, pulverförmigen Zustande erhalten werden.

Allein trotzdem wollen die meisten Kesselbesitzer, und nicht mit Unrecht, von den

verschiedenen Kesselstein-hindernden chemischen Mitteln, welche so häufig als

vorzüglich wirkend angepriesen werden, nichts wissen, da diese Mittel in vielen

Fällen nicht nur nicht wirken, sondern das Kesselwasser noch mehr verunreinigen und

oft größere Kesselstein-Ablagerungen bewirken, als ohne sie entstanden wären.

Manche derselben können für ein bestimmtes Wasser von sehr guter Wirkung seyn,

allein daraus folgt noch nicht, daß ein solches Mittel dann für alle harten Wässer nach einer bestimmten Schablone

verwendet werden kann, wenn man die verschiedene Natur der Wässer in Bezug auf ihre

verunreinigenden, die Härte bedingenden Salze berücksichtigt.

Dazu kommt noch, daß man, um die wirkende Substanz zu verdecken, die

verschiedenartigsten Verunreinigungen darunter mischt, welche dann nur zur

Verschlechterung des Wassers beitragen.

Unter den vielen chemischen Mitteln sind besonders das kohlensaure Natron (Soda), zuerst von Kuhlmann

und dann von Fresenius vorgeschlagen, ferner die

sogenannte holländische Komposition, ein Gemenge von Soda

und Natronwasserglas, zuerst von Buff und Versmann

Polytechn. Journal, 1859, Bd. CLII S. 189. angegeben, und endlich Chlorbaryum jene

Substanzen, die auf das Kesselwasser günstig einwirken, wenn sie in der richtigen

Menge angewendet werden und der Natur des Wassers entsprechen. Jene Geheimmittel,

die sich noch der Gunst mancher Kesselbesitzer erfreuen, enthalten eine oder mehrere

dieser Substanzen als Hauptingredienz, vermischt mit Sägespänen, Kohlenpulver, Lohe

und dergleichen Verunreinigungen.

Die Wirkung der Soda besteht darin, daß dieselbe einestheils den kohlensauren Kalk

und die kohlensaure Magnesia fällt, indem sie den doppelt-kohlensauren Salzen

Kohlensäure entzieht, wodurch sie selbst vorübergehend zu

doppelt-kohlensaurem Natron wird, das aber beim Erhitzen wieder seine

Kohlensäure verliert und in einfach-kohlensaures Natron übergeht, welches auf

eine neue Menge doppel-kohlensaurer Salze in der erwähnten Weise einwirkt.

Anderntheils setzt sich ein Theil des kohlensauren Natrons mit dem schwefelsauren

Kalke in der Art um, daß sich kohlensaurer Kalk und schwefelsaures Natron

bilden.

Im Allgemeinen läßt sich mithin die Wirkung der Soda auf ein Wasser dahin erklären,

daß sie alle Kalksalze, weniger günstig die Magnesiasalze, als kohlensaure Salze fällt,

welche dann keinen festen Kesselstein bilden.

Die Soda muß immer im Ueberschusse im Kesselwasser enthalten sein.

Sind in einem Wasser bedeutendere Mengen von Magnesiasalzen enthalten, so empfiehlt

sich statt des kohlensauren Natrons allein, ein Gemenge von Soda und Wasserglas

(holländische Composition), da das Wasserglas alle Magnesiasalze als kieselsaure

Magnesia fällt, wie zuerst Van der Corput zeigtePolytechn. Journal, 1859, Bd. CLIII S. 390.. Ueber die Wirkung dieses Mittels äußert sich A. W. Hofmann sehr günstig.R. Wagner's Jahresbericht der chemischen

Technologie für 1859, S. 472. Man soll einem Hektoliter Wasser für je 1° Härte 3 Gramme calcinirte

Soda und eine 3 Gramme Kieselsäure enthaltende Menge kieselsaures Natron für jeden

Gramm Magnesia zusetzen.

Chlorbaryum reagirt nur auf die schwefelsauren Salze, also hauptsächlich auf den Gyps

und die schwefelsaure Magnesia; es bildet sich der spec. schwere fein pulverige

schwefelsaure Baryt, und Chlorcalcium resp. Chlormagnesium bleiben in Lösung.

Ein Gemenge von Soda und Aetznatron, dadurch erhalten daß man der Sodalösung eine

entsprechende Menge Aetzkalk zusetzt und den kohlensauren Kalk absetzen läßt, wirkt

ähnlich wie die holländische Composition.

Trotzdem aber, daß die erwähnten Mittel auf die in dem Wasser enthaltenen schädlichen

Kalk- und Magnesiasalze in der Art einwirken, daß der Aggregatzustand des

fallenden Kesselsteines eine leichtere Entfernung desselben ermöglicht, muß doch

bedacht werden, daß der Niederschlag im Kessel erfolgt.

Nun liegt aber die Gefahr sehr nahe, daß durch ungenügenden Zusatz von Soda oder

Chlorbaryum, welche Mittel immer im Ueberschuß vorhanden seyn müssen, dennoch

Gypsabscheidung erfolgt, wodurch dann gefährliche Kesselsteine entstehen

können.Man s. Varrentrapp in Wagner's Jahresbericht der chemischen Technologie für 1866, S.

497. Zudem haben solche mit Salzlösungen geschwängerte Wässer häufig

Siede-Verzug und „spucken.“

Aus allen diesen Gründen muß erklärt werden, daß der einzig richtige Weg zur

Reinigung des harten Wassers der ist, dasselbe vor seiner Verwendung, sey es nun als Speisewasser oder

zu sonst einem industriellen Zwecke, mit den entsprechenden

chemisch-wirkenden Agentien in der richtigen Menge

zu versetzen und den hierbei entstehenden Niederschlag auf geeignete Weise aus dem

Wasser zu entfernen, bevor solches seiner Verwendung zugeführt wird.

Dieser angedeutete Weg wurde zuerst in England in größerem Maaßstabe nach der

bekannten Methode von Clark ausgeführt. Das chemische

Agens hierbei ist Kalkmilch, deren Kalkhydrat dem doppelt-kohlensauren Kalk

und der doppelt-kohlensauren Magnesia einen Theil Kohlensäure entzieht und

dieselben als einfach-kohlensaure Salze fällt, wie oben angegeben wurde.

Dieser Niederschlag wird dann auf die Art entfernt, daß man denselben in großen

Reservoiren absetzen läßt. Hierzu ist ein Zeitraum von mindestens 8 Stunden nöthig, wenn man nicht einen Kalk-Ueberschuß zur Fällung verwendet, weil sich

der kohlensaure Kalk in letzterem Falle groß-flockig abscheidet und rasch

setzt. Auf dieser Eigenschaft basirt ja auch die Art der Anwendung des Kalkes nach

Clark, indem man zuerst bloß 3/4 des gesammten

Wassers mit 7/8 der nöthigen Kalkmenge versetzt – durch welchen Kunstgriff

man im Anfange einen Kalküberschuß in das Wasser bringt. Erst nach einiger Zeit

setzt man dann den Rest des Wassers und der Kalkmilch also den kleineren Theil

– zu, dessen Niederschlag mit den größeren Flocken der früheren Fällung zu

Boden gerissen wird.

Die dabei zur Fällung nöthige Kalkmenge wird, wie auf Grund einer Härtebestimmung des

Wassers, mittelst Seifenlösung berechnet.

Gegen diese Methode wird mit Recht eingewendet, daß dieselbe bei einem größeren

Bedarf von Wasser unverhältnißmäßig große Absetz-Reservoirs verlangt, also

Raum- und Geldverschwendung. Ferner ist die Berechnung des zur Fällung

nöthigen Kalkquantums auf Grund einer bloßen Härtebestimmung immer eine ungenaue. Ein Kalküberschuß im Kesselwasser bildet aber

ebenfalls feste Kesselsteine.Man s. polytechn. Journal, 1872, Bd. CCVI S. 304.

Um nun die Reservoire und das langwierige Absetzenlassen zu umgehen, versuchte zuerst

H. Wagner in ParisPolytechn. Journal, 1862, Bd. CLXIV S. 253; Wagner's Jahresbericht der chemischen Technologie für 1862, S.

536. den durch Erhitzen des Wassers auf 80° C. (mittelst abgehenden

Dampfes) entstandenen Niederschlag durch Filtration zu entfernen. Seine Filtermasse

war Galletseide. Daß diese für einen größeren Betrieb kein geeignetes Filtermaterial

ist, braucht wohl nicht erst erwähnt zu werden.

Es wurden dann als Filtermassen Schwämme, präparirte Scherwolle (Bernard's Patent) u.s.w. verwendet; aber alle diese

Mittel bewährten sich nicht, wenn in dem Wasser der

Niederschlag von kohlensaurem Kalk und kohlensaurer Magnesia suspendirt

war, da derselbe an der Oberfläche der filtrirenden Masse so dicht sich absetzte, daß kein Wasser

mehr durchging, wie zahlreiche mißglückte Versuche bewiesen, welche in Wien die

Südbahngesellschaft durchführte. Endlich gelang es Hrn. J. A. Bérénger, Inspector obiger Gesellschaft, höchst einfache und

praktische Filter zu construiren, deren filtrirende Masse aus gewöhnlichen

Hobelspänen und Kohks-Abfällen besteht. Diese

Filter liefern nicht nur das Wasser krystallhell, sondern sie arbeiten auch längere

Zeit, manche mehrere Monate, ohne gereinigt zu werden, wie das in der Gasfabrik vor

der Favoritenlinie in Wien der Fall ist. Dazu kommt noch, daß das Filtermaterial

leicht zu haben und nicht kostspielig ist.

Nachdem somit die Schwierigkeit der Filtrirung behoben war, führte die

Südbahn-Gesellschaft, auf ihrer Station Wien, die Hrn. J. A. Bérénger patentirte Methode des Weichmachens des Wassers durch.

Diese Methode besteht nun im Wesentlichen in Folgendem:

Das zu präparirende Wasser – komme es nun aus einem Brunnen, aus einem Flusse,

aus einer Leitung oder einem höher gelegenen Reservoir, – wird in einen

vollkommen geschlossenen Recipienten A (Mischgefäß, Mélangeur genannt) (Fig. 1) geleitet. Dieß

geschieht durch das Rohr B, welches bei C sich in eine Art Brause erweitert. Da dieser Apparat

vorher mit Luft gefüllt war, so wirkt er in der Folge gleichzeitig als Windkessel

und trägt zu diesem Behufe am obersten Ende ein Manometer M.

Vor dem Eintritte des Wassers nach A erfolgt durch eine

Pumpe die Einspritzung des betreffenden Reagens d, also

in unserem Falle entweder Kalkwasser, oder Kalkwasser und Chlorbaryum, kurz solcher

Mittel, die der Natur des Wassers entsprechen.

Diese chemisch wirkenden Mittel werden in Bottichen in Lösung gebracht. Das Kalkwasser wird auf folgende Art bereitet.

In dem Bottich A, Fig. 2, wird der gelöschte

Kalk von einem Arbeiter tüchtig mit Wasser, welches durch das Rohr F zufließt, unter einander gemischt. Wenn das Ungelöste

nach einiger Zeit abgesetzt ist, läßt man durch den Trichter B und das Rohr C die klare Kalklösung, von der

Oberfläche weg, in den größeren gedeckten Bottich D

abfließen, wo die vollständige Klärung erfolgt. Aus demselben entnimmt die Pumpe das

gesättigte klare Kalkwasser durch die Röhre E. H dient

zur Entfernung der ungelösten Bestandtheile des Kalkes.

Nachdem nun die betreffenden Lösungen der Reagentien mit dem Wasser vermischt sind,

erfolgt die Fällung der schädlichen Salze in dem Mischgefäß (mélangeur), dessen Einrichtung und Raumverhältnisse derart sind,

daß hierzu die nöthige Zeitdauer ermöglicht ist.

Aus diesem Gefäß gelangt das Wasser, welches den Niederschlag suspendirt enthält, auf

die Filter, deren Zahl je nach der Menge des zu präparirenden Wassers verschieden

groß ist. Die Einrichtung der Filter ergibt sich aus Fig. 3.

Das Filter A besteht aus Eisenblech oder Gußeisen. Der

sphärische Deckel B aus Gußeisen ist luftdicht auf eine

am oberen Ende des cylinderförmigen Theiles des Filters angenietete Kehlrinne g durch einige Schrauben aufgesetzt und kann leicht

entfernt werden, wenn die Filter gereinigt werden sollen. Zu diesem Behufe wird das

Rohrende von C entfernt, die Schrauben gelüftet und

mittelst eines kleinen Flaschenzuges der Deckel gehoben und so dem Arbeiter die

Möglichkeit gegeben das Filter zu entleeren. Die filtrirende Masse: Hobelspäne und

Kohksabfälle aus Gasfabriken, werden nun auf folgende Art in das Filter

gebracht:

In einem geringen Abstand vom Boden des Filters befindet sich ein Rahmen a, der ein Rohrgeflecht trägt. Auf dieses werden etwas

größere, gut durch Absieben gereinigte Hobelspäne fest eingedrückt. Auf diese

Schichte wird ein ähnlicher Rahmen b wie früher gelegt.

Um diesen Rahmen fest zu drücken, damit beim Filtriren das Wasser nicht zwischen der

Wand des Filters und der Filtermasse durchdringt, was ein Heben und Auflockern der

filtrirenden Schicht zur Folge hat, wird auf denselben ein federndes Holzband c gelegt. Dasselbe besteht aus einem 8–9 Zoll

breiten und 1 1/2 Zoll dicken Pfosten, welcher zu 2/3 auf seiner breiten Seite

eingesägt ist und hierdurch biegsam wird. Dieses Band legt sich, wenn es naß wird,

so fest an die Filterwand, daß der darunter liegende Rahmen vollkommen befestigt

ist. Der übrige Theil des Filters wird nun ganz mit einem Gemenge von Hobelspänen

und Kohks-Abfällen angefüllt. Die ganze Masse wird hierauf sehr fest getreten

und mit dem Deckel abgeschlossen. An den Filtern sind ferner am oberen Deckel bei

e und am unteren bei d

Probirhähne angebracht, um den Gang des ganzen Apparates genau controlliren zu

können. Die Höhe dieser Filter beträgt gewöhnlich 1 Meter, der Durchmesser ebenfalls

1 Meter.

Handelt es sich darum, größere Quantitäten Wasser bloß zu filtriren, so wählt Bérénger statt der cylindrischen Form die

conische und gibt den Filtern größere Dimensionen und zwar 1 1/2 Meter Höhe und 2

Meter Durchmesser.

Alle Röhren und Apparate sind derart construirt, daß man dieselben leicht

auseinandernehmen und sie vollständig reinigen kann.

Soll das Wasser durch zwei chemisch wirkende Mittel gereinigt werden, welche nicht

gleichzeitig angewendet werden sollen, z.B. mit Kalkwasser und mit Soda, so kann dieß

leicht auf die Art geschehen, daß zwei Mischgefäße (Mélangeurs) nach einander verwendet werden. Bevor das Wasser in den

ersten Mischer strömt, wird ihm die Kalklösung

eingespritzt. Bei seinem Austritte aus demselben erhält es durch eine zweite Pumpe

die Sodalösung, worauf es in den zweiten Mélangeur gelangt und, nachdem hier der Gyps gefällt ist, erst auf

die Filter kommt.

Die Skizze Fig.

4 bringt den ganzen Apparat zur näheren Anschauung. Dieselbe ist

gleichzeitig ein Beispiel einer Anlage für eine Eisenbahn-Wasserstation.

Das aus der Bezugsquelle aufgesaugte Wasser wird durch die Pumpe P, welche von der Dampfmaschine (oder durch eine

Transmission N) getrieben wird, in den Mélangeur M gedrückt. An der Kolbenstange

befindet sich ein Querstück, welches eine zweite Pumpe P' von vorher bestimmtem Durchmesser in Bewegung setzt; diese Pumpe saugt

die entsprechende Menge Kalkwasser aus dem Reservoir K

und drückt es von hier bis b, wo es mit dem Wasser im

Steigrohr S zusammentrifft. Die beiden Flüssigkeiten

gelangen in den Mélangeur M, wo die

entsprechenden Reactionen auf einander erfolgen. Hierauf kommt die Flüssigkeit sammt

dem entstandenen Niederschlag in den zweiten Mélangeur

M₁, wenn das Wasser, seines Gypsgehaltes wegen, noch mit Soda

präparirt werden soll, was durch die Pumpe P'' und bei

c geschieht. Aus M'

gelangt das präparirte Wasser auf die Filter F und von

diesen durch das Steigrohr T in ein höher gelegenes

Reservoir K, von wo das klare, von seinen schädlichen

Kalk- und Magnesiasalzen befreite Wasser seiner Verwendung zugeführt werden

kann.

Zu dieser Methode ist ferner zu bemerken, daß durch eine einfache Titrirung des zu

präparirenden Wassers mittelst einer vorher genau auf eine Normalsäure gestellten

Kalklösung es leicht ist, die zur Fällung des kohlensauren Kalkes und der

kohlensauren Magnesia in einem bestimmten Wasserquantum, nothwendige Kalkmenge genau

zu bestimmen.Man s. polytechn. Journal, 1872, Bd. CCVI S. 304.

Ebenso kann die Wassermenge gefunden werden, welche nothwendig ist, um das erwähnte

Kalkquantum zu lösen. Nach diesen zwei Daten läßt sich dann der Kalkwasserzusatz

durch die Größe des Hubes der Pumpe (oder durch die Schnelligkeit der

aufeinanderfolgenden Hübe) genau reguliren. Die Einrichtung der Filter ist ferner

der Art, daß mit Hülfe von Curcuma-Papier der geringste Kalküberschuß

nachgewiesen werden kann. Der Probehahn d (Fig. 2)

gestattet präparirtes Wasser zur Prüfung dem Filter zu entnehmen. Um zu sehen, ob

eine genügende Menge

Kalkwasser durch die Pumpe eingespritzt wird, läßt man durch d in ein Glas filtrirtes Wasser fließen und versetzt dasselbe mit reinem

Kalkwasser. Entsteht dadurch eine Trübung, so war zu wenig Kalkwasser vorhanden und

muß der Gang der Pumpe etwas beschleunigt oder der Hub derselben vergrößert

werden.

Durch diese Proben, welche leicht und schnell ausführbar sind, hat man den richtigen

Gang des erwähnten Apparates vollkommen in seiner Hand.

Diese Methode der Reinigung des Wassers ist derzeit in S

größeren Etablissements eingeführt, und zwar: in den Eisenbahnstationen Wien und

Mödling, in der Maschinenwerkstätte der Südbahn in Wien,Man s. des Verfassers Bericht im polytechn. Journal, 1871, Bd. CCII S.

364. in der Gasfabrik vor der Favoritenlinie, in der Filzfabrik der Gebrüder Böhm in Wien, in der Jute-Spinnerei in Floridsdorf

bei Wien, in der Fabrik des Hrn. Giradelli in Trieft und

in der großen Färberei der Firma Hübner in Moskau.

Die Resultate, welche diese Methode liefert, sind zufriedenstellend und es verdient

dieselbe in weiteren Fachkreisen bekannt zu werden.

Auch auf der Wiener Weltausstellung ist Bérénger's Apparat von der k. k. Südbahn-Gesellschaft

ausgestellt und wird durch denselben mittelst Kalkwasser das Speisewasser für die im

Betriebe stehenden Kessel der Firma G. Sigl in Wien,

Wiener Neustadt und Berlin gereinigt.

Wien, den 13. Juli 1873.

Laboratorium des Prof. Dr. A. Baueran der technischen

Hochschule.

Tafeln