| Titel: | Ueber die Fabrication des Chloralhydrates; von Gust. Detsènyi. |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XXXVI., S. 224 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Ueber die Fabrication des Chloralhydrates; von

Gust. Detsènyi.

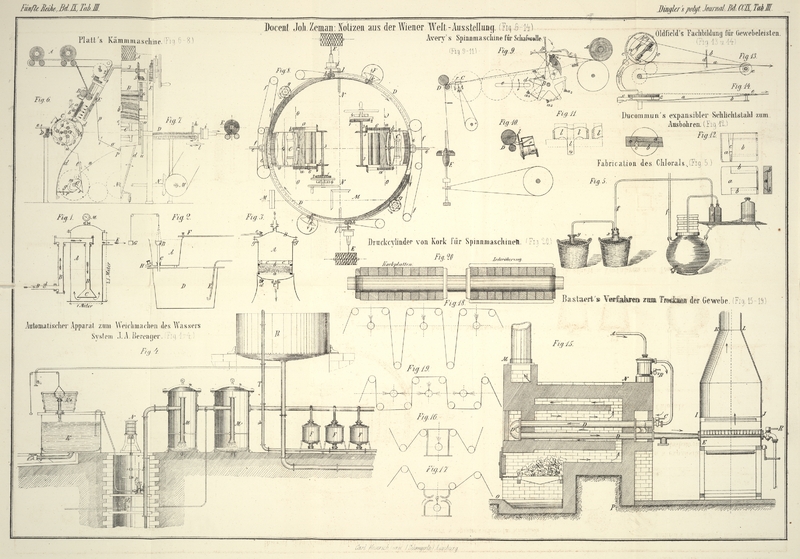

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Detsènyi, über die Fabrication des

Chloralhydrates.

Die außerordentliche Preiserniedrigung welche das Chloralhydrat seit dem Jahre 1869

erlitten hat – von 90 Thlrn. per Kilogramm auf 3

Thlr. – ist erklärlich wenn man den kolossalen Aufschwung in Betracht zieht,

welchen, dem Consum entsprechend, die Production dieses Präparates genommen hat. Zu

Anfang des Jahres 1869 führte Dr. Liebreich, in Berlin das Chloralhydrat in die Medicin ein und gab dadurch den Impuls zu

einfacheren, billigeren Darstellungsmethoden; heute stehen dieselben auf einer

solchen Stufe der Vollkommenheit daß eine Verbesserung derselben im Wesentlichen

undenkbar ist. Vor drei Jahren konnte man kaum während einiger Wochen einige Pfund

chemisch reines Chloralhydrat darstellen; heute liefern einige Fabriken Deutschlands

ununterbrochen täglich bis 500 Pfd. davon.

Das Hauptmoment bei der Darstellung ist das Einleiten von Chlor in mindestens

96procentigen Alkohol. Das Chlor wird am einfachsten aus Salzsäure und Braunstein

dargestellt.

In der bezüglichen Abbildung Figur 5 sehen wir einen 4

bis 5 Fuß hohen, starken thönernen Topf, der bei a zur

Hälfte mit Braunstein gefüllt wird. Die Salzsäure fließt bei b in den Topf. Das sich entwickelnde Chlor wird, nachdem es in einer Woulff'schen Flasche c Wasser

passirt hat, durch Combinationen von Blei- und Glasröhren in den Ballon x geleitet, der 120 bis 150 Pfd. 96procentigen Alkohol

enthält. Mit diesem Ballon steht unter gutem Verschluß ein anderer Ballon y in Verbindung, der zur Aufnahme der sich entwickelnden

Salzsäure dient.

Das Tag und Nacht ununterbrochen fortdauernde Einleiten des Chlors währt 12 bis 14

Tage, bis der Alkohol sich auf 60 bis 75° erwärmt hat und eine Dichte von

41° nach Baumé besitzt.

Diese Operation bildet die eine Hälfte der Fabrication und erfordert umsichtige,

gewissenhafte und erfahrene Arbeiter. Besondere Aufmerksamkeit muß der Verkittung

und der erneuten Füllung des Topfes gewidmet werden. Die Verkittung des Apparates

geschieht mit einem Gemisch von Kleienmehl und Wasser. Außerdem wird der Deckel des

Topfes auch noch mit Gewichten beschwert.

Bevor der Topf neuerdings mit Braunstein gefüllt wird, was je nach der Erfahrung circa alle Monate ein Mal geschieht, wird die bei der

früheren Operation entstandene Chlormanganlösung bei e

abgelassen, nachdem das noch etwa im Topfe befindliche Chlor durch die Röhre f einige Klafter über dem Gebäude in's Freie entwichen

ist.

Solcher Apparate sind z.B. in der chemischen Fabrik auf Actien in Berlin 40 in einem

Raume aufgestellt, die ununterbrochen täglich 3 Ballons Chloral liefern.

Die Reinigung des Chloralhydrates bildet den anderen Theil der Fabrication.

Zu diesem Behufe wird der als Endproduct gewonnene gechlorte Alkohol in 300 bis 400

Pfd. fassende, innen verbleite kupferne Blasen gebracht und mit gleichen

Gewichtstheilen englischer Schwefelsäure, die partiell hinzugegeben werden, über freiem Holzkohlenfeuer

vorsichtig zum Sieden erhitzt. Dabei entweicht eine nicht unbeträchtliche Menge

Salzsäure, während die Chloraldämpfe in einem aufsteigenden Kühlrohre condensirt

werden. Diese Behandlung wird so lange fortgesetzt, bis die Entwickelung von

Salzsäure aufhört. Gewöhnlich dauert dieß bei 150 Pfd. Chloral 7 bis 8 Stunden.

Bemerkenswerth ist, daß bei dieser Operation das als Verunreinigung geltende

Chloralalkoholat gänzlich zerstört wird.

Nun wird der Kühler abgenommen, und das freie Chloral, nachdem die Blase mit einem

Thermometer versehen ist, daraus abdestillirt. Anfangs siedet die Flüssigkeit bei 95

bis 96° C. Wenn das Thermometer auf 100° gestiegen ist, unterbricht

man die Destillation, da dann alles Chloral schon übergegangen ist. Das Destillat

wird einer erneuten Rectification unterworfen. Zu dieser gebraucht man kleinere, 150

bis 180 Pfd. fassende, innen ebenfalls verbleite kupferne Blasen, die mit

empfindlichen Thermometern versehen sind. Vor der Destillation wird noch die sich im

Chloral befindende freie Salzsäure mit geschlämmter Kreide neutralisirt. Das

destillirende Chloral wird in Glaskolben aufgefangen und, nachdem je 4 Pfunden 5 1/2

Loth destillirtes Wasser zugefügt wurden, durch fortwährendes Schütteln rasch

gekühlt; es wird dann je nach Bedarf entweder zur Krystallisation in eine zum

Dritttheil mit Chloroform gefüllte Kruke oder in große, ebene Porzellanschalen

geschüttet, in welchen letzteren es nach einer halben Stunde zu den besonders in

Amerika sehr verlangten Platten erstarrt. Diese werden in kleinere Stücke

zerschlagen und in Steingutkruken verpackt in den Handel gebracht.

Die Krystallisation mit Chloroform erfordert mindestens 8 Tage. Die Krystalle werden

auf Centrifugen von der anhaftenden Lauge befreit und in dazu eingerichteten, mit

Dampfleitung erwärmten Schränken getrocknet. Die abgeschüttete Mutterlauge kann

immer statt Chloroform für neue Portionen verwendet werden.

Nachdem hiermit die Massenproduction des Chlorals skizzirt ist, sind noch die

Nebenproducte, welche eine große Rolle spielen, zu berücksichtigen.

In riesigen Mengen tritt das Chlormangan auf, welches leider in der Technik sehr

wenig Verwendung findet. Bei Schering in Berlin hatten

sich während zwei Jahren circa 5000 Ballons mit

Chlormanganlösung angesammelt, die bloß im Werthe der Gefäße kein geringes Capital

verschlangen, so daß man sich zuletzt entschließen mußte, die Flüssigkeit

wegzuschütten.

Das zweite Nebenproduct ist die beim Einleiten des Chlors und bei der ersten Destillation

gewonnene Salzsäure, die neuerdings in den Topf geschüttet wird.

Interessant ist die im Ballon unter der Salzsäure sich ansammelnde ätherische

Flüssigkeit, welche nach Untersuchungen des Prof. Krämer

in Berlin ein Gemisch von Aethylen- und Aethylidenchlorid ist. Beide sind

werthvolle Producte, die in der Medicin Anwendung finden. Das Aethylidenchlorid

wurde ebenfalls von Dr. O. Liebreich als Anästheticum in

die Heilkunde eingeführt. Die Fractionirung dieser beiden Aether geschieht nach

allgemein bekannten Methoden durch Destillation aus kupfernen Blasen. Natürlich muß

die freie Salzsäure enthaltende Flüssigkeit erst mit Soda oder Potasche neutralisirt

und auf Chlorcalcium getrocknet werden. Obgleich die Differenz dieser Aether in den

Siedepunkten 23° C. beträgt, gelingt es doch kaum, dieselben in größeren

Quantitäten absolut zu trennen.

Als drittes Nebenproduct bleibt die zur Austreibung der Salzsäure gebrauchte

Schwefelsäure, die um billigen Preis an andere technische Anstalten verkauft wird,

bei denen die Verunreinigung nichts schadet, z.B. an Sodawasser-Fabriken.

(Ackermann's Gewerbe-Zeitung, 1873 S. 28.)

Tafeln