| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. XL., S. 241 |

| Download: | XML |

XL.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873;

mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

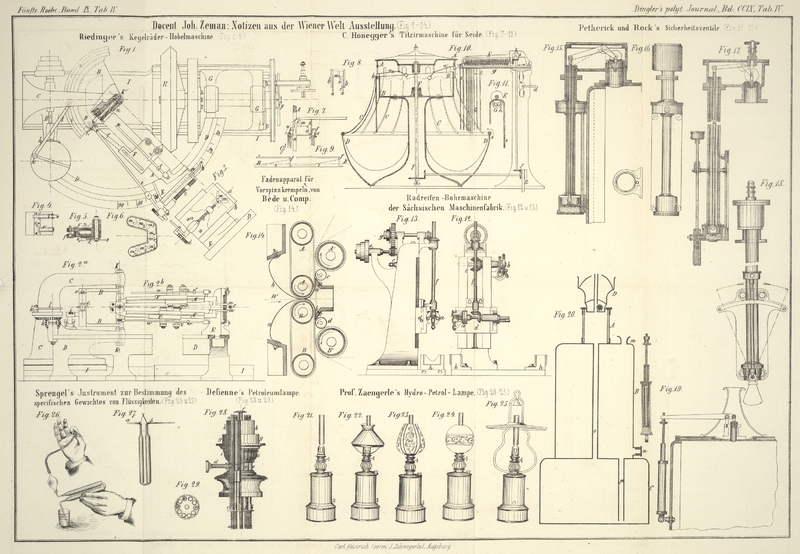

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

(Fortsetzung von S. 170 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

28. Neue Kegelräder-Hobelmaschine

der Maschinen- und Gasapparaten-Fabrik von L. A. Riedinger in

Augsburg. (Holzschnitt und Figur 1 bis 6.)

Von den auf der Ausstellung arbeitenden Werkzeugmaschinen erregt die von der Firma L.

A. Riedinger in Augsburg ausgestellte

Kegelräder-Hobelmaschine das allgemeinste Interesse unter den Technikern. Der

Maschinenbauer, welcher viel mit der Bearbeitung von Rädern für Transmissionen

u.a.m. zu thun hat, sieht eine einfache, verhältnißmäßig wenig Platz beanspruchende

Maschine vor sich, welche die Zahnlücken des aufgespannten Kegelrades, mit zwei Stählen zugleich an den beiden Flanken angreifend,

nach Maaßgabe einer eingesetzten Schablone aushobelt. Der specielle

Werkzeugtechniker dringt tiefer in die Sache ein und studirt mit Aufmerksamkeit die

einfache Lösung der schwierigen Aufgabe: die Zähne eines Kegelrades mit aller

Genauigkeit und relativ großer Geschwindigkeit – also mit mäßigen Kosten

– auszuarbeiten.Dieses Problem zu lösen, war schon vor Jahrzehnten das Bestreben der

Mechaniker.So nahmen im April 1829 Glavet und Sohn in Frankreich ein Patent auf eine

Räder-Hobelmaschine, bei welcher der Meißel nach einer Schablone im

hin- und hergeführten Support auf die Zahnstanken eines

festeingespannten Rades einwirkte. Für Kegelräder war die Supportführung um

einen Bolzen in der Spitze des Rades drehbar angeordnet, der Meißel wie

vorher von einer Schablone aus gesteuert. (Armengaud's Publication industr. vol.

III p. 233.)Später im Jahre 1839 bauten Cartier und Armengaud eine große Räderhobelmaschine, bei

welcher jedoch die Zähne mittelst Façonstählen geschnitten wurden.

(Ebendaselbst p. 207.)Die von Hunt und Comp.

in London 1862 ausgestellt gewesene Schneidmaschine für conische Räder war

in der Haupteinrichtung eine Shapingmaschine. Der Meißel erhielt eine feste

hin- und hergehende Bewegung. Das Rad – auf geneigter Achse

aufgespannt – ging mit dem Lagerbock auf und nieder, und erhielt

außerdem eine der Schablone entsprechende seitliche Bewegung.

(Civilingenieur Bd. X S. 27.)Die erste brauchbare Diagonal- und Stirnräder-Hobelmaschine

stellte Johann Zimmermann in Chemnitz auf der

Pariser Ausstellung im Jahre 1867 aus. Eine ausführliche Beschreibung der

auch auf der Wiener Ausstellung vertretenen Maschine erschien zuerst in Armengaud's Publication

industr. vol. XVIII, p. 367; später im

Civilingenieur Bd. XVIII S. 141.

Was für die vorliegende Kegelräder-Hobelmaschine von vornherein gegenüber

anderen Constructionen einnimmt, ist die Einfachheit der Bewegungsmechanismen, die

leichte Einstellbarkeit der Maschine beziehungsweise des Hauptorganes derselben, der

DivergirwangenDa die beiden Wangen oder Prismen, längs welcher die Supporte mit den Meißeln

hin- und hergleiten, jederzeit parallel zu den Erzeugungslinien der

Zahnstanken liegen, gegen die Spitze des Ergänzungskegels also zulaufen oder

von der Kegelspitze aus betrachtet divergiren, so hat ihnen der Constructeur

den Namen Divergirwangen gegeben. für die beiden Werkzeugsupporte, vornehmlich aber die vergrößerte

Leistungsfähigkeit durch Anwendung zweier an den beiden Flanken der Zahnlücke

zugleich arbeitender, selbstthätig geleiteter Stähle.

Auf die nähere Einrichtung der Riedinger'schen

Kegelräder-Hobelmaschine eingehend, so zeigt Figur 1 den Grundriß mit

den beiden Supportwangen A, A' – letztere

verdeckt – parallel in horizontaler Ebene, entsprechend der Stellung der

Führungsstifte m, m' in Figur 3, welche die

Ansicht des Schaltmechanismus und der Schablonenplatte a

darstellt.

In Figur 2a ist die Ansicht des Wangenständers C und des abgebrochenen Kreisgestelles D für den Schablonenständer E verzeichnet.

Die Supportwangen A, A' in Figur 2b divergiren von einander für eine

mittlere Stellung ihrer Führungsstifte m, m' in der

Zahnschablone. (Stellung m₂, m'₂ in Figur 6.)

Bei den Ansichten in Figur 2 sind die Supportwangen A, A' in die

Längenachse des Ständers C verlegt, daher einige

Verbindungsstangen abgebrochen gezeichnet oder ganz weggelassen wurden. (Letzteres

gilt von den Verbindungsstangen f, f' zwischen dem

Kurbelgehäuse B und den Supporten F, F'.)

Die Figuren 4

und 5 geben

die untere Ansicht und den Querschnitt durch den oberen Werkzeugsupport F. In Fig. 6 sieht man die

Zahncurve und verschiedene Positionen der Führungsstifte m,

m' der Divergirwangen. Der Holzschnitt (S. 243) zeigt endlich eine

perspectivische Ansicht der Kegelräder-Hobelmaschine.

Textabbildung Bd. 209, S. 243

Es sind drei Haupttheile der Beschreibung zu unterscheiden: Aufspannen und Theilen

des Kegelrades, Disposition und Wirkungsweise der eigentlichen Hobelmaschine, und

Bewegung der Maschine.

Ueber Aufspannen und Theilen

des Rades ist eigentlich wenig zu sagen, da diese Operationen in bekannter Weise vor

sich gehen.

Zur Feststellung des zu schneidenden Rades R dient der

Spindelstock

G, welcher auf der durchgehenden Grundplatte I je nach Größe des Rades mittelst Handrad p und Schraubenspindel verstellbar ist.

Die jedesmalige Drehung des Rades nach vollendeter Zahnlücke, das Theilen geschieht

mittelst Handkurbel (Scheibe und federnde Einlegklinke), Stirnräder zum Wechseln,

Schraube und Schneckenrad. Die Schraube ist in einen: drehbaren Stelleisen gelagert,

um leicht in und außer Eingriff gebracht werden zu können, behufs rascher Drehung

des Rades bei der Controlle, ob dasselbe centrisch aufgespannt ist.

Disposition und Wirkungsweise der eigentlichen

Hobelmaschine. Ist das Rad aufgespannt und richtig gestellt, daß die Spitze

des Ergänzungskegels in die Centralachse K, K' trifft,

um welche das. ganze System der beweglichen Theile drehbar angeordnet ist, so wird

die Einstellung der Messer beziehungsweise der Divergirwangen A, A' vorgenommen. An dem einen Ende drehen sich die Wangen

gemeinschaftlich mit dem Scharnierlager n um die

Centralachse K, K'; am anderen Ende ist an jede Wange

ein Stahlbolzen m, respect. m' angeschraubt, welcher in der eingeschnittenen Nuth der Zahnlückencurve

(Schablonenplatte a) Führung erhält. Die Zahnschablone

ruht in dem Ständer E, durch dessen Bewegung auf dem in

Grade eingetheilten Kreisgestelle D die beiden

Divergirwangen mit der Schablone nach Maaßgabe der bekannten Neigung des conischen

Rades ohne Mühe eingestellt werden können.

Die Messer s und s' müssen

nun so weit vorstehen, daß die Schneiden genau in den Erzeugungslinien der

Zahnfläche liegen, zu welchem Zwecke der Maschine eine einfache Lehre beigegeben

wird.

Beim Beginne stehen die Führungsbolzen der Wangen am oberen Ende der Zahncurve (Figur 6) bei

m₁ und m'₁

und greifen hierbei die Messerschneiden an dem Kopf zweier benachbarten Zähne ein.

Wenn nun die Führungsstifte successive herabgerückt werden in die Stellung m₂, m'₂

u.s.w., so dringen die Messer tiefer in die Zahnlücke ein, indem durch die

Fortrückung der Führungsstifte die Wangen A, A' –

um die Achse K, K' sich drehend – näher gegen die

Radachse kommen und zufolge der Gestaltung der Zahncurve auch einen kleineren Winkel

unter einander einschließen. In jeder Lage aber bewegen sich die Messerspitzen, eine

richtige Ausführung der Schablone natürlich vorausgesetzt, in den Erzeugungslinien

der Zahnfläche, zu welchen die Wangen unausgesetzt äquidistant bleiben.

Gelangen die Führungsbolzen in der Schablone zur Stelle m₃ und m'₃, so stehen die Messer am

Fuße der abgehobelten Zahnflanken und erfolgt nun das Abrichten der Zahnlücke.

Dabei streichen, um den Grund sauber auszuschneiden, die beiden Messer an einander

vorbei, indem jedes über die ganze Breite der Zahnlücke zur Wirkung kommt, aus

welchem Grunde die beiden Supporte F und F' nicht genau übereinander fallen, sondern

gegeneinander versetzt sind. (Figur 2b.)

In den Stellungen m₄ und m'₄ der Führungsstifte liegen die Wangen parallel (Fig. 1 und 3), die obere

Messerschneide s unten an der von dem anderen Stahl

gerade abgehobelten Zahnfläche, und das untere Messer s'

an der oberen Zahnflanke.

Es beschreibt also bei jeder Zahnlücke der Führungsbolzen am Kopfende der Wange die

ganze Zahnflanke und die volle Breite des Lückengrundes, was zur Folge hat, daß die

Zahncurve in der Schablone am Fuße verhältnißmäßig breiter erscheint.

Wie man aus den Abbildungen entnimmt, ist jeder Support mit je zwei Werkzeughaltern

ausgestattet und zwar zu dem Zwecke, um den Stahl in dem einen oder dem anderen

Halter einzuspannen je nachdem kleinere oder größere, also näher oder weiter von der

Centralachse K, K¹, beziehentlich von dem

Schablonständer E liegende Räder abzuhobeln sind.

Nachdem die Gleitfläche des Supportes eine bestimmte Ausdehnung erhalten muß, so

kann man mit zwei Messerhaltern am Support auf derselben Maschine Kegelräder von

größerer Abweichung im Durchmesser abhobeln.

Um endlich noch die Stahlschneiden beim Rückgang zu schonen, so findet der

Werkzeughalter s₁ (Figur 4 und 5) in dem am

Support angeschraubten Anschlagstück s₂ etwas

Spielraum. Die jeweilige Auslegung des Stahles erfolgt durch Anschlag der auf der

Drehachse des Halters festen Zunge z oder z' gegen den Stellring r

respect. r' an den Stangen u

und u' (Figur 1 und 2b).

Was nun die Bewegung der Maschine betrifft, so genügt es

hier kurz darauf hinzuweisen, wie die Supporte in jeder Lage der Wangen hin-

und hergeführt, ferner wie die Supportwangen, beziehungsweise die Führungsstifte

derselben in der Zahncurve verstellt werden.

Der Hauptantrieb erfolgt, wie man aus der Abbildung wohl selbst entnimmt, von der

Hauptwelle H durch Kegelräder h, Kurbelscheibe k, Verbindungsstange l, und wird das Kurbelgehäuse B um die Centralachse K, K' in schwingende

Bewegung versetzt, welche durch die Zugstangen f und f' den Hin- und Rückgang der Supporte auf den

Wangen verursacht. (Diese Zugstangen fehlen in Figur 2b gänzlich; dafür ist in Figur 2a der Kreuzkopf f₁ wahrzunehmen, in welchem diese Stangen am Kurbelgehäuse B hängen.)

Zur beliebigen Veränderung des Hubes und der Wirkungsstelle des Stahles je nach Größe

und Lage des zu bearbeitenden Rades, ist der Kurbelzapfen auf der Scheibe k radial, ferner der Zapfen am Kurbelgehäuse B in einer kreisförmigen Rinne t (Figur

1) verstellbar. Um in allen Positionen die Bewegungsübertragung zu

ermitteln, hat das Kurbelgehäuse die eigenthümliche cylinderförmige Gestalt.

Die successive Verstellung der Didergirwangen und demzufolge der Messer geschieht

selbstthätig durch den Schaltmechanismus bei d, welcher

durch die bei e₁ am Kurbelgehäuse angelenkte

Zugstange e nach jedem Schnitt in Gang gesetzt wird.

Durch die ruckweise Drehung der Schraubenspindel c wird

zunächst die Platte b verschoben. Dieselbe ist mit einem

< förmigen Ausschnitt versehen, in welchen die Führungsstifte m und m' eingreifen. Nachdem

diese Stifte vor der Platte b durch die eingeschnittene

Zahncurve der Schablone a durchgehen, so findet bei

jeder Fortrückung der Schaltplatte b eine Verstellung

der Führungsbolzen in der feststehenden Zahnschablone a

statt, derzufolge die Wangen um die Achse K, K' und um

den Scharnierbolzen n sich drehen und nach Erforderniß

sich einstellen.

Nebenbei bemerkt, wird die Schaltbewegung bei der nächsten Maschine modificirt und

wohl auch mit einer Selbstabtheilung nach Vollendung der Zahnlücke ausgestattet

werden.

Ich wollte überhaupt nicht allzusehr in die kleinsten Details dieser durch die

allgemeine Anlage schon sehr interessanten Maschine eingehen, indem ich

dießbezüglich auf die Abbildungen verweisen, aber auch darauf Rücksicht nehmen muß,

daß diese Maschine – die erste dieses

Constructionssystemes – bereits einer weiteren Vervollkommnung zugeführt

wird.

Es ist nämlich, um dieser Maschine eine allgemeinere Verbreitung zu sichern, noch

Vorsorge zu treffen, daß auf derselben auch Stirnräder abgehobelt werden können;

ferner sollte meiner Ansicht nach versucht werden, die etwas schwierig und theuer

herzustellende Schablone mit eingeschnittener Zahncurve durch eine Patrone, deren

äußere Kante die Leitcurve für die Führungsstifte der Wangen bildet, zu

ersetzen.

Den Preis betreffend, so kostet die Ausstellungsmaschine, welche beiläufig gesagt

schon verkauft ist, 3760 Thaler oder 6580 Gulden S. W. Auf derselben lassen sich

Räder von 300 bis 1500 Millimet. Durchmesser und 200 Millim. Zahnbreite

abhobeln.

Die Hauptdimensionen können annäherungsweise aus den Abbildungen abgegriffen werden,

welche in etwa 1/20 der natürlichen Größe gehalten sind. Mancher Theil mußte

freilich zur Föderung der Deutlichkeit verzerrt aufgetragen werden.

Zum Schlusse sey noch Hrn. A. L. Riedinger mein bester

Dank abgestattet für die freundlichst gegebene Erklärung der Maschine und für die

entgegenkommende Gestattung eingehendere Skizzen derselben für diesen Bericht

abnehmen zu dürfen.

29. Titrirmaschine für Seide, von Caspar

Honegger in Rüti (Schweiz.) – (Figur 7 bis

10.)

Die Firma Caspar Honegger in Rüti bei Zürich genießt seit

Jahren schon einen bedeutenden Ruf auf dem Gebiete des Webstuhlbaues für

Baumwollbuntweberei, besonders aber für die mechanische

Seidenstofffabrication. Eine große Zahl der hervorragendsten Etablissements

in Italien, Oesterreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz, welche mit ihren

Fabricaten in dem Industriepalaste excelliren, sind fast ausschließlich mit

Maschinen der genannten Firma versehen und vielfach wurde mir auf meiner

Studienreise die rationelle und sorgfältige Ausführung von Honegger'schen Maschinen gerühmt.

Eine selbst flüchtige Besichtigung der von C. Honegger

ausgestellten Webstühle und Vormaschinen, welche in der schweizerischen Abtheilung

der Maschinenhalle in ununterbrochenem Betriebe stehen und dem Besucher mit

besonders anerkennenswerther Bereitwilligkeit erklärt werden, genügt, sogar den

strengen Beurtheiler zu befriedigen und zur Ueberzeugung zu bringen, daß hier der

Zweck und das Ziel der Ausstellung durch Vorführung theils ganz neuer, theils

verbesserter oder mehrjährig erprobter Constructionen mehr wie an vielen anderen

Stellen des Ausstellungsraumes in's Auge gefaßt und mit Erfolg gefördert wurde.

Vor Besprechung der einzelnen Novitäten will ich die ausgestellten Maschinen der

Reihe nach kurz anführen,

a. Titrirmaschinen zum selbstthätigen

Abwiegen der Seide. (Siehe Figur 7 bis 11.)

b. Seidenzettelmaschine und

Aufbäummaschine für Seidenweberei; gegenüber den in Paris 1867 ausgestellt

gewesenen Maschinen wesentlich verbessert und für den Betrieb

vereinfacht.

c. Zettelmaschine für Seidenbänder,

Bordüren etc.

d. Webstuhl für Serge und Satin.

Trittmaschine mit wechselnden Musterscheiben; fliegendes Blatt mit regulirbarer

Spannung; verbesserte Aufwindung mit Kautschukwalze und Waarenbaum, welcher

durch bequem ausrückbare Gewichtshebel gegen die Kautschukwalze angedrückt

wird.

e. Webstuhl für Margeline –

Doppeltafft, – auch für leichtere Seidenwaaren. Schöne Schaftbewegung bei entlasteten

Flügeln; Waarenaufwickelung wie vorher; Rietblatt wie oben 170 Schützenschläge

pro Minute.

f. Webstuhl für schweren Tafft,

sogen. Failles – Lyoner Waare. – Regelmäßige Fachbildung;

Aufwickelung wie früher; freier Blattschlag mit Regulirung des Momentes und der

Stärke des Schlages; rostförmige Schützenbahn an der

Lade zur Schonung der im Unterfach liegenden Kettenfäden bei Bewegung der

Schütze.

g. Der bekannte Honegger'sche Wechselstuhl mit 4 zelliger Steiglade für

Buntweberei.

h. Spulmaschine; Doublir- und

Zwirnmaschine für Eintragseide; verschiedene Seidenschützen.

Beginne ich mit der Beschreibung der neuen Seidentitrirmaschine, so bezeichnet der Name schon den Zweck dieser von

einer Transmission aus oder durch die Hand in Gang zu setzenden Maschine, nämlich

die Titrirung (Nummerbestimmung) von Seide vorzunehmen, rasch und verläßlich ohne

Zuhülfenahme besonders geschulter Personen, wie dieß in großen Seidenhandlungen, in

Zwirnereien und Webereien häufig genug erforderlich ist, wenn die mittlere Nummer

eines Ballens Seide bestimmt werden soll. Die gewöhnliche Titrirung auf

Schnell- oder Zeigerwaagen erfordert ungleich mehr Zeit, Platz und

verläßliche Personen, während die Maschine – einmal richtig adjustirt

– diese Arbeit unparteiisch, innerhalb bekannter von vornherein

festgestellter Fehlergrenzen in sicherster Weise verrichtet.

Im Wesentlichen besteht die Titrirmaschine aus einer Anzahl von Zeigerwaagen (ohne

Scala), welche in einem cylindrischen Gehäuse in gleichen Abständen radial

aufgehängt sind und bei der Drehung des Cylinders vor dem Zuführapparat

vorbeistreichen, und hier eine nach der anderen eine der vorgelegten Probesträhne

mitnehmen.

In Folge dessen sinkt der beschwerte Waagebalken nieder, bis ein an demselben

angebrachter Arm zur Auflage auf die in Folge kreisförmiger Vertheilung der Waagen

cylindrisch gekrümmte Führungsbahn gelangt. Diese Bahn fällt successive ab, so daß

der mit der Probe versehene Arm immer tiefer sinkt, während das am entgegengesetzten

Ende des winkelförmigen Waagebalkens angebrachte feste Belastungsgewicht höher

gehoben wird.

Mit dem Eintreten des Gleichgewichtszustandes der Waage, wenn also der belastete Arm

die Führungsbahn zu verlassen beginnt, kommt die nächste Abstoßvorrichtung zur

Wirkung und schiebt die Probesträhne auf einen, einer bestimmten Nummer

entsprechenden Stab.

Es wird nun bekanntermaaßen die Feinheit der Seide ausgedrückt durch das Gewicht

einer bestimmten Fadenlänge.Zur Bezeichnung des Feinheitsgrades der Seide gibt man an, wie viel Deniers

die Fadenlänge von 9000 aunes (Pariser Stab)

wiegt. Beim Titriren jedoch bestimmt man dieses Gewicht durch Abwägung eines

Gebindes von 400 Fäden (der Umfang des Probehaspels ist 1 Stab) nach Gran

(1/24 Denier). Demzufolge müssen die Waage, der Führungscylinder und die Abstoßplatten im

gehörigen gesetzmäßigen Zusammenhange stehen, d.h. vor jeder Abstoßplatte muß ein

Stab stehen, welcher correspondirend nummerirt ist mit dem factischen Gewichte des

hier zufolge des eingetretenen Gleichgewichtzustandes der Waage abgeworfenen

Probesträhnes. Ist dieß der Fall, so besitzen alle auf irgend einem Stabe

zusammenkommenden Proben die gleiche am Stabe bemerkte Nummer, abgesehen der kleinen

Abweichungen von einer Nummer zur anderen.

Nach dem Abschnellen der aufgelegten Probesträhne kehrt die Waage in die Ruhelage

zurück, bis zur Auflage einer frischen Probe am Speisekopf.

Der die Maschine bedienende Junge hat daher nur für die regelmäßige Auflegung der

abgehaspelten Probelängen in den Speisekopf Sorge zu tragen und zuletzt die Proben

von den einzelnen Stäben abzunehmen und mit den entsprechenden Titern zu

bezeichnen.

Vollkommener wird das Gesagte mit Zuhülfenahme der Abbildungen in Figur 7 bis 11

verständlich werden.

Die Figur 10

stellt einen Durchschnitt durch die Titrirmaschine dar, in welchem jedoch nur die

zwei Waagen a₁ und a₆ in der Ansicht gezeichnet, die anderen aber deutlichkeitshalber

weggelassen sind.

Im Ganzen sind 10 unter einander ganz gleiche Waagen, radial an dem Deckel des mit

der Welle F rotirenden cylindrischen Gehäuses A aufgehängt. Das Belastungsgewicht ist an dem kurzen

inneren Arm des Winkelhebels angeschraubt; auf den anderen Arm, vorn auf dem

gekrümmten gabelförmigen Ende b (Fig. 7 und 8, seitliche und vordere

Ansicht), welches durch einen Ausschnitt im Mantel A

hervortritt, wird die Probesträhne vom Speisekopf aufgelegt.

Hat die Auflage die genügende Schwere, so fällt der lange Waagebalken herab, bis der

Arm c auf der oberen, gesetzmäßig verlaufenden Kante des

feststehenden Cylinders B aufruht. Bei der Drehung des

Mantels A streicht der Arm c

so lange auf dieser Kante, bis der Gleichgewichtszustand eintritt, wobei die Waage

anfängt zu spielen und die Probesträhne auf den nächstfolgenden Aufnehmstab C abgeworfen wird.

Sowie nämlich der Arm c die Führungsbahn des Cylinders

B verläßt und über das schief zugeschnittene

Plättchen e (Figur 7 und 9) sich erhebt, welches bisher

durch den Arm c zurückgedrängt war, sofort aber nach

Entfernung des Hindernisses in die verticale Lage unter den Arm c sich gestellt hat, so stößt beim Weiterdrehen des

ganzen Systemes die Drehspindel o mit dem unteren

Vorsprung gegen den Anschlag f. In Folge dessen wird

durch den oberen Vorsprung an o der Winkelhebel m, n vorgeschnellt (in die punktirte Lage) und durch die

Vorwärtsbewegung der Gabel n die Probesträhne von dem

Waagebalken b abgeworfen. Dieses Abschnellen tritt

jedesmal vor einem der Stäbe C ein, indem einem jeden

derselben eine Abstoßvorrichtung e, f am Cylinder B entspricht.

Es hängt nur von der Gestaltung der Begrenzungscurve des Cylinders B und von dem festen Belastungsgewichte der Waage ab,

welche Titer auf einer Maschine und in welchen Sprüngen dieselben angegeben

werden.

Bei der Ausstellungsmaschine sind 22 Abstoßplatten im Cylinder B und dem entsprechend 22 Titerstäbe C auf dem

Untersatz D im Kreise herumgestellt.

Der erste Stab gilt für 18 Deniers, der nächste für 20 u.s.f. bis 64, daher der Titer

nur in geraden Zahlen angegeben wird. Proben von zwischenliegender Feinheit fallen

immer der nächstfolgenden geraden Nummer zu. Ein 23ster Stab, welcher noch vor dem

Speisekopf neben dem Stab „Titer 64“ aufgestellt ist, nimmt

alle schweren Probesträhne auf, welche ihren Titer auf der Maschine nicht finden; es

sey denn daß man nur die halbe Probelänge, also nur eine Fadenlänge von 200 Stab

abhaspelt, so daß dann die Maschine die Titer zwischen 36 und 128 Deniers d. i. mit

Sprüngen von 4 zu 4 Deniers angibt.

Es bleibt nur noch wenig speciell zur Speisung der Maschine zu sagen übrig. Die

Proben s werden von der Weise partieweise auf die Rinne

G aufgelegt, welche zu diesem Behufe nach Abstellung

der Maschine mittelst des Griffes d gesenkt und hierauf

der Zuführschraube E wieder zugerückt wird.

Wird hierauf die Maschine durch Verschiebung des Riemens R auf die Treibscheibe in Gang gesetzt – der Sperrhaken r (Figur 10) verhütet die

Rückdrehung, – so wird zufolge der aus der Figur 10 ohne weiteres zu

entnehmenden Disposition der Waagencylinder B und die

Schraube E in Drehung gesetzt, derart daß jeder

vorbeistreichenden Waage eine Strähne s von dem Schieber

h zugebracht wird.

Die Schraube E bewegt die auf der Rinne G hängenden Strähne unausgesetzt voraus, während der

Schieber h von der Nuthscheibe i aus horizontal hin- und hergeführt wird und bei jedem Vorschub das vorderste

vor der Schraube angelangte Probesträhnchen abwirft.

Der Cylinder A macht pro

Minute 5 Umdrehungen, daher bei 10 Waagen in gleicher Zeit 50 Wägungen vorgenommen,

50 Probesträhne titrirt werden.

Der Platzbedarf ist sehr gering. Der runde Untertheil D

hat einen Durchmesser von 1,5 Meter und die Grundplatte des Speisekopfes reicht 600

Millimeter über D hinaus.

30. Radreifen-Bohrmaschine;

ausgeführt von der Sächsischen Maschinenfabrik (vormals Richard Hartmann) in

Chemnitz. (Figur 12 und 13.)

Im Anschluß an den Bericht im zweiten Juliheft S. 89 gebe ich die in Figur 12 und 13

dargestellte Radreifen-Bohrmaschine der oben genannten Firma.

Diese Maschine ist nach bekannten Grundsätzen construirt, gestattet jedoch das Bohren

der Löcher entweder vom Inneren des Radkranzes nach außen oder umgekehrt von außen

nach innen.

Aus diesem Grunde ist der eigentliche Bohrständer a nach

Lüftung zweier Stellschrauben um 180 Grad drehbar eingerichtet, während der

Schaltmechanismus b zum Vorschub des Bohrers je nach der

Stellung der Kuppelung c den Werkzeugschlitten d nach aufwärts oder nach abwärts verschiebt.

Die Drehbewegung des Bohrers geht von der Hauptwelle e

vermittelst Räderübersetzung auf die verticale Spindel f

und von hier weiter zum Bohrer; der Vorschub ebenfalls von e auf den Riemenconus g, herab zum Gegenconus

an der Achse des Schraubenrades u.s.w. des Schaltmechanismus b.

Das zu bohrende Rad wird auf den Schlitten h

aufgesetzt.

Die nähere Einrichtung geht ohne Weiteres aus den beregten Abbildungen hervor.

31. Fadenapparat für Vorspinnkrempeln,

von Bède und Comp. in Verviers. (Figur 4.)

Unter den von der Firma Bède und Comp. (Société Houget

et

Teston) in Verviers ausgestellten Maschinen

(Spinnerei-, Werkzeug-, Tuchappreturmaschinen, Dampfmaschinen,

Straßenlocomotive) befindet sich ein neuer Fadenapparat für Vorspinnkrempel, oder

richtiger gesagt ein modificirter Martin'scher

Vorspinnapparat.

Statt der endlosen Lederstreifen, welche die Theilung des vom Peigneur abgelösten

Wollvließes bewerkstelligen und zugleich die Fäden an die Würgelwalzen abführen,

sind hier zwei Systeme festliegender Stahlbänder

a, b (Fig. 14), ebenfalls mit

einander abwechselnd, und statt der beiden kalibrirten Walzen zwei endlose

Würgeltücher A und B

vorhanden, zwischen welche die Stahlbänder in der aus der Abbildung zu entnehmenden

Weise umgelegt sind.

Im Betriebe tritt das Wollvließ W ungetheilt zwischen die

Stahlbänder und wird durch diese bei der fortschreitenden Bewegung der endlosen

Ledertücher A und B in

einzelne Fäden von der Breite der Stahlbänder getheilt. Die eine Hälfte der Fäden,

nämlich die zwischen dem Ledertuch A' und den

Stahlbändern a liegenden Fäden, geht mit A nach aufwärts, die übrigbleibende Hälfte der

Wollbändchen nimmt das Würgeltuch B nach abwärts. Die

Wälzchen c, d sollen das Abfallen der Fäden

verhindern.

Das Verdichten der Wollbändchen erfolgt von den Würgelwalzen A' und B', worauf die Fäden zu den Spulen

ablaufen.

Da der Apparat knapp zur Ausstellung fertig gebaut wurde und nur das Princip der

neuen Fadentheilung veranschaulichen soll, so bin ich noch nicht in die Lage

gekommen, dessen praktische Wirkungsweise kennen zu lernen.

32. Internationaler

Patent-Congreß.

Der Patent-Congreß, welcher anläßlich der Wiener Weltausstellung zur Berathung

der so hochwichtigen Frage veranstaltet worden, hat nachstehende Beschlüsse

gefaßt:

I. Der Schutz der Erfindungen ist in den Gesetzgebungen aller civilisirten Nationen

zu gewährleisten:

a) weil das Rechtsbewußtseyn der civilisirten Nationen den gesetzlichen Schutz der

geistigen Arbeit verlangt;

b) weil die Patente das einzige praktisch wirksame

Mittel bilden, neue technische Gedanken ohne Zeitverlust und in glaubwürdiger Art

zur allgemeinen Kenntniß zu bringen;

c) weil die Patente die Arbeit des Erfinders zu einer

lohnenden machen und dadurch berufene Kräfte veranlassen Zeit und Mittel an die

Durch- und Einführung neuer und nützlicher technischer Methoden und

Einrichtungen selbst zu wenden, oder ihr fremde Capitalien zuzuführen, die ohne

Patentschutz eine sicherere Anlage suchen und finden;

d) weil durch die obligatorische vollständige

Publication der den Gegenstand des Patentes bildenden Erfindung die großen Opfer an

Zeit und Geld, welche

die technische Durchführung anderenfalls der Industrie aller Länder kostet,

bedeutend vermindert werden;

e) weil durch die Patente das Fabriksgeheimniß, welches

den größten Feind des technischen Fortschrittes bildet, den Boden verliert;

f) weil den Ländern, welche kein rationelles Patentwesen

haben, dadurch großer Nachtheil erwächst, daß ihre talentvollen Kräfte sich Ländern

zuwenden in denen ihre Arbeit gesetzlichen Schutz findet;

g) weil erfahrungsgemäß der Patent-Inhaber am

wirksamsten für schnelle Einführung seiner Erfindung sorgt.

II. Ein wirksames und nützliches Patentgesetz muß folgende Grundlagen haben:

a) Nur der Erfinder selbst oder sein Rechtsnachfolger

kann ein Patent erlangen. Dasselbe darf dem Ausländer nicht versagt werden.

b) Es empfiehlt sich die Einführung des Systemes einer

vorläufigen Prüfung in Ausführung des sub a)

ausgesprochenem Principes.

c) Ein Erfindungspatent muß eine Dauer von 15 Jahren

haben oder auf diese Zeit ausgedehnt werden können.

d) Es muß mit seiner Ertheilung eine vollständige, zur

technischen Anwendung der Erfindung befähigende Publication verbunden seyn.

e) Die Kosten der Patent-Ertheilung müssen mäßig

seyn, jedoch muß es durch eine steigende Abgabenscala in das Interesse des Erfinders

gelegt werden, ein nutzloses Patent baldmöglichst fallen zu lassen.

f) Es muß durch ein gut organisirtes Patentamt Jedermann

leicht gemacht werden, die Specification eines jeden Patentes zu erhalten, sowie zu

erkennen, welche Patente noch in Kraft stehen.

g) Es empfiehlt sich, gesetzliche Bestimmungen zu

treffen nach welchen der Patent-Inhaber in solchen Fällen, in welchen das

öffentliche Interesse dieß verlangt, veranlaßt werden kann seine Erfindung gegen

angemessene Vergütung allen ernsthaften Bewerbern zur Mitbenutzung zu

überlassen.

Im Uebrigen und insbesondere rücksichtlich des bei Ertheilung von Patenten zu

beobachtenden Verfahrens weist der Congreß auf das englische, amerikanische und

belgische Patent-Gesetz, sowie auf den für Deutschland vom Vereine deutscher

Ingenieure bearbeiteten Entwurf eines Patent-Gesetzes als beachtenswerth

hin.

III. In Anbetracht der großen Ungleichheit der bestehenden

Patent-Gesetzgebungen und in Anbetracht der veränderten internationalen

Verkehrsbeziehungen der Jetztzeit liegt das Bedürfniß von Reformen vor und ist es

dringend zu empfehlen, daß die Regierungen so bald wie möglich eine internationale

Verständigung über den Patentschutz herbeizuführen suchen.

Es ist kein Grund für den Verfall eines Patentes, wenn dasselbe im Lande nicht

ausgeführt wurde, sofern die patentirte Erfindung nur überhaupt einmal ausgeführt

ist und es den Ungehörigen des betreffenden Landes möglich gemacht wird, die

fragliche Erfindung zu erwerben und auszuführen. –

Endlich constituirte der Congreß das bisher bestandene vorbereitende Comité

als ständiges Executiv-Comité mit der Ermächtigung, dahin zu wirken

daß die angenommenen Grundsätze bekanntgemacht und zur praktischen Geltung gebracht

werden. Dasselbe wird zur Cooptation von Mitgliedern berechtigt, hat einem zweiten

Congreß vorzuarbeiten und einen solchen in geeigneter Weise einzuberufen.

Tafeln