| Titel: | Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873; mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman. |

| Autor: | Prof. Johann Zeman [GND] |

| Fundstelle: | Band 209, Jahrgang 1873, Nr. LXVI., S. 401 |

| Download: | XML |

LXVI.

Notizen aus der Wiener Weltausstellung 1873;

mitgetheilt vom Docenten Johann Zeman.

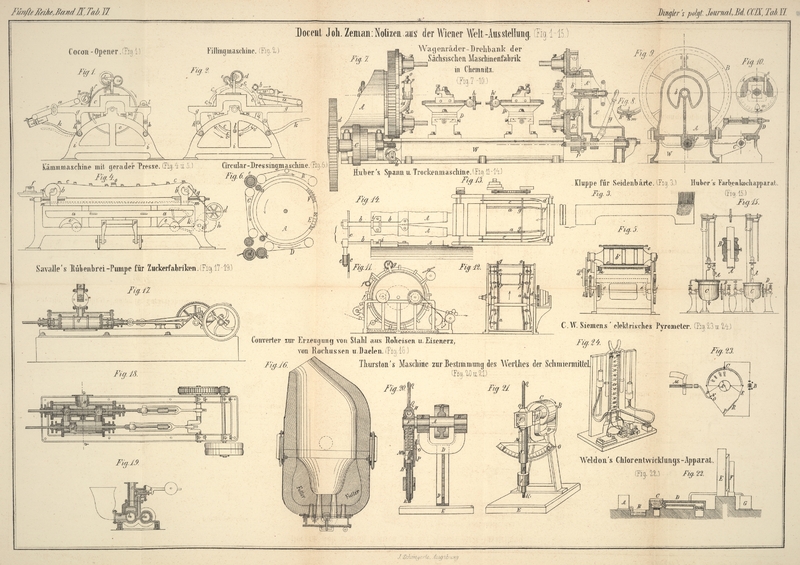

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

(Fortsetzung von S. 333 des vorhergehenden

Heftes.)

Zeman, Notizen aus der Wiener Weltausstellung.

38–41. Maschinen zur Zubereitung

der Seidenabfälle für Florettspinnerei; von Theod. und Friedr. Bell in Kriens

bei Luzern (Schweiz). (Figur 1–6.)

In Fortsetzung der im letzten Hefte begonnenen Abhandlung über die Zubereitung des

Florettmateriales komme ich zur näheren Beschreibung des Cocon-Openers.

Cocon-Opener. – Zweck dieser in Figur 1

dargestellten Maschine ist nach dem Früheren, die geklopften Cocons weiterhin

aufzulockern d.h. in einzelne Fäden aufzulösen.

Die auf dem Lattentuche a gleichmäßig ausgebreiteten

Cocons werden durch eine Kratzwalze b dem mit grobem

Beschlag garnirten Tambour c allmählich übergeben und

zufolge des zwischen b und c

herrschenden Verzuges in einzelne nebeneinander liegende Seidenfäden ausgezogen.

Oberhalb der Trommel liegt eine Arbeiterwalze d, zum

Ausstreichen der Seidenfäden, und eine Bürste e zum

Reinhalten der Kratzwalze d.

Um ein Mitreißen ganzer Seidenflocken hintanzuhalten, ist zwischen der Zuführwalze

b und dem Tambour c ein

mittelst Schrauben stellbares Messer f eingelegt.

Die Skizze Figur l zeigt den Cocon-Opener im

Arbeitszustand, die Zuführwalze in Berührung mit dem Tambour c, und die Richtung der Drehung der verschiedenen Theile durch Pfeile

ausgedrückt.

Wenn aber die vorgewogene Auflage – gewöhnlich 500 Gramme –

aufgearbeitet und der Tambour mit einer Seidenwatte bedeckt ist, so muß vor Abziehen

derselben die Zuführwalze von dem Tambour abgerückt werden, indem sonst beim

Rückdrehen der Trommel die Seidenwatte durch die zuführende Kratzwalze ergriffen und

abgekämmt werden möchte.

Zu diesem Behufe sitzt der gesammte Zuführmechanismus (Lattentuch a und Kratzwalze b) in einem

eigenen Rahmen f, welcher mit dem Tambourgestell i durch Schwingen h

gelenkartig verbunden ist und durch Niederdrücken des Hebels k in horizontalem Sinne verschoben werden kann.

In der Arbeitslage liegt die Stellschraube m des Rahmens

g gegen den Anschlag am Gestell i an; drückt man aber den Hebel k in die punktirt angedeutete Stellung, so stößt die Stellschraube m₁ an und es entsteht zwischen der Zuführwalze

b und dem Tambour c der

erforderliche Spielraum.

Die Arbeiterin reißt nun das Seidenvließ oberhalb der Rolle quer auf und zieht

dasselbe einfach von dem Tambour ab, welcher sich hierbei langsam zurückdreht.

Zuweilen finden sich statt der Rolle l, über welche die

Seidenwatte einfach hinstreicht, zwei übereinanderliegende, endlose Abzugstücher,

zwischen welche das aufgerissene Vließ eingeführt und hierauf selbstthätig

abgeleitet wird.

Der Betrieb des Cocon-Openers geht mittelst Riemenscheibe auf die Tambourwelle

– 45 Umdrehungen pro Minute – und von

dieser durch Räderübersetzung auf das Lattentuch a, die

Einzugswalze b und die Kratzwalze d.

Der Tambour hat 870 Millimeter Durchmesser und 720 Millim. Beschlagbreite.

Die Maschine nimmt 2,3 × 1,4 Meter Raum und zum Betriebe circa 3/4 Pferdekraft in Anspruch. Das Gewicht beträgt

etwa 2500 Kilogrm., der Preis annähernd 3800 Franken.

Fillingmaschine. (Figur 2.) Im weiteren

Verlauf der Bearbeitung der Strusi und der Coconwatte kommt die nach dem Englischen

so genannte Fillingmaschine an die Reihe, um durch Kämme, welche in gleichen

Abständen auf dem Umfang einer Trommel nahezu tangential angebracht sind, das

vorgelegte Material noch weiter aufzulösen und auszuziehen und für die Behandlung

auf der nächstfolgenden Kämmmaschine vorzubereiten.

Der Tambour c ist mit regelmäßigen, parallel zur

Drehachse liegenden sperrradähnlichen Abstufungen am Umfange versehen. Die fast

radialen Stufenflächen sind mit normal zu denselben aufstehenden einreihigen Kammstäben c'

besetzt.

Das mittelst der beiden übereinander liegenden Kratztücher a und a' zugeführte Seidenmaterial wird bei

der Drehung des Kammtambour durch die Nadeln erfaßt, ausgezogen und über den Tambour

gleichmäßig ausgebreitet. Zum Ausstreichen der Seidenfäden dient der Arbeiter d und die Bürstenwalze e. b

zeichnet die Bürste zum Ausputzen des oberen Zuführ-Kratztuches b'.

Ist das vorgelegte Florettmaterial völlig aufgezogen, so wird die Maschine abgestellt

und, ähnlich wie beim Opener, der Zuführmechanismus vom Tambour durch den Hebel k abgerückt. Hierauf schneidet die Arbeiterin unter

langsamer Drehung des Tambour von Hand die Seidenfäden hinter jedem Kamm durch,

streicht sodann die seitlichen Ränder der entstandenen Seidenbärte etwas zusammen

und erfaßt dieselben zum Schluß der Reihe nach mittelst Kluppen, um sie von den

Kammnadeln abzuziehen.

Diese Kluppen bestehen aus zwei Holzbretchen, deren Länge mit der Breite des

Kammtambour correspondirt; dieselben sind an der einen Langseite, wie in Fig. 3

angedeutet ist, mittelst Scharniere, oder einfach mittelst Lederbänder verbunden und

allgemein unter der Bezeichnung „Bücher“ bekannt.

Der Antrieb der Fillingmaschine erfolgt von einer bei 1 gelagerten

Riemenscheibenwelle – 140 Touren pro Minute

– durch Zahnräder auf die Trommelwelle mit 45 Umdrehungen in der Minute und

weiterhin auf die Einzugstücher a, a' und die Kratzwalze

d.

An Platz ist 2,2 × 1,4 Meter und zum Betriebe etwa 3/4 Pferdekraft zu rechnen.

Der Tombour hat 1 Meter Durchmesser. Das Gewicht und der Preis der Fillingmaschine

stellen sich ähnlich wie beim Opener auf 2500 Kilogrm. beziehentlich auf 3800

Franken.

Die Kämm- oder Dressingmaschine ist die letzte der

Florett-Zubereitungsmaschinen.

Die Seidenbärte müssen nämlich vor dem Abgang in die Spinnerei nach verschiedenen

Längen sortirt und zugleich von allzu kurzen Fasern sowie von allen Unreinigkeiten

gesäubert werden. Hierbei werden auch auch alle doppelt gelegten oder

zusammengefaltenen Fäden gerade gestreckt und zu den anderen parallel gelegt. Diese

ziemlich langwierige Aufgabe erfüllt die Kämmmaschine oder – nach der

englischen Bezeichnung – die Dressingmaschine, von welcher die Figuren 4 und

5 die

wesentlichsten Theile in zwei Ansichten repräsentiren.

Hier werden die von der Fillingmaschine abgezogenen und in den Büchern eingeklemmten

Seidenbärte in einem ebenen, horizontalen Rahmen a, der

Presse, eingespannt unter Zuhülfenahme von Zwischenleisten, damit die Fäden zweier

benachbarten Barte nicht in einander gerathen können.

Die Presse liegt drehbar um eine verticale Achse in dem Wagen b, welcher quer gegen die Maschine auf Schienen hin- und hergezogen

werden kann.

Oberhalb der Presse bewegt sich über zwei Rollen b, b'

ausgespannt ein endloses Band c, welches in passenden

Abständen mit Kratzleisten besetzt ist und mit diesen langsam über die in der Presse

eingesetzten Seidenbärte hinstreicht.

Sind die Bücher bei ausgefahrener Presse eingespannt und alle Seidenbärte nach einer

Richtung hin mit einem Lineal gelegt worden, so wird der Wagen unter das Kratztuch

zurückgefahren und mittelst des Handrades d an der

rechten Seite der Maschine die Presse so weit gehoben, daß die Kratzleisten die

Bärte berühren.

Um nämlich die Kratzen nicht allzu scharf und rasch einwirken und dadurch viele Fäden

zerreißen zu lassen, dringen dieselben nur allmählich tiefer in die Seidenbärte ein,

zu welchem Zwecke die Presse nach erfolgter rascher Handeinstellung – Rad d und Zähnräder 1 in Figur 5 –

selbstthätig von der Maschine durch Hebedaumen e, e'

langsam gehoben und in der gewünschten Höhe die Bewegung der Hebedaumen von selbst

eingestellt wird.

Ist dieß geschehen, so läßt man die Presse wieder herab und führt den Wagen

vollkommen heraus, dreht die Presse um ihre verticale Achse um 180 Grad herum und

führt endlich den Wagen wieder unter das endlose Kratztuch zurück, nachdem man

vorher noch die vorstehenden Bärte nach der anderen Seite hin mit einem Lineal

umgelegt hat, um das vollkommene Auskämmen dieser Barthälften durch neues

Ingangsetzen der Maschine zu erzielen.

Ganz derselbe Vorgang wird behufs des Auskämmens der in den Büchern eingeschlossenen

Hälfte der Seidenbärte beobachtet, zu welchem Zwecke der Wagen wieder herausgezogen,

die Bärte umgespannt und die Manipulation wie vorher wiederholt wird.

Ehe jedoch dieses Umspannen vor sich geht, schaltet man zwischen den Kratzleisten des

endlosen Bandes zwei feiner beschlagene und tiefer eindringende Putzdeckel o (Figur 4) ein, um mit deren

Hülfe aus den ausgekratzten Bärten auch die kürzesten Fasern und noch

zurückgebliebene Unreinigkeiten auszukämmen.

Der Antrieb der Kämmmaschine erfolgt je nach Bedarf mit einer langsamen oder

rascheren Geschwindigkeit von der Hauptwelle f aus,

welche die vordere Führungsrolle b antreibt. Die andere

Walze b', welche durch das endlose Band c mitgenommen wird, bringt durch Kurbelzapfen und Schubstange g sowie durch Sperrrad h,

Zahnräder i und Zahnsector k

an der Daumenwelle e die langsame selbstthätige Hebung

der Presse hervor. Die Selbstausrückung ist in der Figur nicht angedeutet. Die

beiden Daumenwellen e, e' stehen durch Kurbel und

Verbindungsstange – nicht ersichtlich gemacht – in Verbindung.

Die Führung der Kratzleisten auf der unteren Hälfte der Bahn, dort wo dieselben die

Seidenbärte auskämmen, erfolgt durch eigene am Gestelle angeschraubte

Führungsschienen m, m', auf welche sich die Backen an

beiden Seiten der Kratzdeckel auflegen.

Während der oben beschriebenen Manipulationen sammeln sich in den Kratzleisten die

kürzeren und zusammengehaltenen, in den Kluppen nicht eingeklemmten Seidenfäden

(nebenbei bemerkt auch die Unreinigkeiten), welche von Zeit zu Zeit mittelst

frischer Bücher erfaßt und als zweite Seidenbärte einer anderen Dressingmaschine mit

tiefer eindringenden Kratzleisten zur ähnlichen Behandlung übergeben werden.

Von der ersten Kämmmaschine erhält man den längsten und

schönsten Zug Nr. 1. Durch fortgesetztes Auskratzen

der successive angesammelten Kämmlinge auf einer zweiten, dritten etc.

Dressingmaschine, ganz in der angedeuteten, allmählich fortschreitenden Weise,

werden die immer kürzer werdenden Züge Nr. 2, Nr. 3 bis Nr. 6 und selbst höher

gewonnen.

Gewöhnlich bilden drei Kämmmaschinen mit successive

feinerem Beschlag der Kratzleisten, sowie schmäleren Zwischenleisten für die in der

Presse einzuspannenden Bücher mit den späteren, immer kürzeren Bärten ein Sortiment, von welchem jede Maschine jedoch

ein- oder zweimal, je nach dem Material und der Zahl der daraus erzielbaren

Kammzüge, passirt wird.

Der ganze Proceß ist, selbst nach der ganz flüchtigen Darstellung hier, ein sehr

mühevoller und beansprucht viel Sorgfalt und einen bedeutenden Zeitaufwand. Doch

darf man nicht vergessen, daß das Florettspinnmaterial einen ziemlich hohen Werth

besitzt und daher eine selbst kostspielige Zubereitung verträgt.

Die weitere Verarbeitung der gewonnenen Kammzüge erfolgt in Florettspinnereien auf

Anlege- und Bandmaschinen, auf Strecken und Spindelbänken und endlich auf

Watermaschinen, welche eine große Aehnlichkeit mit den Flachsspinnmaschinen

nachweisen.

Die Abfälle, welche sich hier nicht verwerthen lassen, und die Abgänge der Spinnerei

werden als Seidenwerg auf Karden zerrissen und weiterhin versponnen.

Die beschriebene Kämmmaschine erfordert mit Berücksichtigung der Ausfahrt des Wagens

4,1 × 3,5 Meter Platz. Für den Betrieb rechnet man 1 1/4 Pferdekraft für ein

Sortiment, also für 3 Dressingmaschinen, welche circa

6550 Kilogrm. wiegen und complett 8100 Franken kosten.

Die angegebenen Preise sind annähernd und loco Luzern,

ohne Verpackung zu verstehen.

Außer den hier besprochenen Maschinen für Zubereitung der Seidenabfälle

(Coconstampfe, Opener, Fillingmaschine und Kämmmaschine) hat die Firma Theod. und

Friedr. Bell ein ganzes Sortiment von Maschinen für

Holzstofffabrication auf mechanischem Wege zur Wiener Weltausstellung gebracht; Ref.

hofft über einige Novitäten darunter später noch berichten zu können.

Anhang. Nachdem ich der Seiden-Kämmmaschine schon

so viel Aufmerksamkeit zugewendet habe, so kann ich noch hinzufügen, daß man zur

Zeitersparniß die besprochenen geraden Dressingmaschinen

speciell für die letzten, also kürzeren Züge, auch zum continuirlichen Betriebe eingerichtet hat, durch Anwendung kürzerer, auf

Schienen in der Richtung des endlosen Kratztuches zu- und ablaufender

Wagenpressen, welche auf Zwischenstationen in Vorrath vorbereitet, nämlich umgelegt

oder umgespannt und nach Erforderniß der nächsten Kämmmaschine zugeschoben

werden.

Noch weiter in Zeit- und Raumersparniß, sowie in Hinsicht auf größere

Leistungsfähigkeit, geht die ziemlich neue, noch wenig bekannte Circular-Dressingmaschine, ebenfalls für kürzere Zeit bestimmt.

Ich habe diese Maschine, welche in Basel schon mehrfach im Gebrauch ist, nach der

Ausführung der Maschinenfabrikanten Greenwood und Batley in Leeds, in Fig. 6 in

einfachen Strichen zu verdeutlichen gesucht.

Die zur Aufnahme der gefüllten Bücher dienende Presse A

ist kreisförmig und um eine horizontale Achse drehbar

angeordnet, wodurch die eingespannten Seidenbärte bei langsamer Drehung der Presse

– etwa 3 Umdrehungen pro Stunde – nach und

nach an drei continuirlich bewegten, an die Cylinderpresse sich anschmiegenden

Kratzbändern ohne Ende B, C und D vorbeigeführt werden.

Nach vollendeter Kämmung werden die Bücher mit den zur Hälfte ausgekämmten

Seidenbärten – etwa bei E – selbstthätig

ausgespannt und an deren Stelle von einer Arbeiterin frische Bücher eingelegt,

welche gleichfalls ohne deren weiteres Zuthun von der Maschine – etwa bei F – festgeklemmt werden.

Das erste endlose Band B mit Kratzdeckeln liegt oberhalb

der Circularpresse und kämmt die zugeführten Seidenbärte entgegengesetzt der

Bewegungsrichtung derselben aus. Am Ende dieses Kratzbandes legt eine Bürstenwalze

a die vorstehenden Seidenbärte nach der anderen

Seite um, welche alsdann von dem zweiten, entgegengesetzt sich bewegenden Kratzband

C ausgekämmt wird.

Zuletzt kommen die neuerdings durch die Bürste b

umgelegten Seidenbärte an das dritte, unterhalbunterbalb der Rundpresse ausgebreitete und derselben am nächsten gestellte Kammband

D, welches die kürzesten Fasern und den Rest der

Unreinigkeiten auszieht.

Dieser Ausputz wird durch eine Bürstwalze c und Kammwalze

d von den Kratzleisten D

abgenommen und der Wergspinnerei zugeführt.

Die Seidenkämmlinge des zweiten Kratzbandes C dagegen

werden durch die Bürstwalze e an das erste Kratztuch B übertragen und hier nach Bedarf von den Kratzleisten

mittelst Kluppen entnommen und sofern es die Qualität noch gestattet auf einer

anderen Circular-Dressingmaschine nochmals gekämmt; sonst aber ebenfalls zur

Wergspinnerei verwendet.

Zum Schluß sey ganz flüchtig noch bemerkt, daß man in manchen Florettspinnereien

– für hochfeine Nummern – die Seidenbärte von der Fillingmaschine auf

der Dressingmaschine nur einmal auskratzt und hierauf die kürzeren Fasern und

Unreinigkeiten von den langen, schönen Seidenfäden auf Heilmann'schen Kämmmaschinen, welche N. Schlumberger in Gebweiler (Elsaß) liefert, absondert.

42. Wagenräder-Drehbank,

ausgeführt von der Sächsischen Maschinenfabrik (vorm.

Richard Hartmann) in Chemnitz. (Fig. 7 bis 10.)

Die in Fig. 7

bis 10 in

zwei Ansichten und Details dargestellte, sehr schön ausgeführte Drehbank zum

Abdrehen der Eisenbahnwagenräder auf ihren Achsen zeichnet sich vornehmlich durch

eigenthümliche Construction der beiden Einspannstöcke A,

A' aus, innerhalb welcher die Achse mit ihren eigenen Schenkeln in den

Lagern a, a' ruht, durch die Körnerspitzen b, b' aber genau centrisch eingelegt, ferner gegen

Seitenverschiebung vollkommen gesichert wird.

Die Spannstöcke A, A' mit den Lagern a, a' zur Aufnahme der Radachse stehen also fest,

während die Planscheiben B, B' durch Drehung der

angegossenen Zahnkränze die beiden Räder vermittelst Mitnehmer fortbewegen.

Die Drehung der Zahnkränze an B und B' erfolgt von der Hauptwelle C, welche durch ein Räderpaar d die mitten

durch die Wange W hinlaufende Welle e antreibt; auf e sitzen

zwei Getriebe f, f', je eines für den Zahnkranz B respect. B'.

Da der Reitstock A' auf der Wange je nach der Länge des

abzudrehenden Rädersatzes verstellbar ist, so gleitet das Getriebe f' in einer Keilnuth der Welle e. Dieses Getriebe f' läßt sich durch den

Hebel g außer Eingriff mit dem Zahnkranz B' rücken, wenn die Maschine nur auf der einen Seite,

als Planscheiben-Drehbank, verwendet wird.

Die nähere Ausführung des Spannstockes A oder A' ist aus den Schnitten in den Abbildungen leicht zu

entnehmen. Derselbe ist behufs Aufnahme der zweitheiligen Planscheibe rund

abgedreht, wobei der vorstehende Bandring x das

Abrutschen der Planscheibe verhütet. Dabei läuft die Planscheibe mit Zahnkranz nicht

direct, sondern mittelst eingelegter Messingbacken i auf

der abgedrehten Lauffläche des Reitstockes. Diese Backen i sind gleichmäßig zwischen je zwei Radarmen eingeschaltet und mittelst

Stellschräubchen m nachstellbar.

Die Lagerschalen, in Fig. 10 in der Frontansicht veranschaulicht, sind – um

verschiedene Zapfendurchmesser aufnehmen zu können – Vförmig gestaltet und behufs genauer Centrirung der Achse mittelst der

verticalen Schrauben n, n zu justiren.

Das Oeffnen der Lager erfolgt sehr rasch durch Lüften der Preßschraube o, welche durch den Bügel p

die beiden Lagertheile zusammenhält.

Die beiden sehr starken Supporte D, D' sind nach allen

Richtungen hin selbstthätig durch Kettenschaltwerke beweglich; h und h' bezeichnen die

Sperrräder und k die Stellkurbel für die Kette, welche

durch das Schneckengetriebe s, r von der Hauptwelle aus

den Antrieb empfängt.

Der größte lichte Abstand der beiden Lager a, a' beträgt

2,25 Meter und die Spitzenhöhe 580 Millimeter. Die Planscheibe hat 1,2 Meter

Durchmesser.

Der Preis der completen Wagenräder-Drehbank stellt sich auf 2080 Thaler loco Chemnitz.

43 und 44. Spann- und

Trockenmaschine für Gewebe und Farben-Kochapparat, ausgestellt von

Salomon Huber, Maschinenfabrikant in Prag. (Fig. 11 bis 15.)

Zum Trocknen und Spannen von appretirter Waare verwendet man jetzt immer mehr und

mehr statt der geraden Spannrahmen cylinderförmige Trockenmaschinen, bei welchen die

Waare über einen mit Dampf geheizten Tambour gezogen, zugleich aber durch in die Leisten eingreifende

Häkchen, sogen. Claviere, successive in der Breite gestreckt und ausgespannt

wird.

Bei der von Salomon Huber, Maschinenfabrikant in

Carolinenthal bei Prag ausgestellten Spann- und Trockenmaschine bemerkte ich

eine sehr zweckmäßig construirte Spannvorrichtung (Patent Umann), welche hier eine nähere Besprechung verdient.

Unter Hinweis auf die Abbildungen in Fig. 11 bis 14, liegt auf

dem Umfang des Trockencylinders, nahe den beiden Rändern je eine Spannkette a aus 13 Gliedern A (Fig. 14) von

etwa 500 Millimeter Länge zusammengesetzt.

Die Spannketten, in deren Häkchen die Stoffleisten eingelegt werden, drehen sich mit

der Trommel herum und nehmen das Gewebe über mehr als 3/4 des Umfanges mit

herum.

Dort wo die Waare noch feucht aus dem Appreturkasten oder dergl. zutritt, haben die

beiden Spannketten den kleinsten Abstand, welcher jedoch, sowie der Stoff eingehängt

ist, successive etwa über 1/10 des Trommelumfanges hin zunimmt, worauf die Waare

ohne fernere Ausstreckung den Weg über den Trockencylinder fortsetzt.

Zur Führung der Spannketten in ihrem veränderlichen Abstand sind an den Stellen, wo

je zwei ihrer Glieder zusammentreffen, Gleitlineale b

angeschraubt, welche parallel zur Trommelachse eine Verschiebung erhalten und die

betreffenden Kettenglieder mitnehmen.

Die Verschiebung der Gleitlineale b erfolgt durch

kreisförmig gebogene, unter einem Winkel gegen den Lauf der Waare gestellte

Führungsschienen c und d, an

welchen die Gleitlineale b mittelst Rollen e anliegen. Die obere längere Führungsschiene c schiebt die Gleitlineale und die Ketten nach auswärts

oder hält letztere in ihrer äußersten Stellung, während die untere kürzere

Führungsschiene d die Rückkehr der Kettenglieder in die

Anfangsstellung bewerkstelligt.

Die Gleitlineale b erhalten ihre Geradführung in den

Schuhen i, welche auf dem Trommelumfang angeschraubt

sind und zugleich als Mitnehmer für die Spannkette und für den von derselben

erfaßten Stoff dienen.

Um das Ausstrecken der zur Maschine kommende Waare ganz nach deren Beschaffenheit

reguliren zu können, sind die Spannschienen c und d an den Gestellwänden mittelst Stellschrauben

befestigt, welche innerhalb gewisser Grenzen jede Veränderung der Spannung

gestatten.

Beim Betriebe der Maschine stehen zwei Arbeiterinnen mit Handbürsten versehen rechts und links vor

dem Trockencylinder und schlagen die Stoffleisten in die Häkchen der Spannketten

ein.

Zur Sicherung der Mitnahme des allmählich in der Breite ausgestreckten Stoffes sind

Einschlagbürstrollen f und g

über den Spannketten angebracht.

Wenn der Stoff nach etwa 3/4 Umdrehung des Trockencylinders durch eine Rolle von

diesem abgeleitet wird, treten die Häkchen ohne Verletzung der Leisten aus denselben

heraus und kehren zur Eintrittsstelle zurück.

Als besonderer Vortheil der hier besprochenen Spannvorrichtung ist, abgesehen von dem

sehr geringen Platzerforderniß und der Einfachheit der Construction, der sehr ruhige

Gang der Spannketten zu erwähnen, in Folge dessen die Stoffränder sehr geschont

werden.

Wenn die Maschine einfach als Trockenmaschine functioniren soll, so lassen sich die

Ketten hinlänglich bei Seite schieben oder auch leicht ganz abnehmen.

Zur Erhöhung des Effectes liegt unter dem großen Trockentambour und dem kleinen

geheizten Cylinder, welchen der Stoff vor der Aufwickelung passirt, nahe dem Boden

ein mit Dampf zu heizender, sehr enger Blechkasten.

Tambour, Cylinder und Heizplatte haben getrennte Dampfzuführung. –

Im Anschluß hieran sey noch kurz auf den in Fig. 15 skizzirten Farbenkoch-Apparat desselben Ausstellers

hingewiesen, bei welchem das Rührwerk A durch ein

Planetenrad herumgeführt wird und durch eine einfache Muffkuppelung B rasch zerlegt werden kann.

Ist die Rührkrücke herausgenommen, so läßt sich der Kessel C durch Handrad D sehr bequem umkippen, um

entleert und gereinigt zu werden.

Tafeln