| Titel: | Ueber die Concentration der Schwefelsäure nach Faure und Kessler; von Friedr. Bode in Freiberg (Sachsen). |

| Autor: | Friedrich Bode |

| Fundstelle: | Band 211, Jahrgang 1874, Nr. X., S. 27 |

| Download: | XML |

X.

Ueber die Concentration der Schwefelsäure nach

Faure und Kessler; von

Friedr. Bode in Freiberg

(Sachsen).

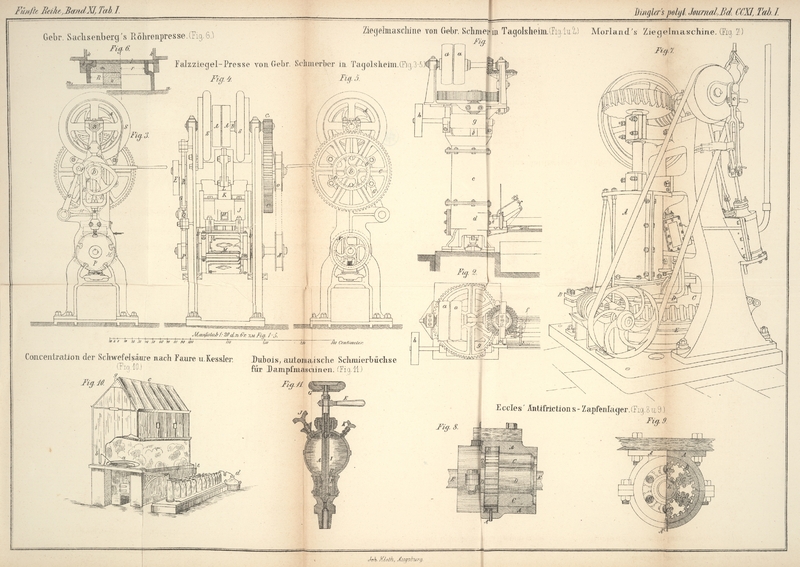

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Bode, über die Concentration der Schwefelsäure nach Faure's und

Keßler's Verfahren.

In den letzten Jahren sind mehrfach neue Vorschläge und Versuche zur Concentration

der Schwefelsäure sowohl auf 60°, als auch auf 66° Baumé

gemacht worden. Handelte es sich dabei nur um die Erzeugung von 60grädiger

Schwefelsäure, so war das Bestreben maaßgebend, die hohe Temperatur zu vermeiden,

welcher man nach dem alten bisher immer noch allgemein angewandten Verfahren der

Verdampfung bei Ober- oder Unterfeuer die Bleipfannen aussetzen muß. So

erwärmt man nach einem Vorschlage oder Verfahren von Stoddard, über welches früher in diesem Journal (1871, Bd. CC S. 45 und

538) berichtet wurde, die Säure nur mäßig, treibt aber alsdann, um genügende

Verdunstung des Wassers zu bewirken, warme Luft durch die Säure. Auf diese Weise

soll man sogar in Bleigefäßen 66grädige Schwefelsäure erzielen. Vielleicht ist aus

demselben Streben, das Blei nicht zu hohen Temperaturen auszusetzen, auch das schon

länger bekannte Verfahren von Curtius in Duisburg

hervorgegangen, welches sich in der Praxis schon lange bewährt hat und immer mehr

einbürgert, und nach welchem man gespannte Wasserdämpfe, die in Bleischlangen

circuliren, zur Concentration auf 60° Baumé anwendet.

War dagegen die Darstellung von 66grädiger Schwefelsäure beabsichtigt, so trat bei

den neuen Vorschlägen und Versuchen unverkennbar das Bestreben hervor, in erster

Linie die theuren Platinapparate zu vermeiden, sodann aber auch, diejenigen

Materialien, welche an Stelle des Platins angewandt oder vorgeschlagen wurden, einer

geringeren Temperatur auszusetzen, als welcher man die Platinkessel aussetzen darf.

In dieser Beziehung ist aus der neuesten Zeit ein Verfahren zu nennen, welches von

Hemptinne herrührt und ebenfalls in diesem Journal

(1872, Bd. CCV S. 419) beschrieben wurde.

Es ist mir nicht bekannt geworden, ob und welche von diesen Vorschlägen sich Bahn

gebrochen und eine allgemeinere Anwendung in der Praxis gefunden haben. In

Deutschland und Oesterreich wenigstens concentrirt man meines Wissens noch allgemein

die Schwefelsäure auf 60° (abgesehen vom Glover-Thurm) in Bleipfannen mit Ober- oder Unterfeuer; in

Bleikästen mittelst Wasserdampf (nach Curtius); sowie auf

66° Baumé in Glasballons oder Glasretorten und in Platingefäßen,

vorzugsweise von Johnson Matthey u. Comp. in London bezogen.

Neuerdings ist mir eine kurze Broschüre in die Hände gekommen, welche den Titel

führt: Notice sur les Appareils à cuvette pour la

Concentration à 66° de l'acide

sulfurique. Par M. M.

Faure

et Kessler, fabricants d'acide sulfurique à

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); chez les

auteurs. Die Jahreszahl der Herausgabe fehlt, man ersieht aber aus dem

Schlusse, daß die Schrift aus Januar 1873 herrührt. In derselben wird wiederum eine

neue Methode der Schwefelsäureconcentration auf 66° Baumé beschrieben,

nach welcher Methode die HHrn. Faure u. Keßler bereits arbeiten. Von allen den Vorschlägen und

Versuchen, welche in letzter Zeit in Bezug auf Vereinfachung und billigere

Herstellung der 66grädigen Schwefelsäure gemacht worden sind, scheint mir derjenige

der HHrn. Faure u. Keßler

weitaus der beste zu seyn und ich gestatte mir daher, das Verfahren und den Apparat

im Anschlusse an die genannte Broschüre zu beschreiben.

Zunächst sey bemerkt, daß die ersten Zeilen sofort den Zweck des Schriftchens

angeben, welcher darin besteht, das zu beschreibende Verfahren zu verbreiten. Am

Schlusse erfährt man, daß die HHrn. Faure u. Keßler zur Anlieferung der neuen Apparate sich bereit

erklären. Man erfährt dann aus der Einleitung ferner, daß Hr. Keßler bereits 1860 ein Patent auf ein Verfahren zur Darstellung der

66grädigen Schwefelsäure erhalten hat, nach welchem die Concentration in Bleigefäßen

mit Hülfe eines luftleeren oder luftverdünnten Raumes erfolgte. Die Hauptursachen,

aus welchen dieses Verfahren verworfen werden mußte, bestanden einerseits in der

Uebersättigung der concentrirten Schwefelsäure an Bleisulfat bei 150 bis 200° C.,

welches letztere bei Abkühlung der Säure ausfiel und besondere Operationen für die

Reinigung derselben nöthig machte; andererseits in der zu hohen Brennstoffausgabe,

insofern man nämlich gezwungen war, das Bleigefäß, in welchem die Luftleere erzeugt

wurde, durch ein umgebendes Gefäß von Gußeisen hindurch zu erwärmen.

Bei dem neuen Apparate wird die Schwefelsäure in mehr oder weniger flachen offenen

Schalen (cuvettes) eingedampft. Wer die höhere Ausgabe

für Platin scheut, kann Porzellanschalen anwenden, mit welchen die HHrn. Faure u. Keßler ebenfalls

gearbeitet haben. Man muß aber alsdann mehrere Porzellanschalen nehmen, welche

terrassenartig gestellt werden, und die Feuerung so einrichten, daß nur die vom

Roste entfernteren Schalen direct von den Feuergasen berührt werden. Es ist nicht

angegeben, in welcher Weise man in diesem Falle die ersten Schalen vor zu starker

Feuerwirkung schützt; wahrscheinlich geschieht dieß aber durch ein Sand- oder

Luftbad. – Bei Anwendung von Platin genügt eine einzige Schale.

Der Betrieb kann continuirlich und intermittirend, wie bei den Platinkesseln,

gehandhabt werden.

Die aus den Schalen entweichenden Dämpfe-Wasserdampf und Schwefelsäure

– werden in einer Art Kühlkammer, die verschieden eingerichtet seyn kann und

mit Wasser gekühlt wird, aufgefangen und – soweit es Säuredämpfe sind

– niedergeschlagen. Auch kann man die Dämpfe, etwas abgekühlt, direct in eine

Schwefelsäurekammer entsenden, wo sie einen Theil des nöthigen Wasserdampfes

ersetzen werden. Säure- und Wasserdampf in der Kühlkammer niedergeschlagen,

werden abgeführt und erscheinen am Apparat der HHrn. Faure u. Keßler als schwache Destillatsäure von

26° Baumé.

Nach diesen Andeutungen wird man die beigegebene Zeichnung Figur 10 leicht

verstehen. a ist die direct vom Feuer berührte

Platinschale, so daß, im Vergleich mit einem Platinkessel, eigentlich nur noch der

Kesselboden übrig ist; während der Kesselbauch, der Hals, der Helm und der Arm durch

die Kühlkammer ersetzt sind. Das Dach derselben ist oberhalb mit der Bleirinne g versehen und wird mit Wasser aus dem Hahn c gekühlt. Es bezeichnet ferner b ein Luftthermometer, welches in den Inhalt der Schale taucht und den

Arbeiter über die Regulirung des Säurezuflusses und der Feuerung unterrichtet. Zur

Controlle des Luftthermometers dient ein gewöhnliches Aräometer, in welches

continuirlich Tropfen aus der Kammer fallen. Der Auslauf der Destillatsäure findet bei e statt und werden die Grade der letzteren ebenfalls

durch ein Aräometer angezeigt. Der Einlauf der zu verstärkenden Säure (von

58° Baumé) findet durch ein Bleirohr von der Concentration aus statt.

Der Ablauf der starken Säure erfolgt durch ein Platinrohr (richtiger wohl durch

einen Platinheber), welches mit Wasserkühlung versehen ist. Die weitere Abkühlung

erfolgt in einer Anzahl von Krügen und kann die Säure schließlich direct in die

Ballons bei d abgezogen werden.

Die Vortheile dieses Apparates, wenn er sich, was zu wünschen ist, bewährt, liegen

auf der Hand und bestehen in Folgendem:

1) Das gesammte Platingewicht ist so bedeutend vermindert, daß die HHrn. Faure u. Keßler einen Apparat

zu einer täglichen Leistung von 50 Ctr. 66grädiger Schwefelsäure für 15000 Frcs.

einschließlich einer Honorarforderung zu liefern versprechen, während auf der

anderen Seite bei den gegenwärtigen Platinpreisen ein Platinkessel von dieser

Leistung allerdings gegen 45000 Frcs. kosten würde. Dieß wäre somit eine Ersparniß

an Anlagecapital von 300 Proc. Dieselbe wird begreiflich sowohl durch die bedeutende

Verminderung der gesammten Oberfläche des Platins, als auch dadurch, daß die

Säureschicht niemals hoch anwachsen, die Verdampfung somit stets eine ziemlich

lebhafte seyn kann, ohne daß man ein Ueberkochen der Säure zu befürchten hat. Ferner

bedarf auch die Schale wegen Verminderung des Eigengewichtes und der Belastung

keiner Unterstützung, sondern hängt total im Feuer.

2) Außerdem erfolgt wegen der geringen Höhe der Säureschicht die Verdampfung

vollkommen ruhig und ohne Stöße, selbst wenn man über 66° Baumé hinaus

verstärken sollte. Es hält sich somit wahrscheinlich die Schale im Ganzen besser und

länger, als ein Kessel.

3) Da die Schale einen viel geringeren Werth hat, als ein Kessel, so kann man auch

durch Beschädigung der ersteren nicht soviel Nachtheil haben, wie durch Beschädigung

des letzteren. Die HHrn. Faure u. Keßler geben hier 90 Proc. Ersparniß an.

4) Ersparniß an Brennmaterial. Dieselbe beträgt bei dem Apparate der HHrn. Faure u. Keßler 30 Proc.; doch

wird angegeben, daß sich dieselbe bei besser disponirten Anlagen noch höher

beziffern werde. Ja, es wird in Aussicht gestellt, die Brennstoffausgabe für die

Concentration auf 66° Baumé insofern ganz in Wegfall zu bringen, als

man die hierbei resultirenden sauren und Wasserdämpfe in Schwefelsäurekammern leiten

und somit das unter der Platinschale verwendete Brennmaterial der Fabrication der

Kammersäure so anrechnen will, als wäre es unter einem Dampfkessel verbrannt. Wenn

ich aber hierin die HHrn. Faure u. Keßler recht verstehe, so kann ich ein Bedenken nicht unterdrücken. Erzeugt man sich z.B. in

24 Stunden 100 Ctr. Schwefelsäure von 66° aus Kammersäure, von 50°

Baumé, so werden hierzu rund 156 Ctr. Säure von 50° Baumé

nöthig seyn und man disponirt somit über 56 Ctr. Wasserdampf, welche wegzuschaffen

sind. Ist nun die tägliche Leistung der Bleikammern ebenfalls gerade 156 Ctr.

50grädiger Säure, so entspricht dieß 78 Ctr. Schwefelsäureanhydrid und es ist somit

der Bedarf an Wasserdampf für die Bleikammern in diesem Falle täglich ebenfalls 78

Ctr. Nach Obigem waren aber nur 56 Ctr. Wasserdampf im Ganzen disponibel, wobei

sogar noch angenommen worden ist, daß man die bei der Verstärkung auf 60°

Baumé resultirenden Wasserdämpfe nicht entweichen läßt, sondern ebenfalls mit

aufsammelt und den Schwefelsäurekammern zuführt. – Ein anderes, minder schwer

wiegendes Bedenken bestände darin, daß ich es nicht für vortheilhaft halten möchte

einem Bleikammersystem den ganzen Bedarf an Wasserdampf auf einmal am Anfange des

Systemes zu übergeben, während ich andererseits nicht glaube, daß die bei der

Eindampfung frei gewordenen Dämpfe hinreichende Wärme oder Spannung haben, als daß

sie sich auf weitere Entfernungen hin ohne sehr wesentliche Condensation führen

ließen.

5) Eine Verminderung der Handarbeit um 30 bis 60 Proc., je nach der Größe des

Apparates. Es genügt für einen Apparat von täglich 4000–5000 Kilogrm.

Leistung 1 Mann für 12 Stunden, während für einen Platinkessel von gleicher Leistung

3 Mann für dieselbe Zeit angesetzt sind, was allerdings etwas reichlich gerechnet

ist.

6) Die vollständige Beseitigung von Krügen oder Kruken zum Umfüllen der concentrirten

Säure in die Ballons, mithin die Unmöglichkeit, Krüge zu zerbrechen und Säure zu

verschütten. Hierzu ist zu bemerken, daß man auch bei Platinkesseln sich so

einrichten kann, daß die gekühlte Säure sofort in die Ballons fließt. Nimmt man

einen gewöhnlichen gegabelten Heber, wie sie in der Regel zu den Platinkesseln

geliefert werden, so gelingt allerdings nach meinen Erfahrungen die Kühlung der

heißen Säure soweit, daß sie sofort in Glasballons abgezogen werden kann, nur bei

Anwendung von sehr viel Kühlwasser. Wenn man aber die mangelhaft gekühlte Säure noch

einige Thongefäße passiren läßt, so erfolgt die Kühlung vollkommen. Und dasselbe ist

der Fall bei den sogen. Schlangenhebern, welche Johnson,

Matthey u. Comp. in London unter dem Namen coil syphon von Platin anfertigen.

7) Beseitigung jeder Gefahr, die durch Zerbrechen eines gefüllten Kruges in den

Händen des Arbeiters entstehen kann. – Diese Beseitigung kann bei den alten

Apparaten ebenfalls erfolgen, wie die eben gemachten Bemerkungen zeigen.

8) Größere Regelmäßigkeit der Arbeit und der Producte, da keine nennenswerthe

physische Anstrengung den Arbeiter von der Ueberwachung des Apparates abhält.

– Dieß ist indessen bei den Platinkesseln ebenfalls nicht die Regel.

9) Geringere Abnutzung des Platinmetalles, da die Berührungsfläche zwischen Platin

und Säure eine geringere ist. Die HHrn. Faure u. Keßler schätzen die Abnutzung auf 1/20 von derjenigen bei

Platinkesseln.

10) Endlich leichte Ausführbarkeit von Reparaturen.

Eine vergleichende Zusammenstellung der Herstellungskosten von monatlich 75000

Kilogrm. 66grädiger Schwefelsäure in einem Platinkessel (I.) und in einer Schale

nach Faure u. Keßler (II.)

concentrirt, zeigt Folgendes:

I.

II.

Anlagecapital

45000

Fr.

15000

Fr.

1) Brennstoff. – 20 resp. 12 Proc. Steinkohlen à 20

Fr. für 1000 Kilogrm.

300

Fr.

180

Fr.

2) Handarbeit. – ad I. 2

Heizer à 3 Fr.; 2 Gehülfen à 2,50

Fr., also 11 Fr. täglich. – ad II. 2

Heizer à 3 Fr. Mithin monatliche Lohnausgabe

330

Fr.

180

Fr.

3) Zinsen. – 6 Proc. pro

anno.

225

Fr.

75

Fr.

4) Abnutzung. – ad I. 2

Fr. für 1000 Kilogrm. 66grädiger Säure.

– ad II. 800 Fr. jährlich

150

67

Fr.

––––––––––––––––––

in Summa

1005

Fr.

502

Fr.

d. i. per 100

Kilogrm. concentrirte Schwefelsäure

1,34

Fr.

0,67

Fr.

Zu bemerken wäre hierzu noch, daß nach 15 Jahren der abgenutzte Platinkessel noch

einen Werth von 18000 Frcs., die Schale dagegen einen solchen von 3000 Frcs.

repräsentirte.

Wenn ich auch nicht glaube, daß sich alle die Hoffnungen welche die HHrn. Faure u. Keßler an ihren neuen

Apparat knüpfen, realisiren lassen werden, so dürften aber gleichwohl noch so

gewichtige Vortheile übrig bleiben, daß man diesen Schalenapparaten zur

Concentration auf 66° Baumé nur die beste Aufnahme wünschen kann.

Tafeln