| Titel: | Die Ofenrohrbiegemaschine auf der Wiener Weltausstellung; von H. Falcke. |

| Fundstelle: | Band 211, Jahrgang 1874, Nr. XLIX., S. 258 |

| Download: | XML |

XLIX.

Die Ofenrohrbiegemaschine auf der Wiener

Weltausstellung; von H.

Falcke.

Aus der deutschen Industriezeitung, 1874, Nr.

1.

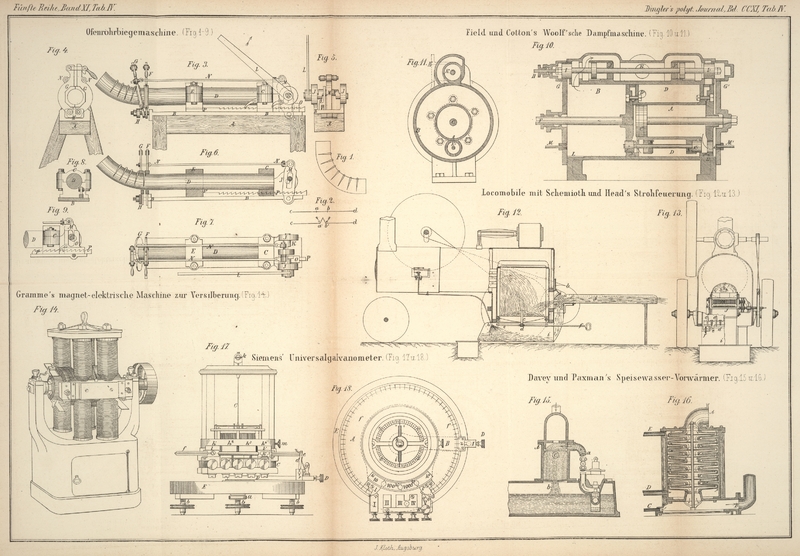

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Falcke, Beschreibung der Ofenrohrbiegemaschine.

Seit einiger Zeit kommen im Handel anstatt der unzweckmäßigen, scharf gebrochenen

Ofenrohrkniee aus Schwarzblech solche vor, die nach einem Kreisbogen gekrümmt

erscheinen. Die sanfte Krümmung wird dadurch hervorgebracht, daß in dem ursprünglich

geraden Rohre Querfalten eingepreßt sind, die am concaven Theile des Kniees am

höchsten sind und nach dem convexen Theile nach und nach verlaufen (Fig. 1). Um sich die

Bildung der Falten zu versinnlichen, denke man sich in Fig. 2 durch die gerade

Linie cd einen Blechstreifen dargestellt, der in

den zwei Punkten a und b

festgeklemmt ist; sucht man nun die beiden Punkte a und

b einander zu nähern, so muß das gerade Blechstück

ab sich in ein winkelförmiges a¹ b¹, d.h. in eine Falte

zusammenschieben.

Vorrichtungen, um solche Falten in Schwarzblechröhren hervorzubringen und solche

sanft gekrümmte Knierohre zu erzeugen, fanden sich auf der Wiener Ausstellung zwei

vor, eine deutsche und eine amerikanische, die beide in der Hauptsache einander

ähnlich waren. In den Figuren 3 bis 9 habe ich

versucht, die deutsche Maschine so treu wiederzugeben,

als es mir bei dem bekannten Verbot, im Ausstellungsraum selbst zu skizziren,

möglich war, sie aus dem Gedächtniß aufzuzeichnen. Fig. 3 ist eine

Längenansicht, Figuren 4 und 5 sind Stirnansichten,

Fig. 6 ist

ein Längendurchschnittt, Fig. 7 ein Grundriß.

Auf einem Holzgestell A ist eine Platte B befestigt, und auf letzterer zunächst ein Ständer C angebracht, der einen cylindrischen Dorn D entsprechend der Rohrweite trägt. Eine weitere

Unterstützung findet dieser nur an einem Ende festgemachte Dorn in dem Stücke E, welches dem Ständer C

ähnlich gestaltet ist, sich aber auf der Grundplatte B

in der Längenrichtung des Dornes verschieben läßt. Auf der einen Stirnseite, wo der

Dorn endet, sind zwei Zungen F und G aufgestellt; die eine, F,

steht fest und aufrecht, die andere, G, kann eine

schräge Lage (Fig.

3) annehmen und aus dieser in die aufrechte übergehen. Jede Zangenhälfte

ist um einen aus dem Stirnrade der Platte B vorragenden

Bolzen beweglich, nach der Außenform des Rohres ausgehöhlt und mit einem sich genau

an diese anpassenden Stahlfutter versehen. Das Zusammenhalten je zweier

zusammengehöriger Zangenhälften erfolgt durch einen oben übergelegten Bügel oder Zaum und das feste

Anziehen durch einen kleinen Handhebel mit Excenter. Damit die schräge Zange G unten nicht ausweichen kann, ist eine Platte H vorgelegt, die sich auch durch die Bolzenmuttern etwas

verstellen läßt.

Der Ständer C läuft in ein Paar Seitenbacken I aus (Fig. 7), welche als Lager

für eine gekröpfte oder Krummzapfenwelle K dienen, die

man durch den großen Handhebel L umdrehen kann. Der

excentrische Theil der Welle K spielt in dem Schlitz

eines aufrechten Hebels M, der unten um ein Scharnier in

der Platte B schwingt. M ist

durch zwei Zugstangen N mit der Zange G zusammengehängt und durch Drehen des Hebels L in Pfeilrichtung wird alsdann die Zange G aus der schrägen in die aufrechte Stellung gebracht.

An den Support E ist eine mit Sperrzähnen versehene

Stange P festgemacht, und der excentrische Theil der

Krummzapfenwelle K wirkt außer auf M auch noch auf einen Schieber O, der die Zahnstange P übergreifend auf B hingleiten kann und einen Einleger besitzt, der in die

Zähne von P einzuhalten vermag.

Bei der vorhin angedeuteten Drehung des Hebels L nach der

Pfeilrichtung geht der Schieber O nach rechts und der

Einleger setzt in einen neuen Zahn der Stange P; wird

L dann zurückgedreht, so geht der Schieber O nach links und schiebt mittelst des Einlegers die

Zahnstange und den Support E vor sich her, beiläufig

bemerkt, gerade so viel, als das Maaß von einer Rohrfalte zur anderen (am convexen

Theil des Kniees gemessen) betragen soll, wornach die Zahnstange einzutheilen

ist.

Soll mit der Maschine gearbeitet werden, so werden zunächst bei der Stellung der

Maschine nach Fig.

3 beide Zangen geöffnet, das zu biegende Rohr (welches ganz genau

cylindrisch gearbeitet seyn muß) auf den Dorn D

aufgeschoben, bis es am Support E anstößt, sodann beide

Zangen fest geschlossen. Durch das nun erfolgende Drehen des Handhebels L in der Pfeilrichtung geht die Maschine in die Stellung

Fig. 6

über, die Zange G nähert sich also der aufrechten

Stellung und schiebt dadurch das von ihr erfaßte Rohrstück vor sich hin, so daß, wie

in Fig. 2

angegeben war, die Falte gebildet werden muß, die natürlich, weil die Zange erst

schräg stand, obenauf am größten und nach den beiden Seiten herunter nach und nach

schwächer ausfallen muß. Durch fortgesetzte Drehung des Hebels L wird die Falte so zusammengedrückt, daß die Punkte a¹ b¹ dicht zusammenhalten.

Nach Vollendung der Faltenbildung öffnet man beide Zangen und dreht den Hebel L zurück in die Stellung Fig. 3; hierbei schiebt

der Schieber O die Zahnstange und den Support, wie schon

erwähnt, nach links und auch das auf dem Dorn steckende Rohrstück soweit zurück, daß

es gerade richtig

steht, um die nächste Falte anzupressen. Es brauchen jetzt nur die beiden Zangen

wieder geschlossen und der Hebel L von Neuem gedreht zu

werden, um die zweite Falte zu bilden und das Rohr zur dritten zurecht zu schieben.

Ein anderer Einleger am Ständer C verhindert den

Rückgang der Zahnstange oder des Supportes E.

Gute Qualität des Bleches und vorherige genaue Zurichtung des Rohres sind natürlich

Hauptbedingungen für das gute Gelingen der Arbeit und ein fehlerfreies Product.

Bei der amerikanischen Maschine war die Einrichtung so

getroffen, daß die Zange G noch etwas weiter gehen

konnte, als das bloße feste Zusammendrücken der beiden Faltenwände erfordert; es

wurde vielmehr die ganze Falte selbst noch umgelegt, so daß sich von der concaven

Seite des Kniees nicht so hoch vorstehende Faltrippen zeigten; dieß setzt aber

natürlich ein äußerst weiches, ausgezeichnetes Material voraus, wenn nicht Risse an

den vermehrten scharfen Umbiegungen des Bleches entstehen sollen.

Tafeln