| Titel: | Siemens' Universalgalvanometer. |

| Fundstelle: | Band 211, Jahrgang 1874, Nr. LI., S. 263 |

| Download: | XML |

LI.

Siemens' Universalgalvanometer.

Aus dem Telegraphic Journal, Januar 1874, S.

46.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Siemens' Universalgalvanometer.

So viel verschiedenartiger Instrumente man sich auch seither bedient hat, um die

Intensität und elektromotorische Kraft einer Batterie auf elektrischem Wege zu

messen oder den Widerstand eines Leiters zu finden, so wurde doch immer noch ein

Instrument vermißt, welches die für alle diese Operationen nothwendigen Anordnungen

in sich vereinigt, und dem Telegrapheningenieur die Anstellung der üblichen Versuche

erleichtert. Siemens' Universalgalvanometer nun, welches

diese Lücke ausfüllt, dient zu folgenden Zwecken:

1) zur Messung elektrischer Widerstände;

2) zur Vergleichung elektromotorischer Kräfte;

3) zur Messung der Stromintensitäten.

Behufs der Messung elektrischer Widerstände ist das Instrument als Wheatstone'sche Brücke eingerichtet; zur Vergleichung

elektromotorischer Kräfte dient Prof. Du

Bois-Reymond's Modification von Poggendorff's Compensationsmethode, und zur Messung der Stromintensität

vertritt es die Stelle eines Sinusgalvanometers. – Dasselbe besteht aus einem

empfindlichen, in einer horizontalen Ebene drehbaren Galvanometer, verbunden mit

einer Widerstandsbrücke (deren Draht, anstatt gerade zu seyn, rings über einen Theil

eines Kreises gespannt ist). Das Galvanometer besitzt eine an einem Coconfaden

aufgehängte astatische Nadel und eine mit feinem Drahte umwickelte flache Spule. Die

Nadel schwingt über einem in Grade getheilten Zifferblatt aus Kartenpapier. Da aber

beim Gebrauch des Instrumentes die Ablenkung der Nadel nie abgelesen, sondern die

letztere immer auf Null gestellt wird, so sind, in einem Abstande von circa 20° zu beiden Seiten von Null, zwei

Anschlagstifte aus Elfenbein angebracht.

Das Galvanometer ist über einer graduirten Schieferscheibe befestigt, um welche der

Platindraht gespannt ist. Unterhalb dieser Scheibe sind drei Widerstandsspiralen

– im Werth von 10, 100 und 1000 Siemens'schen

Einheiten auf einen hohlen Holzblock gewunden, welcher an der einen hervorstehenden

Seite die Klemmschrauben zur Aufnahme der von der Batterie und dem unbekannten

Widerstande herkommenden Leitungsdrähte enthält. Die drei verschiedenen

Widerstandsspiralen ermöglichen die Messung sowohl großer als auch kleiner Widerstände, und zwar mit

genügender Genauigkeit.

Das ganze Instrument ist, um seine Achse drehbar, auf einer mit drei Schraubenfüßen

versehenen Holzscheibe angeordnet. An der nämlichen Achse ist ein Hebel befestigt,

welcher an seinem Ende einen senkrechten Arm mit einem Contactröllchen trägt.

Letzteres wird mit Hülfe einer auf den besagten Arm wirkenden Feder gegen den rings

um den Rand der Schieferscheibe laufenden Platindraht angedrückt, und vermittelt die

Verbindung zwischen den Widerständen A und B einer Wheatstone'schen

Brücke. Diese Widerstände werden durch den Platindraht zu beiden Seiten des

Contactröllchens gebildet, während eine der drei Widerstandsspiralen den dritten

Widerstand der Brücke repräsentirt.

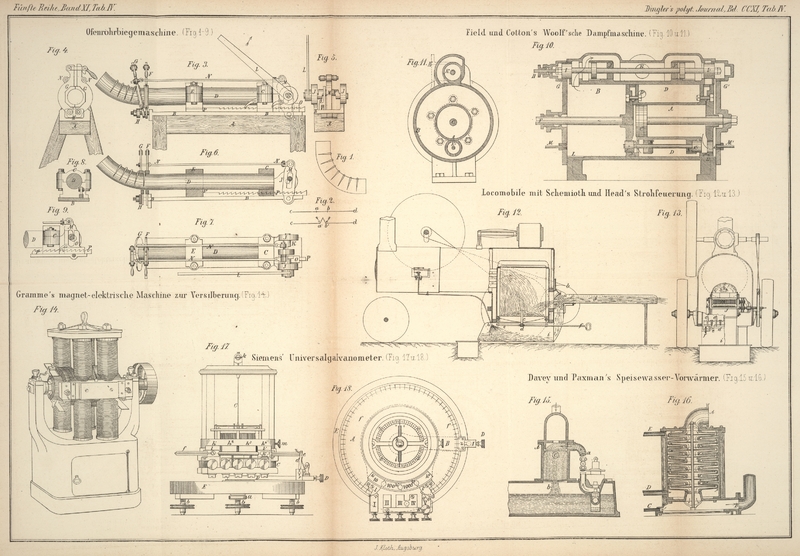

Fig. 17

stellt das in Rede stehende Instrument im Aufrisse, Fig. 18 im Grundrisse

dar. G ist das Galvanometer, K ein geränderter Kopf, von welchem die Nadeln herabhängen und durch

dessen Drehung die letzteren sich heben und senken lassen; m, der Kopf einer Schraube, welche die Nadel, wenn sie in Bewegung ist,

aufhält oder frei läßt. h₁, h₂, h₃, h₄, sind die Endplättchen der drei um den

Holzblock C gewickelten Widerstandsspiralen von 10, 100

und 1000 Einheiten. Diese Plättchen können mit Hülfe von Stöpseln mit einander

leitend verbunden und daher nach Verlangen einer oder mehrere Widerstände in die

Kette eingeschaltet werden. f ist die vom Platindraht

umspannte, graduirte Schieferscheibe. Dieser Platindraht ist in einer kleinen am

Scheibenrande angebrachten Rinne so eingefügt, daß er noch um seinen halben

Durchmesser über den Umfang der Scheibe hervorsteht. Die Enden des Platindrahtes

sind an zwei messingene Schlußplatten l und l¹ gelöthet, welche die Ecken des Einschnittes

der Schieferscheibe bilden, und wie bei der gewöhnlichen Widerstandsbrücke die

Verbindung zwischen A, n und dem Galvanometer auf der

einen Seite, und B, x und dem Galvanometer auf der

anderen Seite des Parallelogrammes herstellen. Die Endplatte l ist durch einen dicken Kupferdraht oder Metallstreifen mit der Endplatte

h₁ permanent verbunden, und eben so die

Endplatte l₁ mit der Endplatte III.

Als Material für die Scheibe f wurde Schiefer gewählt, weil dieser erfahrungsgemäß sich als

das gegen Witterungs- und Temperaturveränderungen unempfindlichste Material

herausgestellt hat. Die Schieferscheibe ist an ihrem oberen Rande auf eine

Bogenlänge von 300° graduirt. In der Mitte der Theilung befindet sich der

Nullpunkt, und zu beiden Seiten desselben erstrecken sich 150 Grade bis zu den

Endplatten l und l¹

des Brückendrahtes.

In der Mitte der auf drei Schraubenfüßen b, b, b ruhenden

kreisrunden Scheibe E aus polirtem Holze ist eine Metallbüchse eingelassen.

In dieser Büchse dreht sich, genau einpassend, der verticale Bolzen a, welcher das Instrument trägt. An dem um den Bolzen

a sich drehenden Arm D,

D ragt dicht hinter dem Griffe g ein kleiner

Arm d in die Höhe, der sich zwischen zwei

Schraubenspitzen r dreht und in einem an seinem oberen

Ende befindlichen Einschnitte ein kleines um eine Verticalachse drehbares

Platinröllchen enthält. Dieses Röllchen bildet den beweglichen Contactpunkt längs

des Brückendrahtes, gegen den dasselbe mittelst einer auf den Arm d wirkenden Feder angedrückt wird. Der Arm D, D ist gegen die übrigen Theile des Apparates isolirt,

und steht mit dem Endplättchen I in permanenter

Verbindung. An dem oberen Ende des Armes d ist ein

Zeiger oder Nonius z befestigt, welcher über den oberen

Rand der Schieferscheibe greift, und die Grade zeigt. An den Bolzen a ist eine ungefähr 1 Zoll dicke kreisrunde Scheibe C von polirtem Holz befestigt, in deren Umfang eine

Rinne zur Aufnahme der die Widerstände repräsentirenden isolirten Drähte gedreht

ist. Die Scheibe C besitzt eine Hervorragung, welche die

5 isolirten Endplättchen I, II, III, IV, V trägt. Die Plättchen III und IV können

durch einen Metallstöpsel, die Plättchen II und V durch den Contactschlüssel K mit einander verbunden werden. Das Endplättchen I

steht mit dem Hebel D, D in Verbindung.

Die Art und Weise, wie das Universalgalvanometer anzuwenden ist, wird einleuchten,

wenn man sich den Platindraht zwischen l, l¹ als

den in zwei Theile getheilten Draht der Wheatstone'schen

Brücke vorstellt.

Tafeln