| Titel: | Ueber den Aufzug mit Regulirtrommel (System Mégy): mitgetheilt von R. Neuhaus. |

| Autor: | R. Neuhaus |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XXVIII., S. 108 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Ueber den Aufzug mit Regulirtrommel (System Mégy): mitgetheilt von R. Neuhaus.

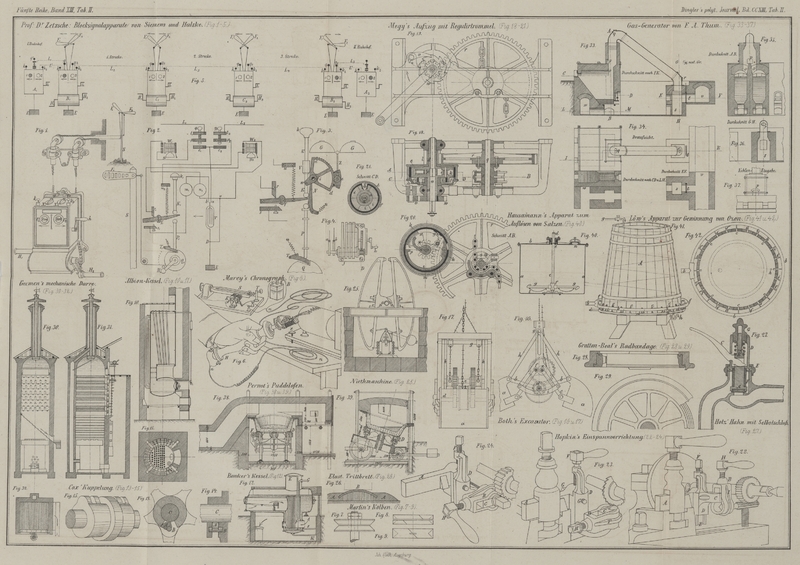

Mit Holzschnitt und Abbildungen auf Tab. II.

Neuhaus, über Mégy's Aufzug etc.

Dieser Aufzug, welcher auf der Wiener Weltausstellung nicht unbedeutendes Aufsehen

erregt hat, findet nun auch in deutschen Fabriken und Werkstätten eine zunehmende

Anwendung, nachdem man seine Vortheile neben einfacher Handhabung und Sicherheit im

Betriebe kennen gelernt hat.

Diejenigen Eigenschaften, durch welche sich dieser Aufzug vortheilhaft vor anderen

gebräuchlichen auszeichnet, sind etwa folgende:

1. Es kann nur bis zu einer bestimmten

Maximallast gehoben werden, also der Apparat durch zu große Belastung

weder direct beschädigt, noch dauernd überangestrengt werden, so daß demselben

eine große Dauerhaftigkeit gesichert erscheint.

2. Sobald die Kraft aufhört zu wirken, steht die Last

still.

3. Die Förderlast kann mit einer nach Belieben regulirbaren

Geschwindigkeit fallen, welche jedoch niemals über einebestimmte Maximalgeschwindigkeit hinausgehen kann; das Anhalten

der Last erfolgt dagegen momentan ohne Stoßerzeugung, so daß auch hierdurch

Unfälle für das Personal vermieden werden.

4. Da beim Niedergehen der die Kurbel nicht leergeht sondern stille steht, so ist das Bedienungspersonal vor

Unglücksfällen, wie dieselben bei andern Winden so häufig vorkommen,

gesichert.

5. Die Manipulationen beim Aufwinden sowohl als beim Niederlassen

sind bedeutend einfacher, wie bei ähnlichen Winden, da eine besondere Bremse nicht vorhanden ist und ein

Aus- und Einrücken der Sperrklinke wegfällt.

Textabbildung Bd. 213, S. 108

Wir wollen nun sehen, in welcher Weise diese Bedingungen von dem neuen Aufzuge

erfüllt werden, dessen Einrichtung nachfolgende ist.

Mit einer Kurbelwelle ist eine mit Leder garnirte kreisförmige Feder verbunden,

welche gegen den inneren Umfang einer glatt gedrehten Trommel einen bestimmten

Expansivdruck ausübt. Beim Vorwärtsdrehen der Kurbel wird diese Trommel mit

herumgenommen und durch eine Zahnradübersetzung sowie mittels einer sogenannten Nuß

eine Kette angezogen, und so die Last gefördert. Eine Sperrklinke verhindert beim

Loslassen der Kurbel das Niedersinken der Last. Um die Last zum Sinken zu bringen,

bedarf es nur einer Vorrichtung, um die Kreisfeder außer Berührung mit der Trommel

zu bringen, wodurch letztere frei wird und die Last in Folge ihres Gewichtes sinkt.

Wird nun die erwähnte Feder mehr oder weniger zusammengezogen, d.h. deren Lederband

weniger oder mehr in Berührung mit der Trommel gelassen, so wird die Last schneller

oder langsamer sinken; auf diese Weise hat man es daher in der Hand die

Fallgeschwindigkeit der Last zu reguliren. Wird die Vorrichtung zum Zusammenziehen

der Feder losgelassen, so preßt die Feder durch ihre Expansivkraft gegen die Trommel

und bewirkt dadurch ein sofortiges Bremsen derselben, bezieh. den Stillstand der

Last.

Damit das Niedersinken der Last nicht mit einer zu großen Geschwindigkeit

stattfindet, befindet sich in dem Apparat ein Centrifugal-Regulator. Dieser

besteht aus Bleisectoren, welche durch eine ebenfalls mit Leder garnirte Kreisfeder

zusammengehalten werden; bei der Rotation wird alsdann durch die Centrifugalkraft

der Sectoren die Feder auseinander gebogen, und mit der Ledergarnirung gegen einen

feststehenden Rand gepreßt; durch die entstehende Reibung wird somit ein

gleichförmiges Niedersinken bewirkt.

Verständlicher wird die Erklärung des Apparates mit Zuhilfenahme der Abbildungen in

Figur

18–21; Fig.

18 stellt einen solchen Aufzug im Horizontalschnitt, Fig. 19 in der

Vorderansicht, Fig.

20 im Schnitt A B und Fig. 21 im Schnitt C D dar.

Auf die Kurbelwelle a wird die Kurbel bei b aufgesteckt; etwa in der Mitte ist die Welle

vierkantig zur Aufnahme eines Daumens c. Die Kurbelwelle

bewegt sich in einer gußeisernen Büchse d d, welche im

Gestelle passend gelagert ist, und die sich in der Mitte zu einem Gehäuse e erweitert, welches den Daumen c einschließt. Seitlich von e befindet sich

ein Rand f, der glatt polirt ist und gegen welche der

Centrifugal-Regulator seine Wirkung ausübt. Auf dem einen Ende der Büchse d sitzt ein Sperrrad w, in

welches eine Sperrklinke v eingreift, deren Bewegung begrenzt ist. Um das

Gehäuse e legt sich die mit Leder garnirte Kreisfeder

k und zwar so, daß das eine Ende in den Umfang des

Gehäuses e eingreift, daselbst also einen Stützpunkt

hat, während das andere Ende bei g durch eine kleine Gall'sche Kette, die über eine Rolle im Gehäuse e geht, mit dem Daumen c in

Verbindung steht. Man ist daher durch Rückwärtsdrehen der Kurbel –

entgegengesetzt der Pfeilrichtung – im Stande, die Feder k zusammenzuziehen.

Von der einen Seite ist über die Büchse d eine glatt

polirte Trommel m mit angegossenem Getriebe l (Fig. 18) aufgeschoben,

gegen welche die erwähnte Kreisfeder k durch ihre

Expansivkraft drückt dergestalt, daß beim Vorwärtsdrehen der Kurbel die Trommel in

der Richtung des Pfeiles mitgenommen wird. Auf der Büchse d befindet sich ferner noch die Scheibe n,

welche den Centrifugal-Regulator aufnimmt. Dieser Regulator besteht aus 7

Bleisectoren i (Fig. 21), die auf n aufgelegt sind und durch eine ebenfalls mit Leder

garnirte Kreisfeder t zusammengehalten werden. Ein Stift

o nimmt die Bleisectoren bei der Rotation mit. Sinkt

die Last, so rotiren die Bleisectoren und überwinden durch ihre Centrifugalkraft die

Spannkraft der Feder. Beim Ueberschreiten einer gewissen Geschwindigkeit aber

drücken sie das Lederband t gegen den beim Niedergehen

der Last feststehenden Ring f an, wodurch die

entstehende Reibung eine Zunahme der Geschwindigkeit verhindert, und die Last

gleichförmig niedergelassen wird. Durch die Trommel m

und Deckel n wird in dieser Weise der ganze innere

Mechanismus verschlossen und vor Staub geschützt. m und

n sitzen lose auf der Büchse d und können sich frei bewegen, wenn die Feder k zusammengezogen ist.

In das Zahnrad l greift das Rad r ein, welches auf einer schmiedeisernen, im Gestelle gelagerten Welle q aufgeschoben ist. Mit dem Rade r ist die sogenannte Nuß verbunden, welche das Anziehen der Lastkette

besorgt. Die Nuß s ist ein besonderes Gußstück, welches

4 Vertiefungen für die Kettenglieder enthält; sie ist von dem Kettenführer u umgeben, der ein Ausweichen der Kette verhindert und

für eine gute Ableitung derselben sorgt. Durch diese Einrichtung wird die Kette sehr

sicher erfaßt, so daß ein Rutschen derselben unmöglich ist. Es ist jedoch nöthig,

daß dieselbe immer angezogen ist, weshalb ein Kugelgewicht dicht oberhalb des

Hakens, an welchem die Last hängt, angebracht ist. Dieses Kugelgewicht dient denn

auch zum Niederlassen, wenn die geförderte Last oben abgenommen ist.

Die Handhabung des Apparates ist nun folgende:

Zum Heben der Last dreht man die Kurbel in der Richtung des Pfeiles (Fig. 19); dadurch stößt

der Daumen c mit der Kante x

gegen Vorsprünge an dem

Gehäuse e, in Folge dessen dasselbe gedreht wird, ebenso

wie die durch die Expansivkraft der Feder k mitgenommene

Trommel m. Durch die Zahnräder l,

r und die Nuß s wird die Bewegung auf die Kette

übertragen und die an derselben hängende Last gehoben. Da die Feder k mit einem bestimmten Drucke gegen die Trommel m drückt, so wird man mit einem bestimmten Apparate nur

eine gewisse Maximallast zu fördern im Stande sein, indem bei einer größeren Last

die Federgarnirung an der Trommel einfach gleiten muß. Der Apparat ist demnach vor

zu großer Belastung geschützt.

Hört die Kraft auf die Kurbel auf zu wirken, so verhindert der Sperrhaken v die Zurückbewegung; daher Stillstand der Last.

Um die Last zum Sinken zu bringen, braucht man die Kurbel nur ein wenig

zurückzudrehen, wodurch mittels der Gall'schen Kette die

Feder k zusammengezogen, die Trommel m also frei gemacht wird. Ein zu starkes Zusammenziehen

der Feder ist durch Anschlag des Daumens mit seiner Kante z gegen den Vorsprung p im Innern des Gehäuses

e verhindert; dadurch ist auch die kleine Gall'sche Kette vor einer etwaigen zu großen

Inanspruchnahme geschützt. Bei einer gewissen Geschwindigkeit fängt alsdann der

Centrifugal-Regulator an seine Wirkung auszuüben, indem derselbe durch

Bremsen an dem feststehenden Rande f jede Zunahme der

Geschwindigkeit verhindert. Mittels der Kurbel kann man nun die Fallgeschwindigkeit

der Last bis zu einer bestimmten, nicht zu großen Geschwindigkeit variiren. Zieht

man nämlich die Kurbel nur wenig zurück, so wird die Last langsam sinken, jedoch

immer gleichförmig, so lange die Trommel m mit der

Federgarnirung k in Berührung bleibt; zieht man die

Kurbel stärker zurück, so wird die Last schneller sinken.

Bei großen Fallhöhen kann man den Druck auf die Kurbel durch ein angehängtes Gewicht

hervorbringen, wodurch das Sinken der Last automatisch geschieht.

Soll die Last wieder zum Stillstand gebracht werden, so braucht man nur die Kurbel

loszulassen, indem alsdann die Feder k durch ihre

Expansivkraft sich ausdehnt und ihre Ledergarnirung gegen die Trommel m preßt, auf diese Weise also eine Bremsung, somit

Anhalten der Last ohne Stoßwirkung hervorbringt.

Aus dem Vorhergehenden ist nun ersichtlich, daß zunächst die Eingangs erwähnten drei

ersten Eigenschaften dem Apparate thatsächlich zukommen; ebenso folgt auch aus der

Beschreibung, daß die Kurbel während des Niedersinkens der Last stille steht, und

ein Rücken der Sperrklinke nie stattfindet. Ferner dient zum Anhalten der sinkenden

Last derselbe Mechanismus wie zum Aufwinden, und da dieser nur von der Kurbel aus

gehandhabt wird, so ergibt sich die ganze Manipulation des Apparates als sehr

einfach, nämlich kurz wiederholt:

Vorwärtsdrehen der Kurbel – Steigen der Last.

Loslassen der Kurbel – Stillstand der Last.

Geringes Rückwärtsdrehen der Kurbel – Sinken der

Last.

Dabei Loslassen der Kurbel – Stillstand der Last.

Wird also die Kurbel unvorsichtiger Weise einmal losgelassen, so

können nie Unglücksfälle eintreten, da die Last sofort zum Stillstande kommt.

Sehr leicht läßt sich dieser Aufzug zum Transmissionsbetriebe einrichten, indem man

eine Riemenscheibe aufsetzt; gewöhnlich macht man dazu in diesem Falle Sperrrad w und Riemenscheibe aus einem Stück. An Stelle der

Kurbel tritt ein Handrad, mit welchem das Niederlassen der Last bewirkt wird.

Der ganze Apparat läßt eine zweckmäßige Construction erkennen: große Lagerflächen der

schnell rotirenden Theile, somit geringe Abnützung derselben, leichte Aufstellung

und Befestigung. Ebenso ist durch passend angebrachte Schmierlöcher für eine gute

Oelung der inneren Theile vorgesorgt, welche gegen Verstaubung vollkommen geschützt

sind.

Was die Abnützung der Lederbänder anbelangt, so hat sich bisher schon ergeben, daß

sich die Garnitur der Feder k fast gar nicht abnützt,

und daß die Abnützung des zum Regulator gehörigen Lederbandes nur sehr unbedeutend

ist. Ebenso kann die Abnützung der Kettennuß s klein

gehalten werden, wenn für gute Schmierung derselben und vor allen Dingen der Kette

selbst gesorgt wird. Eine Verlängerung der einzelnen Kettenglieder – und

demzufolge schlechtes Einlegen der Kette in die Nuß – wird nicht so sehr zu

befürchten sein, da die Constructeure für ihre verschiedenen Aufzüge die Kette viel

stärker ausführen, als dies gewöhnlich der Fall zu sein pflegt. Beispielsweise ist

die Kette für den 6 Centner Aufzug 8 Millim. stark, für den 12 Centner Aufzug 10,5

Millimeter.

Alle erwähnten Vortheile haben sich durch eingehende Versuche an vorhandenen

Apparaten auch bewährt befunden, so daß die Zuverlässigkeit dieses Aufzuges außer

Zweifel steht, und derselbe einer vielfachen Anwendbarkeit fähig ist.

Der Aufzug ist in allen deutschen Staaten inclusive Preußen und in verschiedenen

anderen Ländern patentirt. Die Ausführung erfolgt in verschiedenen Größen von 3, 6,

12, 20, 30, 40 Centner Tragfähigkeit und darüber; sie sind entweder horizontal und vertical

verwendbar, oder auch zur Befestigung an eine Wand eingerichtet.

Die Vertretung für das deutsche Reich hat Ingenieur Stauffer in Magdeburg übernommen.Hrn. Ingenieur Stauffer ist es gelungen, die

Construction des oben beschriebenen Aufzuges wesentlich zu Vereinfachen und

dadurch auch dessen Preis etwa um 1/3 des bisherigen zu reduciren. Wir

hoffen in Kürze über den verbesserten Aufzug (System Stauffer-Mégy) referiren

zu können. Die Red.

Tafeln