| Titel: | Gas-Generator von F. A. Thum in Sunderland (England). |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XXXV., S. 121 |

| Download: | XML |

XXXV.

Gas-Generator von F. A. Thum in

Sunderland (England).

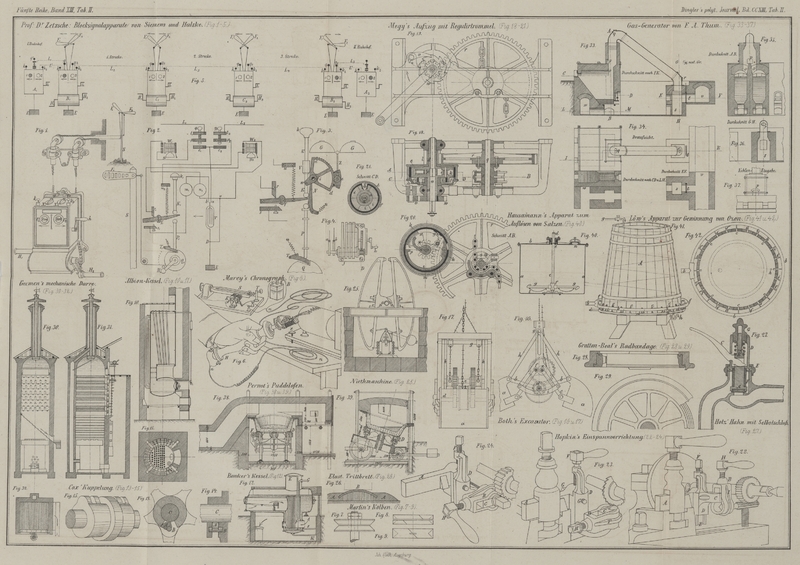

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Thum's Gas-Generator.

Die allgemein angewendete Form der Gas-Generatoren ist bekanntlich derart

eingerichtet, daß die Oeffnung zur Eingabe der Kohlen sowie der Zugang zum Roste

behufs Entfernung der Schlacken und Aschen auf ein und derselben Seite sich

befinden. Die Bahn, auf welcher das Brennmaterial vom Schürloche, resp. dem

Fülltrichter aus abwärts zum Roste gelangt, wird auf eisernen Trägern hergestellt,

die nach Außen die Vorderwand des Generators bilden. Bei der wichtigen und je nach

der Beschaffenheit der Kohle an sich sehr beschwerlichen Reinigung des Rostes ist

nun der Arbeiter in niedergebeugter Stellung unter dieser geneigten Fläche

beschäftigt und der vom Roste ausstrahlenden Hitze ausgesetzt. Hierzu kommt, daß, um

dem Arbeiter die Eingabe der Kohlen und die übrigen Arbeiten oberhalb zu

ermöglichen, noch eine Breterabdeckung des Raumes vor dem Roste nöthig wird. Die

Kohlen selbst müssen zunächst auf die obere Fläche des Generators befördert werden

und fallen beim Eingeben nicht selten theilweise in den Aschenraum, wenn die

Breterabdeckung nicht in vollkommen dichtem Zustande erhalten wird. – Es ist

daher nicht zu verwundern, wenn man bei dieser Form des Generators zur Erleichterung

der Arbeit, d.h. um eine constante Gasproduction zu sichern, sich durchweg der

besten Kohlen zu bedienen pflegt, wodurch jedoch der Anwendung des Gases gegenüber

directer Feuerung ein nicht unwesentlicher Vortheil entgeht.

Ich habe diese allgemein gebräuchliche Einrichtung ebenfalls mehrfach auszuführen

Gelegenheit gehabt und ihre Uebelstände lange vergeblich zu beseitigen versucht, bis

ich mich vor 6 Monaten zu der in Figur 33 bis 37 näher

dargestellten abgeänderten Disposition entschloß, welche sich seitdem als überaus

zweckmäßig bewährt hat. Die Kohleneingabe und die Wartung des Rostes geschehen hier

auf den sich gegenüber liegenden Seiten des Generators;

beide Arbeiten werden dadurch außerordentlich vereinfacht. Das Auflockern des

Brennstoffes und das Niederstoßen der Schlacken geschieht einzig durch das Schürloch

(Oeffnungen im Generatorgewölbe zu letzterem Zwecke sind überflüssig), von wo aus

sich der ganze innere Raum beherrschen läßt und welches einfach durch Kohlen

geschlossen wird. Liefert die Kohle eine einigermaßen leichtflüssige Schlacke, so

sammelt sich dieselbe ohne irgend welche Nachhilfe auf dem Roste und wird von hier

durch Losstoßen und Ausziehen entfernt. Nur im Nothfalle kann man sich zu diesem

Zwecke zugleich der über dem Roste in der Ofenwand gelassenen Oeffnung bedienen,

welche hierauf mit einer Lage Ziegel und Lehm wieder verschlossen wird.

Vier solcher Generatoren, welche sich auf der Zinkhütte zu Sunderland im Betriebe

befinden, werden durch einen Arbeiter mit Leichtigkeit bedient (ein Arbeiter genügt

für sechs Generatoren) und verarbeiten nur Staubkohlen, die durch ein Sieb von 3/8

Zoll engl. (10 Mm.) Maschenweite gegangen sind; sie verbrauchen zusammen hiervon 2

1/2 bis 3 Tonnen täglich und zwar zur Heizung von zwei belgischen Zinköfen mit je 60

Röhren.

Ich brauche kaum darauf aufmerksam zu machen, daß bei der Einfachheit der

Einrichtung, namentlich der verhältnißmäßig sehr geringen Menge erforderlicher

Eisentheile, die Anlagekosten bedeutend niedriger sind als jene der sonst

gebräuchlichen Generatoren. Die Ableitung des Gases durch eiserne Röhren ist

natürlich (behufs Entfernung von Ruß und Theer) auch bei der gewöhnlichen Form nicht

zu umgehen. Ich bin jedoch auch hierbei meinen in dieser Richtung gemachten

Erfahrungen gefolgt und zweifle nicht mit der in den Abbildungen gegebenen

Gasableitung eine Verbesserung einzuführen. Es ist nämlich einerseits nothwendig,

daß die Oeffnung, durch welche das Gas aus dem Generator entweicht, eine ziemlich

kleine ist, um den Zug und damit die Verbrennung niederhalten und eine gewisse

Gasspannung im Generator erzeugen zu können. Andererseits müssen dagegen diese

Ableitungswege leicht und mit möglichst wenig Zeitverlust sich aufräumen lassen,

sobald sie – wie fast täglich – sich zu verstopfen beginnen. Das

letztere läßt sich nun, wie schon ohne Erläuterungen aus der Zeichnung hervorgeht,

mit größter Leichtigkeit bei der gegebenen Einrichtung bewerkstelligen. Der Arbeiter

führt zu diesem Zwecke zunächst einen Haken durch das Schürloch in die Oeffnung o. Genügt dies nicht, so kann von p aus nach erfolgtem Oeffnen des Verschlusses nachgeholfen werden. Zur

Reinigung des eisernen Rohres genügen in den meisten Fällen einige auf dasselbe

geführte Schläge und bei Abnahme der gußeisernen Deckel q und r kann man mit einer Krücke in dasselbe

gelangen, wobei der losgelöste Ruß nach unten in den Raum s niedergleitet, ohne, wenn der Schieber t

niedergelassen ist, durch den Zug in den Hauptgascanal v

fortgerissen zu werden. In Betreff des letzteren will ich hier nur bemerken, daß es

nicht leicht etwas für den Heizeffect einer Gasfeuerung Nachtheiligeres gibt, als

das Eindringen von Feuchtigkeit, was trotzdem, wie mich die Erfahrung gelehrt hat,

nur zu häufig übersehen wird. Es gilt dies sowohl für die Gasleitungscanäle, wie ganz besonders auch

für die gewöhnlich unterhalb der Gasverbrennung ziemlich tief angelegten Gas-

und Luftkammern. Um eine wirksame Drainage dieser Räume zu erzielen, muß man

dieselben so tief anlegen, daß ein Verdampfen des darin abfließenden Wassers in

Folge der von letzteren ausgehenden Wärme nicht mehr stattfinden kann. Versäumt man

dies, so tritt der in Spannung versetzte Wasserdampf durch die Fugen des Mauerwerkes

in jene Räume und die Wirkung ist zunächst ein meist ganz unerklärliches Sinken der

Temperatur des Heizraumes, ein erschwerter, oft ganz unterbrochener Eintritt der

Luft, massenhafter Rußabsatz in den Gascanälen etc. Es sind mir mehrere Fälle

bekannt, wo unter großem Kostenaufwands nach Monate langen Versuchen die Einführung

der Gasfeuerung gänzlich aufgegeben wurde, ohne daß man sich auch nur dieser

eigentlichen Ursache des Fehlschlagens bewußt geworden wäre.

Der in der Zeichnung ersichtliche Canal w hinter dem

Roste ist an sich nicht unbedingt erforderlich. Ich habe denselben jedoch bei den

von mir erbauten Generatoren ausgeführt – und zwar zum Aufsaugen der zur

Gasverbrennung dienenden Luft. Dadurch, daß dieselbe von diesem tiefen Niveau

aufsteigt, erlangt sie eine geringe Pressung und kann ohne Anwendung starken

Essenzuges durch den Heizapparat und in den Verbrennungsraum geleitet werden. Die so

aufgesogene Luft besitzt überdies schon eine Temperatur von circa 80 bis 100° C. und ermöglicht es da, wo von einem sehr hohen

pyrometrischen Effecte abgesehen wird, ohne jedes weitere Erhitzen derselben eine

sehr helle Rothglut zu erzeugen.

Tafeln