| Titel: | Decker's Patent-Dampfpumpe; ausgeführt von Gebrüder Decker und Comp. in Canstatt (Württemberg). |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XLV., S. 177 |

| Download: | XML |

XLV.

Decker's Patent-Dampfpumpe; ausgeführt von Gebrüder Decker und Comp. in

Canstatt (Württemberg).

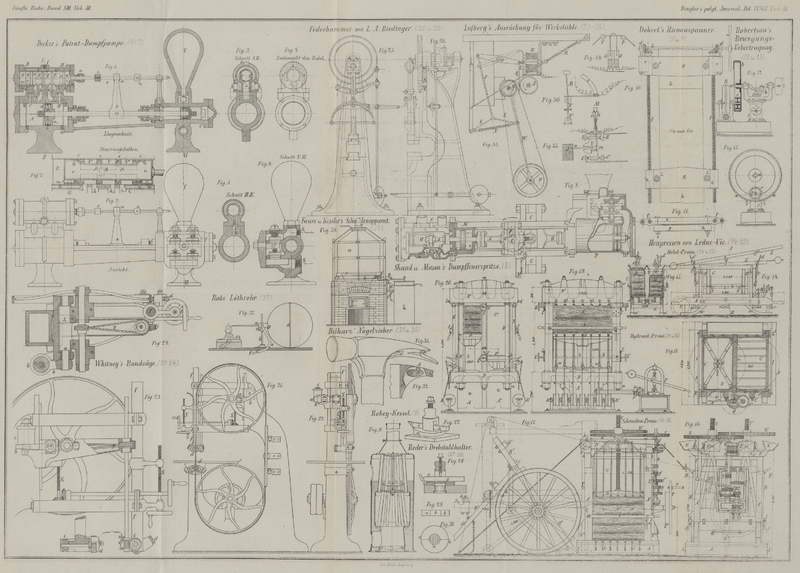

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Decker's Patent-Dampfpumpe.

Von den vielen verschiedenartig gebauten Dampfpumpen, welche wir heute besitzen,

dürfte die in Figur

1 bis 7 dargestellte, von Gebrüder Decker und Comp. in Canstatt (nach amerikanischem Vorbild)

ausgeführte Patent-Dampfpumpe in so ferne einen Vorzug verdienen, als

dieselbe in allen ihren Theilen sehr compendiös und zweckmäßig gebaut ist, sich

hauptsächlich durch ihre einfache Art der Dampfvertheilung auszeichnet, schon bei

ganz geringer Dampfspannung zu arbeiten im Stande ist und es auf die einfachste Art

ermöglicht, den Hub – also auch das zu liefernde Wasserquantum zu verändern.

Betrachten wir näher die Einrichtung der Pumpe, so besteht dieselbe aus 3

Haupttheilen: dem Dampfcylinder A, dem

Steuerungscylinder B und der doppelwirkenden Pumpe C.

Der Dampfcylinder

A ist durch ein muldenförmiges Zwischenstück (zum

Auffangen des Oeles, welches von den Stopfbüchsen abläuft) fest mit dem

Pumpengehäuse verbunden und stehen beide auf einem gemeinsamen Fundamente. Die

beiden Dampfcanäle D, D₁ führen den Dampf vor und

hinter den Kolben. Derselbe besteht aus 2 gußeisernen Platten a, a₁, welche mittels einer Metallmutter zusammengehalten werden;

zwischen diesen 2 Platten befindet sich der aufgeschlitzte Kolbenring b, welcher durch einen eingelegten Stahlring im

ausgespannten Zustand erhalten wird. Am anderen Ende der Kolbenstange sitzt der

Pumpenkolben, welcher aus Metall und sonst ganz analog dem Dampfkolben eingerichtet

ist. Der aus dem Cylinder A abzuführende Dampf wird

durch die die Canäle D, D₁, durch welche er

zugeleitet wurde, wieder entfernt. Die mit Gewinde versehenen Löcher d, d₁ dienen zum Einschrauben von Ablaßhähnen für

das Condensationswasser im Cylinder A, welche beim

Anlauf der Pumpe geöffnet werden müssen.

Der Steuerungscylinder

B ist doppelwandig, um durch Herumführen des Dampfes um

den Cylinder eine möglichst gleichmäßige Erwärmung desselben zu erzielen und dadurch

einer nachtheiligen Ausdehnung vorzubeugen, welche sich entweder durch zu leichten

oder zu schweren Gang des Steuerungskolbens bemerkbar machen würde. Der

Dampfeintritt erfolgt durch die Oeffnung f, in welcher

das Dampfzuleitungsrohr oder ein Absperrventil eingeschraubt wird. Durch die Löcher

g, g₁ (Figur 3) tritt bei jeder

Stellung des Steuerungskolbens der Dampf in das Innere des Steuercylinders B (in den Raum V zwischen

den Kolbentheilen p und p₁) und von da durch den Canal h oder h₁ entweder hinter oder vor den Kolben im

Dampfcylinder A. Die Durchbrechungen i, i₁ haben den Zweck, den aus dem Cylinder A kommenden Abdampf fortzuleiten – von der

Hinterfeite des Cylinders durch i, von der Vorderseite

durch i₁ und von hier in's Freie durch ein bei

k oder bei k₁

(Figur 3)

angeschraubtes Ableitungsrohr, je nachdem es nämlich locale Verhältnisse bedingen,

letzteres links oder rechts anzubringen. Hiernach muß eine der Oeffnungen k oder k₁ verschraubt

werden.

Die Canäle l, l₁, welche mit den in Figur 5

ersichtlichen Bohrungen c, c₁ communiciren,

ermöglichen es, daß von dem abgehenden Dampf aus dem Dampfcylinder A ein Theil vor oder hinter den Steuerungskolben

gelangt. Es wird dadurch beim Annähern dieses Kolbens gegen die Deckel des

Steuerungscylinders ein Dampfkissen gebildet, welches jeden stoßenden Anschlag

verhindert. Um jedoch eine solche Zusammenpressung des Dampfkissens hintanzuhalten,

welche den Steuerungskolben hindern könnte, seinen ganzen Weg zurückzulegen, so sind

nahe den Deckeln kleine Oeffnungen m, m₁ (Fig. 7), durch welche ein

Theil des Dampfes entweichen kann, so lange sie nicht

durch den Steuerungskolben selbst überdeckt sind. Der durch diese Oeffnungen m oder m₁

entweichende Dampf gelangt durch die Bohrung n oder n₁ zu dem Canal i

resp. i₁, beziehungsweise durch das

Ableitungsrohr in's Freie.

Der völlig entlastete Steuerungskolben (Fig. 7) besteht aus vier

ringförmig eingedrehten Kolbentheilen o, o₁ und

p, p₁, welche – um möglichste

Leichtigkeit zu erzielen – durch ein Prisma von kreuzförmigem Querschnitt

fest mit einander verbunden sind. Die beiden Kolbentheile p,

p₁ bedingen durch ihre Stellung gegenüber den Dampfzuleitungscanälen

h, h₁, ob der in den Raum V (zwischen p und p₁) frisch eingetretene Dampf durch den Weg D₁ vor den Dampfkolben oder durch den Weg D hinter denselben geführt wird. Durch die Räume V' und V'' (zwischen den

Kolbentheilen o und p

beziehungsweise o₁ und p₁ erfolgt die Wegleitung des Abdampfes hinter oder vor dem Kolben – und zwar

durch die Canäle i, i₁ und den Abzug k oder k₁.

Zur völligen Umstellung des Steuerungskolbens dienen die in den Kolbentheilen o, o₁ eingedrehten Rinnen q, q₁, ferner die Bohrungen r,

r₁, welche von q, q₁ aus nach links

bezieh. rechts gegen die Steuercylinder-Deckel gerichtet sind. Die Rinnen q, q₁ sind gegenseitig so gestellt, daß der in

dieselben aus dem Cylinder A – durch die Wege c und l resp. c₁ und l₁

– gelangende Volldampf durch die Bohrungen r oder

r₁ hinter oder vor den Steuerungskolben

geführt wird; sowie dies geschieht, erfährt dieser Kolben sofort eine rasche

Verschiebung in seine entgegengesetzte Stellung, d.h. es wird umgesteuert. Die weiters in den Kolbentheilen eingedrehten ringförmigen

Ruthen s, s (Fig. 7) haben den Zweck

durch Aufnahme von Schmieröl den Steuerungskolben stets zu dichten – selbst

bei etwas zu leichtem Gang desselben. In dieser Absicht führen aus den Dampfräumen

V' und V'' feine

Bohrungen nach den Rinnen s.

Auf der Verlängerungsstange t des Steuerungskolbens,

welche durch die Stopfbüchse u austritt, sitzen zwei

Knaggen v und v₁, von

welchen letztere verstellbar ist. Zwischen diesen Knaggen gleitet das Auge w eines Hebels x, welcher

auf der Kolbenstange verstellbar aufgeschoben ist und zur Umsteuerung, ferner im

Vereine mit der Stellknagge v₁ zur Veränderung des Hubes

dient.

Bewegt sich nämlich der Dampfkolben nach irgend einer Seite hin, so wird nach einem

gewissen zurückgelegten Weg das Auge w an eine der

Knaggen v oder v₁

anschlagen und alsdann den Steuerungskolben mitnehmen – und zwar solange, bis

letzterer jene Stellung einnimmt, in welcher umgesteuert, die Bewegung des Kolbens

und des Hebels x also umgekehrt wird.

Die Pumpe selbst ist eine doppelwirkende mit 4

Kautschukplatten-Ventilen, welche durch Federn in ihrem Gang während des

Pumpens regulirt werden. Das Saugrohr mündet bei S, das

Ausflußrohr bei S₁ (Fig. 6) ein. Der

Sicherheits- und Probirhahn bei F (Fig. 2) hat den

Zweck durch sein Oeffnen ein Zersprengen des Pumpengehäuses zu verhüten, ferner die

Möglichkeit zu bieten, sich von dem Arbeiten (Speisen) der Pumpe augenscheinlich

überzeugen zu können.

Um nun das Spiel der Dampfpumpe

im Zusammenhange zu übersehen, so verfolgen wir den Gang derselben von der in den

Abbildungen angenommenen Stellung der Theile. Der Kesseldampf kommt durch die

Oeffnungen g, g₁ in den Raum V und von hier durch den Canal h₁ D₁ vor den Dampfkolben und treibt diesen nach rückwärts. Auf der anderen

Seite des Kolbens hingegen entweicht der Abdampf durch die Wege D, h nach dem Raume V' und

von hier durch den Canal i zum Ableitungsrohr bei k oder k₁. Ein Theil

dieses Dampfes gelangt aber durch die Bohrung n und m in den Raum R hinter den

Steuerungskolben zur Bildung eines Dampfkissens. Hat der Kolben im Dampfcylinder

jenen Weg zurückgelegt, daß der Hebel x mit seinem Auge

w an der Knagge v

anliegt, so wird von da ab der Steuerungskolben mit der Maschinengeschwindigkeit

mitgenommen – und zwar so lange, bis derselbe in jene Stellung gelangt, daß

die im Kolbentheil o₁ eingedrehte Nuth q₁ über der Bohrung l₁ steht. Sofort tritt gespannter Cylinderdampf durch die Wege c₁, l₁, q₁ und r₁ vor den Steuerungskolben (dessen anderes Ende mit der

Atmosphäre communicirt), in Folge dessen seine Verschiebung und die umgekehrte

Dampfvertheilung fast momentan eintritt. Analoges erfolgt gegen Schluß des

Vorwärtsganges des Dampfkolbens. Das Anschlagen des Steuerungskolbens gegen die

Deckel seines Gehäuses wird, wie oben hinlänglich beschrieben wurde, wirksam durch

ein Dampfkissen verhütet.

Die gegebene Beschreibung dürfte dahin genügen, über die ingeniöse Einrichtung der

Decker'schen Patent-Steuerung, welche auch bei

den direct wirkenden Gebläsemaschinen dieser Firma – vergl. dies Journal,

zweites Juniheft 1874 S. 451 – angebracht ist, in's Klare zu kommen. Bei der

weiten Verbreitung der Patent-Dampfpumpen halten wir eine Aufzählung ihrer

Vortheile, die Jedermann kennt, für überflüssig.

Gg.

Tafeln