| Titel: | Lufbery's selbstthätige elektrische Ausrück-Vorrichtung für Wirkmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. LVI., S. 200 |

| Download: | XML |

LVI.

Lufbery's selbstthätige elektrische Ausrück-Vorrichtung für

Wirkmaschinen.

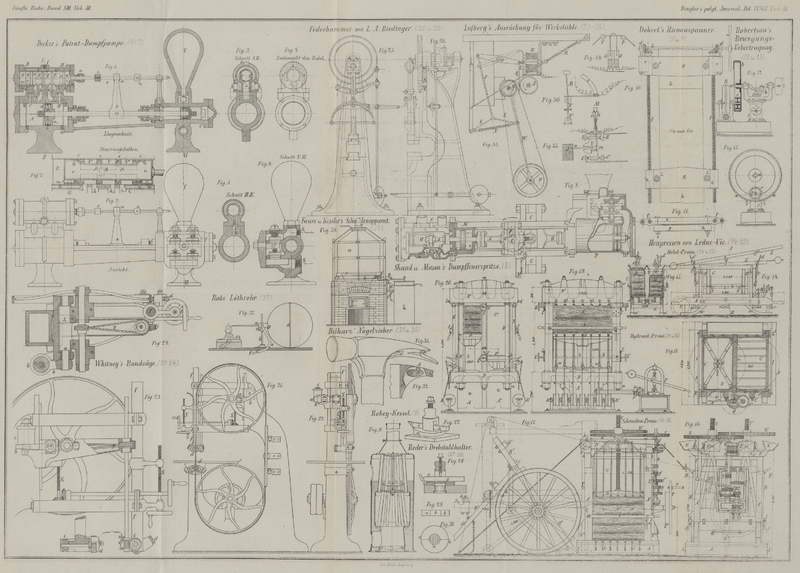

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Lufbery's selbstthätige elektrische

Ausrück-Vorrichtung für Wirkmaschinen.

Seit der Vorrichtung von Radiquet und Lecêne, welche auf der Pariser Ausstellung 1867 zu

sehen warBeschrieben in diesem Journal, 1870 Bd. CXCV S. 304 und 480., sind weitere Versuche zur Erreichung selbstthätiger Auslösungen des Triebes

mechanischer Wirkstühle nicht bekannt geworden. Es sind indeß seit einiger Zeit in

einer Wirkwaarenfabrik in Langlée bei Montargis (Frankreich) Ausrückapparate

in Verwendung, welche sich sehr gut bewähren und jedenfalls weitere Verbreitung

verdienen. Im Allgemeinen ist dabei die Einrichtung so getroffen, daß für eine

Anzahl Stühle eine elektrische Batterie oder eine magnet-elektrische

Maschine einen Strom liefert, und daß dieser durch die einzelnen möglichen

Zufälligkeiten: Fadenbruch, Einlaufen zu starker Fäden und Verbiegen der Nadeln,

welche große Störung in der Production und langen Aufenthalt des Arbeiters

verursachen, sofort einem in der Nähe der Triebwelle befindlichen Elektromagneten

mitgetheilt wird, welcher dann die Maschine zum Stillstande bringt.

Die Wirkung des Elektromagneten auf den Antrieb der Wirkmaschine wird mit Hilfe der

Figur 33

deutlich. A ist die Transmissionswelle, welche durch

eine Reibscheibe die Rolle B umdreht, und diese bewegt

durch einen Riemen die Antriebsscheibe D des

Wirkstuhles. Die Achse von B liegt in einer oben

gegabelten Stange W, welche um die Achse der

Antriebsscheibe D ausschwingen, also die Rolle B nach A hin oder von A hinweg schieben kann. Die beiden Stäbe E, E sind zusammen mit der Stange F und einzeln, der eine mit der Stange W und

der andere mit einem drehbar aufgehängten Arme H

verbunden. F hängt wiederum an dem zweiarmigen Hebel G, welcher eine Platte Q

trägt und in der Regel die durch die punktirte Linie angedeutete Lage einnimmt, in

welche sein vorderes Ende auf dem Nahmen L aufliegt und

Q hoch gehoben, F aber

hinabgedrückt wird. Dabei entsteht durch E, E eine

Kniehebelwirkung und die Rolle B wird an A angedrückt, um genügende Reibung zur Mittheilung der

Bewegung zu erzeugen. Damit dieser Druck elastisch bleibt, ist die Feder M eingeschaltet, welche den Arm H rechts hinzieht, so daß er eine immerhin nachgiebige Stütze des

Kniehebels bildet. L ist nun ein um sein unteres Ende

beweglicher Rahmen, welcher von dem Elektromagneten K

angezogen, also oben nach rechts hin verschoben wird, wenn das weiche Eisen des

letzteren durch den hindurchgehenden elektrischen Strom zum Magneten wird. Wird

daher die Leitung geschlossen, also der Strom nach K

geleitet, so rückt L oben nach rechts, der Hebel G fällt herab und die Platte Q fällt gerade auf A und B auf – und zwar an der Stelle, an welcher beide

Scheiben an einander gedrückt werden. Diese in Richtung der Pfeile sich drehenden

Scheiben erfassen nun die Platte Q, welche darauf von

der Betriebskraft selbst noch weiter abwärts gezogen wird, so daß der Hebel G rechts sich senkt und links mit F sich hebt und die Stange W nach links zieht.

Hierbei endlich wird die Scheibe B von A abgezogen und an einen mit Kautschuk ausgefütterten

Bremsklotz angedrückt, so daß sie – und der Wirkstuhl natürlich mit ihr

– sofort still steht. Soll der Stuhl wieder eingerückt werden, so muß man die

Platte Q heben, also die Stange F senken und die Kraft der Feder N überwinden,

so daß die Stangen E, E sich ausspreizen und die Rolle

B an A andrücken.

Am Stuhle selbst sind die in den Figuren 34 bis 36

gezeichneten kleinen Vorrichtungen angebracht, welche den Strom in den

Elektromagneten K senden, wenn der Faden zerrissen oder

eine Nadel verbogen oder ein erheblich stärkerer Faden als gewöhnlich eingeführt

worden ist. Jeder zu verarbeitende Faden liegt nahe an der Stelle, an welcher er in

die Nadeln eingeführt und kulirt wird, auf zwei Rollen P

(Fig. 34)

und trägt zwischen beiden eine Drahtgabel, deren Enden je in ein Gefäß G mit Quecksilber reichen, letzteres aber für gewöhnlich

nicht berühren. Bis zu den beiden Gefäßen sind ferner die Leitungen von der Batterie

und vom Elektromagneten K (Fig. 33) geführt; wenn

nun der Faden reißt, so fällt die Gabel in das Quecksilber, schließt die Leitung und

der Stuhl bleibt sofort stehen.

Für gebogene, d.h. aufwärts stehende oder abwärts gezogene Nadeln, oder für zu dick

eingeführtes Garn (wenn der laufende Faden von der Spule mehrere Lagen Garn mit

fortreißt), ist an einer Stelle des Stuhles der in Fig. 35 in der

Seitenansicht und in Fig. 36 in der

Vorderansicht gezeichnete Apparat angebracht. Man hat dabei namentlich eine

Verwendung für französische Rundstühle im Auge gehabt, und es stellt d die Nadelbarre oder den Nadelkranz und a eine Nadel vor. Die Nadeln sind horizontal im Kranze

befestigt und rotiren um dessen Mittelachse; dicht über und unter ihrer Reihe sind

die leicht beweglichen Platten V und V' angebracht und mit der Schwingungsachse der oberen

Platte V ist ein hammerähnlicher Hebel M verbunden, dessen Arm m

außerhalb der Nadelreihe und (wie Fig. 36 zeigt) links bis

über V' hinabreicht, – wenn die Drehungsrichtung

des Nadelkranzes eine solche von rechts nach links ist. Kommt nun eine, nach oben

oder unten gebogene Nadel, oder eine solche, auf welcher ein sehr dicker Faden

liegt, an diese Stelle, so streift sie entweder an V

oder V', schwingt eine dieser Platten zu Seite und

bewegt den Arm m nach links (Fig. 35), also den Hammer

M nach rechts, so daß der Hammerkörper zwischen die

Endenschienen e der elektrische Leitung eintritt, beide

berührt und sie also mit einander verbindet. Damit wird aber der Strom nach dem

Ausrückapparat übersendet und der Stuhl zum Stillstande gebracht. Ein größerer

Rundstuhl, welcher vielleicht vier Systeme hat, braucht einen Ausrückapparat (Fig. 33), vier

Apparate (Fig.

34) (für jeden Arbeitsfaden einen) und einen oder vielleicht zwei Apparate

der letzten Art (Fig. 35 und 36), um an zwei Stellen

des Stuhles die Nadellage und Fadenstärke controlliren zu können. Hierdurch wird es

möglich, einem Arbeiter die Aufsicht über mehrere, bis vier Stühle zu übertragen,

während er bis jetzt mit einem genug zu thun hatte. In der erwähnten französischen Fabrik ist anstatt

der elektrischen Batterie eine magnetelektrische Maschine verwendet, welche einen

zur Benützung für 150 Stühle hinreichenden Strom liefert. (Aus der Revue industrielle,

Februar 1874 S. 8 durch die deutsche Industriezeitung, 1874 S.

263.)

G.

W.

Tafeln