| Titel: | Schwefelsäure-Concentration nach Faure und Kessler; von Friedrich Bode in Harkorten bei Haspe (Westphalen). |

| Autor: | Friedrich Bode |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. LVIII., S. 204 |

| Download: | XML |

LVIII.

Schwefelsäure-Concentration nach Faure und Kessler; von Friedrich Bode in Harkorten bei

Haspe (Westphalen).

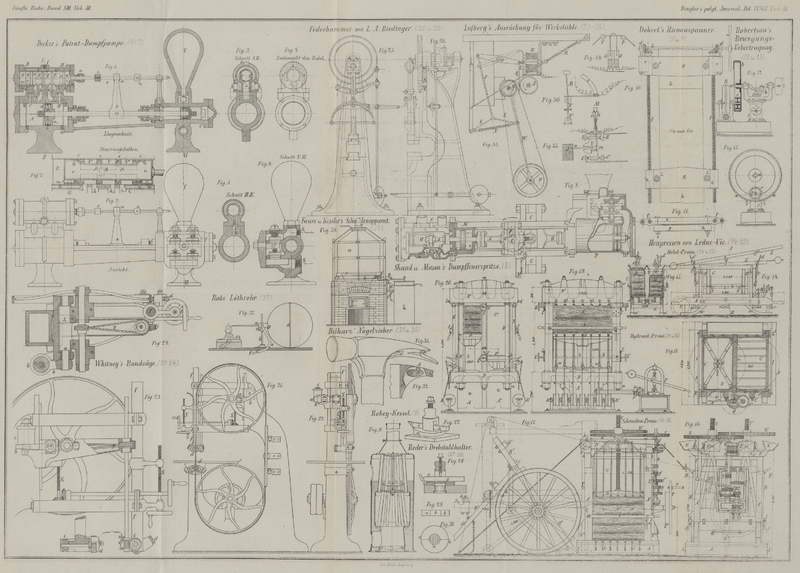

Mit einer Abbildung auf Tab. III.

Bode, über Faure und Kessler's

Schwefelsäure-Concentration.

Als ich kürzlich in diesem Journal (erstes Januarheft 1874 S. 26) über den

Schalenapparat von Faure und Keßler (Clermont-Ferrand in Frankreich) zur Erzeugung concentrirter

Schwefelsäure berichtete, sprach ich die Ansicht aus, daß von allen den Vorschlägen

und Versuchen, welche in letzter Zeit in Bezug auf Vereinfachung und billigere

Herstellung des Apparates zur Erzeugung der 66° Schwefelsäure gemacht worden

sind, mir derjenige der genannten Herren weitaus der beste zu sein scheine. Es hat

sich diese Meinung inzwischen vollkommen bestätigt. Ueber die bereits mehrfach

ausgeführten und im Gange befindlichen Apparate hört man die günstigsten Urtheile

und wenn ich daher aus dem Umstande, daß die HHrn. Faure

und Keßler eine neue Broschüre über ihr Verfahren

veröffentlicht haben, Veranlassung nehme, die Verbesserungen und Erweiterungen zu

besprechen, welche an dem Verfahren theils vorgenommen sind, theils beabsichtigt

werden, so hoffe ich damit manchem Leser dieses Journals einen Dienst zu

erweisen.

Der verbesserte Apparat, welchen die Erfinder „Schalenapparat mit

beweglicher Kammer zur Concentration von Schwefelsäure auf 60 und 66

Grad“ nennen, ist zunächst auf der beigegebenen Zeichnung in Fig. 38 in der

Ansicht dargestellt. Man erkennt sofort, daß die große bleierne Kammer, welche

früher über der oder den Platinschalen errichtet war, weggefallen ist und einer

einfachen bleiernen Glocke a Platz gemacht hat, die

gehoben werden kann, wenn man zu der Schale b gelangen

will. Die Glocke, mehrfach mit eisernen Ringen armirt, taucht unten in eine Rinne

c aus Bleiblech, in welcher sich die während des

Ganges niedergeschlagene schwache Destillatsäure ansammelt, so daß das Austreten von

Dämpfen aus der Glocke durch einen hydraulischen Verschluß verhindert ist.

Es ist diese Anordnung einer Glocke von Blei über der Platinschale nicht zu

verwechseln mit einer Einrichtung, welche im Jahresbericht von R. Wagner (XI 1865 S. 227) beschrieben worden ist. Dieser

Einrichtung, welche in England patentirt war oder noch ist, von der man jedoch nicht

gehört und gelesen hat, daß sie weitere Anwendung gefunden, lag ohne Zweifel wie

auch bei dem Apparate von Faure und

Keßler wohl zunächst nur das Bestreben zu Grunde, das

Platingewicht eines Platinkessels für eine gewisse Leistung an concentrirter Säure

zu reduciren. Dies war an dem Apparate geschehen, indem man den Kesselhelm sowie den

Arm, welcher die sauren Dämpfe zur Luftschlange führt, aus Blei herstellte. Der

Kessel selbst war wesentlich der alte geblieben, nur hatte er oben einen umgebogenen

Rand erhalten, der in einen Wasserverschluß von Blei tauchte. Ebenso war auch der

Abschluß zwischen dem Bleihelm und dem Kessel durch denselben hydraulischen

Verschluß erzielt. Der Helm wurde extra durch Wasser gekühlt. Das ganze Arrangement,

welches man als einen Vorläufer des Schalenapparates betrachten kann und mit diesem

in der Anwendung des Wasserschlusses auch bereits übereinstimmt, bewährte sich wohl

aus dem Grunde weniger, weil man mit der form und Größe des Bleihelms sich nicht

genug von der Idee eines Platinkessels mit Platinhelm und Platinarm losmachen

konnte. Außerdem mag hier sogleich noch bemerkt sein, daß das Platingefäß sich nach

Faure und Keßler in eine

ganz flache Schale verwandelt hat, in welcher die Säure kaum 10 Centimeter hoch

steht, wogegen bei dem erwähnten Apparat der Kessel die übliche Tiefe beibehalten

hatte.

Die Bleiglocke a, welche über jeder Platinschale angebracht wird, ist doppelt und zwischen den Wandungen

circulirt Kühlwasser. Die condensirte schwache Säure läuft aus der Rinne c in den Probirapparat d ab,

während die nicht condensirten Wasserdämpfe in der Decke der Glocke abgehen. In der

Zeichnung scheint die Abführung dieser Wasserdämpfe durch das Rohr e in die Bleikammer angenommen zu sein. Dasselbe sitzt

wiederum mit Wasserverschluß in einer Rinne auf dem Deckel der Glocke und wird

– wenn man diesen Modus, Wasserdämpfe in die Bleikammer zu führen, adoptiren

will – mit der Bleikammer passend wiederum durch einen hydraulischen

Verschluß an einem besonders angelötheten Rohrstutzen verbunden, was in der

Abbildung nicht angegeben ist. Mehrere Schrauben f, f

dienen zur genauen Einstellung der Rinne c in das

horizontale Niveau.

Die heiße Säure gelangt durch das Rohr g von Platin in

den Kühler h. Dieser Kühler ist nach einer eigenen

Construction von Faure und Keßler so angeordnet daß alle seine Theile leicht auseinander genommen

werden können. Er kühlt, bei 1 Meter Durchmesser und etwa eben so viel Höhe, in 24

Stunden 100 Ballons Schwefelsäure, jeden zu 115 Kilogrm. Die Säure trifft mit dem

Blei nur bei einer Temperatur unter 100° C. zusammen.

Für Apparate von geringerer Production, von 60 bis 80 Centner täglich, wendet man

zweckmäßig nur eine Schale an. Für höhere Production jedoch ist es besser, deren zwei

oder mehrere zu nehmen. Dabei läßt man die warme 60grädige Säure in die eine Schale

treten, welche etwas höher angelegt ist und in die andere überlaufen. Der Betrieb

wurde früher geregelt nach den Angaben eines Luftthermometers und des Aräometers für

die Destillatsäure. Das Luftthermometer ist an dem neuen Apparate nicht mehr

angewendet, da die Angaben über die Grade der schwachen Säure genügen.

Ueber die Vortheile dieses Schalenapparates ist in dem früheren Aufsatze bereits

berichtet, und braucht daher hier nur das Neue nachgetragen zu werden.

1) Wenn man zwei Schalen anwendet, so zeigt die Destillatsäure von

der ersten Schale nur 8 bis 10° B.; von der zweiten Schale 25°; das

Destillat ist im Mittel von 17 bis 18°, während man bei den Platinkesseln ein

Destillat von 25 bis 30° hat. (Ich kann hier hinzufügen, daß man vielfach bei

forcirtem Betriebe der Kessel auf 36 bis 40° mit der Stärke des Destillates

kommt.)

Die Menge dieses Destillates von 17 bis 18° ist etwa 1/5

der producirten Säure oder 28 Proc. ihres Gewichts an 66° Säure, und vermag

man neben anderen Ursachen hieraus zu entnehmen, in wiefern die Leistung der Schalen

im Verhältniß zu Kesseln so bedeutend ausfällt.

2) Die Ersparniß an Brennmaterial wird für den Apparat, welcher in

Mülheim am Rhein im Gange ist, auf die Hälfte gegen den früheren Platinkessel

angegeben; in Clermont-Ferrand bedarf man nach den neuesten Verbesserungen

nur 16 bis 18 Kilogramm schlechter Kohle auf 100 Kilogrm. Säure, die von 48 auf 66

(Handels-) Grade gebracht ist (= 65 1/2 Grad B.).

Faure und Keßler erwähnen in

ihrer Broschüre auch das in meinem ersten Berichte ausgesprochene Bedenken

hinsichtlich der totalen Beseitigung jeder Brennstoffausgabe für die Eindampfung auf

66° B. Hierbei findet nämlich, wie ich schon früher andeutete, die erlaubte

Fiction statt, daß man unter Entsendung der Wasserdämpfe und eines Theils der

Destillatsäure in die Bleikammer dem Bleikammerbetriebe die unter den Platinschalen

verbrauchten Kohlen zur Last schreibt. Mit dem von mir ausgesprochenen Bedenken

– ich hatte gezeigt, daß man aus 100 Theilen Kammersäure, wenn sie von 50 auf

66° gebracht wird, nicht genug Wasserdämpfe erhält, um wieder 100 Theile

Kammersäure von 50° B. darzustellen – hat es nun zwar seine

Richtigkeit, indessen führen die HHrn. Faure und Keßler an, daß man hier zwei Kohlenersparungen

unterscheiden müssen: nämlich erstens die Ersparniß für Erzeugung von Wasserdampf;

zweitens diejenige, welche man dadurch erzielt, daß man das schwache Destillat nicht

besonders wieder mit zu verstärken braucht. In diesem Sinne kann man allerdings die

Auffassung über gänzliche Beseitigung des Kohlenbedarfs gelten lassen.

3) Ein fernerer Vortheil der Schalenapparate besteht darin, daß

man Vergrößerungen der Anlage leichter vornehmen kann, als bei Platinkesseln. Auch

wird durch solche Vergrößerung die Lohnausgabe bei den ersteren weniger hoch

ausfallen als bei den letzteren.

4) Die etwa nöthigen Reparaturen lassen sich leicht ausführen und

die Schale kann meist sogleich an ihrem Platze im Ofen bleiben. Zerstörungen, wie

sie bei Platinkesseln

durch Eindrücken durch den Luftdruck zuweilen vorkommen, können bei den Schalen

nicht stattfinden.

5) Die Absätze, wie sie in Kesseln vorkommen, finden in den

Schalen nicht statt, oder lassen sich doch sehr leicht entfernen.

6) Mit den Schalenapparaten kann man bedeutend größere Leistungen

erzielen als in den Kesseln. Es gehen bereits Apparate mit einer Leistung von 300

Centner 66° Säure in 24 Stunden und die Erfinder machen sich anheischig,

Apparate bis zu 600 Ctr. Säure per Tag anzulegen.

Wie schon der Name sagt, welchen die Erfinder ihrem Apparate beigelegt haben, soll

derselbe nicht blos zur Erzeugung von 66grädiger, sondern auch

von 60grädiger Schwefelsäure dienen. Hierbei würde man auf 100 Kilogrm.

Säure von 60° B. 7 Kilogrm. Kohle brauchen, statt 20 bis 25 Proc. gegen

andere Apparate. Läßt man die erzielten Wasserdämpfe in die Bleikammer gehen, so

entfallen von jenen? Kilogrm. Kohle wiederum 4 1/2 bis 5 Kilogrm. auf Ersparniß

durch Wasserdampf, und man hätte somit bei der Concentration auf 60° B. nur 2

bis 2 1/2 Kilogramm Kohle auf 100 Kilogrm. Säure nöthig.

Bei Abgabe des durch diese Eindampfung vertriebenen Wassers an die Bleikammern würde

man – die tägliche Erzeugung der letzteren an 60grädiger Säure in form von

50° Säure und die tägliche Leistung des Schalenapparates an 60° Säure

vorausgesetzt – etwa den dritten Theil des gesammten Bedarfes an Wasserdampf

am Anfange der ersten Kammer haben. Ein solcher Betrag erscheint mir zweckmäßiger

als der doppelte, welchen man erhält, wenn man die Dämpfe von der Concentration auf

60° B. und 66° B. zusammen an die Kammern gibt. Ich weiß wohl, daß man versucht hat (ob in

Chauny oder in Maubeuge ist mir nicht bekannt), den Bleikammern den ganzen Bedarf an

Wasserdampf gleich am Anfange auf einmal zuzuführen und man sagt auch, daß diese

Versuche bewiesen haben, daß die Dampfzuführung lediglich am Anfange recht wohl

zulässig sei. Dennoch kann ich, so lange ich mich nicht selbst vom Gegentheil

überzeugt habe, es nicht für vortheilhaft und zweckmäßig halten, wenn man die ganze Dampfmenge nur im vorderen Theile der Bleikammer

zutreten läßt. Gegen den dritten Theil (wegen unvermeidlicher Verluste durch

Kondensation wird es noch weniger sein), wie dies die Concentration auf 60°

B. in einer Platinschale voraussetzt, würde ich nichts einzuwenden haben.

Faure und Keßler machen selbst

den Einwand, daß man Schwefelsäure auf Kiesöfen und in Glover-Thürmen auf 60° B. ohne jeden Kohlenaufwand

eindampfen könne. Sie führen aber gegen die Eindampfung auf den Kiesöfen an, daß die

Säure mit Staub mehr verunreinigt wird und daß man über die Stärke der Säure nicht

genau genug verfügen

könne, so daß eine Nachconcentration erforderlich sei. Dies ist jedoch nach meiner

Erfahrung keineswegs nöthig; ich habe vielmehr stets gefunden, daß die über

Schwefelkies abgedampfte Säure sehr regelmäßig in den Graden fällt, wie dies auch

nicht anders zu erwarten ist, wenn die Wärmeerzeugung oder das Besetzen der Oefen

mit frischem Schwefelkies regelmäßig stattfindet. Die Regelmäßigkeit im Aufgeben von

Schwefelkies in den Kiesöfen dürfte auch in der Regel größer sein, als die

Regelmäßigkeit im Aufgeben von Kohlen auf einen Rost.

Gegen Glover'sche Thürme machen Faure und Keßler geltend, daß sie theurer sind

als Schalenapparate, daß sie vielen Zufällen unterworfen sind zur Anwendung

flüssiger Salpetersäure nöthigen, die Säure sehr unrein machen und Verluste an

Stickstoffverbindungen verursachen.

Hinsichtlich der Anschaffung von Schalenapparaten werden folgende Vortheile gegenüber

den Platinkesseln berechnet (in allerdings etwas scharfer Weise).

Ein Platinkessel, welcher 50,000 Franken kostet, läßt sich durch einen Schalenapparat

von derselben Leistung für 25,000 Fr. (einschließlich des Honorars) ersetzen. Wird

die Dauer eines solchen Kessels zu 15 Jahren genommen, so wird man von den so

ersparten 25,000 Fr. eine Rente erzielen,

welche zu 6 Proc. capitalisirt, entspricht

25000

Fr.

Abnützung, 5 Kilo Platin à

800 Fr.

4000

„

Entwerthung des Platins, 20 Proc.

5000

„

–––––––––––

Zusammen

44000

Fr.

der vorgenannte Schalenapparat würde täglich etwa 900 Kilogrm.

Kohlen gegen einen Platinkessel von gleicher Leistungsfähigkeit ersparen. Diese 900

Kilogrm. zu 22,50 Fr. berechnet (1000 Kilo zu 25 Fr.), so würde dies bei etwa 300

Arbeitstagen im Jahr rund 6500 Fr. Ersparniß ausmachen, welche für 15 Jahre mit den

Zinsen zu 6 Proc. addirt 151,000 Fr. Ersparniß abgeben.

Daß sich hiernach auch wesentliche Vortheile bei dem Umtausche eines Platinkessels

gegen eine Schale berechnen, liegt auf der Hand und es ist überflüssig, die

Berechnungen der Faure- und Keßler'schen Broschüre in dieser Beziehung zu recapituliren.

In der kurzen Zeit des Bekanntwerdens der neuen Methode hat dieselbe bereits in

Frankreich, Belgien, Deutschland, Oesterreich, Rußland und England Eingang

gefunden.

Tafeln