| Titel: | Die Dampfmaschinen-Steuerungen auf der Wiener Weltausstellung 1873; von Ingenieur Müller-Melchiors. |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. LXVIII., S. 265 |

| Download: | XML |

LXVIII.

Die Dampfmaschinen-Steuerungen auf der

Wiener Weltausstellung 1873; von Ingenieur Müller-Melchiors.

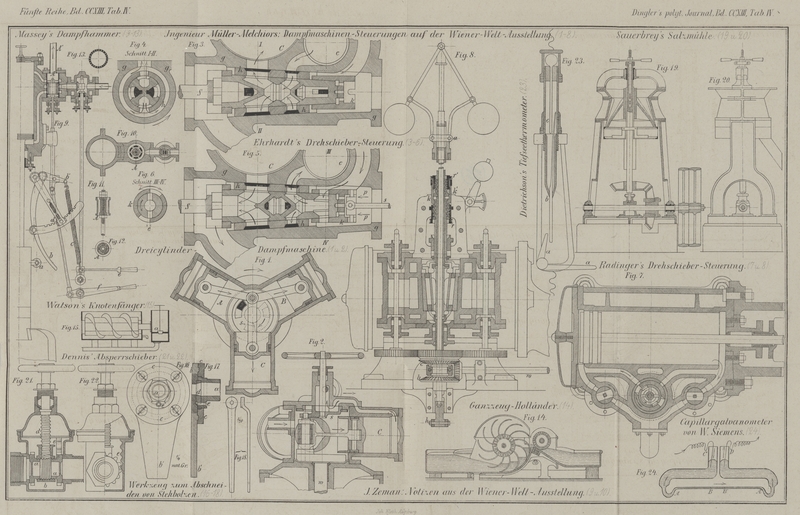

Mit Holzschnitten und Abbildungen auf Tab. IV.

(Fortsetzung von S. 364 des ersten Juniheftes)

Müller-Melchiors, über die Dampfmaschinen-Steuerungen

auf der Wiener Weltausstellung 1873.

III. Drehschieber-Steuerungen.

Unter dieser Bezeichnung sollen hier alle diejenigen Mechanismen begriffen werden,

bei welchen das Organ der Dampfvertheilung – dem nur mehr in übertragener

Bedeutung der Name „Schieber“ zukommt – eine

continuirliche Drehung mitgetheilt erhält und durch dieselbe die Bedingungen des

abwechselnden Dampf-Eintrittes und Austrittes in entsprechender Weise

erfüllt.

Dabei ist es principiell dasselbe, ob die Dampfcanäle normal zur Drehungsachse oder

in einer concentrischen Cylinder- oder Kegelfläche angeordnet sind. Die

Bedingungen der Dampfvertheilung sind in beiden Fällen gleich; wohl aber bietet die

praktische Ausführung wesentliche Verschiedenheiten. Während nämlich die ebenen

Drehschieber anfänglich einen vollkommen dichten Dampfabschluß gewähren, denselben

aber bald – in folge der so sehr verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten der

einzelnen Theile und daraus resultirender ungleichförmiger Abnützung –

einbüßen, sind die drehbaren Hähne diesem Uebelstande nur

in geringem Maße, cylindrische Drehschieber aber selbstverständlich gar nicht

unterworfen. Letztere aber dürften wohl kaum in größeren Dimensionen dampfdicht

herzustellen sein, und die drehbaren Hähne lassen sich zwar beliebig durch Anziehen

nachdichten, müssen aber stets ein gewisses minimales Spiel zwischen den

Gleitflächen erhalten, da sich sonst der Hahn unter dem Drucke des Dampfes alsbald

festklemmen würde.

Nichtsdestoweniger bleiben drehbare Hähne die einzig rationelle Anordnung des

Drehschiebers für größere Maschinen, da sie wenigstens die Gewähr eines dauernd zu erhaltenden Zustandes bei mäßigen Dampfverlusten bieten, ferner eine nahezu

vollständige Entlastung gestatten und auch in praktischer Weise die Anbringung

breiter Dampfcanäle ermöglichen.

Holzschnitt XIV, Bd. 213, S. 266

Unter allen Umständen aber muß die Drehschieber-Steuerung in Folge der

unvermeidlichen Uebelstände ihres Dampfvertheilungs-Organes, wenn sie

selbst eine vollkommene Dampfvertheilung gewährt, nothwendig hinter den

Steuerungen mit oscillirendem Schieber zurückstehen, und wird darum auch nur

selten angewendet.

Holzschnitt XV, Bd. 213, S. 266

Dagegen besitzt diese Steuerung, als Mechanismus

betrachtet, in ihrer constructiven Einfachheit, Vermeidung von Excentern,

Schubstangen und überhaupt aller oscillirender Massen, einen Vorzug vor sämmtlichen anderen Steuerungs-Systemen, der

sie speciell für schnellgehende Maschinen vorzüglich

geeignet macht, umsomehr als hier auch die unvermeidlichen Dampfverluste weniger

empfindlich werden.

Holzschnitt XVI, Bd. 213, S. 266

In diesem Sinne waren auch die drei auf der Weltausstellung befindlichen

Drehschieber-Steuerungen sämmtlich für hohe Tourenzahlen bestimmt, indem die

„Dreicylinder-Maschine“ von Brotherhood und Hardingham in London über 200

Touren pro Minute regelmäßig machte, die Maschine der

Dingler'schen Maschinenfabrik in Zweibrücken 100 bis

130 Umdrehungen, und die von der Maschinen- und

Waggonbaufabriks-Actiengesellschaft

(vormals H. D. Schmid) in Simmering bei Wien

ausgestellte 10pferdige Dampfmaschine – System Radinger – zwar nur für 65 Touren construirt war, nach den

Intentionen des Erfinders aber gleichfalls eine bedeutend höhere Umdrehungszahl

hätte erhalten sollen.

Ehe nun in die Details dieser drei hier zu besprechenden Steuerungsmechanismen

eingegangen wird, möge noch – nach dem Vorgange der „Doppelschieber-Steuerungen“

– die Aufstellung eines Diagrammes versucht werden, aus welchem die typischen

Eigenschaften aller Drehschieber-Steuerungen deutlicher ersichtlich

werden.

Zu diesem Behufe wähle man bei dem einfachsten Drehschieber, der in Holzschnitt XIV und XV

dargestellt ist, einen beliebigen Kreis von den Radius ρ, an dessen Umfange die Erscheinungen der Dampfvertheilung

beobachtet werden sollen, und ziehe (Holzschnitt XVI)

mit diesem Radius einen Halbkreis über dem Mittelpunkte O eines rechtwinkeligen Coordinatensystemes.

Die Grundlinie AB, welche gleichzeitig den

Kolbenweg darstellen soll, theile man in eine beliebige Anzahl gleicher Theile,

errichte in den Theilpunkten Senkrechte und hat sodann, unter der Voraussetzung

einer unendlich langen Kolbenstange, in den zwischen den einzelnen Senkrechten

eingeschlossenen Bogentheilen des Kreises ρ die

Schieberwege, welche den betreffenden Theilen des Kolbenweges entsprechen.

Diese Bogenwege trage man – mit dem Zirkel abgestochen oder aus einer

Bogentafel entnommen – auf der Graden AA'

auf, so daß die Länge AA' gleich der Bogenlänge

ρπ des Halbkreises ρ wird, und die einzelnen Theile 0,1 0,2 0,3...

die den Kolbenwegen I II III... entsprechenden Bogenlängen darstellen. Steht somit

eine Kante des Drehschiebers beim Beginn des Kolbenhubes um die Größe x von der mit ihr zusammenarbeitenden Kante des

Schiebergesichtes ab, so ist dieser Abstand x ±

0,1 geworden für den Kolbenweg I, x ± 0,2 für den

Kolbenweg II u.s.f. – beziehungsweise x ±

0,1/2, x ± 0,2/2, wenn der Drehschieber die halbe

Umdrehungszahl macht wie die Kurbelwelle.

Diese Größen – als Ordinaten in den Punkten I II... aufgetragen und mit

einander continuirlich verbunden – geben eine Curve, welche den Abstand der

zusammenarbeitenden Kanten für jede beliebige Kolbenstellung ergibt und dort, wo sie

die Linie AB schneidet, das Zusammenfallen der

betreffenden zwei Kanten, sonnt Beginn oder Schluß der Einströmung oder Ausströmung

anzeigt.

Danach wird in dem Diagramme XVI der Abstand der die Einströmung bestimmenden Kanten a des

Schiebers und α des Schiebergesichtes (Holzschnitt XV) durch die Curve aα ausgedrückt, welche für den todten Punkt A ein lineares Voreilen = v anzeigt, der

Abstand der Kanten b und β, welche die Schließung des

Dampfcanales bezeichnen, durch die Curve bβ, welche für den todten Punkt A eine

Distanz der zusammen arbeitenden Kanten = e ergibt und

den Beginn der Expansion in ihrem Durchschnittspunkte VI

mit der Linie AB anzeigt.

Ebenso stellt die Curve cα den Abstand der

Kante c des Austrittcanales im Schieber von der Kante

α des Schiebergesichtes dar, welcher Abstand

für den todten Punkt A die Größe w beträgt und für den todten Punkt in B, beim

Rückgange des Kolbens, das lineare Voreilen des Dampfaustrittes w – ρπ

= m ergibt. Die Curve d

β endlich gibt den Abstand der Kanten d und β an, welcher für den todten Punkt A den Werth 2 ρπ – o erreicht und beim

Rückgange des Kolbens für den Punkt II der Linie AB gleich Null wird, somit bei 8/10 des Kolbenweges den Schluß der

Dampfausströmung bezeichnet.

Entnimmt man noch aus den Dimensionen der Dampfcanäle die größtmöglichen

Canalöffnungen, und zieht in den betreffenden Abständen die Parallelen pp' resp. tt',

so gibt dann die vertical schraffirte Fläche App'

VI das complette Bild der Dampfeinströmung, sowie die horizontal schraffirte Fläche

Bt't II das Bild der Dampfausströmung als

orthogonales Schieberdiagramm.

Für die andere Seite des Cylinders, welche mit dem Dampfcanal α'β' des Schiebergesichtes communicirt, finden sich die

entsprechenden ganz identischen Flächen über der Linie A'B' des Diagrammes; doch ist die Fortsetzung der Curven bis dahin nur

dann von Bedeutung, wenn die endliche Länge der Kurbelstange in Betracht gezogen

werden soll.

Nach dem Vorausgegangenen ergibt sich nun von selbst, wie das Diagramm bei gegebenen

Bedingungen der Dampfvertheilung zur Construction des Schiebers und

Schiebergesichtes verwendet werden kann. Dabei ist es für die Construction des

Schiebers gleichgiltig, ob 2, 3 oder 4 Cylinderseiten gesteuert werden sollen (ein

doppeltwirkender Cylinder – drei einfachwirkende,

zwei doppeltwirkende Cylinder u.s.f.), indem dies

einfach durch die entsprechende Zahl von Schlitzen im Schiebergesichte regulirt

wird, deren Kanten um 180°, beziehungsweise 120° oder 90° gegen

einander verdreht sind.

Jenen unmittelbaren Vortheil für die Construction gewährt

in dem vorliegenden einfachen Falle das aufgestellte Diagramm wohl nicht, welchen es

unter entsprechender Modification bei complicirteren Drehschieber-Steuerungen

bietet; unter allen Umständen aber gibt es ein so klares Bild aller Vorgänge der

Dampfvertheilung und der darauf einwirkenden Factoren, daß es zur principiellen Vergleichung der

Drehschieber-Steuerung mit den früher behandelten Systemen vollkommen

geeignet ist.

Was zunächst die Bedingungen der Dampf-Einströmung

und Ausströmung betrifft, so hat die Steuerung mit

rotirendem Steuerungsorgane den Vortheil der stets gleichmäßigen Bewegung vor dem

oscillirenden Schieber voraus, und kann somit eine raschere Eröffnung und Schließung

der Dampfcanäle geben wie der vom Excenter bewegte Schieber, welcher nur einen

Moment vor dem todten Punkte der Kurbel jene Maximal-Geschwindigkeit besitzt,

welche dem Drehschieber continuirlich zukommt. Die Größe der linearen Voreilung läßt

sich ganz unabhängig von dem Füllungsgrade nach dem Diagramme beliebig reguliren

durch entsprechende Disposition der Kanten a und c des Schiebers; ist dieselbe gegeben, so kann auch noch

durch Vergrößerung des Voreilungswinkels vor der Kurbel das lineare Voreilen erhöht

werden, was sich in dem Diagramme durch das Hinaufrücken der Curven aα und cα um die entsprechende Bogenlänge ausdrückt. Gleichzeitig jedoch

sinken dann die Curven bβ und dβ um denselben Werth herab und zeigen

damit – ganz analog der einfachen Schiebersteuerung – im selben Maße

vergrößerte Expansion und Compression an.

Eine Variirung der Füllung ist daher nach fixer

Disposition der zusammen arbeitenden Kanten durch Verdrehung des Schiebers gegenüber

der Kurbel nur in beiläufig denselben Grenzen möglich wie bei dem von einem Excenter

bewegten Flachschieber durch Verdrehung des Excenters. Die gleichzeitig hier

mögliche Veränderung des Hubes – durch Verschiebung des Excenters oder

Anwendung zweier Excenter mit Coulisse – findet bei der

Drehschieber-Steuerung keine Anwendung, bei welcher ja, wie aus dem Diagramme

klar hervorgeht, nur durch Veränderung der Distanz der

zusammen arbeitenden Kanten eine Veränderung der Dampfvertheilung erreicht

werden kann.

Man muß somit zur Erzielung einer stellbaren variablen

Expansion bei gleichbleibender Voreilung und unveränderter Compression

nothwendig zur Anwendung eines eigenen Expansionsschiebers schreiten, der es

ermöglicht, die Curve bβ, welche den

Dampfabschluß bestimmt, unabhängig von allen anderen beliebig aufwärts oder abwärts

zu verschieben.

In der Anordnung dieses einzigen Expansions-Systemes der

Drehschieber-Steuerungen, welches etwa mit der Meyer-Steuerung bei den

„Doppel-Steuerungen“ zu vergleichen wäre, ist jedoch

eine gewisse Mannigfaltigkeit möglich.

Das einfachste ist die Anbringung einer fest mit dem Regulator oder einem

entsprechenden Griffrade verbundenen Platte auf dem

Schieber, deren Schlitze AB, durch welche der Dampfeintritt in den

Vertheilungsschieber erfolgt, beiläufig den Schlitzen αβ des Schiebergesichtes entsprechen, so daß durch

Verdrehung der Platte gegen die Bewegungsrichtung des

Schiebers die Distanz der Kanten b und B verkürzt wird und vor die Curve bβ des Diagrammes eine neue Curve bB tritt, welche den früheren Dampfabschluß

bezeichnet. Das Umgekehrte tritt bei Verstellung der Expansionsscheibe im Sinne der

Schieberdrehung ein, wobei nur Sorge zu tragen ist, daß der Spalt AB der

Expansionsplatte groß genug ist, damit nicht die Distanz der Kanten Aa kleiner wird wie diejenige der Kanten aα.

Dieselbe Einrichtung ist natürlich wie alles Vorausgegangene ebensowohl für rotirende

Hähne anwendbar und war in dieser Weise bei der Dingler'schen Maschine auf der Ausstellung durchgeführt.

Auf demselben Principe beruht auch der Radinger'sche

Expansionsconus, welcher innerhalb des Vertheilungshahnes – diesem

entgegengesetzt – rotirt und durch entsprechende Verdrehung seitens des

Regulators variable Füllung bewirkt.

Ein zweites Mittel zur Veränderung der Distanz der arbeitenden Kanten b und β und dadurch

erzielter variabler Füllung wäre noch die Anbringung einer verstellbaren Scheibe zwischen Schieber und Schiebergesicht, welches System

zwar auf der Ausstellung nicht vertreten war, aber beiläufig bemerkt bei R. T. Allen's Drehschieber-SteuerungBeschrieben in Dingler's polytechn. Journal, 1874

Bd. CCXI S. 409. in gelungener Weise durchgeführt ist.

Damit sind jedoch alle Mittel zur Erzielung einer variablen Expansion erschöpft, und

es verdient nur noch hervorgehoben zu werden, daß bei allen Füllungsgraden –

bezogen auf die Kolbenwege – nahezu gleich rascher Dampfabschluß erfolgt,

wodurch sich speciell die höheren Füllungsgrade hier günstiger gestalten wie bei den

Doppelschieber-Steuerungen.

Was endlich die Möglichkeit der Reversirung betrifft, so ist als der entscheidende

Punkt hier hervorzuheben, daß die zusammen arbeitenden Kanten des Schiebers und des

Schiebergesichtes ihre Rollen wechseln und beim umgekehrten Drehungssinne die Curve

bβ unseres Diagrammes nun nicht mehr

den Dampfabschluß sondern die Admission, umgekehrt die Curve aα

die Expansion bestimmt; ebenso gilt dann dβ

für den Beginn und cα

für den Schluß des

Dampfaustrittes. Nehmen wir nun den Fall an, daß die Steuerung keine Voreilung und

Compression, sowie volle Füllung gewährt, so fallen in dem Diagramme XVI die Curven

aα und dβ, sowie cα und bβ zusammen; es ist dann möglich durch

Vertauschung der Dampf-Einströmung und Ausströmung, oder durch Verdrehung des

Schiebers um 180° – beziehungsweise 90°, wenn der Schieber die

halbe Umdrehungszahl der Kurbelwelle macht, – den umgekehrten Drehungssinn

einzuleiten, ganz analog der Umkehrung des Ganges bei einem ohne Voreilung

aufgekeilten Excenter.

Findet dieser einfache Fall aber nicht statt, so ist der Schieber nur um so viel

gegenüber der Kurbel zu verdrehen, als erforderlich ist, in dem Diagramme die Curve

bβ an die Stelle von aα und die Curve aα an die Stelle von bβ zu rücken. Dabei sinkt aber auch

gleichzeitig die Curve dβ und steigt die

Curve cα um denselben Bogenweg. Sind

demnach die Abstände der Wendepunkte der beiden Curvenpaare aα, bβ und cα, dβ einander gleich, d.h. besteht die

Beziehung m + o = e – v, so hat nichts

weiter zu geschehen als eine Verdrehung des Drehschiebers in seiner

Bewegungsrichtung um den Bogenweg e – v – m + o, und die Reversirung ist eingeleitet und gibt genau

dieselbe Dampfvertheilung für den Rückgang wie früher für den Vorwärtsgang der

Maschine.

Bei den Excenter-Steuerungen findet dieser Vorgang sein Analogon in der

Construction des losen Excenters, welches durch feste Anschläge auf der

Schwungradwelle im einen oder anderen Bewegungssinne mitgenommen wird.

Inwieweit durch Umkehrung des Drehungssinnes für den

rotirenden Schieber eine Reversirung möglich ist und damit gleichzeitig reversible

stellbare Expansion zu verbinden wäre, würde an dieser Stelle eine zu erörtern zu

weit führen; es genüge hier gezeigt zu haben, daß wohl die

Drehschieber-Steuerungen in Bezug auf die Dampfvertheilung annähernd

dieselben Resultate erzielen lassen wie die früher behandelten Steuerungssysteme,

daß aber nichts berechtigt, sie über dieselben zu stellen

oder gar als das bevorzugte Steuerungssystem der Zukunft anzusehen, wie es speciell

bezüglich der Hahnsteuerungen scholl behauptet worden ist.

Vielmehr kann nun – nach den Resultaten der vorausgegangenen Betrachtungen und

mit Rücksicht auf die hervorgehobenen Nachtheile des Dampfvertheilungs-Organes, sowie die Vorzüge des

Steuerungs-Mechanismus – um so

begründeter behauptet werden, daß nur für schnellgehende

Maschinen die Drehschieber-Steuerung an ihrem Platze ist.

In dieser Anwendung möge sie zunächst in ihrer einfachsten Gestalt bei der

Dreicylinder-Maschine von Brotherhood und Hardingham in London betrachtet werden. Das Wesen dieser

schon mehrfach beschriebenen MaschineVergl. Dingler's polytechn. Journal, 1873 Bd.

CCVII S. 177. besteht bekanntlich darin, daß der Dampf innerhalb der drei convergirenden

Dampfcylinder (Figur

1) continuirlich einströmt und durch einen Drehschieber s (Figur 2) die äußeren

Cylinder-Enden abwechselnd mit der freien Atmosphäre oder mit der centralen

Dampfkammer verbunden werden. Dadurch folgt für jeden Kolben abwechselnd Ausgang

unter Arbeitsverrichtung, welche mittels der Zugstangen auf die gemeinsame Kurbel

übertragen wird, und leerer Rückgang bei gleichem Dampfdrucke auf beiden Seiten des

Kolbens, während derselbe von der Kurbel nach einwärts gezogen wird. Hierbei ist

auch, indem der Dampf hinter dem Kolben früher abgesperrt wird, eine

Expansionswirkung möglich, welche bei der vorliegenden Maschine während drei Fünftel

des Rückganges stattfindet.

Die Anordnung des Schiebers findet sich dann leicht, aus dem oben aufgestellten

Diagramme XVI; das Schiebergesicht muß, entsprechend den drei zu steuernden

einfachwirkenden Dampfcylindern, drei Schlitze haben, deren Kanten um je 120°

von einander abstehen. Automatische Regulirung der Expansion fand hier nicht statt,

soll aber auch schon bei einigen dieser Maschinen angewendet worden sein, und kann

selbstverständlich nur durch Anbringung einer Expansionsplatte erzielt werden,

welche von dem Regulator entsprechend verdreht wird. Bei der vorliegenden Maschine

diente das in Figur

2 angedeutete Griffrad nur zum leichteren Anlassen der Maschine, deren

Kurbelwelle w in ihrer Verlängerung eine der bekannten

Schraubenpumpen (helical pump) von Imray und Boulton

Vergl. Dingler's polytechn. Journal, 1874 Bd. CCXI

S. 330. antrieb.

Außer dieser Maschine, welche 9 Zoll engl. (229 Millim.) Cylinder-Durchmesser

und 8 Zoll (203 Millim.) Hub hatte, waren auch noch andere kleinere Maschinen dieser

Construction ausgestellt, wie sie von der genannten englischen Firma fabriksmäßig

erzeugt und für eine Reihe von Verwendungen – für Centrifugalpumpen,

Ventilatoren, Dampfwinden u.a.m., ferner auch als hydraulische Motoren –

empfohlen werden. Ueberraschend war dabei die zeitweilig erreichte hohe

Umdrehungszahl, wie beispielsweise die hier beschriebene Maschine mehrmals über 1000

Umdrehungen pro Minute gemacht haben soll.

Ueber die Bewährung des Schiebers und überhaupt aller Bewegungstheile, sowie über die

erreichbare Oekonomie des Dampfverbrauches konnte man natürlich nur die günstigsten Urtheile hören;

– dennoch ist es kaum denkbar, wie diese Maschine längere Zeit ohne kolossale

Dampfverluste arbeiten kann. In vielen Fällen mag sie jedoch in directer Verbindung

mit der anzutreibenden Arbeitsmaschine – speciell wegen der hohen

Umdrehungsgeschwindigkeit und des compacten Mechanismus – zweckmäßige

Verwendung finden; als Motor ist die

Dreicylinder-Maschine selbstverständlich mit der jetzt zu besprechenden

Dampfmaschine der Dingler'schen Maschinenfabrik in Zweibrücken gar nicht zu vergleichen.

Die „Dingler-Maschine,“ wie

sie allen Besuchern der Maschinenhalle so wohl im Gedächtnisse ist, nahm unter den

Dampfmaschinen der Weltausstellung einen hervorragenden Platz ein, zunächst durch

die äußerst gelungene und durchdachte Construction der ganzen Maschine, die

vortreffliche Ausführung und den überraschend ruhigen Gang bei einer

Admissionsspannung von 10 Atmosphären, 10facher Expansion und einer Umdrehungszahl

von 115 bis 130 Touren pro Minute; ferner aber war sie

auch bemerkenswerth durch die glückliche Anwendung der Hahnsteuerung, die außerdem

nur noch bei der Simmeringer Maschine durchgeführt war, hier aber nicht im Betrieb

gesehen werden konnte.

Auf die allgemeine ConstructionBeschrieben in Dingler's polyt. Journal, 1873 Bd.

CCX S. 1 und 251. ist hier nur in soweit einzugehen, als es zum Verständnisse der Steuerung

nothwendig erscheint. Die Maschine ist zweicylindrig mit einem Hochdruckcylinder von

125 Millim. und Niederdruckcylinder von 250 Millim. Durchmesser; gemeinschaftlicher

Hub 500 Millim. Die Kurbeln der doppelt gekröpften Schwungradwelle sind um

180° versetzt und der Dampf, welcher im kleinen Cylinder c (Figur 3) gearbeitet hat,

expandirt beim Rückgange des Hochdruckkolbens direct durch den Steuerhahn hinüber in

den großen Cylinder C. Am anderen Ende der beiden in

einem Stücke gegossenen Cylinder befindet sich ein ganz gleicher Hahn, in einer um

90° verdrehten Stellung, – halbe Umdrehung des Hahnes für eine

Umdrehung der Kurbelwelle – welcher gleichzeitig durch die in Figur 5 ersichtlichen

Canäle frischen Dampf in den Hochdruckcylinder einläßt und den gebrauchten Dampf des

Niederdruckcylinders zum Condensator abführt. Dabei ist in bekannter Weise durch

entsprechende Disposition der arbeitenden Kanten eine fixe Voreilung für Eintritt

und Austritt, sowie constante Füllung des kleinen Cylinders mit 65, des großen

Cylinders mit 90 Procent erzielt. Um auch unterhalb dieser Grenze, bis hinab zu 5

Procent, die Füllung im Hochdruckcylinder variiren zu können, hat jeder der beiden

Steuerhähne noch eine

Kappe k aufgesetzt, deren Querschnitt (nach der Linie

III IV) in Figur

6 dargestellt ist. Dieselbe ist auf dem schwächeren Ende des Hahnkörpers

angebracht und steht mittels der Stange s (Figur 5),

welche durch eine Stopfbüchse aus dem Schiebergehäuse heraustritt, mit dem Regulator

durch Vermittelung von Hebel und Zugstange in Verbindung. So lange bei unveränderter

Stellung des Regulators die Kappe k fest bleibt, findet

eine constante Füllung statt, welche der Distanz e (für

den todten Punkt) der zusammen arbeitenden Kanten der Expansionskappe und des in

derselben rotirenden Hahnes entspricht, da der frische Dampf nur durch die Schlitze

der Expansionskoppe dem Steuerhahne zuströmen kann. Durch eine kurze Drehung der

Kappe nach links oder rechts unter dem Einflusse des Regulators wird die Distanz e vergrößert oder verkleinert, und damit größere oder

geringere Füllung erzielt, ganz analog der Wirkungsweise der früher besprochenen

Expansionsplatte. Dabei ist aber hier die Expansionsvorrichtung fast vollständig

entlastet und in folge dessen die Einwirkung des Regulators sehr sicher und

rasch.

Die schädlichen Räume, speciell zwischen Hochdruck- und Niederdruckcylinder,

sind aufs kleinste reducirt, was allerdings durch die außergewöhnlich kleinen

Querschnittsdimensionen der Dampfcanäle erleichtert wurde, welche jedoch nach den

Ansichten des Constructeurs vollkommen genügen sollen.

Um die Steuerhähne von einem einseitigen Drucke zu entlasten, sind alle Canäle

doppelt, mit diametral gegenüberstehenden Kanten angeordnet, wodurch auch die halbe

Umdrehungsgeschwindigkeit der Steuerhähne gegenüber der Kurbelwelle bedingt wurde.

Das Hahngehäuse h, welches in das Gußstück g eingesetzt ist, hat gleichfalls an beiden Seiten die

correspondirenden Oeffnungen (Schnitt I II in Fig. 4), welche durch

einen im Gehäuse h ausgedrehten Canal unter einander und

mit dem entsprechenden Dampfcylinder-Canale in Verbindung stehen, so daß aus

beiden Oeffnungen des Hahnes der Dampf ausströmen kann.

Somit bleibt nur mehr ein in der Längsachse des Hahnes wirkender Druck pp auf dessen Querschnittsfläche übrig, welcher

die Tendenz hat, denselben von seiner Gleitfläche zu entfernen. Dem entgegen wirkt

die Spindel S, welche den Hahnkörper an seinem größeren

Ende mit vier Klauen umfaßt und außerhalb des Hahngehäuses in einer nachstellbaren

Spurpfanne gelagert ist. Hier sitzen auch auf den Spindeln S die Schraubenräder, welche mit den Rädern einer längs des

Maschinengestelles laufenden Welle in Eingriff stehen und mittels derselben ihren

Antrieb von der Schwungradwelle aus erhalten.

Es muß noch speciell hervorgehoben werden, welch wesentlicher Vorzug für das ganze

System in dieser Disposition der Steuerhähne begründet ist. Indem nämlich der Dampf

das Bestreben hat, sich von dem engeren nach dem weiteren Ende des Hahnes

durchzuzwängen, wird wohl stets ein gewisser unvermeidlicher Dampfverlust vorzusehen

sein, gleichzeitig aber wirkt diese Dampfschichte als beste Schmierung und

verhindert Reibung und Abnützung der Gleitflächen, so daß alle Gewähr eines

dauernden Erhaltungszustandes geboten ist. Sollte beim Auslaufen des Spurzapfens der

Spindel S das richtige Nachstellen versäumt werden, so

würden wohl größere Dampfverluste eintreten, die sich alsbald bemerkbar machen

müßten; nie aber wird der Fall eintreten können, daß in folge des Dampfdruckes

selbst ein Verlaufen oder Festklemmen des Hahnes stattfindet, welches zum Bruch und

Stillstand der Maschine führen würde.

In dieser Ausführung ist eine Dingler'sche

Doppeldampfmaschine – System Ehrhardt – nun

schon mehrere Jahre in Betrieb und hat sich bis jetzt in allen wesentlichen Theilen

aufs vorzüglichste bewährt. Wir sehen hier eine Anwendung der

Drehschieber-Steuerung, bei welcher alle Mängel des Systemes so viel als

möglich herabgedrückt, alle Vorzüge aufs äußerste ausgenützt sind, so daß man nicht

mit Unrecht die dauernde Bewährung und Ausbreitung dieses

Systemes als eine entscheidende Probe für die Brauchbarkeit der

Drehschieber-Steuerung überhaupt erklären könnte.

Man muß daher mit größtem Interesse den Resultaten der ausgedehnten Versuche

entgegensehen, welche von dem Erfinder dieses Maschinensystemes, Ingenieur L. Ehrhardt, gegenwärtig in der Dingler'schen Maschinenfabrik angestellt werden, leider aber noch nicht so

weit gediehen sind, um hier schon veröffentlicht werden zu können.

Während die Dingler-Maschine als Resultat

mehrjähriger Versuche an einer ähnlich gebauten Vorgängerin auf die Weltausstellung

gesendet wurde, ist die 10pferdige Dampfmaschine – 265 Millim. Durchmesser,

630 Millim Hub – der Maschinen- und Waggonbaufabriks-Actiengesellschaft (vormals H. D.

Schmid) in Simmering mit rotirender Hahnsteuerung

System Radinger als erste

ihrer Gattung und daher selbstverständlich mit manchen Unvollkommenheiten

erschienen, welche bei späteren Constructionen leicht vermieden werden dürften.

Wir zählen dazu nicht die Anwendung von zehn Zahnrädern zum Antrieb der Steuerung,

welche die meisten Besucher vorwegs von dem näheren Studium der Maschine

abschreckten, von denen jedoch die Zahl von acht nothwendig durch das System bedingt ist; wohl

aber erscheint uns vor allem die normale Tourenzahl der Maschine wenigstens um die

Hälfte zu klein – bei 65 Umdrehungen der Maschine macht der Regulator nur 32

1/2 Touren in der Minute – und der ganze Mechanismus der beiden in einander

rotirenden Hähne mit den betreffenden Dichtungen und Nachstellvorrichtungen noch

mancher Verbesserung fähig.

Die Maschine enthält, wie aus Figur 7 und 8 ersichtlich

ist, vier verschiedene Steuerhähne; – davon zwei für den austretenden Dampf,

welche nahezu cylindrisch sind und keiner Nachstellung bedürfen, da sie in folge

eines gewissen Spieles gegen ihre Drehungsachse bei Schließung der Austrittscanäle

durch den Druck des Dampfes selbst abgedichtet werden.

Zwischen denselben sind in einem eigenen Gehäuse, in welches der Kesseldampf

eintritt, die beiden Hähne für die Dampfzuströmung angebracht, von denen der äußere

die fixe Admission und Expansion, der innere die variable

Expansion bewerkstelligt.

Die Hähne sind zum Zwecke der Entlastung mit diametral entgegengestellten Schlitzen

versehen, so daß einer halben Umdrehung derselben eine ganze Umdrehung der Kurbel

entspricht, und dem entsprechend münden auch die beiden Canäle zum Dampfcylinder

unter einem rechten Winkel gegen einander im Hahngehäuse ein. Indem aber der

Expansionsconus dem äußeren Hahne entgegengesetzt rotirt, bewirkt er den

Dampfabschluß gerade doppelt so rasch wie die Ehrhardt'sche Expansionskappe, und bedingt dadurch einen wesentlichen Vorzug der Radinger-Steuerung.

Im Uebrigen ist das Princip der Expansions-Regulirung ganz übereinstimmend mit

dem bei der Dingler'schen Maschine angewendeten, sowie

mit der eingangs besprochenen verstellbaren Expansionsplatte und bedarf daher keiner

näheren Erklärung. Auch hier wird durch Verdrehung des Expansionsconus gegen die Bewegungsrichtung des Vertheilungshahnes

– d.h. im Sinne seiner eigenen Rotationsbewegung – die Füllung

verringert, bei Verdrehung des Expansionsconus entgegen seinem Drehungssinne längere

Admission erzielt. Dabei gestattet aber das hier angewendete System die Durchführung

einer äußerst geistreichen und wirklich frappant einfachen automatischen

Expansionsvorrichtung.

Es empfängt nämlich der Expansionsconus, der mit einem nach oben bis über die

Regulatorhülse verlängerten Rohre die Spindel des Regulators umfaßt, seinen Antrieb

am oberen Ende dieses Rohres von dem Querstege a,

welcher fest mit der Regulatorhülse verbunden ist und an dessen Enden die abgekröpften

Regulatorarme angreifen. Während aber dieser Steg in der Regulatorspindel einen

verticalen Schlitz zu seiner auf- und abwärtsgehenden Bewegung findet, sind

die entsprechenden Schlitze des mit dem Expansionsconus verbundenen Rohres

schraubenförmig gewunden, so daß dasselbe zwar bei fixer Stellung der Regulatorhülse

an der Drehung der Regulatorspindel in fester Verbindung mit derselben theilnimmt,

bei der Verstellung der Schwungkugeln aber durch den Druck des Steges gegen die

Schraubenlinie eine kleine Drehung gegenüber der Spindel machen muß. Hierdurch wird

in gewünschter Weise der Expansionsconus durch das Steigen oder Sinken der Kugeln

– im Sinne oder entgegen seiner Bewegungsrichtung – verdreht und damit

größere oder geringere Expansion vom Stande des Regulators abhängig gemacht. Nachdem

der Expansionsconus bis auf die Ringfläche, welche der Differenz des oberen und

unteren Durchmessers entspricht, vollkommen entlastet ist, kann diese Verdrehung mit

geringem Kraftaufwande erfolgen, umsomehr als die Wirkung des Regulators eine so

unmittelbare ist, wie bei keiner anderen Dampfmaschinen-Steuerung. Es wirkt

demgemäß auch der Regulator, trotz seiner geringen Tourenzahl mit vollendeter

Sicherheit und Empfindlichkeit.

Bemerkt muß noch werden, daß die Regulatorhülse mittels Zugstange und Winkelhebels

mit einem Gegengewichte verbunden ist, das in bekannter Weise die Wirkung des Watt'schen Regulators zu einer annähernd astatischen

gestaltet; ein mit dem Winkelhebel verbundener Zeiger gibt gleichzeitig die Stellung

der Regulatorhülse und den entsprechenden Füllungsgrad an.

Um aber auch außer den Grenzen der automatischen Regulirung die Maschine zwischen 10

und 60 Procent auf den gewünschten mittleren

Expansionsgrad einzustellen, ist die Regulatorspindel selbst einer Hebung oder

Senkung fähig, indem der Spurzapfen der Spindel mittels eines doppelarmigen Hebels

h durch Schraube und Griffrad hinauf oder herab

bewegt werden kann.

Der Antrieb der Spindel erfolgt mittels des Kegelrades b,

welches von dem auf der Welle w aufgekeilten Kegelrade,

vom halben Durchmesser, in Bewegung gesetzt wird. In entgegengesetzter Richtung wird

der Vertheilungshahn durch das zweite Kegelrad c bewegt,

welches mit dem nach abwärts verlängerten, die Spindel umfassenden Rohre des äußeren

Hahnes durch Feder und Nuth verbunden ist. Mit dem Kegelrade aus einem Stücke ist

das oberhalb desselben befindliche Stirnrad, welches die beiden Hähne für die

Dampfausströmung in Bewegung setzt, und es ist nur noch hinzuzufügen, daß die Welle w mittels gleichgroßer conischer Räder von einer

unterhalb der Kurbelwelle gelagerten Vorgelegewelle angetrieben wird, welche

dieselbe Tourenzahl erhält wie die Hauptwelle.

Es erübrigt noch die Darstellung des eigenthümlichen Mechanismus, mittels dessen die

rotirenden Hähne in der richtigen Lage gehalten, resp. nach Bedarf verstellt werden

können. Zu diesem Zwecke ist der äußere Hahn an seinem oberen Ende durch vier Arme

mit einem Rohre verbunden, welches über das Rohr des Expansionsconus geschoben ist,

und durch eine Stopfbüchse aus dem Hahngehäuse heraustritt. Der Deckel des Gehäuses

ist zweitheilig und trägt einen Ständer aufgegossen, in dessen oberem Theile die

Hülse r fest, und das zweitheilige Kammlager k verschiebbar gelagert ist. Die Hülse r, in welche das Kammlager eingeschraubt ist, trägt an

ihrem unterem Ende eine Schraubenverzahnung mit eingreifender Schnecke, womit die

Hülse r gedreht und dadurch das Kammlager und der

Vertheilungshahn gehoben und gesenkt werden können. Gleichzeitig muß jedoch auch der

innere Conus mitbewegt werden, und zu diesem Ende ist die Schraubenhülse r' sowie das Kammlager k',

welches den Expansionsconus trägt, in der Verlängerung des Kammlagers k gelagert, so daß der innere Hahn stets zugleich mit

dem äußeren gehoben und gesenkt wird, außerdem aber noch eine besondere Verstellung

mittels des an r' angebrachten Schneckengetriebes

erhalten kann.

Wie aus Figur 8

hervorgeht, hat dabei das Kammlager k' gleichzeitig die

Bestimmung, den dampfdichten Abschluß des auf die Regulatorspindel aufgeschobenen

Rohres zu bewerkstelligen, erfüllt denselben aber, wie die Erfahrung zeigt, nicht

vollkommen, so daß die Anbringung einer Stopfbüchse in der Schraubenhülse r' beabsichtigt wird.

Abgesehen jedoch von diesem kleinen Uebelstande bewährt sich die Maschine, welche

gegenwärtig einen Theil der Werkstätten der Simmeringer Maschinenfabrik antreibt,

aufs vollkommenste und zeichnet sich speciell aus durch die vortreffliche Wirkung

des Regulators und ihren ruhigen Gang. Dabei darf freilich nicht unterlassen werden,

für das Nachstellen der Hähne entsprechend Sorge zu tragen, indem sich die

Kammzapfen, durch den nach abwärts gerichteten Druck des Dampfes, allmälig auslaufen

und dadurch ein Verklemmen der Hähne eintreten kann, wenn die Kammzapfen nicht

rechtzeitig mittels der Schraubenhülsen r und r' wieder etwas gehoben werden.

Es ist klar, daß dieses Geschäft mit sorgfältiger und geübter Hand besorgt werden

muß, um nicht andererseits durch zu großes Spiel der Hähne übermäßige Dampfverluste

hervorzurufen, und es mag der Ausspruch wohl gestattet sein, daß in dieser Richtung noch eine

Verbesserung des Systemes wünschenswerth und auch wohl möglich wäre, durch welche

die Vorzüge dieser interessanten Steuerung einer ausgedehnteren Anwendung zugeführt

würden.

(Fortsetzung folgt.)

Tafeln