| Titel: | Luther und Peters' Centrifugal-Mehl-Sichtemaschine; von Hermann Fischer in Hannover. |

| Autor: | Hermann Fischer |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XCV., S. 387 |

| Download: | XML |

XCV.

Luther und Peters' Centrifugal-Mehl-Sichtemaschine; von Hermann Fischer in

Hannover.

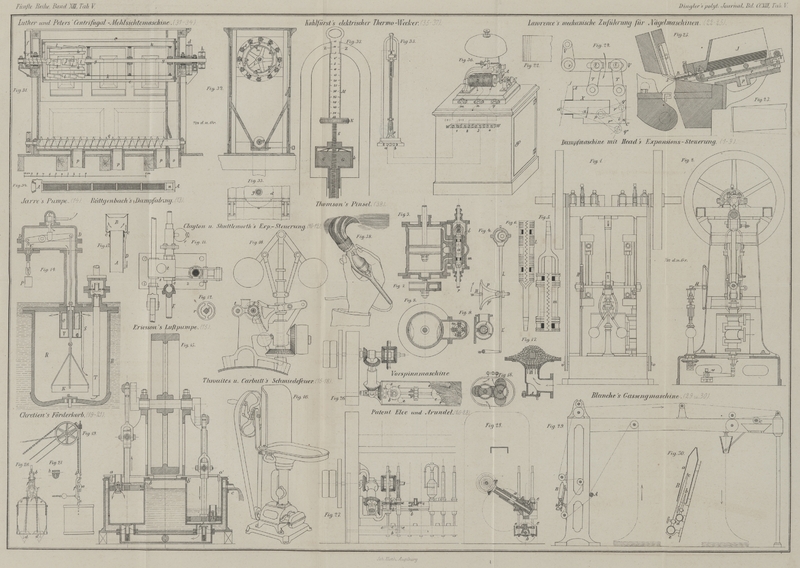

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Fischer, über Luther und Peters'

Mehl-Sichtemaschine.

Die von dem Mühlenbaumeister Lucas in Dresden

erfundeneDingler's polytechn. Journal, 1863 Bd. CLXVII S. 19. und von verschiedenen Constructeuren verbesserte sogenannte

Centrifugal-Sichtemaschine hat sich so vortrefflich bewährt, daß sie wohl

bald die bisherige Sichtemaschine, die sogenannten Cylinder, verdrängen wird.

Ich bin in der Lage, in Figur 31 bis 34 eine genaue

Zeichnung der Construction von Luther und Peters in Wolfenbüttel zu bringen. Es ist Figur 31 ein verticaler

Längenschnitt, Fig.

32 ein Querschnitt, Fig. 33 eine theilweise

Ansicht von der Antriebsseite und Figur 34 die

Detail-Darstellung eines sogenannten „Rähmchens.“

Der Behälter zur Aufnahme des zu sichtenden Mahlgutes besteht aus zwei gußeisernen

Scheiben a und b mit

angegossenen Hohlzapfen, aus den diese beiden Scheiben verbindenden sechs

┴förmigen Eisen c und den zwischen diesen

angebrachten, mit Seidengaze überzogenen Rähmchen A

(Figur

34).

Die beiden Böden a und b und

die Eisen c bilden das starre Gerüst dieses den

sogenannten Siebcylindern ähnlichen und die Sichtefläche tragenden sogenannten

Mantels. Die Hohlzapfen der gußeisernen Böden drehen sich in passenden Lagern; der

Zapfen von d ist soweit über sein Lager verlängert, daß

Platz zur Anbringung der Betriebsriemenrolle d

vorhanden; der Zapfen von a ist bis in den Körper e verlängert, in welchen durch Vermittelung des

Holzrohres f das zu sichtende Mahlgut fällt.

Die Rähmchen A sind an ihrer schmalen, geraden Seite mit

Seidengaze bezogen; nachdem sie an dem Orte ihrer Bestimmung befestigt, bildet ihr

Gazebezug ein glattes, 12 eckiges Prisma, welches (wie der Durchschnitt Fig. 32 zeigt)

von dem ursprünglich beabsichtigten Cylinder nur wenig abweicht.

In der Mitte dieses Prisma dreht sich in besonderen Lagern die Welle g, welche durch die Riemenrolle h gedreht wird. Auf dieser Welle g sind 4

gußeiserne Radsterne i befestigt, die ihrerseits

Flachschienen k tragen. Jede dieser 5 Flachschienen k ist mit 8 Flügeln oder Schaufeln l ausgerüstet, die mit je einer Schraube m (Fig. 32) festgehalten

werden. Auf g ist ferner eine Schnecke angebracht,

welche sich in dem Hohlkörper e dreht. Die Welle g dreht sich (im Durchschnitt Fig. 32 gesehen) rechts

herum und macht circa 300 Umdrehungen in der Minute. Der

mit Seidengaze bezogene Mantel dreht sich dagegen in umgekehrter Richtung und macht

nur circa 30 Umdrehungen pro

Minute.

Das durch die Zuführung nach e gefallene Mahlgut wird

durch die Schnecke der Welle g in den Mantel gezogen und

von den Schaufeln l in nahezu tangentialer Richtung

gegen die Siebfläche geschleudert. Da die Flügel l gegen

die Welle g geneigt sind, so bewirken sie gleichzeitig

eine Verschiebung des Mahlgutes in der Längenrichtung, so daß der Rest desselben

zuletzt bei dem Boden b anlangt, wo er Gelegenheit hat,

durch die nicht mit Gaze bezogene Partien n der Rähmchen

(siehe Fig.

34) in das Kleienrohr o zu fallen. Das durch

die Seidengaze gefallene Mehl wird dagegen durch die Schnecke q den Mehlröhren p zugeführt.

Aus der angegebenen Einrichtung geht hervor:

1) daß die Schrottheilchen viel gleichförmiger und dabei

energischer gegen die Siebflächen geführt werden;

2) daß, da in dem fortwährend bewegten Schrot die Theilchen

desselben sich nach ihrer specifischen Schwere gruppiren, das Mehl also mehr,

die leichteren mit Kleietheilen behafteten Partikelchen aber weniger mit der

Siebfläche in Berührung kommen, dagegen energischer durch die Flügel l nach rechts transportirt werden als das schwerere

Mehl.

Daraus folgen die durch die Erfahrung bestätigten Eigenschaften der

Centrifugal-Sichtemaschine:

a) dieselbe Größe der Siebfläche

bearbeitet ein weit größeres Mahlquantum als bei dem alten Cylinder. Die hier

gezeichnete Maschine bewältigt mit Bequemlichkeit – wenn, wie es

neuerdings fast allgemein geschieht, eine Vorsichtekiste zur Trennung der groben

Kleientheilchen von dem übrigen Schrot angewendet wird – den Schrot von zwei flott

arbeitenden Flachmahlgängen, also in der Stunde circa 500 Kilogrm. Während bei gewöhnlichen

„Cylindern“ höchstens Gaze Nr. 12 oder 13 verwendet

wird, so kann hier Seidengaze Nr. 14 oder 15 zur Anwendung kommen.

b) Das Mehl wird weniger leicht bunt als

bei gewöhnlichen „Cylindern.“

c) Die Gaze nützt sich rascher ab. Da

indessen – wie schon erwähnt – überhaupt weniger Gaze nöthig ist,

so gleicht sich dieser Uebelstand wieder aus.

Die vorliegende Maschine bietet außer den hier genannten Vortheilen noch einige für

den Müller werthvolle Vortheile. Bei wechselndem Getreide ist es erwünscht, das zu

Sichtende rascher oder weniger rasch durch die Maschine passiren zu lassen, oder mit

anderen Worten den Schrot weniger oder kräftiger zu behandeln; ja zuweilen wird es

nothwendig, mit den Gazenummern zu wechseln. Beides erlaubt die

Centrifugal-Sichtemaschine, ohne daß große Mühe angewendet zu werden

brauchte.

Ist ein zweiter Satz Rähmchen vorhanden, welche mit den anderen Gazenummern bezogen

sind, so können diese Rähmchen binnen kurzer Zeit in die Maschine eingesetzt werden.

Ebenso ist es leicht, bei irgend einer Beschädigung der Gaze ein Rähmchen mit

unverletzter Gaze einzuschalten. Oben wurde erwähnt, daß jede der Schaufeln l mittels einer Schraube m

auf den Flachschienen k befestigt sei. Diese eine

Schraube genügt zur Fixirung der Schaufel nicht vollständig. Es sind vielmehr in den

Schienen k für jede Schaufel noch zwei Stifte rr (Fig. 31) befestigt,

welche in entsprechende Löcher der Schaufeln greifen. Jede Schaufel enthält aber 6

Löcher, so daß eine Aenderung der Neigung der Schaufeln zu erreichen ist: durch

Lösen der erwähnten Schraube, geringes Abheben der Schaufel und Aufstecken auf die

Stifte unter Benützung zweier anderer correspondirender Löcher der Schaufel. So kann

mit leichter Mühe eine größere oder kleinere Zahl der Schaufeln in eine andere Lage

gebracht werden, womit jede gewünschte Veränderung in der Durchgangsgeschwindigkeit

des Schrotes zu erreichen ist.

Der Preis der Centrifugal-Sichtemaschinen weicht nur wenig ab von demjenigen

gleichwertiger sogenannter Cylinder.

Hannover, im August 1874.

Tafeln