| Titel: | Kohlfürst's elektrischer Thermowecker; mitgetheilt von H. Preis, Assistent am böhmischen Polytechnicum in Prag. |

| Autor: | H. Preis |

| Fundstelle: | Band 213, Jahrgang 1874, Nr. XCVII., S. 390 |

| Download: | XML |

XCVII.

Kohlfürst's elektrischer Thermowecker; mitgetheilt von H. Preis, Assistent am böhmischen

Polytechnicum in Prag.

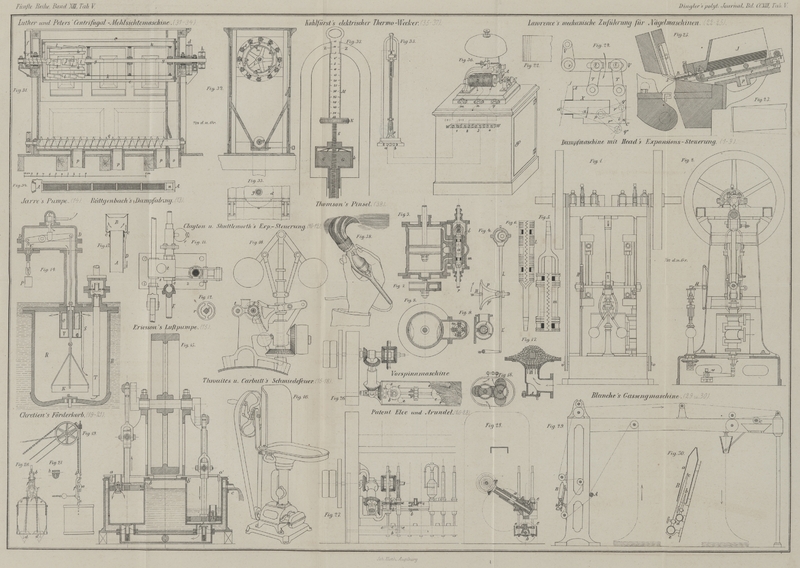

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Preis, über Kohlfürst's elektrischer

Thermowecker.

Bei der am 15. Mai d. J. abgehaltenen Regionalausstellung in Prag wurde Kohlfürst's elektrischer Thermowecker mit dem

Staatspreise prämiirt und dürfte dieser Apparat thatsächlich für die mannigfachsten

Industriezweige von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit und Anwendbarkeit sein. Es

ist die Elektricität wiederholt ausgenützt worden, um bestimmte Temperaturgrade,

resp. das Ueberschreiten der Normaltemperatur eines Raumes nach einer entfernten

Stelle hin zu signalisiren. Uns ist jedoch nicht bekannt, ob diese Aufgabe bereits

anderweitig in gleich glücklicher Weise gelöst wurde als mit dem vorliegenden, vom

Ingenieur Ludwig Kohlfürst in Prag construirten und

patentirten Apparate. Jedenfalls läßt dieser an Billigkeit, Einfachheit und, wie wir

uns selbst zu überzeugen Gelegenheit hatten, an Präcision und Sicherheit, soweit

dies in Anbetracht der Verwendung der Elektricität als Motor überhaupt statthaft

ist, kaum etwas zu wünschen übrig. Die Weckereinrichtung besteht aus drei

Haupttheilen:

I. dem Thermometer (Figur 35 und 37);

II. dem Wecker mit einem Wechsel und der Batterie (Fig. 36) und

III. aus der Telegraphenleitung, welche die beiden Theile I und II mit einander

verbindet.

Das Thermometer ist ein Quecksilberthermometer, an dessen calibrirte Röhre ein

Glasrohr von größerem Durchmesser angeschmolzen ist. Dieses Rohr ist oben mit einer

Kapsel k luftdicht verschlossen, durch welche die in

einen Platindrahtstift von bestimmter Länge endende Schraube S hindurchgeht. In die Glaskugel des Thermometers ist ein Platinstift p eingeschmolzen, welcher mit der Anschlußklemme d metallisch verbunden ist; ferner ist die Kapsel k und dadurch auch die Schraube S durch einen isolirten Draht mit der Anschlußklemme a in leitender Verbindung.

Wenn also die Schraube so tief niedergeschraubt ist, daß ihr Platindrahtfortsatz das

Quecksilber in der Thermometerröhre erreicht, so ist eine

continuirliche Leitung von a nach b vorhanden. Die Erweiterung am oberen Ende der

Thermometerröhre hat also nur den Zweck, der Schraubenspindel bis auf die

nothwendigen Tiefen Raum zu gestatten; die Einstellung der Schraube wird mit Hilfe

der verschiebbaren Scale bei M bewerkstelligt. Soll das

Thermometer z.B. für 20° eingestellt werden, so schiebt man die Scale so

lange nach abwärts eventuell aufwärts, bis der 20ger Theilstrich mit der am

messingenen Ständer angebrachten Marke Z zusammenfällt;

dann wird die Scale durch Anziehen einer Klemmschraube festgestellt und hierauf die

Contactschraube in die Höhe geschraubt, bis ihr Kopf K

die Scale berührt; damit ist die Einstellung vollzogen.

Die Kapsel k ist aus Messing gedreht; in ihrem Deckel

befindet sich die Mutter für die Contactschraube. Das Innere der Kapsel ist fast

ganz durch ein Kautschukstück G ausgefüllt, durch

welches sich die Schraube hindurchwindet; das Kautschukstück selbst wird übrigens

durch eine gegen den Deckel gestemmte Feder F auf den

Boden der Kapsel niedergedrückt – eine sinnreiche Anordnung, den todten Gang

der Schraube zu verhüten.

Nach unten ist die Kapsel mit einem Hals versehen, in welchen das Ende der

Thermometerröhre einpaßt und luftdicht eingekittet wird. Vor dem Einkitten wird das

Quecksilber soweit erwärmt, daß es bis zum Ende der calibrirten Röhre hinaufsteigt,

was circa 140° C. entspricht, und inzwischen die

fertige Kapsel aufgesteckt. Es wird durch dieses Vorgehen das Thermometer einerseits

von jenen Nachtheilen befreit, welche den offenen Thermometern anhaften und

anderentheils die zurückbleibende Luft so verdünnt, daß sie selbst bei den höchsten

Thermometerständen keinen nennenswerthen Gegendruck auszuüben vermag.

Dieser Apparat ist mit einem versperrbaren Holzkästchen umgeben, welches den directen

Einfluß der im umliegenden Raume herrschenden Temperatur gestattet, aber das

Verstellen der Contactschraube durch einen Unbefugten unmöglich macht.

Der Wecker (Figur

36) ist seiner Construction nach ein Selbstunterbrecher und auf einem

Kästchen, in welchem sich die Batterien befinden, aufgeschraubt. Beim Wecker ist die

Anschlußklemme m mit einem Ende der Multiplication D, die Klemme n mit dem

anderen Ende derselben und mit dem Anker A, endlich die

Klemme q mit dem Contactständer C verbunden.

Der Wechsel W besteht aus isolirt neben einander

liegenden Messinglamellen 1, 2, 3, 4 und hat den Zweck, das Thermometer nach

Belieben oder vielmehr nach Bedürfniß auf Maximum oder Minimum einschalten zu

können. Diese sämmtlichen Bestandtheile des Thermometers sind nun in nachstehender

Weise unter einander durch isolirte Drähte verbunden.

Die Anschlußklemme m des Weckers zum Kupferpol der

Batterie, die Weckerklemme n zur Lamelle 4 des Wechsels

und die Weckerklemme q zur Lamelle 2 des Wechsels, die

Wechsellamelle 1 zum Zinkpol der Batterie und gleichzeitig zur Klemme d des Thermometers, und endlich die Wechsellamelle 3 zur

Thermometerklemme a.

Soll der Apparat für ein Temperaturmaximum angewendet werden, so ist zwischen der

Wechsellamelle 2 und 3 ein Messingstift einzustecken, welcher also die genannten

Klemmen metallisch verbindet. Sowie nun in Folge Ueberschreitung der eingestellten

Normaltemperatur das Quecksilber im Thermometerrohr höher steigt, als es soll, und

die Platindrahtspitze der Contactschraube berührt, so tritt folgender Stromlauf ein:

Vom Kupferpol zur Weckerklemme m durch die

Multiplication zur Klemme n, in den Anker A und durch die Contactfeder desselben zur

Contactschraube C des Weckers; denn der Weckeranker ist

nicht angezogen sondern durch die obere Spiralfeder abgerissen, und die Contactfeder

auf die Contactschraube angepreßt. Von C verfolgt der

Strom weiter seinen Weg zur Wechsellamelle 2, durch den eingesteckten Stift zur

Wechsellamelle 3, von da durch die Drahtleitung zu a und

zur Contactschraube des Thermometers, durch die Quecksilbersäule zu dem unten

eingeschmolzenen Platindraht p, von hier über b, durch die Drahtleitung zur Wechsellamelle 1 und zum

Zinkpol zurück.

Der Wecker wird also so lange läuten, als das Quecksilber im Thermometer den oberen

Platindraht berührt, resp. die Temperatur höher ist, als der Einstellung des

Thermometers entspricht. Eine Stromtheilung von n nach 4

ist nicht möglich, da letztere Wechsellamelle isolirt bleibt.

Für die Minimumschaltung ist hingegen ein Stift zwischen den Wechsellamellen 1 und 2

und ein zweiter Stift zwischen 3 und 4 einzustecken; das Loch zwischen 2 und 3

bleibt leer. So lange das Quecksilber über dem eingestellten Minimalgrad steht, ist

der Stromweg nachstehender: Vom Kupferpol der Batterie zu m und durch die Multiplication des Weckers zu n, von n zur Wechselamelle 4 durch den Stift

zu 3, durch die Drahtleitung zu a, von da zur

Contactschraube, durch Vermittelung der Quecksilbersäule zu p und b, durch den Draht weiter zu 1 und zum

Zinkpol zurück. Es wird also bei dieser Stellung ein continuirlicher Strom über die

Multiplication des Weckers gesendet und dadurch der Elektromagnet magnetisch

gemacht, also der Anker angezogen und somit auch die Contactfeder f im Selbstunterbrecher von der Contactschraube C abgerissen. Eine Normaltheilung von 1 durch den

eingesteckten Stift zu 2, q und 1 wird wegen der

Unterbrechungsstelle zwischen Contactfeder f und

Contactschraube C des Weckers unmöglich sein.

Ist jedoch die Temperatur unter den angenommenen Minimalgrad gesunken, hat also die

Quecksilbersäule den oberen Platindraht verlassen, so ist der vorhanden gewesene

Stromschluß unterbrochen worden. Der Elektromagnet hört im Momente dieser

Unterbrechung auf magnetisch zu sein, der Weckeranker reißt ab und die Contactfeder

desselben drückt sich auf die Contactschraube C.

Hierdurch wird nun ein anderer Stromkreis geschlossen nämlich: Vom Kupferpol der

Batterie zu m, n, l, zu 2, 1 und zum Zinkpol zurück,

welcher den Wecker in normaler Weise selbst als Selbstunterbrecher thätig macht,

also zum Läuten bringt.

Die Drähte 1b und 3a

repräsentiren den dritten Theil des Apparates, nämlich die Telegraphenleitung

zwischen Thermometer und Wecker. Diese zwei Drähte können selbstredend ohne

Beschränkung überallhin durch Gebäude, Gänge, Fenster, Thürrahmen und durch die Luft

auf beliebige Entfernung gezogen werden; nur bedürfen sie, wie jede

Telegraphenleitung, einer Befestigungsweise, welche sie der zufälligen oder

willkürlichen Beschädigung entrückt und möglichst gut isolirt.

Soll der Apparat für Maximum- und Minimumtemperaturen gleichzeitig angewendet werden, so werden Thermometer und Wecker einfach

verdoppelt und der Wechsel bleibt dann als überflüssig weg.Die Herstellung und den Vertrieb dieses gelungenen Apparates hat die Firma

Alois Kreidel in Prag übernommen.Die Red.

Tafeln