| Titel: | Quecksilber-Luftpumpe; von Las Marismas. |

| Fundstelle: | Band 214, Jahrgang 1874, Nr. LVI., S. 220 |

| Download: | XML |

LVI.

Quecksilber-Luftpumpe; von Las Marismas.

Aus den Comptes rendus, t. LXXIX p. 676; September

1874.

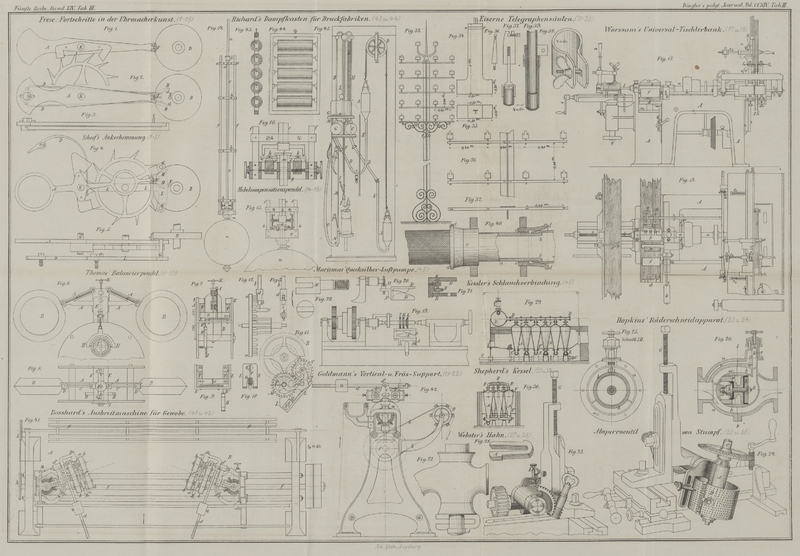

Mit Abbildung auf Tab.

III.

Las Marismas' Quecksilber-Luftpumpe.

Diese in Figur

45 dargestellte Luftpumpe besteht aus zwei gußeisernen Gefäßen A, A, welche – an den Enden einer über die Rolle

B geschlagenen Schnur aufgehängt – einander

das Gleichgewicht halten. Sie stehen durch die Glasröhren D und die Kautschukröhren E mit den

Glasballons C, C in Verbindung und sind mit Quecksilber

gefüllt. Hebt man eines der Gefäße in die Höhe, so fließt das Quecksilber in den mit

ihm communicirenden Ballon und treibt aus diesem die Luft durch die oben

angeschmolzene Capillarröhre F hinaus; sobald nun das

zweite Gefäß mehr als 76 Centim. herabgesunken ist, gestattet es den Abfluß des

Quecksilbers aus dem anderen Ballon, und erzeugt in dem letzteren das Vacuum.

Die Glasballons communiciren mit dem Teller und dem Recipienten G durch die Glasröhren H,

welche sich bis nahe an den Boden der Ballons hinaberstrecken. Die Absperrung dieser

Glasröhren erfolgt von selbst, sobald das Quecksilber in die Ballons steigt, um in

diesen die Luft hinauszutreiben, – und ebenso ihre Oeffnung, sobald das

behufs der Erzeugung des Vacuums ausfließende Quecksilber ihre untere Mündung

erreicht. Ein Zurückströmen der Luft durch die Capillarröhren in die Ballons ist

nicht möglich; denn, um durch den Tubulus I zu entweichen, muß sie ihren Weg durch

eine dünne, in dem gebogenen Rohre J enthaltene und die

untere Mündung der Capillarröhre absperrende Quecksilberschicht nehmen. Wenn nun das

Vacuum im Ballon entsteht, so steigt das Quecksilber in Folge des atmosphärischen

Druckes in diese Capillarröhre und verhindert somit den Rücktritt der Luft. Um die

in dem Recipienten enthaltene Luft oder Gasart aufzusammeln, braucht man nur den

betreffenden Recipienten mit der Tubulatur I in Verbindung zu setzen.

Der Grad der mit dem Apparat zu erreichenden Luftverdünnung wird durch das Barometer

K angezeigt, welches durch das Rohr L mit dem Recipienten in Verbindung steht, und die

Anstellung von Versuchen unter jedem Drucke zwischen dem atmosphärischen Druck und

dem absoluten Vacuum gestattet. Den Luftzutritt vermittelt die Röhre M, welche einerseits mit dem Recipienten communicirt, andererseits

in das in dem gebogenen Rohre N enthaltene Quecksilber

taucht.

Das Quecksilberniveau läßt sich durch Hebung und Senkung des Kautschukrohres O, wodurch man das Ende der Röhre M nach Belieben entblöst, ändern und der Luftzutritt zum Recipienten bis

auf 1 Millim. genau reguliren. Will man mit irgend einem anderen Gas experimentiren,

so braucht man nur den betreffenden Gasbehälter mit der Tubulatur P in Verbindung zu setzen.

Die Vortheile dieser Maschine sind folgende:

Sie ist leicht und um den sehr billigen Preis von 35 Franken

herzustellen; sie läßt sich ohne Anstrengung in Gang setzen und arbeitet sehr rasch.

Man erzielt in einem Recipienten von 6 Liter in 4 Minuten eine Luftverdünnung,

welche circa 1 Millim. Quecksilberhöhe entspricht, und

kann Versuche unter jedem zwischen dem atmosphärischen Druck und dem absoluten

Vacuum liegenden Druck anstellen. Die Maschine gestattet, die in dem Recipienten

enthaltene Luft oder Gase leicht aufzusammeln und beliebige Gase bei ungefähr 1

Millim. Druck dem Recipienten wieder zuzuführen. In Folge ihrer selbstthätigen

Steuerung sind alle jene Irrthümer beseitigt, welche bei Quecksilberluftpumpen,

deren Hähne aus freier Hand bewegt werden, eintreten können. Das Vacuum hält sich

unbeschränkte Zeit lang. Ihre für das Laboratorium berechneten Verhältnisse können

nach Bedürfniß vergrößert und die Glastheile durch Eisen ersetzt werden,

vorausgesetzt, daß die zu behandelnden Gase dieses Metall nicht angreifen.

Tafeln