| Titel: | Zeigertelegraph von S. M.Yeates. |

| Fundstelle: | Band 214, Jahrgang 1874, Nr. LXXVIII., S. 291 |

| Download: | XML |

LXXVIII.

Zeigertelegraph von S. M.Yeates.

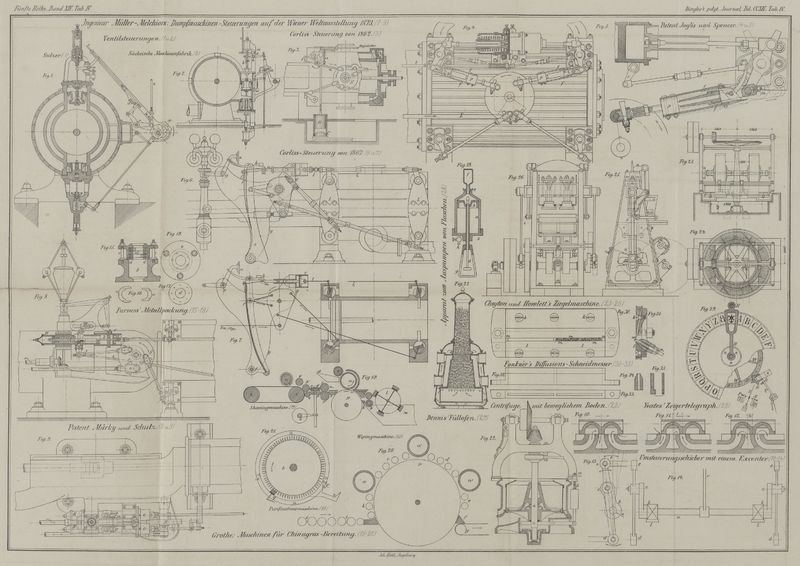

Mit einer Abbildung auf Tab. IV.

Yeates' Zeigertelegraph.

Der Verfertiger wissenschaftlicher Instrumente, S. M. Yeates in Dublin, hat eine wichtige Verbesserung an

Zeigertelegraphen in Vorschlag gebracht, welche im Telegraphic Journal, 1874 Nr. XLI S.

336 beschrieben und durch Abbildungen erläutert ist.

Bei den übrigen Zeigertelegraphen darf der Telegraphist die Kurbel des Zeichengebers

nur in einer bestimmten Richtung umdrehen und muß daher, wenn der zu telegraphirende

Buchstabe im Alphabete kurz vor dem zuletzt telegraphirten steht, mit der Kurbel

fast eine ganze Umdrehung machen. Bei dem Worte „HONIG“ z.B. muß die Kurbel erst vom Nullpunkte auf H gedreht werden, dann von H

auf O, nun aber von O über

den Nullpunkt auf N, darauf wieder über den Nullpunkt

auf I, von da nochmals über den Nullpunkt auf G; die Kurbel macht also 4 volle Umläufe, weil das Ende

des Wortes durch ihre schließliche Zurückführung auf den Nullpunkt angedeutet wird.

Enthält nun die Buchstabenscheibe nur die 25 Buchstaben und am Nullpunkte ein Kreuz,

entspricht aber jedem

Fortschreiten der Kurbel um eines der 26 Felder der Buchstabenscheibe eine

Stromgebung, so erfordert das Wort „HONIG“ 4 × 26 = 104 Stromgebungen, und dabei sind auch

104 Möglichkeiten gegeben, daß sich durch Ausbleiben einer Stromwirkung im

Empfangsapparate ein Fehler in das telegraphirte Wort einschleicht.

Yeates hat sich daher bemüht, den Zeichengeber sowohl wie

den Zeichenempfänger so einzurichten, daß die Kurbel des ersteren und dem

entsprechend auch der Zeiger des letzteren sich ganz nach Belieben des

Telegraphirenden vorwärts und rückwärts drehen kann. Es braucht dann beim

Telegraphiren des Wortes „HONIG“

die Kurbel blos vom Nullpunkte aus vorwärts über H nach

O, darauf aber rückwärts über N, I und G bis wieder zum Nullpunkte gedreht

zu werden, d.h. sie hat 14 Felder vorwärts und 14 Felder rückwärts zu gehen, die

Zahl der Stromgebungen sinkt also von 104 auf 28 herab. Außer dem dadurch

ermöglichten Zeitgewinn entspringt daraus auch eine wesentliche Erhöhung der

Zuverlässigkeit.

Die Einrichtung des Zeichengebers dieses neuen Zeigertelegraphen läßt sich aus der

zugehörigen Abbildung in Figur 29 deutlich

erkennen. Die Kurbel HH steht eben auf dem Nullpunkt und

läßt durch ihr Fenster das „Kreuz“ erblicken. Auf ihrer Achse

sitzt ein Stiftenrad WW, mit ebensoviel Stiften g..., als die Buchstabenscheibe mit Buchstaben und

sonstigen Zeichen beschriebene Felder enthält. So oft die Kurbel um ein Feld

vorwärts oder rückwärts gedreht wird, erfaßt ein Stift g

eine Spitze des metallenen Sternrades K und dreht

dasselbe um den fünften Theil seines Umfanges; dabei drückt aber eine andere Spitze

von K die Contactfeder S

beim Vorwärtsdrehen der Kurbel H an die Contactschraube

N, beim Rückwärtsdrehen derselben an die

Contactschraube P. Nun sind aber mit P der positive Pol einer Batterie, mit N aber der negative Pol einer zweiten Batterie

verbunden, und die zweiten Pole beider Batterien sind zur Erde abgeleitet. Es tritt

demnach jederzeit von S über K und die beiden Federn R und Q ein Strom in die Telegraphenlinie, wenn die Kurbel von

einem Felde auf das nächste gedreht wird, und zwar ein positiver Strom von P aus beim Rückwärtsdrehen, ein negativer aber von N aus beim Vorwärtsdrehen der Kurbel.

In dem Zeichenempfänger sind nun zwei Elektromagnete mit

permanent-magnetischen Ankern vorhanden, welche zwar beide von jedem

Telegraphirstrome durchlaufen werden, von denen jedoch der eine seinen Anker nur

anzieht, wenn ein positiver, der andere nur, wenn ein negativer Strom die Linie

durchläuft; während der übrigen Zeit wird jeder Anker durch eine Spannfeder vom

Elektromagnetkern abgerissen. Am anderen Ende jedes Ankerhebels sitzt ein Haken, welcher

bei jedem Anziehen des Ankers auf einen Zahn des auf der Zeigerachse sitzenden

Steigrades wirkt und dieses Steigrad um einen Zahn, den Zeiger also um ein Feld der

Buchstabenscheibe fortbewegt. Da nun der auf negative Ströme ansprechende Anker sich

auf der linken, der auf positive ansprechende dagegen auf der rechten Seite in das

Steigrad einlegt, so lassen die positive Ströme den Zeiger auf der Buchstabenscheibe

um je ein Feld rückwärts, die negativen vorwärts gehen, also ganz im Einklange mit

der Bewegung der Kurbel H. Dabei schützt noch eine sich

in das Steigrad einlegende Sperrfeder das Steigrad vor jeder zufälligen Bewegung und

hindert dasselbe daran, sich bei einmaliger Ankeranziehung um mehr als einen Zahn zu

drehen.

Während die Kurbel H auf einem Buchstaben steht, steht

eine Spitze des Sternrades K in der Mitte zwischen zwei

Stiften g, g

In der Abbildung Fig. 29 sind die

Stifte g fälschlich um nahezu der halben

Theilung versetzt eingezeichnet.D. Red. und wird in dieser Stellung durch die Feder R

festgehalten. Wirkt dann bei der Drehung des Stiftenrades W ein Stift g auf eine Spitze von K, so gleitet eine andere Spitze an der einen der beiden

geneigten Flächen am Ende der Feder R hin bis zu deren

Kante, und bald darauf drückt die eine der nach S hin

liegenden Spitzen von K die Feder S an die Contactschraube P oder N; darauf aber sorgt die Feder R durch den von ihr mittels der anderen geneigten Fläche auf die eben an

jener Kante vorübergegangene Spitze ausgeübten Druck dafür, daß das Sternrad K die zweite Hälfte seines Weges zurücklegt. Da sonach

der betreffende Stift g auf W das Rad K nur um die Hälfte seines Weges

fortschiebt und die Stromgebung beim Anlegen der Feder S

an P oder N erst während der

Zurücklegung der zweiten Hälfte jenes Weges erfolgt, so vermag der Telegraphist nie

einen falschen Contact zu geben.

Weil dieser Zeigertelegraph nicht eine ausschließliche Bewegung der Kurbel in einer

vorgeschriebenen Richtung erfordert, weil vielmehr der Telegraphist stets auf dem

kürzesten Weg die Kurbel auf den nächsten zu telegraphirenden Buchstaben führen

darf, so ist er noch leichter zu bedienen als andere Zeigertelegraphen.

E–e.

Tafeln