| Titel: | Telegraphischer Wechselstrom-Taster von J. J. Fahie. |

| Fundstelle: | Band 214, Jahrgang 1874, Nr. XCVIII., S. 379 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Telegraphischer Wechselstrom-Taster von

J. J. Fahie.

Nach dem Journal of the Society of Telegraph Engineers,

1874 Nr. VII S. 80.

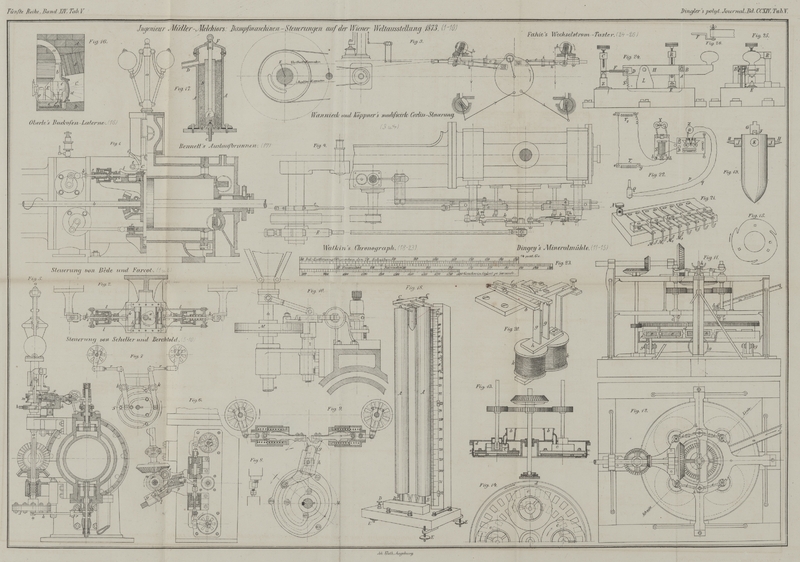

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Fahie's telegraphischer Wechselstrom-Taster.

Der Wechselstrom-„Taster“, über welchen J. J. Fahie der Society of Telegraph

Engineers in London in der Sitzung vom 11. März d. J. Mittheilung gemacht

hat, ist für Morseschrift auf unterseeischen Kabeln, auf langen oberirdischen oder

auf mäßig langen unterirdischen Linien von etwa 500 oder 600 engl. Meilen bestimmt.

Er bietet vor den sonst üblichen Wechselstrom-Tastern folgende Vortheile: 1)

größere Telegraphir-Geschwindigkeit auf langen Leitungen, sicher nicht unter

10 bis 15 Proc. größer; 2) die Möglichkeit, daß die Empfangsstation während des

Telegraphirens nach Belieben die telegraphirende Station unterbrechen kann; 3) seine

Einfachheit und die Bequemlichkeit in seiner Handhabung; 4) daß jene Möglichkeit des

Unterbrechens ohne besondere Kosten erlangt worden ist, im Vergleich mit dem

bisherigen Mittel zur Erreichung desselben Zweckes, nämlich dem automatischen Switch oder Zinksender. Dieser kostspielige Apparat

geräth leicht in Unordnung und verursacht so Aufenthalt und Verwirrung; zwischen

Batterie und Linie eingeschaltet, vermehrt er außerdem nicht nur den Widerstand der

letzteren, sondern vermindert auch die Arbeitsgeschwindigkeit.

Der neue Taster ist in Fig. 24 und 25 im Aufriß

und in der Seitenansicht dargestellt. A ist ein

federnder Contact, welcher nahe an seinem freien Ende eine Platinhalbkugel von etwa

6 Millim. Durchmesser trägt. Er steht in leitender Verbindung mit der Zunge F, welche durch den Elfenbein- oder

Ebonit-Block D gut gegen den Tasterhebel H isolirt ist, an welchem sie (Figur 26) mittels eines

frei durch den Isolator hindurchgehenden Bolzens befestigt ist, auf welchem an der

anderen Seite eine stählerne Unterlegscheibe und Flügelschraube sitzt. Die Zunge F spielt zwischen zwei Contacten und muß in der Lage, in

welche sie gebracht wurde, ruhig liegen bleiben. Aus diesem Grunde wird ein dazu

gerade hinreichender Druck von der Flügelschraube auf die Zunge F ausgeübt, so daß dieselbe, wenn sie die Schraube C berührt, nicht durch ihr eigenes Gewicht auf den

Contact Z herabfällt. S ist

eine kräftige Feder, welche den Hebel H in der in Fig. 24

gezeichneten Lage erhält; dieselbe geht durch ein Loch in dem Ebonit hindurch, um

sich an dem Bolzen anzuheften; natürlich ist sie gegen den Hebel H isolirt.

Ist nun der Taster mit einem Kabel von etwa 200 engl. Meilen verbunden, so wird der

Spielraum des Hebels H auf die Hälfte des in den

Abbildungen gelassenen vermindert. Dies geschieht, indem man die Schraube B soweit zurückschraubt, daß der Hebel H beim Niederdrücken nur an einem kleinen Bogen des

halbkugelförmigen Contactes A hinstreift. Der

Contactständer Z und die Schraube R werden darauf so eingestellt, daß der halbkugelförmige Contact an der

Seitenfläche des Hebels H gerade frei über A steht, wenn der Hebel in Ruhe ist. Dann wird der Hebel

niedergedrückt und der Contactständer verstellt, bis der Hebelcontact sich gerade

unter A befindet. Die Schraube C wird stets so nahe als möglich an die Zunge F heranbewegt, und wenn der Taster in seiner Ruhelage ist, so müssen der

Hebel und R, sowie die Zunge F und der Ständer Z in inniger Berührung

stehen. Damit ist der Hebel „eingestellt“.

Beim Geben eines Zeichens wird der Hebel H

niedergedrückt; so bald er seine Bewegung beginnt, wird die Verbindung der an den

Achsständer L geführten Linie mit dem mit der Schraube

R leitend verbundenen Relais unterbrochen; gleich

darauf verläßt die Feder F den Ständer Z des Zinkpoles und geht an die mit dem Kupferpole

verbundene Schraube C und fast zu derselben Zeit

streicht der Hebel über den federnden Contact A. Während

er denselben berührt, wird ein positiver oder Kupfer-Strom in die Linie

gesendet und läßt auf der Empfangsstation ein polarisirtes Relais ansprechen. Sowie

der Hebel unter A gelangt, wird der Batteriestrom

unterbrochen, und wenn der Hebel den Ständer E erreicht,

wird die Linie mit der Erde in Verbindung gesetzt. Geht darauf der Hebel wieder in

die Höhe, so wird zuerst die leitende Verbindung der Linie mit der Erde zwischen H und E unterbrochen, dann

verläßt die Zunge F den Kupferpolcontact C und erreicht den Zinkpolständer Z; endlich kommen der Contact A und der Hebel

H wieder in Berührung und senden dabei einen

negativen oder Zink-Strom in die Linie, welcher auf der Empfangsstation den

Ankerhebel des polarisirten Relais wieder in die Ruhelage zurückführt. Gelangt der

Hebel H mit seinem seitlichen Contacte oberhalb A, so wird der negative Strom wieder unterbrochen und

endlich die Linie wieder an den Empfangsapparat gelegt.

Positive und negative Ströme von gleicher Stärke und Dauer werden somit durch diesen

Taster der Linie zugeführt: die nachtheiligen Inductionswirkungen treten in weit

geringerem Maße auf; und man kann mit größerer Geschwindigkeit telegraphiren, als

wenn die Zeichen mit Strömen von ungleicher Stärke und Dauer gegeben werden.

Zugleich vermag sich die

Linie bei dieser Einrichtung des Tasters nach jedem Positiven und negativen Strome

selbst zu entladen.

Will die empfangende Station die gebende unterbrechen, so muß sie ihren Hebel H eine oder zwei Secunden lang an den Contact A legen und so einen längeren positiven Strom in die

Linie senden. Sobald dann auf der gebenden Station der Hebel H an die Schraube R zu liegen kommt, tritt der

positive Strom in deren Relais ein und läßt den Morseschreibapparat schreiben,

worauf der Telegraphist sein Telegraphiren unterbricht.

Wenn der Taster auf längeren Linien von z.B. 600 engl. Meilen Länge (auf größere

Entfernungen, glaubt Fahie, würde der Taster nicht gut

ohne empfindlichere Relais als das alte, im Persischen Golfe benützte

Rothe-Meer-Modell arbeiten können) functioniren soll, so schraubt man

die Feder A soweit als möglich nach H hin, so daß der Hebel H

über einen größeren Bogen an den halbkugelförmigen Contacte A hinstreicht. Dabei muß dann auch dem Hebel selbst ein größerer Spielraum

gewährt werden, und es sind die Contacte R und E demgemäß zu verstellen.

Klagt einmal die Empfangsstation über zu schwache Zeichen, so läßt sich dem etwas

abhelfen, indem die gebende die Erdleitung an ihrem Taster ausschaltet und so die

ganze in die Linie gelangte Ladung nöthigt, nach der Empfangsstation zu gehen und in

deren Relais zu wirken. Dies gilt namentlich beim Telegraphiren auf langen oder schlecht isolirten Linien.

Als Regel ist die Batteriekraft um die Hälfte etwa zu verstärken; es sind also da, wo

10 Elemente z.B. bei dem Siemens'schen Taster nöthig

sind, bei dem neuen Taster deren 15 zu verwenden.

Mit dem neuen Taster kann man auch längere positive Ströme geben, denen kurze

negative folgen. Zu diesem Behufe wird die Erdleitung ausgeschaltet und der Ständer

E so weit emporgeschraubt, daß der niedergedrückte

Hebel in Berührung mit A bleibt. Ist so ein dauernder

positiver Strom in die Linie gelangt, so tritt beim späteren Rückgange des Hebels

H in seine Ruhelage ein negativer Strom in die

Linie. Die Stärke dieses Stromes kann innerhalb gewisser Grenzen, je nach der

Beschaffenheit der Linie, durch Abänderung des Hebelspielraumes abgeändert

werden.

Seit August 1872 hat Fahie seinen Taster auf verschiedenen

Abschnitten des Persischen-Golf-Kabels probirt und stets gute Erfolge

erzielt bei Längen unter 600 engl. Meilen.

Bei der an die Vorlesung über den neuen Taster sich anknüpfenden Debatte weist C. W.

Siemens darauf hin, daß nur dann gleich lange Ströme

in die Linie gesendet würden, wenn der Hebel H ebenso

schnell auf wie ab bewegt würde; sonst würden sich die positiven und negativen

Ströme in der Linie nicht ausgleichen. Ferner sei in Betreff der Construction selbst

Einiges nicht ganz untadelhaft; so erfordere namentlich die Zunge F eine sehr sorgsame Einstellung; sie müsse einen

elastischen Druck auf C und auf Z ausüben und doch bei D hinreichend frei

beweglich sein, um sich nach Zurücklegung ihres kurzen Weges zu drehen. Dennoch sei

der Versuch zur Ausgleichung der Linienströme lobenswerth. – Phillips erwähnt, daß die Entladung der Linie zur Erde

zwar nach den positiven Strömen erfolge, nicht aber nach den negativen zu erfolgen

scheine. – Latimer Clark vermuthet, der Zinkstrom

sei schwächer als der Kupferstrom; der Vorsitzende, Prof. Foster, bemerkt jedoch, in dem vom Persischen Golfe her eingesendeten

Aufsatze seien 10 Elemente Kupfer und 10 Elemente Zink genannt.

E–e.

Tafeln